Abr 28, 2020 | Entrevistas

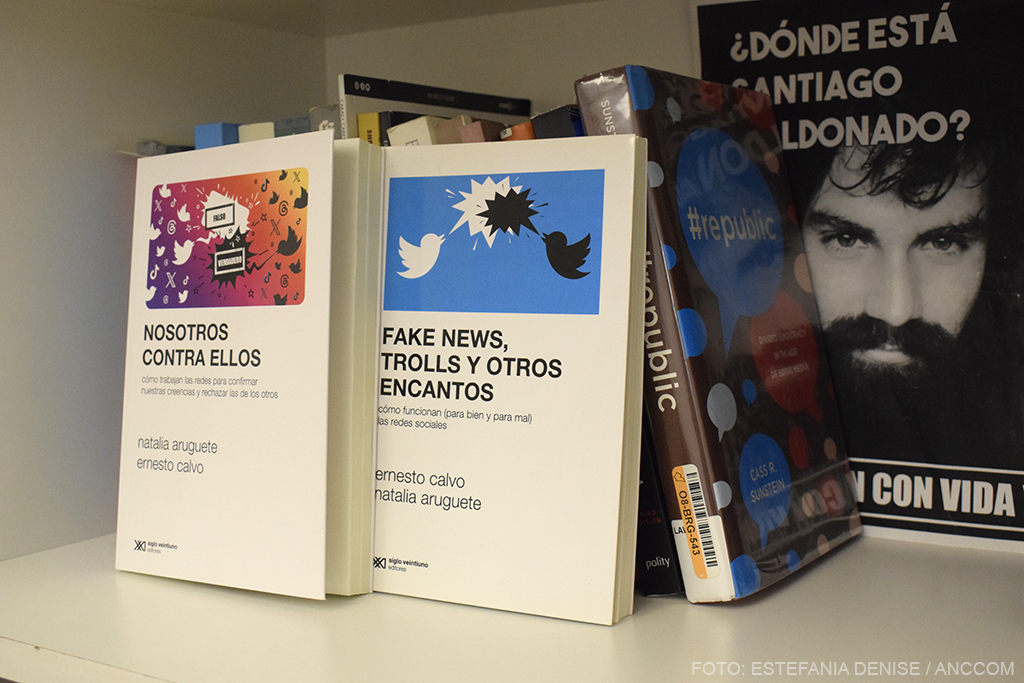

“Si pudiéramos retrotraernos al origen de las redes sociales, ese momento en el cual por primera vez dos usuarios compartieron la foto de un gato dormido en el regazo de un perro, nos resultaría difícil imaginar el mundo político-mediático que habitamos hoy”, afirman Ernesto Calvo y Natalia Aruguete al comienzo de Fake news, trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales (Siglo XXI Editores). En la era de la hegemonía digital, donde las redes sociales se han convertido en el principal medio de acceso a la información, resulta fundamental entender cómo funcionan. Para Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, las redes sociales están muy lejos de ser democratizadoras y “nos alejan de aquellos que no piensan como nosotros”. Advierte que no son lo mismo las fake news que las noticias falsas y que cualquiera puede ser víctima de violencia virtual. También, reflexiona acerca de qué tipos de fake news se propagan en tiempos de aislamiento social obligatorio y considera que en las redes también hay “resquicios para la resistencia social, cultural y política”.

“Si pudiéramos retrotraernos al origen de las redes sociales, ese momento en el cual por primera vez dos usuarios compartieron la foto de un gato dormido en el regazo de un perro, nos resultaría difícil imaginar el mundo político-mediático que habitamos hoy”, afirman Ernesto Calvo y Natalia Aruguete al comienzo de Fake news, trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales (Siglo XXI Editores). En la era de la hegemonía digital, donde las redes sociales se han convertido en el principal medio de acceso a la información, resulta fundamental entender cómo funcionan. Para Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, las redes sociales están muy lejos de ser democratizadoras y “nos alejan de aquellos que no piensan como nosotros”. Advierte que no son lo mismo las fake news que las noticias falsas y que cualquiera puede ser víctima de violencia virtual. También, reflexiona acerca de qué tipos de fake news se propagan en tiempos de aislamiento social obligatorio y considera que en las redes también hay “resquicios para la resistencia social, cultural y política”.

El libro se titula Fake news, trolls y otros encantos, ¿vivimos una suerte de encantamiento por las redes sociales?

Sí, estamos absorbidos por nuestro consumo de redes sociales, pero ese encantamiento es complejo: tenemos situaciones de disfrute y también de mucho malestar porque son espacios de comunión, encuentro y, al mismo tiempo, de mucho maltrato y violencia. Por eso, me parece que no es un encantamiento fácil para nosotros, sino que nos contradice mucho.

Si nos contradice y sufrimos, ¿por qué quedamos atrapados en ellas?

Porque nos da placer el hecho de compartir con otros conocimientos, emociones, espacios de coincidencias ideológicas. Las redes sociales funcionan de manera tal que nos llevan a convivir en comunidades muy homogéneas en términos de los valores y creencias que compartimos. Y como además, el funcionamiento orgánico de las redes sociales permanentemente nos devuelve esa coherencia con nuestras cosmovisiones de manera aumentada, habitamos un lugar placentero. Lo que ocurre es que ese lugar placentero tiene sus perjuicios que tienen que ver, fundamentalmente, con la entrega de nuestra intimidad y la publicitación de nuestros datos personales y, en la mayoría de los casos, sin saber la magnitud de esa entrega.

¿Estamos forjando una nueva forma de socialización?

No sé si pensarlo en términos de una nueva socialización. Es una socialización que tiene sus singularidades porque vamos armando narrativas y discursos alrededor de los asuntos de interés públicos. Esas narrativas son muy homogéneas y nos hacen alejarnos de la diversidad, en el sentido de que nosotros evitamos las cosmovisiones que son contrapuestas a las nuestras. En ese punto, podríamos decir que esa socialización nos hermana más en comunidades de valores y nos aleja más de aquellos que no piensan como nosotros. Sería una suerte de balcanización de las narrativas. Eso no depende exclusivamente de los usuarios, tampoco de los algoritmos de las redes sociales, sino que puede ir variando en función de qué tipo de activaciones discursivas, de relaciones e interacciones producen los distintos temas que se ponen en discusión. Podemos polarizar con otros alrededor de una campaña electoral o de una situación como el #Tarifazo en la Argentina, pero también podemos tener una mirada más consensuada con otros usuarios alrededor de un evento político como #AbortoLegal. Depende de la convivencia de estas tres dimensiones de análisis: los usuarios, las redes con sus algoritmos y la activación que generan distintos temas de interés público.

A los tradicionales estudios sobre las agendas política, mediática y pública, ¿habría que agregar una agenda de redes?

Hay que pensarlo de manera muy distinta. Si pensamos la relación entre medios de comunicación y públicos en el escenario virtual, no hay un público homogéneo que responda de manera masiva a un mensaje. Si a eso se le agrega el dinamismo del escenario virtual donde los algoritmos distribuyen la información de manera personalizada, ocurre que la capacidad de instalar agenda de un medio de comunicación va a ser entre sus iguales y no entre un público generalizado, masivo, ni homogéneo. Si lo pensamos en términos de efectos de encuadre, en las redes sociales los encuadres se van armando local y comunitariamente, en el sentido de que los usuarios de distintas jerarquías van aportando fragmentos que terminan de conformar un encuadre. En distintas regiones de la red se arman distintas interacciones entre usuarios, quienes co-construyen múltiples encuadres sobre un mismo tema de interés público. Por ejemplo, en el caso del evento político “Santiago Maldonado” había dos grandes burbujas porque la interacción en Twitter se había polarizado profundamente. Estaba la burbuja más vinculada cognitiva e ideológicamente con el kirchnerismo, que era contrapuesta a la burbuja identificada con el macrismo. En esas dos grandes burbujas se armaron definiciones distintas de lo que fue el evento. Del lado de la burbuja kirchnerista, la percepción que había era la de una desaparición forzada donde el Estado era responsable, mientras que del lado macrista se entendía que lo de Maldonado había sido un aprovechamiento electoralista del kirchnerismo.

¿Se podría elaborar un instructivo para desarrollar cierto tipo de red con impactos específicos?

¿Se podría elaborar un instructivo para desarrollar cierto tipo de red con impactos específicos?

Sí, es posible intervenir políticamente en las redes sociales. Para lo cual hay que hacer diseños, estrategias, etcétera. Pero no está garantizado el éxito de esos diseños políticos porque las autoridades en la red (dirigentes políticos, medios tradicionales, celebrities) proponen determinadas percepciones y agendas, pero el usuario es el que dispone en qué medida activa y propaga esas agendas o las evita. Si las ignora, esas agendas caen.

En el nacimiento de las redes sociales, se pensaba que llegaban para democratizar la comunicación. Pero, en los casos que analizan en el libro, como en el #Tarifazo o #Maldonado, se observa que siguen siendo muy importantes las instituciones mediáticas tradicionales a la hora de propagar mensajes en redes….

En el libro planteamos una hipótesis que está muy lejos de pensar a las redes sociales como democratizadoras. Lo que sí puede ocurrir es que determinados movimientos o dirigencias promuevan una conversación menos polarizada y más saludable en términos discursivos. Ahora, nosotros seguimos teniendo una distribución personalizada en las redes sociales, muchas veces con un aprovechamiento político o comercial, y eso hace que de todas formas no tengamos acceso a toda la información que circula en las redes sociales. Por lo cual, no somos libres de elegir entre todos los mensajes que circulan porque simplemente no tenemos acceso a eso. Ahí es donde creo que esa personalización y la recepción de un “diario de Yrigoyen” donde las noticias están armadas para mi supuesto placer cognitivo, en realidad, me impiden encontrarme con una diversidad informativa. Eso no es democratizador en términos comunicacionales.

¿Estamos ante la paradoja de vivir interconectados, pero cada uno en su propia burbuja?

Más que la sensación de estar interconectados entre todos es la sensación de que estamos interconectados entre iguales. Es la sensación de que todos somos mayoría. Eso se da porque al interior de la burbuja se arman relaciones entre aquellos que piensan igual, lo que deviene en una cámara de eco que amplifica la percepción que se tiene de la realidad social. Entonces, hay un placer de sentirse mayoría pero lo cierto es que nosotros no sabemos qué está pasando en la burbuja contraria, cuyos mensajes no observamos porque los algoritmos distribuyen la información de manera tal que no nos encontramos con la información que está en la otra burbuja. Por lo cual, no podemos saber qué nos pasaría si nos encontráramos con esos mensajes.

En el libro postulan que el caso #AbortoLegal se trata de una antirred, ¿por qué?

El caso #AbortoLegal es una red muy singular que no tiene burbujas opuestas. Hay una burbuja conformada por una gran comunidad verde, que pertenece a los colectivos de activistas de género, a la que se le adosa la comunidad compuesta por los dirigentes políticos y medios de comunicación. En otras ocasiones estas comunidades suelen estar en burbujas separadas, por eso decimos que el caso de aborto es una antirred porque es una red despolarizada. Nuestra hipótesis es que la política estuvo por encima de las mezquindades partidarias.

En otro apartado del libro analizan las fake news, ¿cuánto han contribuido las redes sociales a su desarrollo?

En realidad, no son las redes sociales per se las que impulsan las fake news. Sí es cierto que en la interacción virtual, la propagación de fake news tiene mayores velocidades que en un escenario analógico. Por otro lado, se agrega la personalización en la distribución de la información, lo cual hace que se usen las fake news como forma de atacar al oponente y mandarlo a silencio. Las dos grandes motivaciones que están detrás de una estrategia de fake news son vaciar de contenido el escenario discursivo o energizar a los propios para reforzar sus creencias. Es importante aclarar que una estrategia de fake news no necesariamente es lo mismo que hablar de noticias falsas porque cuando hablamos de noticias falsas nos referimos al contenido. Un contenido puede no estar verificado sin tener que ver con una decisión deliberada o con una estrategia política detrás.

En el libro mencionan la idea de un “Triángulo de las Bermudas” que conecta a los partidos políticos, los medios y los trolls…

Sí, ahí pasan cosas que pueden convertirse en mecanismos muy oscuros que posibilitan llevarnos a ser víctimas de violencias virtuales y además participar de ellas, consolidarlas y propagarlas. Hay un punto ciego ahí donde se pueden dar convivencias de distinto tipo y algunas pueden ser muy nocivas.

¿Los trolls son los operadores políticos del siglo XXI?

Efectivamente, los trolls están detrás de una estrategia política de ataque virtual. Pueden tener un fin último comercial o meramente político, pero lo que hay allí es una capitalización política de una estrategia de daño. Lo que interesa no es que la información quede grabada en nuestras memorias, lo que interesa es atacar.

¿Cuál es la diferencia entre un troll y un bot?

Un bot es un robot, una cuenta automatizada que replica información. En cambio, un troll tiene a algún sujeto detrás que está diseñando discursivamente un mensaje. El troll, en la medida en que se coordine con otras cuentas, puede generar narrativas que sean coherentes con los usuarios que tiene a su alrededor o diseñar una narrativa opuesta a un usuario que participe de una comunidad contraria. Pero, además de la coordinación, es necesario que los trolls sean autoridades en la red. Por otro lado, los trolls no necesariamente son cuentas anónimas, hay dirigentes políticos, celebrities. El ejemplo más encumbrado es el presidente de Estados Unidos, que usa su autoridad en la red para atacar al oponente y a la vez energizar a los propios. Entonces, no importa lo que diga, él va a tener la razón porque tiene poder para decirlo. La estrategia de fake news es un ejercicio de poder.

En la pandemia que estamos atravesando, ¿el encierro contribuye a la propagación de fake news?

Sí, pero por otros motivos. No es que uno tenga predominantemente una estrategia de desinformación, aunque sí haya algunos casos. Me parece que en su gran mayoría las motivaciones que nos llevan a la propagación de noticias falsas es la necesidad de llenar vacíos en la información que tenemos frente a la incertidumbre y a la angustia que nos genera no saber qué va a pasar con esta pandemia.

¿Realizaron algún análisis preliminar sobre cómo está circulando el caso coronavirus en las redes?

Nosotros no estamos viendo todavía una fuerte polarización, ni en el escenario virtual ni en el escenario de la opinión pública. Entonces, la capitalización política de una estrategia de fake news no tiene tanto asidero en este momento, donde todavía está contenida la polarización. Eso no obsta que pueda incrementarse la polarización pero, en principio, no se observa mucha disparidad en las opiniones de quienes votaron por el Frente de Todos y a Juntos Por el Cambio, por lo menos en lo que hace a las medidas de gobierno y a los sentimientos de riesgo frente a la pandemia.

En las conclusiones afirman que el libro está destinado a convertirse en una suerte de manual de alfabetización digital para los ciudadanos del siglo XXI. ¿Cómo podríamos despolarizarnos, burlar a los algoritmos?

No podemos burlar a los algoritmos pero sí podemos conocer quiénes somos dentro del gran mapa de redes sociales. Solos somos nadie, unidos somos colectivos con capacidad de resistencia y de forjar miradas alternativas de la realidad social. Todas estas cuestiones son posibles en un escenario súper condicionante pero donde también hay resquicios para la resistencia social, cultural y política. En ese punto, el libro no solamente es un trabajo académico, sino que además se propone como una herramienta política de conocimiento para poder generar resistencias políticas en el diálogo en redes sociales.

Ago 1, 2019 | Novedades, Vidas políticas

“Las agresiones tienen mayor acogida cognitiva y afectiva entre los usuarios de Twitter», advierte Aruguete.

En julio comenzó formalmente la campaña electoral para las PASO nacionales a través de los medios de comunicación. Se extenderá hasta el inicio de la veda electoral, vigente a partir de las 8 de la mañana del viernes 9 de agosto, dos días antes de la fecha estipulada para los comicios. En Argentina (uno de los países con mayor actividad en redes sociales), en línea con la tendencia internacional, la campaña también se desarrolla en el espacio digital.

Natalia Zuazo, directora de Salto Agencia Tecnopolítica y Consultora en Comunicación Política Digital, señala que toda organización política debe necesariamente extender su campaña a las redes sociales, esto es así por lo menos desde el año 2008. En la actualidad, se puede intentar hacer una campaña, e incluso se ganaron elecciones sin participación digital, pero tener una estrategia de redes aumenta las probabilidades de ganar. “Si no trabajás las redes hoy estás perdiendo dos cosas muy importantes. Primero porque no podés medir, y si no medís hay un montón de información de la cual carecés.” La autora de los libros Guerras de Internet y Dueños de Internet, agrega: “Esto te permite tomar decisiones informadas, sobre cómo debe ser tu comunicación y tu estrategia de campaña. Sin una estrategia de redes perdés esa información”.

Laura Zommer, periodista, abogada y directora del medio digital chequeado.com, completa esta idea con algunos datos sobre el papel actual de las redes sociales. “Según el informe de Reuters Institute Digital News Report de 2018, el 72 por ciento de los encuestados contestó que la fuente de información que utiliza son las redes sociales, tomando esto en consideración -el número es similar al 76 por ciento de la televisión-, y que además es un porcentaje más alto que el de los diarios, del 42% según esta misma fuente, las redes juegan un rol para nada desdeñable en la campaña”.

Para Pablo Lopez Fiorito, titular de la cátedra Análisis de los Discurso de las Izquierdas Argentinas, en la Carrera de Comunicación Social de la UBA, el valor agregado de las redes sociales es la posibilidad de segmentar y alcanzar un público que quizá no accede a los medios tradicionales o no le presta tanta atención a la radio o la televisión. “Hay algún público al que no llegás si no estás en las redes, entonces sí o sí hay que trabajarlas. Pero por otro lado las redes sociales en su mayoría, incluso Whatsapp, permiten un nivel dérmico para transmitir noticias. Por esto se prestan a la fórmula de las fakenews, hay que tener cierto cuidado con las redes porque en muy poco tiempo pueden divulgar una noticia que podría marcar, en una elección tan ajustada, la orientación del electorado. Y esto es algo que hay que evaluar en un contexto en el que una fracción decide el voto en los últimos días previos a la elección. Y en un elección tan justa, ese porcentaje es definitorio”.

«En el fenómeno del big data solamente te relacionas con la idea que te interesa», subraya Fiorito.

Las redes permiten construir una agenda propia de comunicación, en donde se puede decidir qué decir, cómo decirlo, pero también cómo contarlo, a quién llegar, y cuándo llegar. Zuazo afirma que “en la televisión todo le llega a la misma gente a la misma hora, pero las distintas redes no tienen el mismo mensaje a la misma hora”. Además hay una diferencia entre las redes que afecta a los discursos de los partidos, porque pese a que Twitter es la red política por excelencia, Facebook e Instagram también exigen hablar de política, aunque con formatos más elaborados. “Seis de cada diez votantes en esta elección son menores de 45 años, y el 30 por ciento es menor de 30 años. Mucha de esa gente está en Instagram, habla de política y se comunica respecto de temas políticos. Si querés hablar de política en Facebook y en instagram probablemente tengas que hacerlo con más videos. En Twitter probablemente sean mensajes más cortos, más al punto y con otro formato”, señala.

En un sentido similar, Natalia Aruguete, investigadora del Conicet especializada en el estudio de la agenda política, mediática y pública, da cuenta del tipo de diálogos singulares y de la segmentación que existe en las redes, con el ejemplo de Twitter. “Las agresiones tienen mayor acogida cognitiva y afectiva entre los usuarios que están dentro de esta red. Porque en algún punto eso confirma lo que los usuarios están esperando escuchar, y lo que fueron escuchando y expresando quizá en otros términos pero que es coherente con lo que asumen y propagan. Entonces estos discursos tienen más alcance que una desmentida o una información”.

En las redes existe además una trampa durante la veda que, por un vacío legal, permite generar embestidas importantes hasta último momento. “Hoy las redes sociales no están legisladas en Argentina. Tenés la veda electoral que el viernes a las 8 de la mañana silencia a todos los medios de comunicación tradicionales, dando dos días para que puedas pensar tu voto. Este es un tema que hay que pensar y legislar, porque en las redes -al no haber veda- todo el mundo puede hacer campaña, y una fakenews se puede propagar hasta último momento y no puede deshacerse en el periodo de la veda”, agrega Fiorito.

En el espacio digital de las redes hay un correlato de la polarización que existe en el ámbito político, hay estrategias de desinformación, y también de ataques, a partir del auge de las cuentas no oficiales. Aruguete hace hincapié en el rol del cuentapropismo dentro de la campaña sucia de Twitter. “No se ven solamente armados de granjas o coordinación de cuentas de autoridades, sino que hay mucha agresión en cuentas más auténticas, producto de la desazón que surgió a partir de la conformación de las fórmulas. Esta puede llegar a ser una campaña bastante virulenta. Pero todavía es temprano para hablar de una campaña de agresiones generalizada”

Respecto a este punto, Zommer remarca que la información debe ser un valor importante para la campaña de las redes, aún más que la desinformación, aunque esta última se incrementa a medida que más se polarizan las elecciones, según la experiencia internacional. Señala que lo más relevante en campaña es el uso de la información intentando apelar a la emotividad y a empatizar. “Mario Riorda plantea que las campañas se ganan, no necesariamente con información y tampoco con desinformación, sino más bien con cuestiones emocionales”, recuerda. En línea con esta idea Chequeado es parte del proyecto Reverso, una iniciativa lanzada recientemente que intenta generar información contra las noticias falsas.

En general las campañas digitales llegan a un público que piensa de forma similar. Este hecho tiende más a fortalecer opiniones y a formar grupos de opinión marcados, achatando el diálogo. “En las redes los partidos políticos tienen seguidores que piensan como ellos, y no llegan a otros públicos. Lo mismo sucede con las personas en términos individuales, en el fenómeno del big data vos solamente te relacionas con la idea que te interesa o el producto que te interesa y no ves las otras opciones, no hay un proceso de enriquecimiento”, agrega Fiorito.

Como en la política tradicional, hay situaciones o eventos que disparan los intercambios en las redes. Aruguete fundamenta que ciertos tópicos permiten cruces excepcionales, activando distintos tipos de conexiones y narrativas, indistintamente de qué red se trate y esto debe ser valores tenidos en cuenta para la campaña extendida de las redes, “Los eventos políticos activan los diálogos. El aborto es un evento político, el caso Maldonado fue un evento político, las elecciones son un evento político. Y estos eventos políticos generan mensajes que activan a determinados usuarios, que pueden estar más o menos interesados en ellos”.

En definitiva la campaña en las redes y los eventos generarán diferentes intercambios en la arena de las redes. Un lucha mediada que principalmente logrará fortalecer las convicciones o ideas ya asumidas, y que intentará hacerse hasta último momento, y a cualquier precio, de los invaluables indecisos.