Un encuentro con el diablo

En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad en la Mansión Seré, Norberto Urso, sobreviviente de ese centro clandestino de la dictadura, relató su reunión con el imputado Julio César Leston en 2009. Otro testigo mencionó la complicidad empresarial con los represores.

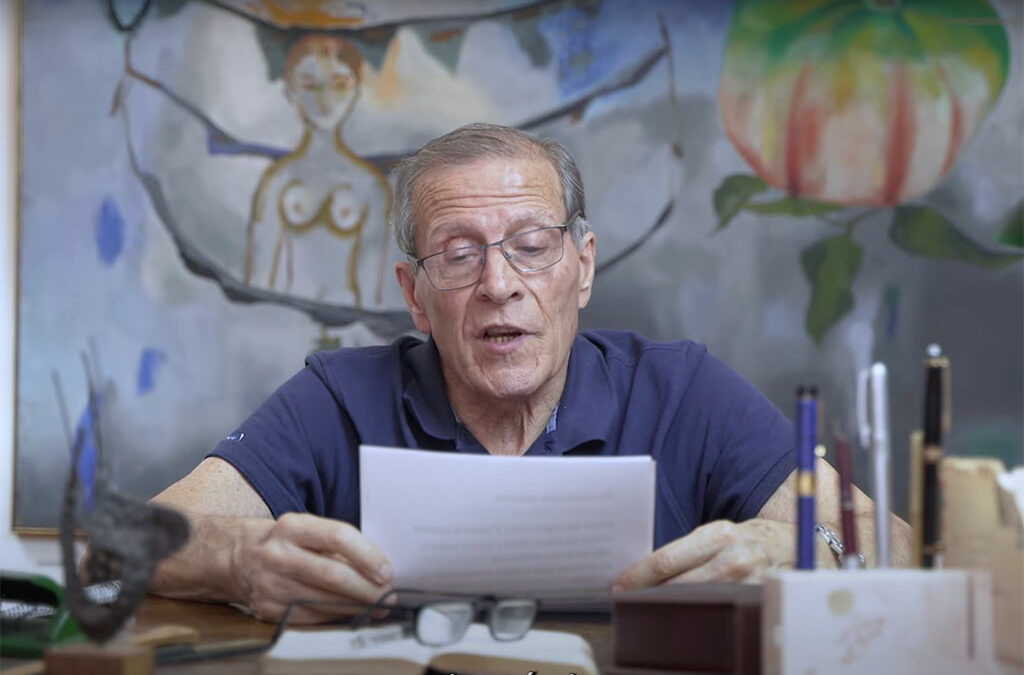

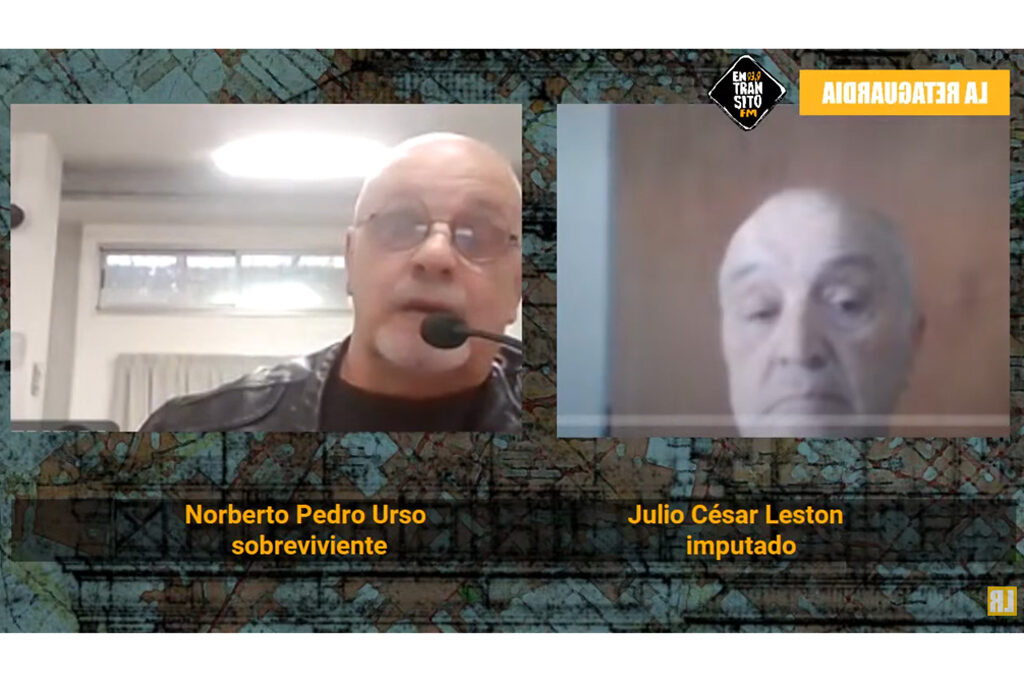

“Nos encontramos en Morón. Le pregunté por temas sobre los que él ya había declarado y otras cosas que yo ya conocía”, dijo Norberto Pedro Urso, sobreviviente del centro clandestino ubicado en la antigua casona de la quinta Mansión Seré, en relación a su reunión con uno de los imputados: Julio César Leston. Urso fue el primer testigo en declarar en la nueva audiencia por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II de este martes 27 de mayo.

Mientras Urso trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, tuvo acceso al testimonio de Leston en la causa Roisinblit. “Noté que tenía intenciones de hablar porque luego de su primera declaración decidió ampliar su testimonio. Por eso en 2009, lo contacté”, explicó el autor del libro Mansión Seré, un vuelo hacia el horror. “Encontré su número en la guía telefónica, me contacté con la abogada Julieta Paradela, que hizo de intermediaria y logró una cita en su estudio jurídico”. Se reunieron solo una vez, porque Leston nunca asistió a un segundo encuentro.

El testigo sentado en un pequeño escritorio frente a la jueza María Claudia Morgese informó que tenía allí mismo diez páginas de transcripción de su puño y letra de la conversación. Explicó que dicho material nunca fue incorporado de manera completa a ninguna causa judicial anterior por su miedo de incurrir en falso testimonio al citar, sin tener como constatar, lo que le relató Leston: “En otros tramos de la causa de Mansión Seré no di cuenta de la conversación porque Leston no estaba imputado”. El tribunal determinará la pertinencia de la incorporación del material aportado.“Leston me comentó que había una comunidad operativa y que a su cargo estaba el Comodoro [Julio César] Santuccione, y luego en orden de jerarquía estaban los oficiales [Mario] Rulli, Basilio, [Juan Carlos] Herrera y Acosta. Sobre Herrera, exteniente de la 1° Base Aérea del Palomar, Leston le había dicho que “estaba permanentemente en Seré y era violador”. En aquella conversación, Leston también se había referido a José Juan Zyska, excabo 1° de la Brigada del Palomar, como alguien que “periódicamente iba a RIBA” y sobre Juan Carlos Vázquez Sarmiento como “una mala persona”.

Sobre otras informaciones referidas por el actual imputado, el sobreviviente recordó: “Me contó sobre una casa operativa en Paso del Rey, a 150 metros de la ruta sobre la lateral del Río Reconquista, que fue apropiada a un desaparecido y a donde llevaban el botín robado de menor valor. Lo más valioso iba a la caja fuerte de RIBA. También que cuando alguien fallecía mientras era interrogado y torturado, en muchos casos, eran inhumados dentro del predio. De motus propio me habló de Zoraida Martín, sobre quien había recibido la orden de vigilar, y lo hizo durante un tiempo largo”. Esta información fue confirmada por Urso con Zoraida personalmente, hecho que en este juicio fue relatado por su hermana, Adriana Martín, en audiencias pasadas. El testigo también dijo que Leston se refirió a Víctor Carranza como alguien que “estaba en RIBA y participaba siempre de los allanamientos. Era un hombre petiso, morocho y morrudo”, imagen que coincidía con su recuerdo del hombre que participó en el momento de su secuestro el 23 de noviembre de 1977. Aquella persona que “apuntaba con una escopeta recortada a mi mamá mientras que Daniel Scali y Mario Rulli me interrogaban por algunos nombres. Me preguntaron por ‘el Tano’, a quien dije no conocer y me pusieron la pistola en la cabeza. Rulli trajo a Jorge ‘el Tanito’ Infantino, a quien yo sí conocía del Centro de Estudiantes del Colegio Secundario N° 13. Me pusieron un pullover en el rostro y me subieron a una camioneta”, relató el sobreviviente, agregando que por la forma en que fue atado pudo ver “que la calle estaba cortada, en un operativo de 20 o 25 personas. A mi casa entraron unas 15, que dieron vuelta todo”. Durante el viaje dieron muchas vueltas para finalmente llegar a la casa de Claudio Tamburrini. “De esto me enteré después. Él había ido al mismo colegio que yo pero no éramos muy conocidos en ese momento. Un par de autos se quedaron esperando a Tamburrini y a mí me llevaron directamente a la mansión”.

Sobre su estadía en el centro clandestino, Urso rememoró la violencia física y psicológica que vivió personalmente y de las que fue testigo, y la convivencia con otros detenidos como Tamburrini y Saverio Chinquemani. Identificó momentos donde pudo reconocer la presencia de la Fuerza Aérea en el lugar y cuando oyó por la radio “Palomar – Atila. Palomar – Atila”, imitó el sobreviviente. “El 14 de diciembre de 1977 dijeron que me iban a liberar. Me hicieron bañar y afeitar mientras desde la puerta un señor me apuntaba con un arma y me decía ‘con esta te mato esta noche’. En el almuerzo les deje la comida a mis compañeros, porque ya no la necesitaba: me liberaban o me mataban. Finalmente, me subieron a una camioneta con dos chicas que estaban en la habitación de enfrente, desde la que escuchábamos gritos cuando eran violadas, y un hombre mayor que nunca pude saber quién era. En Lugano las bajaron a ellas y a mí me sacaron la venda y las esposas. Llegando a General Paz y Rivadavia, me bajaron con la orden de que contara hasta 100 sin mirar hacia atrás porque sino me mataban”, finalizó su declaración.

El abogado que en esta audiencia representó a la querella de la Asociación Civil, Moreno por la Memoria, Sergio Gómez, en diálogo con ANCCOM, explicó: “Sería importante que se incorpore a la causa como nueva prueba la transcripción de la conversación entre Leston y Urso porque contiene afirmaciones autoincriminatorias del imputado, además de dar cuenta del procedimiento de vigilancia y persecución posterior para garantizar impunidad. La información involucra al resto de los imputados y podría comprometer de manera más directa a Leston”.

En relación a la puesta en duda por la Defensa sobre la veracidad de la información presentada por Norberto Urso, el abogado agregó: “No deja de ser un aporte de un testigo en el marco de su declaración testimonial bajo juramento de decir verdad, lo que ya de por sí tiene su propio valor como prueba. Seguramente, la defensa del imputado intentará descartarla o desbaratarla en su valor probatorio, como todo el resto de la prueba producida hasta ahora, pero serán los jueces quienes determinarán el grado de importancia de la pieza para la dilucidación de la verdad”.

Las Tres Marías

A continuación, Elba Rodriguez prestó declaración como testigo de contexto por haber sido Directora del Centro Educativo Secundario N °49 (CENS) del cual fueron secuestrados dos profesores que dictaban clases de matemáticas e historia respectivamente: Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, quienes declararon en las primeras audiencias del juicio. Rodríguez detalló situaciones en las que los militares hacían investigación sobre alumnos y profesores cuando el Centro aún funcionaba en la Escuela Primaria N° 4. Relató que solían aparecer las camionetas de la Fuerza Aérea conocidas como Las Tres Marías: “Se presentaban en Dirección y comenzaban a recorrer las aulas, revisaban los papeles y preguntaban nombres”, sostuvo y agregó que en una oportunidad recibió una citación redactada por la Comisaría de Moreno para presentarse en la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno. Allí debió llevar una lista de los profesores y de los objetivos de la escuela. “Preparé esas dos listas y me presenté sola en la Brigada. En la entrada mostré la citación y me atendió un capitán. Debí volver en una segunda oportunidad, donde me atendió el mayor López -el jefe de Inteligencia-. Más que averiguar algo nuevo, estaba haciendo una exposición de lo que ellos ya sabían sobre la escuela”. Desde la misma Brigada recibió la orden de reunir a alumnos y profesores. “Nos dieron una charla para explicar qué era lo que ellos estaban haciendo, cuál era su misión: la vigilancia, cuidar el orden, discurso contra la subversión y la guerrilla”, rememoró.

Luego de sus visitas a la Brigada, cuando el CENS se había mudado al colegio San José de la parroquia de Moreno a cargo del sacerdote José “Pepe” Piguillem, “algunos miembros de las fuerzas se inscribieron en la escuela. Durante un tiempo, sospeché de uno de ellos porque me pareció raro que en el aula quisiera sacar fotos de las clases, del profesor y los alumnos. Luego de eso, fueron secuestrados Ameigeiras y Micieli”, relató la exdirectora.

«Los aeronáuticos se reunían una vez por semana con los jefes de personal de empresas de la zona, y los jefes les decían a qué empleados querían que desaparecieran”, describió Milstein.

“A usted lo quieren ver embalsamado en plomo”

Por último declaró el sobreviviente Rubén Wladimir Milstein, quien fue secuestrado por su actividad sindical el 24 de marzo de 1977 a las 11 de la mañana de la fábrica CIDEC (Compañía Industrial del Cuero) donde era mecánico de mantenimiento. El jefe de personal y el gerente de recursos humanos habían presentado una falsa denuncia que fue la excusa para su detención. “Estuve 35 días en un cuartito que solo se entraba sentado y creo haber comido dos veces. Me secuestró la Fuerza Aérea y me llevaron a Mansión Seré” y afirmó que reconoció a los aeronáuticos por el escudo de la fuerza en las camionetas de característico color azulado. Sobre aquel conflicto salarial explicó que “por el plan económico de Martínez de Hoz habíamos perdido la mitad del poder adquisitivo. Encabezamos una lucha y salimos ganadores. Pero a algunos jefes no les gustó y quisieron poner otra vez ‘las cosas en su lugar’. Se dieron despidos, mi secuestro y el de otro joven”, declaró el sobreviviente que en ese entonces era militante del Partido Comunista. Milstein miraba constantemente hacia el lado de los abogados defensores y los imputados presentes en la sala de audiencias: “No solo se robaron todo de las casas en que secuestraban. Tuvieron que matar a miles, hacían fuego y quemaban los cuerpos solo por pensar distinto y querer un país mejor”. También, relató dos conversaciones que tuvo con Santuccione, comodoro de la Fuerza Aérea: una antes de su secuestro para hablar sobre el tipo de reclamo que llevaban a cabo, y otra luego de haber sido detenido. En esa ocasión, el comodoro le confirmó que los aeronáuticos “se reunían una vez por semana con los jefes de personal de empresas de la zona, y los jefes les decían a qué empleados querían que desaparecieran”, y agregó que el vicecomodoro Alejandro Lazo le dijo “a usted lo quieren ver embalsamado en plomo y tirado en una zanja por pedir aumento de sueldo”.

Milstein fue liberado el 27 de abril de 1977, en la Avenida Pedro Diaz, desde donde se tomó un colectivo hacia la fábrica. “Un compañero me llevó a la casa de mi suegros donde estaba mi esposa”. Se tuvieron que mudar siete veces ese año y en su nuevo trabajo duro solo 15 días porque lo volvieron a buscar pero no lo encontraron: “No me arriesgue a que me encuentren porque sabía lo que me iba a pasar. Tuvimos que buscar otro lugar para irnos a vivir. Mi esposa no quería irse al exterior porque somos argentinos, nos queríamos quedar, aportar para que nuestro país cambiara. Y eso fue lo que hicimos”, finalizó su declaración.

***

La próxima audiencia quedó programada para el 10 de junio al mediodía ya que los martes el Tribunal 5° de San Martín estará abocado a la causa de Campo de Mayo, acortando el tiempo para las audiencias de este proceso judicial.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.