Ene 7, 2022 | Destacado 5, Entrevistas

“Sólo es pensable la libertad si ampliamos sus márgenes colectivos, no los individuales – explica Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA–. Pero se nos enseña desde muy chicos que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Eso es muy riesgoso porque da la impresión de que cuanto menos otro haya, mejor, y eso justifica una serie de segregaciones. Un ejemplo: mi casa termina donde empieza la de mi vecino, ahora, si estoy en Alemania en el inicio del nazismo y mi vecino es judío, quizás puedo hacer una denuncia que me facilite usar su terreno. Siguiendo al filósofo Emmanuel Lévinas, sobreviviente de los campos de concentración y pensador de la otredad, es posible pensar que mis derechos son los del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro”.

“Sólo es pensable la libertad si ampliamos sus márgenes colectivos, no los individuales – explica Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA–. Pero se nos enseña desde muy chicos que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Eso es muy riesgoso porque da la impresión de que cuanto menos otro haya, mejor, y eso justifica una serie de segregaciones. Un ejemplo: mi casa termina donde empieza la de mi vecino, ahora, si estoy en Alemania en el inicio del nazismo y mi vecino es judío, quizás puedo hacer una denuncia que me facilite usar su terreno. Siguiendo al filósofo Emmanuel Lévinas, sobreviviente de los campos de concentración y pensador de la otredad, es posible pensar que mis derechos son los del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro”.

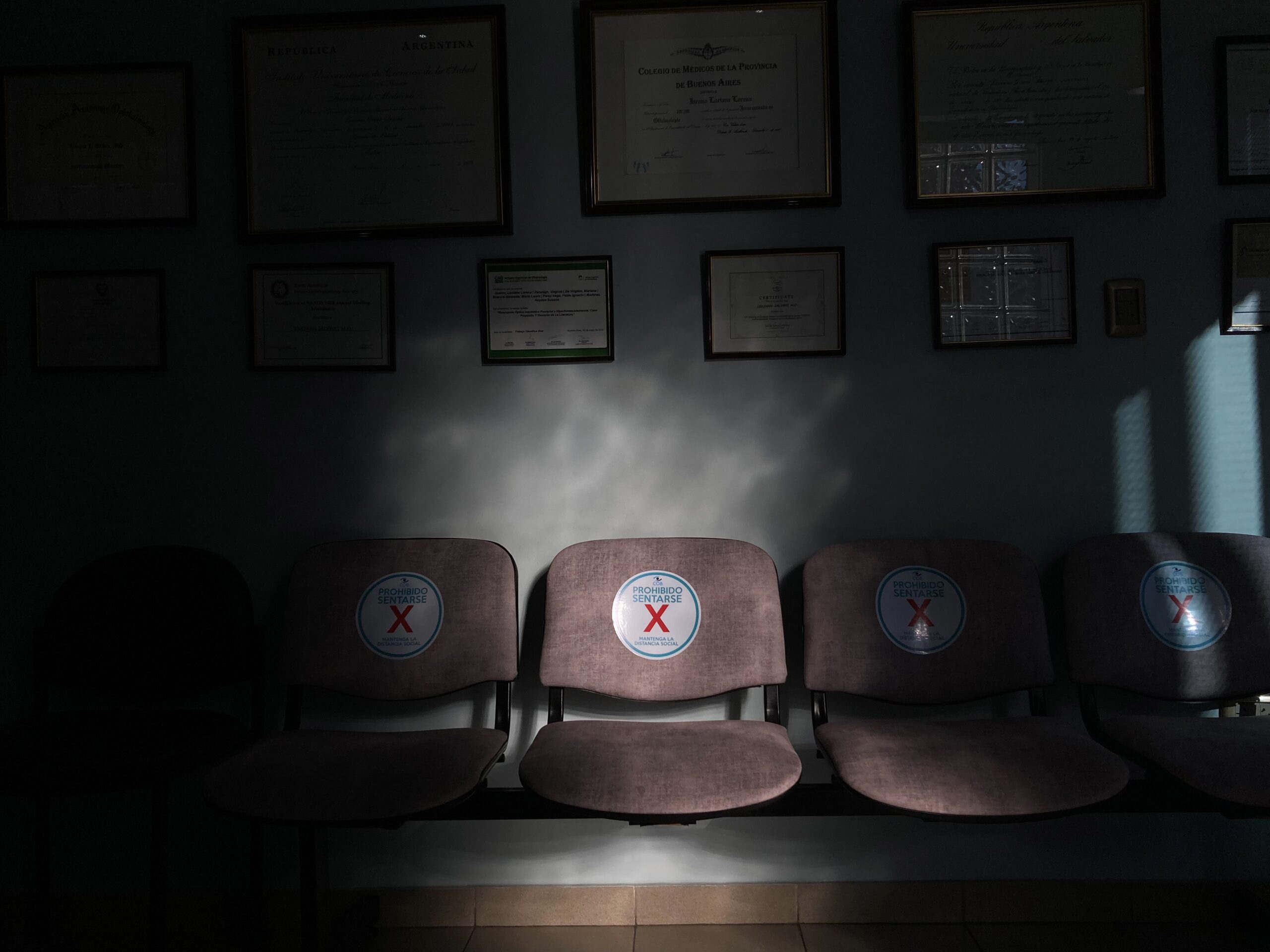

A partir del aislamiento preventivo, parte de la sociedad se ha manifestado contra las limitaciones a la libertad individual, ¿por qué?

Las respuestas de la sociedad estuvieron atravesadas por dos posiciones distintas que son, además, dos concepciones de la vida y dos conceptualizaciones del derecho. Hubo también, desde sectores de la oposición, un intento de capitalización política de los conflictos y malestares que generaba la pandemia y las medidas que se tomaban gubernamentalmente para disminuir su impacto. Pero esto no explica totalmente el accionar de las personas, su adhesión a ese discurso, hay una relación más compleja entre discursos sociales y subjetividades. Sucede que atravesamos una situación absolutamente inédita que produce una gran incertidumbre. Aún quienes lo niegan saben que se ha producido un desequilibrio catastrófico en un sistema que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad, que era la forma de gestión de la vida humana en el planeta. Frente a eso hay distintas respuestas de adecuación o adaptativas, y algunas de ellas se resuelven por la vía de la negación, de dar por no existente el fenómeno o sus dimensiones, posibles riesgos o consecuencias. Estas posiciones también tuvieron manifestaciones políticas, como el presidente de Brasil diciendo que por qué darle semejante envergadura a una gripe común. Estamos hablando de cómo se articulan los macrodiscursos con las posiciones que después toman subjetivamente las personas. El segundo paso de la negación es la oposición a restricciones a la “libertad individual” dispuestas por el Estado para garantizar determinadas formas del funcionamiento social. Eso precede a la pandemia. Extrañamente, quienes aceptan medidas restrictivas cotidianamente se oponen a estas. Por ejemplo, la libertad de ir de acá a Rosario a 300 kilómetros por hora no depende del auto que se tenga, aunque el coche lo permita no se puede sin recibir una sanción, porque en la regulación de las normas del tránsito el Estado cumple una función del cuidado del derecho a la vida y, por ende, limita una acción individual que puede poner en riesgo a otros. En su libro Terror sagrado. La cultura del terror en la historia, Perry Anderson afirma que esa idea de libertad absoluta que no conoce ni vínculos ni límites inherentes como un deseo o una expansión infinita, está en el origen del terror.

Mucha gente tiene internalizada la lógica de cuidado individual. Más aún: creen que lo que lograron fue solo por su esfuerzo…

Hay personas para las que la renegación del fenómeno ha sido muy alta. Inventan razones para pensar que están fuera del riesgo. Son los que decían que era mayor la mortalidad por la gripe común. Ahora, cuando comparamos las cifras de 2020 con las de años anteriores, vemos un aumento determinado por el covid. Ahora están en debate los casos de los varados en el exterior que, por supuesto, son un grupo minoritario. Pero no hay que abordarlo por el lado de la culpabilidad, porque cualquiera puede tomar una mala decisión en estas circunstancias, inclusive por negación. Lo que resulta llamativo es que algunas personas apelen a que es una violación a la libertad individual que no puedan regresar, cuando firmaron una declaración jurada en la que aceptaban los riesgos al salir del país. Uno no le reclama a un seguro cuando firma un contrato que dice que no se van hacer cargo de determinados riesgos. En la década del 90, las prepagas de salud no cubrían el HIV. Decían que era una enfermedad de adquisición voluntaria. Había gente que firmaba contratos para atenderse ellos y su familia, sabiendo que no lo cubría. Obviamente si lo hacían es porque pensaban que no les sucedería. Jamás hubieran firmado un contrato que no cubriera el cáncer.

Pensaban que el HIV no les iba a tocar…

Pensaban que el HIV no les iba a tocar…

Claro, lo negaban. Cuando aparecía y era una catástrofe, le reclamaban al Estado. No a la empresa, porque esta les decía que habían firmado un contrato que no incluía su cobertura. No había una legislación que lo regule, llegó después. No cuestiono las razones por las cuales las personas hacen cosas que, inclusive a veces, son en contra de sí mismas. No todo el mundo opera cuidándose a sí mismo. En cambio, sí preocupa cuando aparecen discursos que exigen, en nombre de la libertad individual, que se arriesgue el derecho de vida de otra persona, por ejemplo, si entra la variable del Delta porque alguien regresó del exterior y no hizo la cuarentena invocando su libertad de circular.

¿Los discursos antivacunas son un síntoma social o se trata de casos aislados?

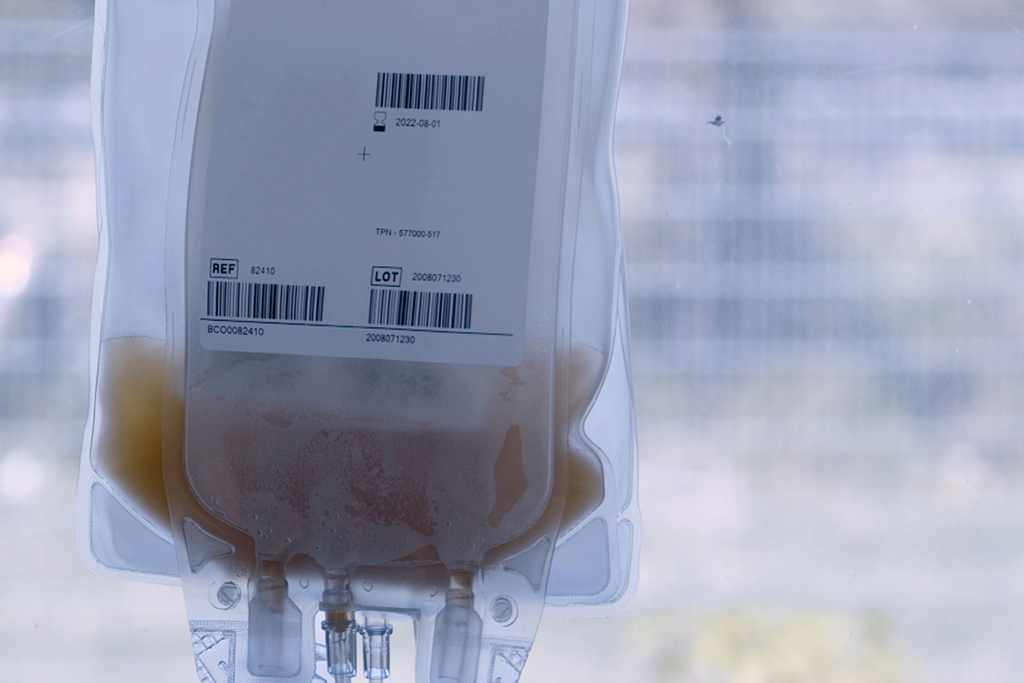

Preexisten a la pandemia. Ganaron impulso después de que la revista The Lancet publicara un artículo de investigación, del que luego tuvieron que retractarse porque era erróneo, que relacionaba la vacuna contra el sarampión con el autismo en Italia. Lo cierto es que la aparición del complejo médico-industrial- financiero ha hecho que la gente desconfíe de los medicamentos. Y para serte franca, yo también desconfío. Soy lo suficientemente grande para saber que alguna vez se vendió algún medicamento que se llamaba talidomida, que se distribuyó entre mujeres embarazadas e hizo nacer niños con deformidades. Soy de la generación que incrementó el cáncer de mama por consumir pastillas anticonceptivas de alto dosaje hormonal. Entonces, hay un punto de anclaje para la sensación de desconfianza, pero en esta situación las vacunas son una esperanza. Se trata además de su capacidad de circulación, un virus que tiene una mutación muy rápida y para peor. Si no se controla la circulación a nivel global, como alguna vez se hizo para erradicar la viruela, se van a seguir produciendo mutaciones. Es necesaria una acción mancomunada de las naciones, y no de los mercados. Se debe lograr un acuerdo como el que se consiguió cuando nació la OMS para erradicar la viruela y se vacunó al 80 por ciento de la población mundial. En este momento tenemos a toda África sin vacunar, salvo algunos países. Y volviendo a la cuestión de la individual, no queda otra opción más que vacunarse. Hay que aceptarlo, aunque a uno le produce cierto temor. ¿Nos va a mejorar? Sí. ¿Va a bajar la mortalidad? Sí. ¿Va a desaparecer la enfermedad? No, porque ninguna vacuna garantiza una efectividad del 100 por ciento. Esto no es la polio. No por ahora. La polio tampoco está erradicada en todo el mundo. Además, debo recordarles que Sabin renunció a la patente. La podía fabricar todo el mundo. Hoy, mientras se pone en riesgo a gran parte de la humanidad, hay gente que está peleando la ganancia. Y después, hay una cierta instrumentación política de los antivacunas también o articulación, en los Estados Unidos coinciden mucho con los partidarios de Trump.

¿Cómo va a ser la nueva normalidad?

Algunas prácticas ya no van a ser como eran. La psicología incorporó de manera masiva el uso de las tecnologías. Si bien todos añoramos volver al contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, esto me parece que se instaló. Pero es difícil saber cómo van a ser las nuevas normalidades, porque hay un desequilibrio del sistema global… Es como cuando se caen las laderas de una montaña y se va armando una avalancha: estamos en la avalancha. No sé qué va a pasar cuando termine. Estoy segura que ni la universidad ni la escuela van a volver a ser lo mismo, no deberían. Dicho sea de paso, esas instituciones ya estaban en crisis. Además, la pandemia señaló la inviabilidad de los grandes centros urbanos, porque uno de los problemas más serios que tenemos en este país es que la tercera parte de la población está agrupada en una sola unidad urbana, el Área Metropolitana de Buenos Aires.

¿Qué duelos implica la pandemia?

Los duelos son por uno mismo y por la pérdida de certeza respecto al futuro. En segundo lugar, por las pérdidas concretas, materiales, de proyectos y trabajos. También por las muertes, en un contexto de funcionamiento muy extraño, porque en la actualidad alguien puede salir de dar una clase, abrir WhatsApp, enterarse de que murió una persona que para una era significativa y entrar a hacer otra actividad…

Las muertes se convirtieron en una cifra para la televisión…

Las muertes se convirtieron en una cifra para la televisión…

Perdimos el contacto corporal. Son curiosas las pandemias, van tocando lo relativo al vínculo con las personas. Cuando habíamos logrado terminar con la viruela, empezaron a aparecer las enfermedades emergentes, la primera fue el sida. Y fue y tocó justo ahí, en la sexualidad, con algo que la humanidad ya sabía porque la sífilis había sido igualmente grave, hasta que después aparecieron los antibióticos. Hubo una generación que, con los antibióticos y los anticonceptivos, rompió con la ecuación sexualidad y muerte. Pero en este caso, este tipo de alteración en el contacto corporal con los otros, la cercanía… Nos va a producir efectos que nos va a costar mucho cambiar. No soy partidaria de psicopatologizar, pero sí creo que los esfuerzos adaptativos a realidades totalmente nuevas producen conductas, sensaciones y sentimientos que pueden ser confundibles con psicopatologías, pero no las clásicas. Preguntaste por la nueva normalidad, es un oxímoron, o sea: o es nuevo o es normal. Esta crisis no sólo es una pandemia, sino que está derrumbando el mundo como fue organizado en la posguerra. Está en reconsideración toda la geopolítica, cómo será la hegemonía de las monedas cuando se preanuncia el final del patrón dólar, qué sucede con esos poderes económico-financieros corporativos que parecen estar por encima de los Estados… Todo eso cambia radicalmente la idea de cómo puede llegar a ser el futuro. Da la impresión de que estamos en un cambio de época, como fue el pasaje del feudalismo al capitalismo. No digo que estemos pasando del capitalismo a otra cosa, sino que hubo un cambio de época importante.

La crisis sanitaria puso en evidencia múltiples desigualdades estructurales, ¿podría haber una oportunidad para resetear nuestra forma de vida a una más justa?

Es una oportunidad. Es una situación de crisis cuyo final no es predecible, puede ser distópico u utópico. De lo que estoy absolutamente segura, es que, si no la aprovechamos para transformar nuestra forma de vida, nuestra forma de vida va a acabar con nosotros. El hombre de la modernidad se creyó el verso de que podía dominar la naturaleza. La naturaleza nos va a sobrevivir si nosotros no tenemos otro vínculo con ella.

Sep 27, 2021 | Culturas, Novedades

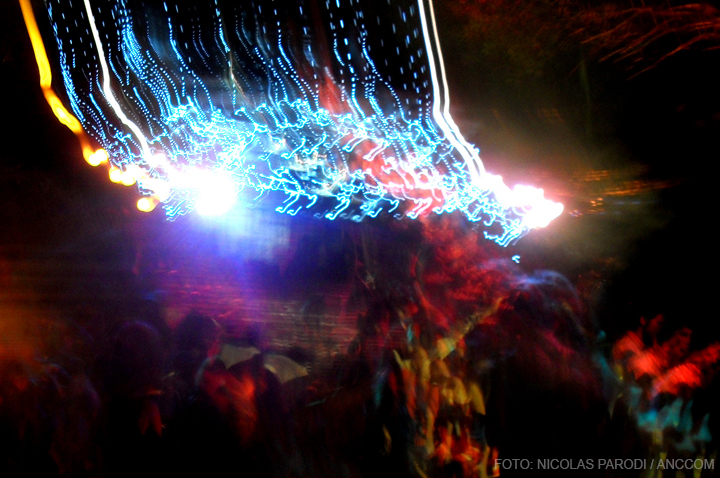

En una noche cálida y luego de más de un año y medio, el público volvió a los locales bailables bonaerenses. Las medidas gubernamentales habilitan, por el momento, hasta el 70% de la capacidad total. La nueva normativa beneficia no solo a las discotecas sino también a otros comerciantes, debido a que incrementan sus ventas en la nocturnidad.

El horario de apertura de los boliches es entre las once de la noche y las seis de la mañana. Previo al nuevo anuncio nacional, se desarrollaban recitales dentro de las instalaciones bailables, pero con un aforo más limitado y solo podían ingresar aquellos espectadores que habían reservado una entrada.

Las primeras horas

Los guardaespaldas controlan el ingreso, la temperatura y colocan con alcohol en gel al público. A las 23:30, el movimiento en el boliche ubicado sobre la calle Alem, en el centro de Quilmes, es intenso. Cientos de personas circulan por las calles aprovechando la cálida noche de luna llena. La fila es corta. Diez personas esperan detrás de una baranda de metal hasta que el guardaespaldas recibe la autorización para que más personas ingresen al establecimiento.

“¿Tienen reserva?”, es la pregunta constante del guardaespaldas. “Recién a la una se puede entrar sin reserva”, explica el encargado de la seguridad, y agrega: “La entrada cuesta 500 pesos y la consumición no está incluida en la entrada”.

A la medianoche, una combi ploteada con la frase “Ay amor por siempre” se estaciona en la acera del boliche. Es el vehículo de la banda que toca en el lugar. “Es una noche tranquila, por suerte tenemos dos recitales más”, señala uno de los integrantes, mientras baja los instrumentos. En ese momento, quienes estaban afuera de la bailanta, miran con curiosidad cómo el guitarrista prueba las cuerdas de su instrumento en la vereda.

El cantante baja de la combi unos minutos más tarde. Tiene unos 30 años, se coloca un saco violeta y comienza a bailar en complicidad con algunos compañeros. Luego ingresa al establecimiento para dar inicio al recital.

Al comenzar el show, el ingreso estaba restringido. El guardaespaldas decía de forma constante :“Recién se puede entrar a la una, después de que termine el recital”. A medida que los minutos pasan, la fila se extiende a lo largo de una cuadra, con personas expectantes por ingresar al lugar.

Una ráfaga de movimientos

A cuarenta cuadras de distancia, otro local bailable, ubicado sobre la calle General Belgrano y Mosconi, está en su mejor momento. Las personas llegan de todas partes. La fila de dos cuadras debe tener cerca de setenta personas. Las luces de neón y el cartel publicitario del local brillan a máxima potencia.

El local tiene un doble dispositivo de seguridad. Primero colocan alcohol en gel a quienes pasan a las boleterías y luego miden la temperatura en la puerta de ingreso del boliche.

Mientras tanto, dentro del local, una banda de cumbia brinda su recital, a las afueras su equipo de producción se prepara para partir. “Volvimos a la normalidad”, afirmó un integrante de la producción, que lleva una campera con el lema de la gira “Dios está conmigo”. El joven asegura que en la jornada debían hacer ocho presentaciones en distintos locales bailables del Gran Buenos Aires. “Ahora tenemos que ir a La Plata”, afirma, mientras de fondo se escuchan los cánticos del público. En tanto, el equipo de seguridad acelera el ingreso de público para evitar aglomeraciones durante la salida de la banda.

Luego un grupo de cinco chicos y chicas, de unos 20 años, se acerca al filtro policial para poder ingresar. “Pónganse el barbijo”, les dice un policía. Los jóvenes, entre risas y un poco de incomodidad, responden que no tenían. “Vayan para allá, que en ese puesto venden”, les señala. Tres de los involucraron se van hasta el pequeño puesto que cuenta con dos carteles: “Ropero” y “Remises”. Cuando se disponen a comprar, los jóvenes se ven sorprendidos: “Son 200 pesos”, dice la vendedora. Los chicos entre risas compran cinco barbijos. Cuando se acercan a las vallas, uno de ellos dice: “El barbijo más caro del mundo”. Los demás integrantes aprovecharon el momento para sacarse una foto con su reciente adquisición

“Nosotros vinimos por el recital”, dice una de las pibas. “Lástima que ya termina”, dice el policía. Entre risas, la joven culpa a uno de los chicos por haber salido tarde. Este se desentiende preguntando: “¿Tan rápido?”. El policía responde: “Sí, claro. Dura 15 minutos”. Los jóvenes se ríen de la situación. “Bueno, ya que vinimos hasta acá. Esperemos que se saquen una foto con nosotros”, bromea uno de ellos.

Cuando abren las puertas del vehículo para introducir los instrumentos, una de las jóvenes pregunta “¿Nos podemos sacar una foto con el cantante?”. “Sí claro, solo esperen un poco”, asegura una de las integrantes de la producción, mientras la banda sale apurada por un portón negro. El grupo de fans se acerca a los músucis y les piden fotos. Algunos acceden sin dudar. “Dale Chino, rápido, apúrate”, dice un integrante de producción, asediado por los compromisos laborales. Momentos después, el cantante, que usa un saco azul brillante y una toalla que le tapa el rostro, sale del local de forma acelerada y se dirige hacia la cabina del acompañante del vehículo. Antes de partir, y luego de la insistencia de los fans, se baja del vehículo y se saca unas fotos con ellos. Luego se sube al vehículo y se va a toda velocidad del lugar, en donde casi rompe el paragolpes. Los chicos y chicas se quedan contentos por la foto.

El dilema de estacionar

En las cercanías del boliche de la calle Alem, no hay espacio libre para estacionar. El único lugar disponible es exclusivo para los autos de los personajes que actúan en el lugar. En el playón de estacionamiento, ubicado en frente del local, el costo es de 400 pesos.

En la bailanta de la calle Mosconi, los espacios de estacionamiento son limitados. Los cuidacoches ubican los vehículos en espacios increíblemente estrechos. El precio para estacionar en las cercanías del lugar es de 350 pesos y se debe pagar por adelantado. “Esto lo tengo que hacer porque si no se van sin pagar”, admite el acomodador de coches. El hombre, de unos 60 años, asegura que la afluencia de personas fue mayor en comparación a las semanas anteriores, donde el boliche estaba abierto, pero con un aforo menor y limitado solo para los recitales.

Los otros beneficiados

Uno de los grandes beneficiados de la noche de la calle Alem es un kiosko ubicado a una cuadra del boliche: sus ventas mayoritariamente provienen de personas que esperan ingresar al local bailable. “A esta hora, cigarrillos, bebidas y papas fritas fueron las cosas que más vendimos”, aseguró el kioskero, contento por el aumento de las ventas en comparación a las otras semanas. “A este ritmo, en verano no daremos abasto y de seguir así deberemos contratar más personal”, afirma el comerciante.

“¡Cómo necesitábamos tener un día como hoy!”, admite una señora que trabajaba en un puesto de guardarropa. “Por suerte los chicos confían en nosotros”, declara la comerciante, que tiene su puesto nocturno en la avenida Mosconi desde hace siete años.

En la esquina de la avenida Mosconi, un señor y una señora colocan una parrilla. Encienden el fuego con tranquilidad y recién a las 3 de la mañana, colocan los chorizos y hamburguesas en el fuego. “La venta empieza a fluir entre las 4:30 y 5:00, cuando los pibes salen del baile con hambre”. Los precios oscilaban entre los 100 y 300 pesos, de acuerdo al tipo de sándwich. “Ahora que vienen más personas, la venta va a mejorar. Alguna vez la suerte tiene que caer de nuestro lado”, cuenta el vendedor.