Un documental sobre la violación de los derechos humanos en Malvinas

Se estrena «Las voces del silencio», de Gabriela Naso, que aborda la lucha de los exconscriptos para que los estaqueamientos y otros abusos que padecieron durante la guerra sean considerados delitos de lesa humanidad.

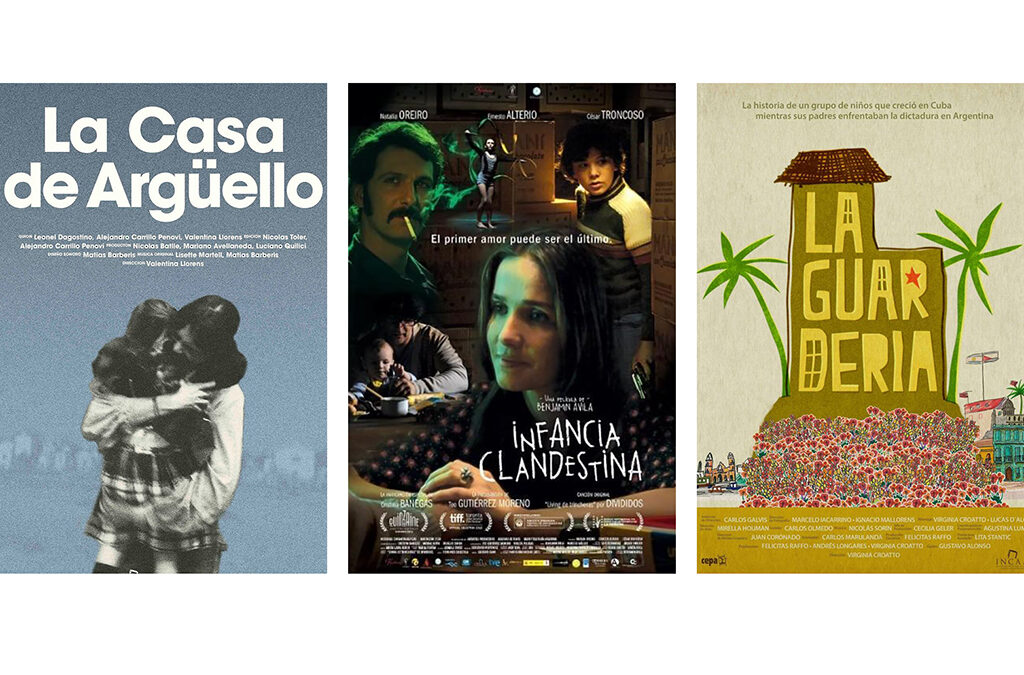

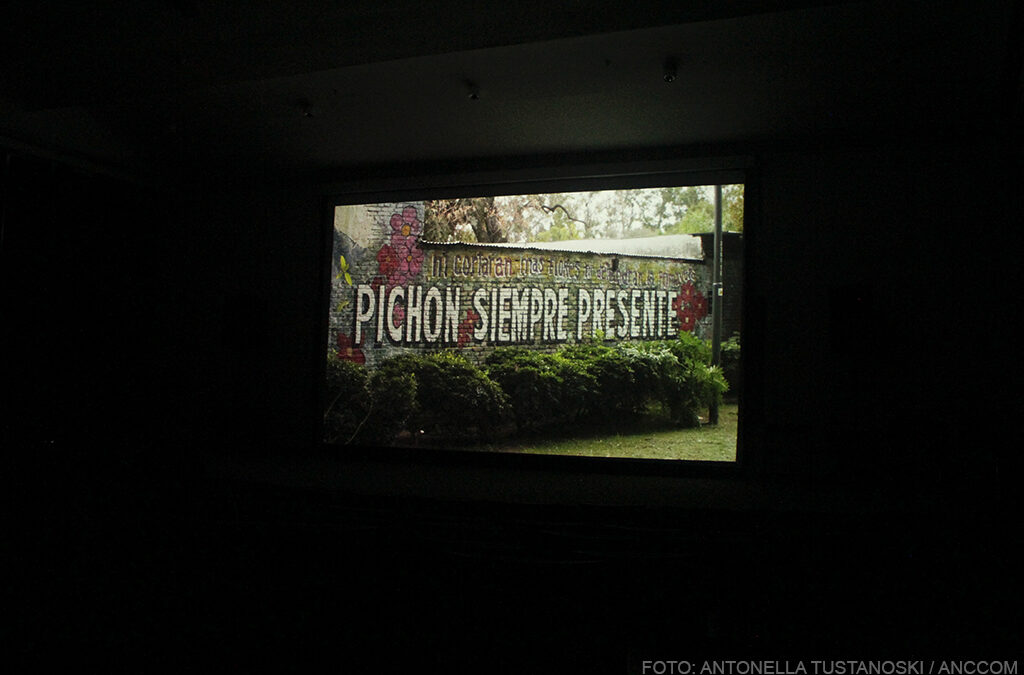

«El documental es mi aporte a la construcción de la memoria colectiva, a que podamos pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, que ayude a contrastar el discurso de la ‘gesta heroica’”. Con una mirada crítica, Gabriela Naso, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y magíster por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dirige Las voces del silencio, un documental producido por Pulpofilms que se estrena el 1 de abril en el Cine Gaumont (Rivadavia 1635) y el 3 de abril en el Teatro Argentino (Avenida 51, entre 9 y 10, La Plata). La película reconstruye la lucha de un grupo de excombatientes de Malvinas que, tras denunciar los abusos, maltratos y amenazas sufridos a manos de sus superiores durante la guerra, enfrentan las trabas del sistema judicial argentino que impiden el juzgamiento de los responsables. Además, aborda las dificultades que aún hoy atraviesan los exsoldados para romper con el discurso de la “gesta heroica” y demostrar que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben.

“Hoy vemos cómo el Gobierno nacional resignifica el relato de Malvinas con otros fines. Un ejemplo claro: el 2 de abril se estrena un documental sobre Pedro Edgardo Giachino. Fue el primer caído en combate, pero también un represor de la ESMA. Sin embargo, lo presentan solo como un héroe, sin mencionar su rol en el terrorismo de Estado. Lo mismo ocurre con Astiz y otros militares. Están usando la figura de estos represores para, de alguna forma, lavar la cara de los perpetradores», advierte Naso.

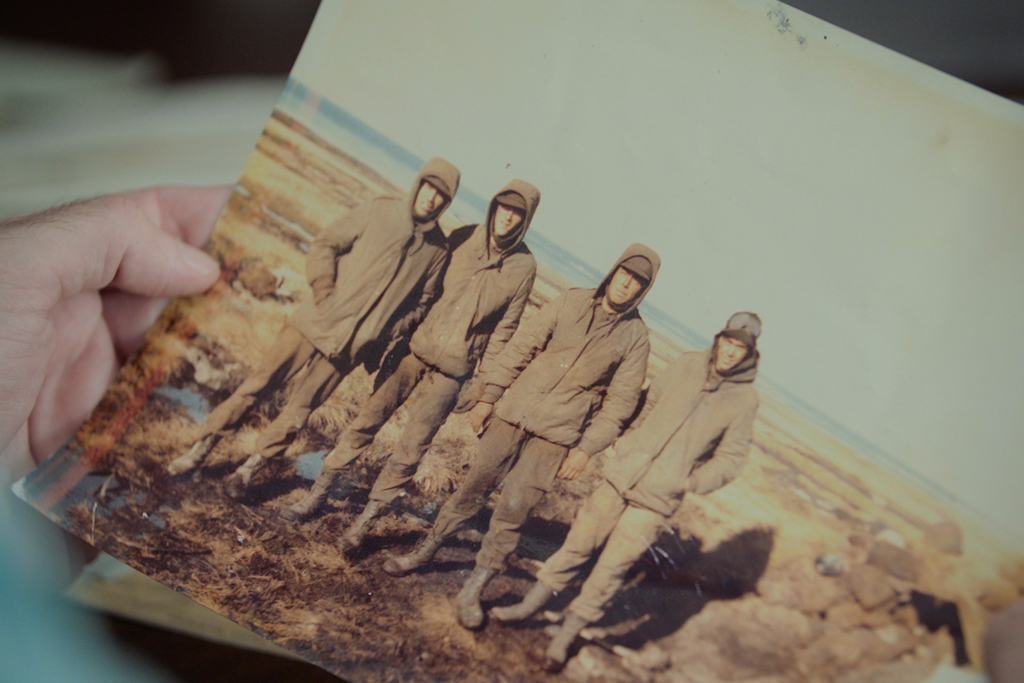

A casi 43 años de los hechos y 18 del inicio del proceso judicial, el documental rescata las experiencias de David Zambrino, Ernesto Alonso, Gerardo Roschge, Hugo Robert, Miguel Anderfuhrn y Silvio Katz, no solo relatando sus vivencias de abuso y sufrimiento, sino también poniendo en evidencia cómo la versión oficial de la guerra sigue siendo un relato difícil de cuestionar, incluso después de más de 40 años.

¿Qué se oculta detrás del discurso hegemónico de la gesta militar? ¿A qué obedece su aceptación por parte de la sociedad? ¿Por qué sigue vigente? Son algunas de las preguntas que le surgieron a la directora al investigar los maltratos y la violencia padecida por los soldados conscriptos a manos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas durante el conflicto bélico de 1982.

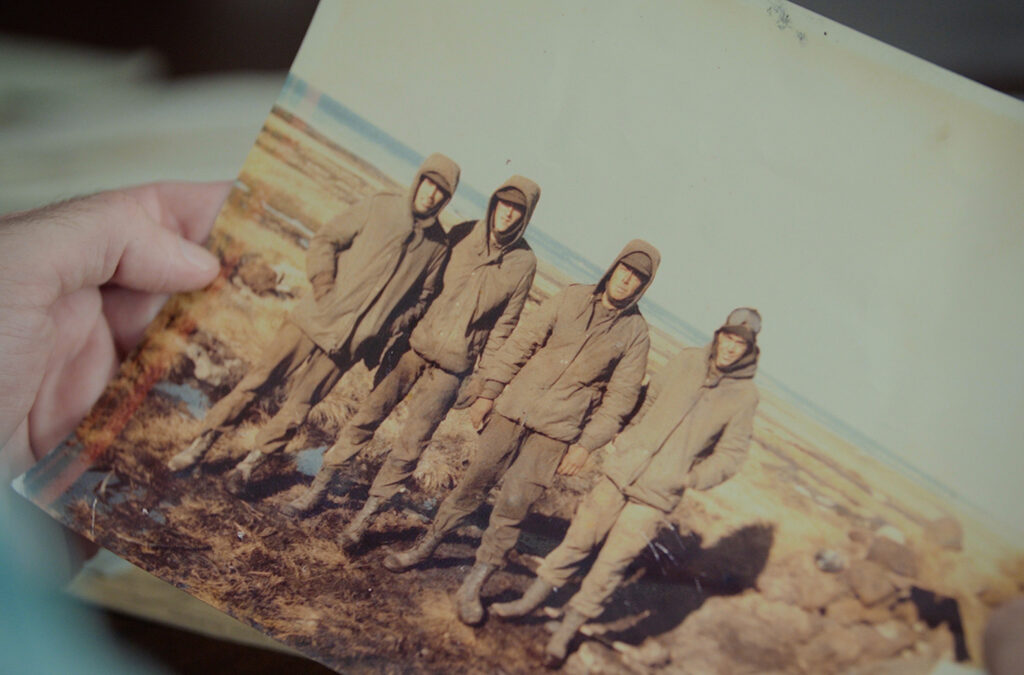

Naso explica que la construcción del relato épico de la guerra comenzó mucho antes de su final. “Investigué mucho los documentos y los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas, ya antes del final del conflicto estaban organizando cómo contar la historia, qué hacer con los caídos, con los excombatientes, con los familiares”, señala. Parte de ese plan fue la imposición del silencio: al regresar, muchos soldados fueron trasladados a Campo de Mayo, sin contacto con sus familias. “Se les daban cartillas con recomendaciones y entre ellas figuraba que solo podían hablar de Malvinas en términos de actos heroicos. Ahí empieza a construirse este relato épico de la guerra”, agrega la directora.

El silencio no solo vino impuesto por las Fuerzas Armadas, sino también por la propia naturalización de la violencia dentro del servicio militar. “Uno puede preguntarse, ¿por qué esta causa no avanzó? ¿Por qué cuesta que avance? Y por un lado, está esa imposición del silencio, pero también hubo una gran naturalización de la violencia en el servicio militar obligatorio”, señala. El estaqueo, el mercil en agua helada, la picana con teléfono de campaña: prácticas que eran vistas como disciplina, pero que fueron torturas. “Tienen que ver con la formación de las Fuerzas Armadas, son las mismas que se usaron en los centros clandestinos de detención en el continente. Hay una continuidad entre esas prácticas que se repiten en las islas, porque son las mismas fuerzas, adaptadas a la materialidad del lugar. Entonces, también hay una dificultad para reconocer como tortura lo que es tortura”.

En el proceso de realización del documental, Naso ya había establecido una relación de confianza con varios de los excombatientes. «Ya los conocía previamente, conocía sus historias. Con esa primera capa superficial del relato de la guerra ya superada, pude ir más allá y profundizar en sus historias”, recuerda la directora.

“Son las mismas Fuerzas Armadas que actuaban en los centros clandestinos de detención en el continente, hay una continuidad entre esas prácticas y lo que repiten en las islas”, dice Naso.

El documental también busca diversificar las voces del relato, incorporando figuras clave como el actual juez federal Alejo Ramos Padilla, quien, en su rol como abogado del CECIM La Plata, representó a los soldados conscriptos torturados durante la guerra. Asimismo, incluye al juez federal Federico Calvete, quien en 2019 citó a 24 militares a prestar declaración indagatoria por torturas a conscriptos durante la Guerra de Malvinas, y cuya participación en la investigación también fue documentada.

Sin embargo, Naso no pudo conseguir la participación de defensores oficiales ni de autoridades de las Fuerzas Armadas, a quienes también intentó entrevistar para reflejar todas las perspectivas posibles. «Quería darles espacio también para que ellos puedan contar su perspectiva de los hechos, y no accedieron», concluye la directora.

“Traer luz sobre estos crímenes implica comprender la doble faz del Estado terrorista, una legal y otra clandestina, analizar la sistematicidad del ataque, correr el discurso de la ‘gesta heroica’ y deconstruir el estereotipo patriarcal del héroe. En otras palabras, se trata de recuperar la historia desde el presente para enriquecer la memoria colectiva y así apuntalar nuestra identidad y proyecciones futuras. La memoria es la vida y, como construcción social y política, está ligada a la edificación de la sociedad que queremos”, reflexiona Naso.

«Una vez más, cabe recordar la validez de aquella sentencia que dice que los pueblos que no tienen memoria están condenados a recaer una y otra vez en las peores desgracias. Quise rescatar esta historia como un aporte a la construcción de la memoria colectiva y como una modesta reparación para las víctimas”, concluye la directora de Las Voces del Silencio.

Crímenes de guerra

El 28 de marzo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto unánime de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, hizo lugar a un recurso extraordinario en la causa por torturas a soldados conscriptos en Malvinas. El fallo reconoce estos abusos como crímenes de lesa humanidad.

La decisión revoca un fallo previo y establece que los estaqueamientos, enterramientos y golpizas sufridas por los soldados pueden encuadrarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo que implica su imprescriptibilidad. Desde el CECIM La Plata exigieron a la Corte Suprema que confirme esta resolución y garantice justicia para las víctimas. La causa, iniciada en 2007, ya cuenta con más de 200 testimonios y más de 100 militares imputados, pero aún enfrenta trabas judiciales. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó tratar la denuncia internacional contra el Estado argentino por su falta de acción en estos casos. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver 11 recursos extraordinarios y definir si confirma el carácter imprescriptible de estos delitos, una decisión clave en la búsqueda de verdad y justicia