Veintisiete cuadras de hambre

La semana pasada la ministra Sandra Pettovello dijo a viva voz que quien tiene hambre se acerque con su DNI que le solucionaba el problema. Miles de personas hicieron fila desde Retiro hasta Constitución esperando infructuosamente que ella los atienda.

Los movimientos sociales, nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), volvieron a manifestarse en el Ministerio de Capital Humano para reclamar que se decrete la emergencia alimentaria y que se vuelva a entregar mercadería a los comedores barriales. El jueves, antes de reprimir a los manifestantes, la ministra Sandra Pettovello había convocado “a quienes de verdad tengan hambre” a presentar su documento y tener una reunión personal con ella. Una fila de personas que se extendía a lo largo de veintisiete cuadras de largo esperó infructuosamente, debajo del sol, que la titular de la cartera las atendiera.

“Pettovello vas a tardar 43 años en atender a las 4,5 millones de personas que asisten a comedores”, le contestaba un cartel que sostenía una cocinera de una olla popular. Este lunes por la mañana las veredas de Pellegrini se vieron afectadas por una fila que iba desde la calle Juncal en Retiro hasta la Av. San Juan en Constitución con la esperanza de poder llevarle los reclamos particulares y contarle la situación a la ministra.

“Los jubilados están sufriendo especialmente porque no tienen actualización y la mitad de su salario mínimo se les va en medicamentos. Los comedores les dan la única comida que tienen en el día. No se están alimentando nutritivamente porque no les alcanza. Ahora nuestros comedores corren riesgo porque Pettovello nos está negando la comida para que sigamos con la asistencia alimentaria para nuestros jubilados, los hogares monoparentales, en las mujeres jefas de hogar”, denunciaba Daniela Chacón, referenta de Marea de Almirante Brown.

“Somos trabajadores de la economía social y popular. Cada compañera que revuelve la olla día a día, se levanta y trabaja para tratar que a nadie le falta ese plato de comida tan necesario, que ahora corre riesgo. Tiene hambre también la gente que tiene un trabajo registrado y tiene que pagar alquiler, impuestos… La heladera vacía la tiene todo el país”, sentenciaba Chacón. Un cartel, un par de metros más allá, decía: “El hambre no se tolera. La dignidad no se negocia”.

China, referente de Proyecto 7, una organización que trabaja con y para personas en situación de calle desde la crisis de 2001, analizó: “Todo va tornándose más parecido a ese momento. Si bien la coyuntura es distinta y los motivos por los que se llega hasta ahí, las medidas son similares en varios aspectos”.

“Hay un montón de comedores que sostienen, no es la solución, pero es un parche muy necesario porque hace que la gente no caiga desmayada, que los chicos puedan seguir yendo al colegio, que los padres puedan alimentar a sus hijos… Familias enteras vienen al nuestro con un tupper gigante para cinco. Todo lo que juntan es para pagar una habitación en un hotel familiar”, relataba China. En diagonal al puesto donde Proyecto 7 repartía a los manifestantes pan dulce de su fábrica y fruta, está el hotel de lujo Four Seasons.

En Arenales y Pellegrini, un contingente de turistas europeos se bajaron de un taxi y con sus grandes maletas entraron a uno de los hoteles internacionales de Retiro. Algunos miraban hacia el cielo, otros hacia las baldosas, pero ninguno a los ojos de la larga fila contra el hambre o a los de dos hombres que dormían en la esquina, sin percatarse de que formaban parte de la hilera. Su colchón era una caja de cartón desarmada para compartir y una mochila vacía oficiaba de almohada. Por fuera de lo puesto, su única pertenencia eran las 10 ciruelas entregadas por Proyecto 7.

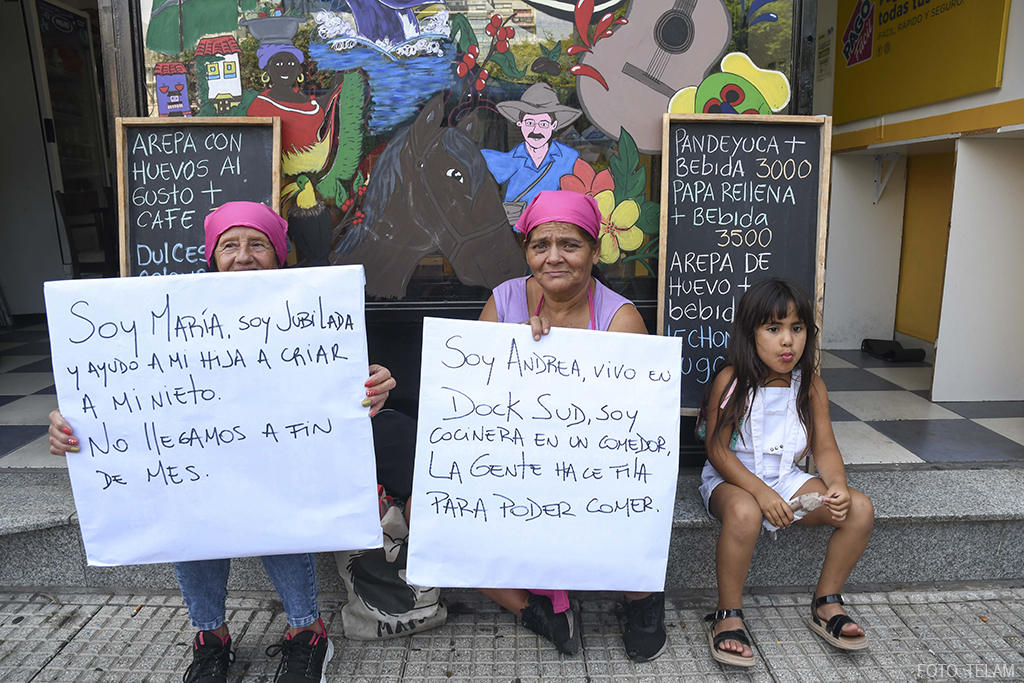

En la puerta secundaria del Ministerio de Capital Humano, tres personas que habían asistido a la jornada de protesta anterior con su documento en mano agitaban: “Pettovello, Pettovello/ ya tengo el documento/ la gente tiene hambre/ vos no estás atendiendo…”. María, jubilada de Dock Sud, sostenía un cartel en el que decía que no llegaba a fin de mes y tenía que trabajar para poder ayudar a criar a su nieto. “Cada vez hay más personas para retirar la vianda y no tenemos mercadería”, contaba.

A su lado, estaba Andrea, también con delantal y un cartel: “Soy cocinera en un comedor. La gente hace fila para poder comer”. Sumaba a lo que decía su compañera: “Lamentablemente cada vez somos más en el barrio. No llegamos. Me rompe el corazón que no todos puedan llevar un plato de comida a su casa. Hay gente que viene con criaturas”, puntualizaba. Pero la incertidumbre y la angustia también está en su vida personal: no sabe si va a poder mandar a sus dos hijos adolescentes a la escuela. “Es una lucha que venimos dando y la fe es lo único que nos queda”, suspiró Andrea.

Walter Córdoba, Secretario de Bienestar de la UTEP y coordinador de Barrios de Pie CABA, declaró: “Lo que hizo la ministra fue un acting. No quiso dar respuesta y planteó que era un caso individual de la familia, no una situación estructural del país, de pobreza, de desequilibrio económico, de inflación”. Además, agregó: “No ejecutaron las partidas que tienen del presupuesto: no hay asistencia alimentaria y están amagando con el pago del Potenciar Trabajo y están frenando todos los proyectos”. La puerta principal del Ministerio está vallada y la secundaria está llena de efectivos de la Policía Federal. “Es una política social la de reprimir a los pobres. Son duros con los humildes, pero no con las empresas y las élites”.

Máximo Viedma de Merlo se sentó en la vereda de un local de comida colombiana: “Estamos acá para reclamar que no siga el ajuste para los que menos tienen. Está ajustando a los más vulnerables”. En su comedor atienden a 67 personas mayores para la olla popular y a 138 chicos. Beti, estudiante de FINES y trabajadora en un merendero, dijo con lágrimas en los ojos: “Abastecemos a 30 chicos, pero no tenemos mercadería suficiente para toda la semana. Si los chicos tienen hambre, no pueden pensar para hacer la tarea”.

“Tengo 60 años y no tengo estabilidad laboral, lo que puedo hacer, lo hago. El tema es que no es una situación normal, para todos los que no tenemos un ingreso mensual, la situación empeoró. No podemos planificar nada y la mayoría tiene que comer algo en los comedores”, describió Viedma. “Esta es una economía informal: es gente trabajadora que no tiene estabilidad laboral. No es de ahora. Con la dictadura se ha implementado con golpe de Estado, uno de estos sistemas en los que dejan a la mayoría de la gente afuera para lograr una mano de obra barata, esclavizante o, directamente, esclava”, analizaba Viedma.

En los parlantes de los movimientos sociales, ubicados a pocos metros de la puerta secundaria, comenzó a sonar “Sos botón”. Los federales con su chalecos y con sus armas listas se reían. Dos de ellos salieron hasta la camioneta a buscar algo cantando sonrientes: “Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante/ Al que los pibes lo llamaban El Picante/ Ahora te llaman botón”.

La semana anterior, Miriam del Comedor de Pie de Retiro se había corrido a la sombra cuando desde adentro del Ministerio empezaron a arrojar gas pimienta. Tardaron en darse cuenta y en conseguir leche para detener el ardor, en especial de los ojos, por lo que algunos compañeros tuvieron que ser hospitalizados. Con un cartel que de un lado rezaba “la casta no es el pueblo”, ahora decía en el reverso: “Acá seguimos en la lucha hasta que nos atiendan y que normalicen la situación en los comedores”.

“Cuidado, compa, que ahí viene la virgen”, avisó un chico rubio liberando un espacio de la vereda. Esta vez, los movimientos sociales sí pudieron hacer un acto de cierre. Los Misioneros de Francisco llevaban en sus hombros tres vírgenes María. Frente a la puerta secundaria y sus federales, Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP, tomó la palabra: “Hemos hecho una jornada de lucha pacífica, como siempre. Nos movilizamos con masividad acá, pasando la Av. San Juan, y en muchas provincias. La semana pasada vinimos ante este Ministerio de Capital In-humano y nos recibieron con palos. El pueblo está acá no por deporte, sino porque se está cagando de hambre”.

Los manifestantes vitorean, sintiendo las palabras como suyas, y los federales y administrativos tratan de mantener un temple serio. “Si el pueblo sufre hambre, ante la ausencia del Estado, nos vamos a seguir movilizando, pero sobretodo vamos a seguir trabajando solidariamente con el conjunto del pueblo argentino. Vamos a luchar pacíficamente, pero no por eso vamos a ser menos determinantes a la hora de seguir construyendo acciones. Una vez más nos movilizamos acá y la respuesta es de espaldas al pueblo”, apuntó marcando las palabras.

Cuando terminó de hablar, de los parlantes empezó a sonar el himno nacional. En las primeras notas, la gente cantó “U-ni-dad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ ¡se jode, se jode!”. Todos los manifestantes lo vitorearon con ganas. Un hombre que sacudía con emoción una bandera gritó “Cantálo, vendepatria” a los ojos de uno de los oficiales, recordándoles que antes de ser vigilantes, también fueron pueblo.