Entre la polarización y las provocaciones golpistas

Sumido en la inestabilidad, Brasil enfrenta unos comicios históricos en los que Lula es el favorito, mientras Bolsonaro y el partido militar amenazan con alterar el orden institucional.

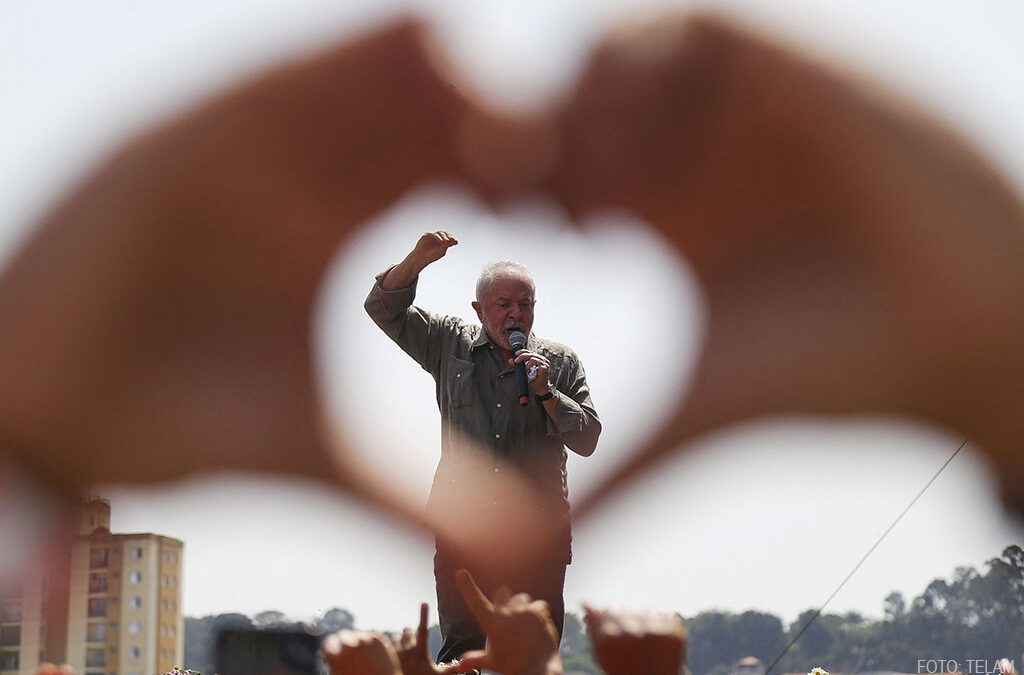

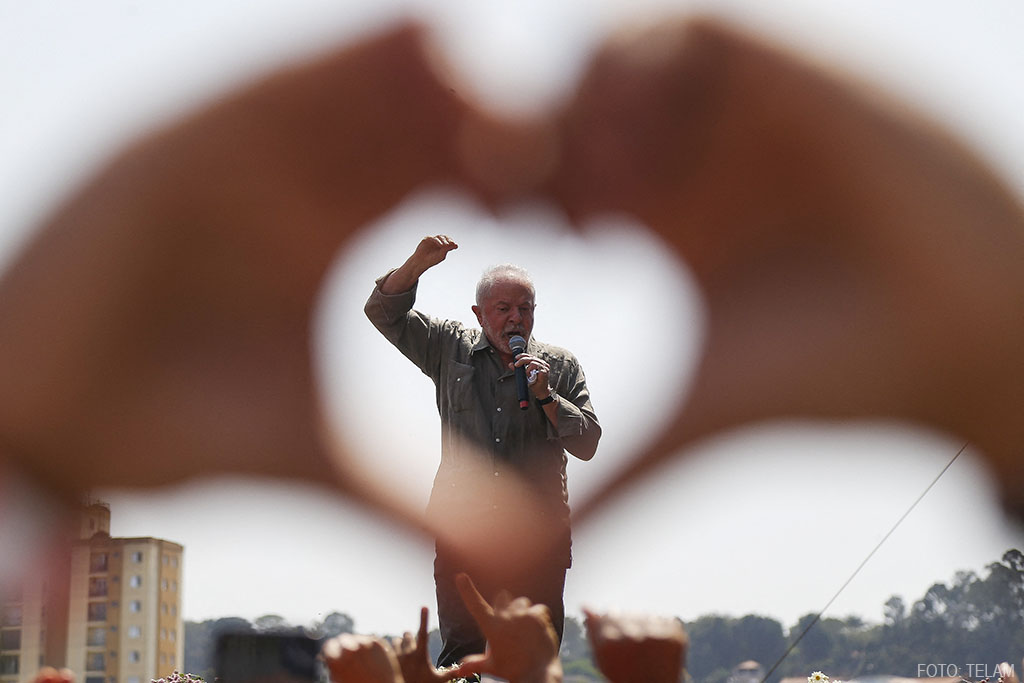

A diez días de las elecciones en Brasil el clima es de polarización y tensión extremas. Una encuesta divulgada por TV Globo del Instituto Ipec coloca a Lula Da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), primero con el 47 por ciento de intención de voto seguido por el actual presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), con el 31.

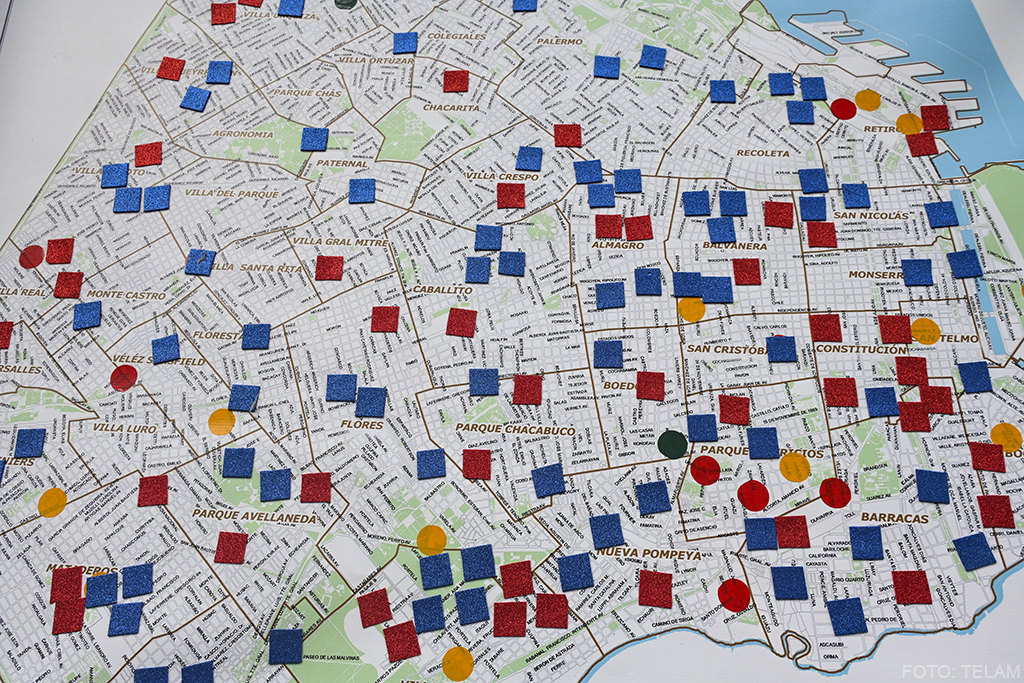

Sin embargo, la indefinición marcará la dinámica hasta el domingo 2 de octubre, cuando se sabrá si se irá o no a balotaje el 30 de octubre. Además de votar para presidente, se renovarán 27 de los 81 escaños del Senado; 513 bancas en la Cámara de Diputados; gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados, y se elegirán los integrantes de las Asambleas Legislativas Estatales y de la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

Bolsonaro ha logrado involucrar a las Fuerzas Armadas en el proceso electoral y ha manifestado que desconocerá el resultado si no se consagra ganador, sumando inestabilidad al panorama. La polarización ya generó dos homicidios perpetrados por bolsonaristas contra un dirigente y un seguidor de Lula en junio y julio de este año.

La violencia política en Brasil ha crecido un 335 por ciento desde 2019, según un estudio de la Universidad de Río de Janeiro (UNIRIO). Esta cifra representa 1.209 ataques a miembros del ámbito político, incluyendo 45 homicidios a líderes, solamente en 2022. Los discursos de odio, intolerancia, misoginia y homofobia que promueven los grupos afines al bolsonarismo son los causantes de este caos.

En un acto de campaña realizado el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, en referencia a Lula, Bolsonaro declaró que “hay que extirpar a este tipo de personas de la vida pública”.

El doctor en Historia por la Universidad de San Pablo (USP) y dirigente nacional del PT, Valter Pomar, afirma: ”En Brasil siempre hubo unas clases dominantes y medias muy reaccionarias, pero es la primera vez que este sector se organiza de forma más o menos autónoma y de masas, con dirección propia, y no utilizado por la derecha más civilizada para ejecutar la represión en momentos más duros. Hay un cambio que tiene que ver con muchos factores: con la situación mundial, con lo que pasa en Estados Unidos y el fenómeno del trumpismo, con el vaciamiento del centro político en Brasil, y con la debilidad programática de la izquierda que dejó espacio para que camadas populares fueran atraídas por la extrema derecha”.

La elección en Brasil será determinante para la región. Se esperan alrededor de 148 millones de votantes (sobre una población de 233 millones) que deberán elegir entre once candidaturas, las principales son: Jair Bolsonaro y Walter Sousa Braga Netto por el PL, hoy en el poder del Planalto; Lula da Silva y Geraldo Alckmin por el PT; Ciro Gomes y Ana Paula Mato por el Partido Democrático Laborista (PDT), y Simone Tebet y Mara Gabrilli por el Movimiento Democrático Brasilero (MDB).

No se trata de una elección normal. El primer mandatario agita el fantasma del fraude para preparar un eventual desconocimiento del resultado. Este cuestionamiento comenzó el 18 de julio en una reunión con embajadores donde expresó: “Queremos corregir fallas, queremos transparencia, democracia de verdad”, poniendo en duda el sistema instaurado desde 1985 con la salida de la dictadura y la nueva Constitución de 1988 que restableció libertades civiles como elección directa del presidente y selló la transición a la democracia.

Las provocaciones se profundizaron, y el lunes 19 de septiembre declaró desde Londres: “Si yo tengo menos del 60 por ciento de los votos es porque algo anormal ocurrió en el Tribunal Superior Electoral, teniendo en cuenta la cantidad de gente que va a mis eventos y cómo soy recibido a todos los lugares a los que voy”.

Para Valter Pomar, “aún no está claro lo que va a pasar. El esfuerzo del cavernícola, actualmente presidente del país, es hacer que se resuelva en la segunda vuelta, porque sabe que si se resuelve en la primera el ganador es Lula”. Pero ninguno de los dos escenarios resolverá la incertidumbre que asedia el panorama político brasileño marcado por las provocaciones antidemocráticas del bolsonarismo.

“Todas las encuestas apuntan la victoria en primera o segunda vuelta de Lula, pero si miramos la campaña vemos que la candidatura del cavernícola (Bolsonaro) no bajó la guardia, está muy envalentonado, combativo, movilizado y tiene medios importantes para hacerlo: los militares, los pentecostales, las milicias, la máquina del Gobierno federal, sus apoyos en candidaturas de partidos de derecha, algunos medios de comunicación, una parte del empresariado… Así que, aunque las encuestas vengan a favor nuestro, no podemos dar la elección por concluida”, sostiene Pomar.

Lo que está en juego va más allá de los resultados electorales: hay una base social de ultraderecha que se consolida bajo la dirección del bolsonarismo y plantea desafíos a las libertades democráticas de los movimientos sociales y las mayorías populares en un contexto de extrema pobreza y desigualdad. El joven candidato a diputado federal por la Bancada Anticapitalista, Renato Assad, docente y estudiante de la USP, consultado por ANCCOM, reflexiona: “Hay un enorme sector de la población que no accede a la alimentación, 33 millones de personas no comen en Brasil. El poder adquisitivo se cayó, el salario mínimo no sirve para nada, y entonces el voto a Lula es un voto castigo a Bolsonaro”.

Según los datos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), el sueldo mínimo de 1.212 reales (unos 34.093,56 pesos) es insuficiente. Tomando como referencia la canasta básica de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil, de 803,99 reales (22.616,23 pesos) es evidente la poca capacidad de consumo de un trabajador en el país hermano. “Va a haber bastante polarización y con el gobierno de Lula la base fascista va a seguir estando. Es importante transmitir que estos sectores van a seguir operando y hay que estar organizados para enfrentarlos más allá de las elecciones del domingo 2 de octubre y de la segunda vuelta del 30”, subraya Assad, quien fue parte de un paro, el martes 20 de septiembre en la USP, por falta de suministro de agua en las instalaciones de la universidad más importante del país.

Desde el PT, Pomar coincide: “Hay una inestabilidad que no va a ser superada por el proceso electoral. Puede pasar incluso que siendo vencedores en primera o segunda vuelta, pasemos a vivir un momento de mucha inestabilidad porque esta fuerza de extrema derecha va a jugar contra nosotros”.

Gustavo Veiga, periodista gráfico y docente, aporta su mirada desde la Argentina: “El aparato militar en Brasil tiene una fuerza que en Argentina no conocemos desde el punto de vista de nuestra experiencia histórica, y de la lucha de los organismos de derechos humanos para desmontar esa capacidad de daño que tenían los militares a la democracia”. Veiga cataloga al bolsonarismo como parte del surgimiento de la extrema derecha, como fenómeno mundial con expresiones en Asia, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

“Sí es posible que Bolsonaro y quienes lo acompañan en su proyecto de gobierno cometan algunas tropelías -señala-, la más grave sería un autogolpe y que pasen a gobernar los militares de hecho, que ya están en el Estado, tienen una presencia muy extendida y notoria en las distintas jerarquías ministeriales”.

Con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 como referencia, Veiga reflexiona: “Cuando Donald Trump perdió las elecciones, desconoció el resultado y citó a su base electoral a que invadiera el Capitolio, aún con los resultados conocidos, derivó en causas judiciales que llevaron a prisión a varios de los que protagonizaron esa toma donde hubo muertes… Si ocurriera esto en Brasil sería catastrófico para el continente”. Y agrega: “El presidente Joe Biden pidió que se le comunicara al Gobierno de Bolsonaro que cualquier movimiento para no reconocer el resultado electoral sería condenado por Estados Unidos”.