Los que aguantan los trapos

Este 24 de marzo muchos miles de personas volvieron a marchar para exigir memoria, la verdad y la justicia. La bandera azul, con los rostros de los y las desaparecidas, cubrió otra vez la Avenida de Mayo. ¿Quiénes la portaban?

A 46 años del último golpe cívico militar, miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo este 24 de marzo para exigir Memoria, Verdad y Justicia. Las calles se colmaron: hijos, nietos, bisnietos, madres, padres, hermanos y hermanas, abuelas, compañeros y compañeras reunidos. La alegría y la emoción podían sentirse en el aire nuevamente: bombos, platillos y cánticos se escuchaban a lo largo de Avenida de Mayo y las calles aledañas. Después de dos años de aislamiento, producto de la pandemia, este 24 de marzo se volvió a marchar y ni la lluvia ni el viento fueron impedimento para gritar “Nunca más”.

Como siempre, la bandera con los rostros de los miles de desaparecidos y desaparecidas por el terrorismo de Estado avanzó por Avenida de Mayo, custodiada por los estandartes de H.I.J.O.S. y Abuelas de Plaza de Mayo que resaltaban entre la multitud. El extenso paño azul era sostenido por familiares y amigos. Entre ellos, Mónica Diaz y Mario Diaz, que marchaban orgullosos, junto a la imagen de su padre Eduardo Ríos, detenido desaparecido el 23 de abril de 1977: “Yo tenía siete años cuando me arrebataron a mi papá. Los recuerdos están patentes, entraron a casa y nos rompieron todo, nos apuntaron con armas y se lo llevaron”, contó. Después de dos años sin poder marchar, estar este 24 de marzo en las calles para Mónica significó mucho: “Esta es una lucha de hace años. Empezó mi mamá dando la vuelta la plaza y nosotros hoy seguimos acá, los hijos y los nietos buscando justicia”. Al lado de ella se encontraba también Mario, su hermano mayor, quien no quiso perder oportunidad para contar sus sensaciones del día que les cambió la vida para siempre. “Tenía 17 años y todavía pienso, por qué no nos llevaron a nosotros porque se llevaron a tantos. Es algo que no te podés olvidar nunca: estábamos con mis hermanos y mi mamá. Nos vendaron los ojos y nos hicieron tirar al piso”, contó. Hoy Mónica Diaz y sus hermanos siguen buscando respuestas ya que siguen sin noticias sobre el paradero de su padre: “Queremos saber dónde están, qué pasó”, expresó Mónica con gran pesar.

No hubo distinción de edad, familias enteras dejaron verse y sus nuevas generaciones, como Tobías Ramírez, quien se encontraba en la plaza junto a sus padres para reivindicar a su abuelo y a su tía detenidos y desaparecidos: German Volsmelin y Sonia Volsmelin. Su tía Sonia militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y su abuelo era militante de barrio. “Mis papás me enseñaron a seguir con la lucha y sé que tengo que seguir por ellos y por toda la familia. Hoy estamos acá marchando con mucha emoción contenida durante estos dos años”, expresó el joven.

Tobias Ramirez y su familia.

Entre la multitud se pudo ver también a otros dos jóvenes adolescentes que sostenían siluetas de cartón con cartas y fotos pegadas que decían: Ana María Bonatto y Eduardo Emilio Azurmendi. “Estar acá es recordarlos como todos los años, es luchar por la memoria y estar en el funeral que nunca tuvimos, pero con alegría, recordándolos a ellos y a los 30 mil desaparecidos”, expresó la nieta de Ana María y Eduardo, quien además contó que sus abuelos pasaron por los centros clandestinos de tortura del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Ambos eran estudiantes de ingeniería de la Universidad de La Plata y militantes del partido comunista, marxista y leninista (PCML).

Entre los rostros más emocionados, también estaba el de María Eva Teverna, quien se encontraba acompañada de sus pequeños hijos Milton y Fidel. “Mi papá era militante de la juventud peronista y montonero, fue detenido en La Plata en 1976”. María Eva tenía siete años y su hermano cuatro meses cuando lo secuestraron. “Después de dos años, esto es un momento histórico y está bueno volver a ver tanta gente que tiene muchas ganas de volver a marchar por los 30 mil, porque es algo que nos pasó a todos. Los desaparecidos no nos pasaron solamente a nosotros, a quienes perdimos familiares, sino a toda la sociedad”, afirmó María Eva Taverna y continuó: “Para mí que mis hijos estén hoy es muy importante. Ellos saben quién fue su abuelo, desde chiquitos vienen a la marcha y saben lo que significa estar acá para que esto no vuelva a pasar nunca más”.

Nietes de Ana Maria Bonatto y Eduardo Azurmendi, detenidos y desaparecidos en diciembre de 1977.

Muchas eran las fotografías y carteles de familiares que llevaban consigo a sus seres queridos, pero entre ellas se vio la foto de una bebé, Clara Anahí Teruggi, la hija de Diana Teruggi y Daniel Mariani, militantes de Montoneros. Clara Anahí fue secuestrada a los tres meses, el 24 de noviembre de 1976 en la casa donde vivía con sus padres y funcionaba la imprenta de la revista Evita Montonera. María Soledad Itariaguirre, tiene 46 años y milita con la fundación Clara Anahí, creada por Chicha Mariani, abuela de Clara y una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Soledad marchó en memoria de Chicha y tantas abuelas que se fueron sin poder conocer a sus nietos. “Jamás vamos a abandonar la bandera de Memoria, Verdad y Justicia”, afirmó. María Soledad se encontraba con su hija y aseguró que es muy importante que se transmita los valores de lucha de generación en generación. “Chicha es una de las referentes máximas y vamos a buscar hasta los últimos días a su nieta Clara Anahí”, finalizó.

Otra de las historias que la plaza encontró fue la de Hugo Gushiken, hermano de Julio Eduardo Gushiken, uno de los 17 detenidos desaparecidos de la colectividad nikkei japonesa. “Eduardo estuvo en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como el Banco y gracias al equipo de argentino de Antropología forense pudimos identificar sus restos en 2015”, explicó Hugo a quien se lo vio rodeado de su familia y del grupo de familiares desaparecidos nikkei. Julio Eduardo Gushiken y su familia vivían en Florencio Varela, sitio donde una gran parte de la comunidad japonesa se instaló en luego de la Segunda Guerra Mundial. Julio Eduardo iba a la escuela Santa Lucía y desde allí empezó su compromiso político, militaba en el PCML y si bien no se sabe la fecha exacta de su desaparición, sí se sabe que el grupo fue muy perseguido por las fuerzas militares que tenían el único objetivo de eliminar a todos los miembros del partido.

“Esto fue un acto inexplicable, todo lo que ví, todo lo que miré espero que nunca más se repita. Yo vivía en Formosa, en un pueblo lejano y hasta ahí llegó la brutalidad”, dijo María Pérez Calero, quien era educadora social en los años de la dictadura en un pueblo fronterizo cerca del Río Pilcomayo. María Pérez contó que hoy vive en España. Con 85 años y mucha entereza no quiso perder la oportunidad de estar en la plaza reafirmando su compromiso con la historia de su país y los derechos humanos.

Volver a marchar es encontrarse y reencontrarse con estas y muchas historias más, también con aquellas que esperan ser contadas, que laten y se preguntan a viva voz, ¿Dónde están? Ayer una plaza colmada respondió: “30 mil compañeros detenidos y desaparecidos? ¡Presentes! ¡Ahora y Siempre!”

Sí, este 24 de marzo las calles volvieron a gritar Nunca Más.

Hugo Gushniken y su familia.

«Los adolescentes consumen lo que pueden y no lo que quieren»

Según un informe del SEDRONAR la droga ilícita más consumida en la Argentina es la marihuana. ¿Qué dicen quienes la usan de forma recreativa?

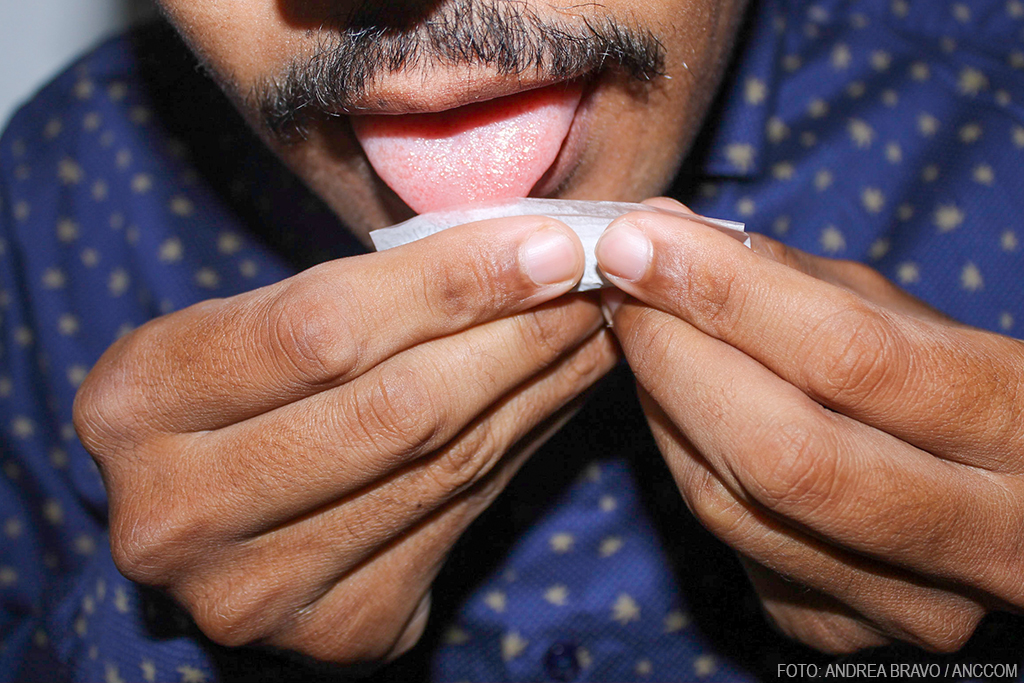

El siglo XX trajo consigo la globalización y con ella cambios en las maneras de consumir. En el caso del cannabis, las sociedades primitivas pasaron de un uso tradicional y medicinal a las sociedades modernas con consumos, en este caso, de sensaciones y experiencias. Estas transformaciones también repercutieron en nuevos modos de pensar la relación entre los jóvenes y los consumos cotidianos. Es en este contexto que aparece la noción de «consumo responsable», la cual deja de implicar un consumo pasivo para tener un rol activo, consciente y crítico.

Un cambio profundo en esta relación se produjo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la utilidad del cannabis medicinal para mitigar los síntomas de múltiples enfermedades: glaucoma, autismo, quimioterapia o parkinson. Además, se comprobó que funciona eficazmente en algunos tipos de epilepsia, aminora el dolor menstrual e incluso es beneficioso para controlar y paliar procesos de ansiedad y depresión.

En Argentina, el uso medicinal y el autocultivo se legalizó en noviembre de 2020, en esta línea, este avance legislativo invita a debatir, una vez más, el uso adulto o recreativo específicamente en adolescentes.

Por otro lado, su uso recreativo (aún no aprobado en Argentina) es cada vez más frecuente. Según el informe “Marihuana: intensidad del consumo” publicado en 2017 por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) el cannabis es la sustancia más “probada” al menos alguna vez luego del alcohol y del tabaco, y también la droga ilícita más usada en el país. El estudio organizado por el Centro de Estudios Culturales del Cannabis (CECCA), con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes y de la revista THC, reveló que entre 2010 y el año de la difusión de este informe el consumo creció en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres.

La adolescencia es una etapa que va formando la identidad y la búsqueda de autonomía e implica el cuestionamiento a cualquier autoridad que ponga límites, pero sobre todo se caracteriza por la necesidad de experimentar. Asimismo, los jóvenes están insertos en una sociedad que tiene una fuerte presencia de industrias que empujan al consumo. Además, en la actualidad el acceso a las sustancias es más fácil y rápido, por lo tanto, ellos mismos toman la decisión de qué probar o experimentar.

Existen diferentes formas de consumir drogas. Un primer contacto que puede quedar ahí o luego continuar; ocasional, caracterizado por el uso intermitente de las sustancias con largos intervalos de no consumo y que está asociado a la búsqueda del placer, relacionarse, relajarse; y por último, un consumo frecuente, diario. Para saber si alguna sustancia provoca algún tipo de dependencia, debemos evaluar qué tipo de sustancia es y el contexto en el que se consume.

Para Olavarría la dependencia de cualquier sustancia conlleva ciertos comportamientos que motivan el impulso y la necesidad de tomar una sustancia en forma continua y regular para sentir el efecto o para evitar sentir el malestar que provoca no consumirla: “El problema es cuando el consumo afecta la salud física y mental, las relaciones primarias como la familia y amigos, las relaciones secundarias como el colegio o el labor y hasta presentar problemas legales. Pero no todos son casos problemáticos”.

A la hora de hablar del consumo de cannabis, muchos jóvenes mencionan su uso recreativo, sin embargo, Olavarría considera que en este período lo que hay es “uso adulto”: “Muchas veces, por cómo mencionamos las situaciones, reforzamos conductas como sucede con las publicidades de alcohol que permanentemente inculcan valores positivos a dicho consumo en los jóvenes”. A la par afirma que en este proceso el consumo de cualquier sustancia debería ser cero ya que el cerebro madura hasta los veinticinco años y cualquier sustancia psicoactiva y psicotomimética como el cannabis impacta allí y provoca daño. Aun así, para la psiquiatra, la cuestión pasa “por el lado de la experimentación”.

La experimentación y el uso adulto de drogas es muy propio de esta etapa de la vida para sentir placer o para aliviar un sufrimiento. Respecto a este tema, ANCCOM inició un debate en el foro «Cultura Cannabica», un espacio de discusión sobre diversas temáticas del cannabis para que algunos jóvenes explicaran el propósito de su consumo:

“Se dice muchas veces que los jóvenes consumimos por tener tiempo libre o porque estamos aburridos pero la verdad es que a mí me sirve mucho para calmar las tensiones con el entorno familiar o mismo para dormir”, explica Julian, miembro del grupo de Facebook.

Otros lo refieren para mejorar la creatividad: “Yo generalmente fumo cuando llego a casa del colegio y me pongo a dibujar, siento que en ese es mi momento conmigo mismo para hacer lo que amo de una manera distinta”; (Selene, joven de 24 años). Otros señalan que se trata de un momento para compartir con amigos: “Nosotros preferimos juntarnos para comer y fumar en una casa en vez de un boliche, no solo porque la pasamos bien sino porque nos sentimos seguros y acompañados entre amigos”. (Lucas, 39 años, Almagro)

En este sentido, la especialista afirma que esto sucede porque el cannabis relaja, deshinibe y esto hace que los jóvenes se sientan más divertidos y menos estresados. Para Olavarría hay quienes usan el consumo para identificarse, en este caso por medio del Cannabis: “Los adolescentes están en permanente búsqueda de una identidad, su principal angustia esta, entonces, en ¿quién soy?, ¿qué pienso?, ¿con quién me identifico? Por eso es fundamental en esta etapa fomentar actividades placenteras relacionadas con hábitos saludables para que puedan identificarse, por ejemplo, con el deporte, la música, el arte en lugar del cannabis o cualquier otra sustancia como el alcohol”.

El último estudio de Sedronar del 2021 sobre consumo en estudiantes universitarios pone de manifiesto que las principales motivaciones hacia el consumo tienen que ver, en primer lugar, con la diversión y el placer, seguido de problemas personales, o consumo de amigos y, por último, la indiferencia a la información sobre los daños.

Siguiendo esta línea, la médica destaca que no es menor que en plena pandemia el 30% de los encuestados refirió como principal motivo de consumo el relajarse: “Esto habla del estrés que vivieron los adolescentes por la pandemia y que no estamos trabajando como sociedad en enseñarles y en proveer otras formas para relajarse y tramitar sus emociones, y en esto la familia y los colegios tiene un rol fundamental”.

Barrios vulnerables

El contexto social de los barrios vulnerables provoca sufrimiento, violencia, desigualdad y por supuesto consumos de sustancias. Para Olavarría hay tres ejes que funcionan como factores de riesgo: el social y cultural, el familiar y el individual: “¿Cómo tolero tanto malestar?, ¿dónde encuentro placer? El consumo engloba estas dos preguntas y es la respuesta ante el sufrimiento y la búsqueda de placer”.

La disponibilidad de la sustancia es otro factor de riesgo de consumo y atraviesa todos los sectores: “Los adolescentes consumen lo que pueden, no lo que quieren. Muchas veces el acceso al alcohol fomenta el consumo masivo del mismo en los jóvenes, hay ofertas, te fían en el supermercado, hay en las casas. Es decir, es barato y lo consigo fácil, con el resto de las sustancias va pasando lo mismo”.

Sin embargo, el problema con todo esto es, por un lado, el “efecto góndola”, es decir el dealer vende lo que tiene y no lo que tal vez el adolescente quiera consumir, con situaciones en las que se va a comprar cannabis pero como no tenía, se termina comprando LSD o pastillas y por el otro, la falta de reducción de daños que hay en el país por las leyes que nos atraviesan: “Un ejemplo de esto es lo que pasó hace poco con la cocaína adulterada. Sobre este tema muchos estudios manifiestan que cuando los adolescentes conocen los componentes de la sustancia que eligen para consumir el 90% elige no consumirla si está adulterada o no tiene los componentes que debería tener esa droga”.

El uso adulto de esta sustancia y su calidad es hoy una problemática a resolver. Parece necesario concientizar y dar herramientas a los jóvenes que deciden aprovechar los beneficios de esta planta: “Mis padres saben que fumo aunque no están de acuerdo. La realidad es que lo hacemos como una forma de vida y de salud, queremos ser conscientes sobre lo que estamos consumiendo”, detalla en el foro Juan, consumidor frecuente de cannabis.

En este sentido, para la médica el uso responsable de una sustancia se alcanza sólo a través del conocimiento sobre lo que se consume: “Si vas a experimentar sabé con qué lo vas a hacer y de qué forma es más seguro hacerlo”. Asimismo aconseja evitar consumir a quienes tengan antecedentes de familiares con trastornos por uso de sustancias o psicosis o si están en período de embarazo. Lo importante acá es siempre evaluar el momento y el contexto: “Las sustancias te van a dar el viaje según cómo estás vos anímicamente. Es clave el control clínico anual con tu pediatra y comentarle que consumís, así cuidas tu salud”.

Por otro lado, la legislación reconoce a los adolescentes como sujetos de derechos y establece el concepto de autonomía progresiva, la cual impone la obligación de atender a toda persona menor de 18 años con o sin acompañamiento siempre que llegue de forma voluntaria.

Finalmente en este escenario, algunos consumidores apuestan por la legalización de la marihuana no solo para hacer frente a los malos usos de esta sustancia sino también para terminar con el mercado negro.

El regular la calidad y la presencia de cannabinoides psicoactivos implica la existencia de un Estado presente en materia de legislación pero, sobre todo, de salud pública. Un Estado que promueva las propiedades medicinales junto a programas de prevención, educación y salud para que cada consumidor tenga información verídica sobre los productos que consume.

Carnaval verde

Una semana después del calendario oficial, se llevó a cabo la 2ª Edición del Carnaval Sustentable, que busca divertir y concientizar en partes iguales.

La vereda de la calle Magallanes del barrio La Boca no tiene las características escaleras en cada esquina, que elevan las veredas para evitar inundaciones. Igualmente, hoy no hay peligro: la cuadra que aloja al Carnaval Sustentable está bañada de sol.

Entre Carlos Melo e Irala está cortada la circulación de vehículos, porque desde las 14 y hasta las 19, la calle está ocupada con talleres, actividades y música. Eso sí, no quedará ni un papel en el piso, ni una botella vacía en la vereda, ni siquiera restos de espuma y serpentinas: como su nombre lo indica, este carnaval es sustentable.

En la entrada, dan la bienvenida dos animales: un pavo real de cuerpo azul y plumas verdes, naranjas, rojas y doradas, y un dragón completamente rojo, con detalles turquesas. Ambos están hechos con trozos de plástico reciclado, de la cabeza a los pies.

Al avanzar por la cuadra, se escucha más fuerte el volumen de la música en vivo, pero hay mucho para ver antes de llegar a la banda, acomodada en la próxima esquina. A la derecha, la estación de “Reciclab – Laboratorio de Reciclaje” está en plena exposición: se agrupa el público en el frente y se escuchan claras las voces del equipo científico, que explica a grandes y chicos cómo funciona el proceso de reciclado de materiales. Más adelante pueden verse los miles de colores de la estación de Circo Reciclado, el grupo que combina el arte, la educación y lo lúdico para promover el cuidado ambiental. Se trata de “Resignificar los símbolos del carnaval desde la sustentabilidad”, explica Solange Rodríguez, miembro de TACHA, espacio dedicado al arte sustentable, y organizadora del Carnaval.

Al caminar hay que andar con atención: trajes listos para ser vestidos, hechos completamente de materiales reciclados, se alinean uno al lado del otro. Brillan tanto como los animales de la entrada y hay uno que hasta casi parece un camaleón, por las distintas tonalidades que le arranca al sol. Y, a los pies de los trajes, en una vorágine de esa energía que solo generan los carnavales, corren sin parar los más chiquitos. Una nena disfrazada con un antifaz rosa corre a un nene que viste alas grandes de color naranja. Otra, ya dormida, aprieta fuerte su antifaz verde para no perderlo. Claro, los más pequeños ya participaron de los talleres: “Construcción de maracas y antifaces”, dictado por TACHA; “Construcción de títeres”, por VanDando; y “Construcción de instrumentos musicales”, por Hacelo Sonar.

Lo que suena dentro de las maracas es material descartado recibido por TACHA, desde su investigación y formación hasta su exhibición, una de las organizaciones promotoras del Carnaval en conjunto con el Club Planetario, y otros colectivos artísticos. Cada uno ofrece distintas formas de interpelar a las personas, en gran medida a través del arte, para generar conciencia respecto de la importancia de nuestras acciones en su impacto ambiental. Solange Rodríguez, explica: “Consideramos que el carnaval -en su versión más multitudinaria- genera muchísimo desperdicio y malogra mucho los recursos. Queremos demostrar que lo podemos hacer desde una mirada sustentable, podemos cuidar al planeta y divertirnos”.

En la misma línea, Ariel Saidón, de Club Planetario cuenta: “El carnaval es un festejo popular muy arraigado, todos se pueden juntar a disfrutar y es una oportunidad para que la gente se contacte de otra manera, que sepa que hay otras formas de celebrar, no por cuestionar las otras, simplemente por concientizarnos: todo lo que hacemos tiene su correlato en el medio ambiente, que está siempre en riesgo”. Y amplía: “Cuando la cosa te llega desde otro lado sensible, como es la cultura popular, el arte o la música, llega mucho más. Nosotros sabemos que el cambio lo pueden generar los chicos y las familias, por eso los convocamos a través de un montón de cosas que ayudan a la sensibilización”.

Romina, de Reciclab, comparte: “Cuando una es grande, construir el hábito de separar la basura cuesta mucho más. Les niñes entienden todo. Nosotros hacemos talleres de compost y los ves metiendo las manos buscando lombrices, impresionados porque todo después se transforme en tierra. Está buenísimo”, dice Romina que viste un collar hecho de tapitas de gaseosa y su vincha de bombillas. Mientras tanto, los últimos seis niños y niñas que quedan en el taller de máscaras terminan de pintar: a las 18.30 llega la murga del Padre Daniel -desde la Villa 21-24- y hay que empezar a levantar las mesas de los talleres.

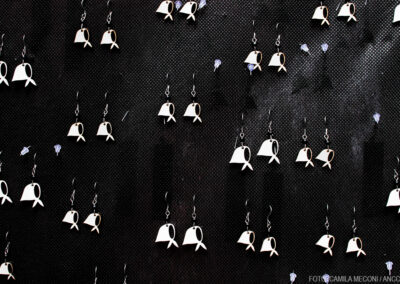

En La Boca ya están todos listos, cada infante con sus maracas y el antifaz puesto, vestidos para la ocasión. “Uno necesita estas cosas después de tanto tiempo encerrados y tenerlo en la puerta de casa es lindo. La música no molesta, es más, cuanto más ruido mejor”, confiesa sonriendo una vecina de la cuadra, que, desde su reposera en la puerta de su casa y mate en mano, disfruta del carnaval. El sonido de su llegada es inconfundible: bombos, redoblantes y platillos cada vez más fuertes, por ahora sin voces. La comparsa fundada en 2005 -que sale de la parroquia de Caacupé- inunda la calle de azul, blanco y dorado. Son alrededor de 100 personas, pero se mueven con la coordinación de un mismo cuerpo: la columna avanza de a poco, sin soltar el ritmo de la música, quienes bailan primero y los bombos al final.

Las bailarinas están como en trance, algunas muy sonrientes y otras casi solemnes, todas igual de concentradas, acertando cada paso con los golpes de los bombos. Brillos, flecos y colores, cada cuerpo decorado distinto al resto. Los escudos de fútbol y logos de bandas de música que se vne en más de un traje demuestran que la murga los une. Nicole, de 17 años, dirige su parte de la comparsa. Sin interrumpir su baile, levanta el brazo derecho: “Son tres pasos, con los dedos los vamos marcando”, explicará después. La transición es perfecta, todas se mueven a la par, con toda la energía de la que son capaces. Aquellas que cargan niños no parecen sentir su peso.

Y, de golpe, se escucha una voz: una de las bailarinas está arriba del escenario y canta con una potencia que impide concentrarse en algo más. A lo largo de las canciones, se suman nuevas voces a acompañarla.

“¡Abrimos acá!”, ordena firme otra de las murgueras. Se callan las voces, sube el volumen de los bombos y se abre un gran espacio, como un segundo escenario, que ocuparán por turno los distintos grupos que conforman la comparsa. Es el momento en el que cada uno demuestra la velocidad de sus pasos y lo alto de sus saltos. La mujer del micrófono las desafía constantemente al canto de “Arriba, más alto, mueva murguera mueva”.

Con los pies ya quietos y pegados al piso, uno de los organizadores de la murga -Maximiliano Valdiviezo- invita: “Nosotros siempre le decimos a la gente que se sume después de vernos a nosotros. Pero a cualquier murga, no necesariamente a la nuestra”. También, agradece a Solange: “La murga está vestida gracias a ella. Apostó a la murga Padre Daniel y nos dio una mano grande que nadie nos puede dar”.

Maxi piensa en las últimas salidas de la murga y cuenta que no dicen que sí a todas las propuestas que les llegan. La del carnaval es una causa que los moviliza: “En nuestro barrio el reciclado está muy implementado y nos pareció muy copado participar”.

Con la Segunda Edición del Carnaval Sustentable ya por finalizar, Solange sonríe: “Fue muy maravilloso porque de a poquito todo el barrio se fue enterando y se acercaron y participaron. Para nosotros, fue saber que estamos brindándole algo al barrio”. Ariel reflexiona: “Espero que la gente se vaya con la alegría de haber pasado un día bien en familia y con una pequeña semillita de concientización. Cada cosa que nosotros hacemos tiene su secuela y lo que hace cada uno desde su casa es importante, pero es más importante concientizar para después poder reclamar y exigir a los Estados, a los gobiernos y a las empresas, que realmente tomen esa conciencia y hagan otras cosas”.

Dana y Fiorella, mamás de niños de entre 4 y 8 años, reconocen: “Ellos son re conscientes, ven que alguien tira un papel y dicen que está mal. Hoy participaron de los talleres de máscaras y se van a casa habiendo descubierto ideas nuevas, con juguetes nuevos”.

Ya es casi de noche y la murga avanza de regreso a los micros mientras se reparten packs de botellas de agua entre los bailarines. A lo lejos, se escucha el aviso: “No tiren las botellas al suelo”.

Las acreedoras salieron a la calle

Tras dos años de pandemia, el colectivo de mujeres volvió a salir a la calle para exigir igualdad y el cese de la violencia de género. Acorde al contexto político, esta vez se sumaron las consignas contra la deuda externa. «La deuda es con nosotras. Que la paguen los que la fugaron».

Con carteles, banderas, canciones, bailes y la emoción a flor de piel, se reclamó por los 55 femicidios que hubo en lo que va del 2022 y por todas las que ya no están, por la separación de la Iglesia del Estado, porque se terminen de una vez los crímenes de odio, por la aparición con vida de Tehuel, por la absolución de Higui, por frenar las exigencias estéticas, por un Estado presente, por la igualdad de derechos; por que ser mujer no nos cueste la vida.

En familia, con amigas, solas y también agrupadas bajo los nombres de Ni una Menos, Actrices Argentinas, Transfeminismo antirracista, La Poderosa, Las Rojas, Fuba, Doulas, Futbol feminista, Las mariposas, La Cámpora, Migrantes, Frente Popular Darío Santillán, Nuevo Mas, Pan y Rosas, SiTraRePa, La Chilinga, RadFem, entre otros; la cuestión era marchar y poner el cuerpo.

“Si no estamos acá, nunca nadie se va a dar cuenta de lo que nos toca vivir. ¿Cuánto tiempo llevamos aguantando? ¡Hay que moverse! Estamos acostumbradas a bancar la violencia machista hace años, si no nos movemos no va a cambiar nada”, sostuvo Jordana Silva, quien se puso la remera de River y se juntó en la Plaza del Congreso con sus compañeras que militan el fútbol feminista. Específicamente reclaman para que el equipo femenino pueda jugar en el Monumental. Al lado de ellas, también se reunieron las chicas de San Lorenzo y Boca; podrán defender colores distintos adentro de la cancha, pero afuera las une la lucha por la igualdad de derechos.

A las 18, frente a una plaza llena y mientras puertas adentro del recinto se debatía el futuro de la deuda contraída con el FMI, comenzó la lectura del documento colectivo cuya propuesta principal fue que el endeudamiento lo paguen quienes fugaron capitales. A ello se sumó el pedido por la sanción de las leyes de humedales, de Acceso a la Tierra y de Soberanía Alimentaria, una modificación a la legislación que regula los alquileres, que se garantice la aplicación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del Embarazo en todo el país y que se haga efectiva la Educación Sexual Integral. Algunas de las firmantes del documento fueron Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el Colectivo Ni una Menos; la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis, CABA; la Unión de Trabajadorxs de la Tierra; y el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS); entre otros.

Para Ailén Tomke, integrante del conjunto Las Rojas, quien se acercó a marchar desde la Zona Oeste del conurbano bonerense, el reclamo más urgente es por el presupuesto para combatir todas las violencias hacia las mujeres y diversidades: “Que no haya refugios, que no haya educación sexual integral en todos los espacios educativos, hace que miles de mujeres estén hoy acá en las calles”. Sobre ella, el pasacalle firmado por La Poderosa sostenía: “Somos parte del PBI invisibilizado”.

En tanto, Agustina Cabaleiro, también reconocida en Instagram como @onlinemami_, con sus 27 años, es referente del Colectivo de Gordes Activistas. La organización proclama que “sin gordes no hay feminismo”. Y agrega: “El reclamo es por la despatologización de los cuerpos; ser gordas no es estar enfermas”. En cuanto a la movilización general, considera que el llamado más urgente es bajar la tasa de femicidios.

Por su parte, Isabella Del Vechio y Valentina Ruiz, ambas de 15 años, se acercaron a marchar por primera vez. “Estamos acá para reclamar por la abolición de la industria pornográfica”, dice Isabella. “Me metí en el Radfem (feministas radicales) y entendí que todo lo que había aprendido en mi vida estaba mal”, agrega Valentina. Las dos concuerdan en la importancia de asistir a la convocatoria.

Como todos los años, las protagonistas refuerzan su lucha con la exposición de carteles que visibilizan el miedo, la incomodidad y la injusticia que enfrentan día a día. “No es no”, “el Estado es responsable”, “Se va a caer”, “Nos venden, violan, matan y nosotras somos las nazis”, “Me cuidan mis amigas”, “Nadie me preguntó cómo se veía mi agresor”, “Hoy lucho para existir mañana”, “Protesto porque cuando me pasó sentí culpa”, son algunas de las leyendas. El cartel lo sostiene una, pero representa a miles; cuando la vivencia particular se repite en centenares de historias la cuestión abandona el plano individual para convertirse en colectivo.

Razones para marchar hay tantas -o más- como la cantidad de personas que pusieron el cuerpo en la calle. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: defender los derechos y la vida de las mujeres.

Como todos los años, desde aquel 2015, que marcó un antes y un después en la lucha feminista en Argentina, los 8M y en cada marcha convocada por los movimientos de mujeres y disidencias hay un eco que retumba en las paredes del Congreso: “Abajo el patriarcado, se va a caer; arriba el feminismo que va a vencer.”