«Es un compromiso rezarpado con la democracia»

Coprotagonista en «Argentina, 1985», Leyla Bechara traza un paralelo entre los jóvenes fiscales que acusaron a las juntas militares de la dictadura y el rol de su generación en la democracia actual.

Leyla Bechara, más conocida como “Becha”, tiene 26 años, es politóloga recibida en la UBA, streamer, creadora de contenido peronista, feminista, “progre” y, ahora, actriz en Argentina, 1985, la película dirigida por Santiago Mitre que llega a los cines el 29 de septiembre. El filme aborda el juicio a las Juntas Militares, momento histórico para nuestro país y ejemplo de justicia en el mundo.

Antes de Argentina, 1985, Leyla Bechara no había actuado ni en una película ni en una obra de teatro. Entre risas, dice que espera que sea la última. “Lo hice por la anécdota y porque es una historia muy importante. Lo primero que me cerró fue la historia, lo segundo, el director. Me gustan mucho las películas de Santiago Mitre. Yo decidí estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales por ver El estudiante, su película que habla sobre la militancia universitaria”.

¿Cuál fue tu rol en la película?

Formo parte del equipo de la fiscalía. La película está centrada en el rol de (Julio) Strassera que fue el fiscal del juicio a las juntas militares junto a (Luis Moreno) Moreno Ocampo. La historia cuenta cómo fue el armado de ese juicio. Strassera con Moreno Ocampo deciden ir a buscar a pibes que trabajaban en Tribunales y que no tenían carrera judicial porque eran los únicos que se iban a exponer a semejante juicio, no teniendo una carrera que perder, si salía mal. Arman ese equipo de fiscales, “los fiscalitos”, que son todos muy jóvenes. Algunos con ideas políticas, otros no, que solo lo hacían por las horas extra. Mi personaje se llama Isabel, es amiga de uno de los chicos de la fiscalía a quien él va a pedir ayuda porque no sabían por dónde arrancar a investigar.

¿Cómo llegaste a Argentina, 1985?

Nunca actúe en mi vida, nunca hice teatro en mi vida. Jamás. El año pasado, en marzo, el día de mi cumpleaños, la directora de casting me mandó un mensaje por Instagram. Me dijo: “Hay un proyecto para el que me parece que podría ir bien tu perfil”. No me contó nada y yo dije; “Bueno, sí, ya fue; por la anécdota”. Hice el casting grabado desde mi casa, malísimo. A las semanas me llamaron de vuelta para hacer el casting presencial. Estaba muy nerviosa, explicándole a las pibas que nunca había actuado en mi vida, que nunca había estado en un casting. Hasta que tuve la respuesta, Santiago Mitre me empezó a seguir en Instagram y pensé “quizás quedé en la película”. En un momento, flashié estudiar teatro, pero no tenía tiempo porque tenía otro trabajo. Le dije a mis jefes: “Che, voy a actuar en una película con Darín, necesito los días de rodaje”. Fueron muchos días al final, terminamos viajando a Salta, fue una gran experiencia. Todo se dio simplemente porque la directora de casting me seguía en Instagram, vio mis videos y le pareció que tenía una chispa, algo de eso.

Sin indicación del director ni nadie, todos nos pusimos a leer el Nunca Más.

¿Cómo fue la construcción del personaje?

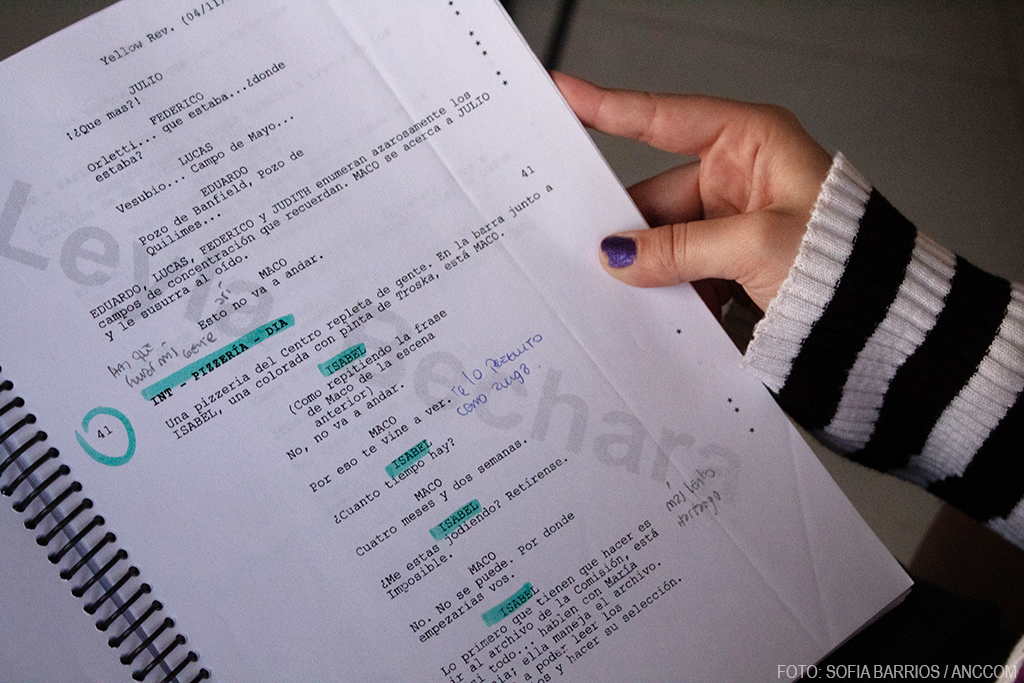

A nosotros nos mandaron el primer guion y, paralelamente, empezamos a tener ensayos para repasarlo entre todos y ahí conocí al resto del elenco. Todos más o menos de la misma edad y muy conscientes de la historia que estábamos a punto de contar. Automáticamente, sin indicaciones del director ni de nadie de la producción, nos pusimos a leer el Nunca más. En el juicio el Nunca más fue un puntapié para el armado, fue la base fundamental. Paralelamente, la producción nos organizó varios meets con los verdaderos ayudantes de la fiscalía que hay algunos que todavía siguen vivos y fue muy emocionante. Nos encontramos con gente que nos contó cómo fue vivir el juicio desde su juventud, tenían 20 o 25 años y eran muy poco conscientes de lo que estaban viviendo. Era todo voluntad, mucha ignorancia frente a lo que se enfrentaban, no entendían qué era lo que estaban haciendo y lo importante que era. Eso lo trasladamos al grupo de actores. Es un compromiso rezarpado con la democracia. Lo único que nos importa es que la van a ver otros pibes en las escuelas y van a conocer la historia.

Siendo politóloga, ¿cómo viste la reconstrucción que se hizo de los hechos?

La película es una ficción basada en hechos reales, pero hay muchas partes que son ficcionalizadas. Las partes del juicio son lo más fieles posible, los testimonios, sobre todo. Además, es algo que en la tele todo el mundo vio, las audiencias las pasaban por la radio y la gente las escuchaba. La reconstrucción no es de la historia con mayúsculas, creo que lo que hace la peli es invitarte a pararte en algún lado. Es una película que le habla a todo el mundo, no importa dónde estés parado políticamente y lo que creas particularmente de ese momento histórico. Te interpela. Creo que es una historia que cuenta lo que le estaba pasando a la sociedad en ese momento, las contradicciones, las convicciones de algunos, la complicidad, la cobardía de otros. Eso me parece que es bastante justo pensando en el momento terrible que estamos viviendo y, sobre todo, porque es una forma de contar cómo fue la recuperación de la democracia, que nos interpela a todos. Es una invitación a reflexionar lo costoso que fue reconstruirla y lo costoso que es defenderla.

A casi un mes del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, ¿te parece que una película que enfatiza en la importancia de la democracia, puede incidir en la opinión pública?

Es una película que está buenísima para los jóvenes, sobre todo. Hay personajes clave de la historia que son jóvenes y demuestran valentía todo el tiempo y es una valentía bastante ignorante en algún punto, no consciente. Yo creo que eso toca una fibra para quien está viendo la peli. Lo débil que estaba la democracia y la exacerbación de la violencia me parece que es una interpelación a pensar, a darle la vuelta a este momento histórico. Es una invitación permanente a decir: “Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”. Nadie va a cuidar más la democracia que nosotros. Esa es la democracia que estamos heredando. Si las Madres, las Abuelas y toda esa gente hizo que ese juicio existiera, hoy tenemos que defenderlo. Y defenderlo es hacernos parte del compromiso democrático que inició en 1983 y que bajo ningún punto de vista podemos volver a poner en crisis.

¿Cómo ves a tu generación en términos de politización?

Como hija de la democracia, nuestra generación está politizada, cree que podemos cambiar las cosas. Eso me parece que es valioso, el problema que tenemos es que quien está respondiendo a esa voluntad es la ultra derecha. Le está diciendo a los pibes que por ahí se va a resolver, que sean radicales en términos de la violencia, que sean antidemocráticos, que sean fascistas. Quizás ellos estén desarrollando una estrategia mucho más efectiva, por eso el peligro. Me parece que el problema está en el descreimiento de la democracia como forma de resolver esas diferencias de a dónde tiene que ir la patria El hecho de no creer en la democracia, en las instituciones, en las dirigencias es el problema mayor. En el 2001 la gente quería que se vayan todos y creo que hoy todo el mundo se siente capaz de hacer las cosas mejor en algún punto. Yo no sé si hoy hay indiferencia política, creo que hay una politización muy zarpada de todos de decir “me quiero comprometer con los asuntos públicos de la nación, quiero que la patria sea grande de nuevo”.