La agenda de los derechos humanos, hoy

El sábado se realizó VI Encuentro Federal de Derechos Humanos en el Espacio Memoria Ex Esma. Violencia institucional, identidad y lawfare fueron algunos de los 14 temas que se debatieron en las comisiones El cierre estuvo a cargo de Máximo Kirchner.

Se realizó el VI Encuentro de la Red Federal de Derechos Humanos, el sábado 29 de octubre en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExEsma). Allí se congregaron más de mil personas en 14 comisiones para discutir sobre problemáticas como la violencia institucional, la lucha por la identidad, la representación estudiantil, la salud mental, las diversidades, los juicios de lesa humanidad, la situación de las personas migrantes, la de los pueblos originarios; comunidades afroargentinas y afrodescendientes; la comunicación, el trabajo y los derechos humanos; los espacios de memoria, discapacidad, lawfare y discursos de odio.

En el edificio Cuatro Columnas, reconocido por el protagonismo que toma en fotografías a lo largo de la historia y que señala a este espacio como un lugar donde se violaron derechos humanos, se llevó adelante el plan de desaparición y tortura de al menos cinco mil personas y el robo de alrededor de quince bebés que fueron despojados de sus familias. Allí, trabajó la Comisión sobre Violencia Institucional que, desde temprano, congregó a familiares de chicos, chicas y personas trans violentados por las fuerzas policiales. Son familias marcadas por el gatillo fácil.

El panel estaba compuesto por Victoria Pincheira, madre de Melody Barrera, una chica trans asesinada en Guaymallén, localidad de la provincia de Mendoza, en agosto del 2020; Marito Vargas, sociólogo, militante y activista por los derechos LGBTQI+; Mariana Galvani, comunicóloga que estudia la problemática de la policía; y Mariano Przybyliski, director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, quien coordinó la comisión.

Los familiares presentes fueron protagonistas de la jornada. Allí pudieron contar qué sucedió con sus hijos e hijas, víctimas del gatillo fácil, y sus relatos estuvieron marcados por el dolor. La primera en tomar el micrófono fue Victoria Pincheira que, en medio de su desconsuelo, narró las consecuencias de haber perdido a su hija en manos del policía Darío Jesús Chaves Rubio.

Muchas de sus palabras interpelaron a los presentes, quienes la escucharon en silencio con lágrimas y un nudo en la garganta. “Tengo el corazón explotado. No hay institución que te enseñe a vivir con la muerte de un hijo”, expresó. Luego de contar que este caso es el primer travesticidio en Mendoza por el cual el asesino fue condenado por cinco causas, lo que llevó a que tenga que cumplir cadena perpetua. “Me lo mató un hijo de puta que odiaba a los homosexuales”.

La mañana transcurría y el micrófono pasaba de mano en mano. Todos y todas pasaron por situaciones similares. A lo largo y ancho del país la violencia institucional ha dejado una marca en estas familias que luchan día a día para conseguir justicia por sus hijos y por los hijos de otras personas que no se animan a denunciar por las amenazas que reciben periódicamente.

En diálogo con ANCCOM, la diputada nacional de la provincia de Buenos Aires e integrante del Frente de Todos, María Rosa Martínez, dijo que “escuchar a las familias es muy desgarrador, pero sobre todo da mucha energía porque sabemos lo que han padecido, lo que luchan y lo que se organizan para que se haga justicia. Fue muy fuerte. Conozco a algunas, pero es muy importante que estén participando en este encuentro nacional y trayendo la realidad de cada provincia para dar a conocer cómo la violencia institucional se reparte en todo el país. Es una gran deuda que tenemos de la democracia, la continuidad de la violencia, la imposibilidad de poner las cosas en claro”.

En sintonía, en la Casa por la Identidad que pertenece a Abuelas de Plaza de Mayo, se desarrollaron la mesa de Participación Estudiantil, Espacios de Memoria y la de Identidad.

En esta última, marcada por la emotividad, la decisión fue que las personas que se encontraban allí pudieran participar en grupos para luego subir al escenario del Auditorio Licha Zubaznabar de De la Cuadra, para contar cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron.

En relación con la identidad, en esta comisión participaron no solo hijos e hijas de desaparecidos de la última dictadura militar, sino también personas que fueron apropiadas al nacer en democracia, como también padres de niños y niñas que fueron robados luego del nacimiento. Se trató la diferencia entre adopción y apropiación, sobre los pactos de silencio y las verdades. Dentro de las conclusiones, un grupo habló sobre la diversidad de situaciones que los atraviesa. A partir de este taller, se propuso pensar a la búsqueda como algo colectivo que comenzó con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y que hoy replican las personas que, por un lado, buscan su identidad, y, por otro lado, ayudan a estas personas a reconstruir la historia sobre su origen biológico, más allá de no haber sido perjudicados directamente de este tipo de violación de derechos.

Esta mesa en particular, como tenía modalidad de taller, al finalizar las intervenciones en el escenario, realizó dos ejercicios más. El primero de ellos, invitó a las personas participantes a ubicarse en ronda y a dar un paso adelante para decir en voz alta qué dejan allí y qué se llevan. Entre las respuestas, en una ambivalencia entre la tristeza y la felicidad, destacaron que dejaban lo individual y se llevaban lo colectivo, o que dejaban el dolor y se llevaban amor.

En el segundo ejercicio, coordinado por María Gracia Iglesias, coordinadora del Programa Nacional de Identidad Biológica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (CONAD), animó a las personas participantes a unir brazos para luego realizar un abrazo caracol en la que cada uno de los integrantes llegaba al el centro y nadie quedaba alejado. El ejercicio funcionó como metáfora visible de que lo colectivo es más fuerte que lo individual.

María Gracia Iglesias explicó: “Estamos de fiesta porque pudimos escucharnos entre todos. Hablamos de la identidad en general e incluimos en la temática lo que es la problemática del tráfico de menores, que visibilizó la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Nos vamos con un montón de herramientas nuevas y de ideas nuevas para tratar de resolver este problema, pero sobre todo comprendiendo que la grupalidad es lo único que va a visibilizar y hacer grandes transformaciones para que no se repita la apropiación de menores en la Argentina”.

Mientras tanto, en el mismo edificio, en la Comisión de Participación Estudiantil, jóvenes universitarios y secundarios de diferentes puntos del país llevaron las problemáticas que atraviesan a diario. El micrófono quedó abierto a las intervenciones para poder escuchar a cada uno y cada una. Entre las demandas mencionadas estuvieron el acceso a la educación, la deserción escolar, el debate sobre el contenido de las materias, el acceso a la educación sexual integral, los discursos de odio y el ataque constante que sufre la militancia estudiantil cuando reclaman a gobiernos, como sucede en el caso de Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Aquí las risas y el nerviosismo de ser la primera vez que participaban en un panel de debate se llevaron el protagonismo, como también los aplausos de quienes escuchaban, pues todos y todas estaban allí por lo mismo: visibilizar a los y las jóvenes como interventores de la sociedad en pasado, el presente y el futuro.

Lucía Pilar Figueroa Sánchez, que participa del programa Pasá la Posta, conversó con ANCCOM y destacó la participación estudiantil: “La verdad superó nuestras expectativas porque pensamos que íbamos a ser pocos, pero eso habla del compromiso por parte de las organizaciones estudiantiles y territoriales para tomarse estas instancias de encuentro e intercambio federal”. Y añadió que “se trabajó en cómo construir herramientas organizativas vinculadas a los derechos humanos para que se genere mejores garantías de derechos de los propios estudiantes, en un contexto donde la criminalización del claustro estudiantil se viene viendo, sobre todo en CABA y en un montón de lugares del país”.

El objetivo de las comisiones, en general, fue dar a conocer las problemáticas que atraviesan los diferentes campos de la sociedad, en particular la salud, la cultura, la política y la educación y plasmar estas demandas en una futura línea de trabajo de cara a las elecciones del 2023.

Una vez finalizadas las comisiones, en la puerta de la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza (Madres – Línea Fundadora) esperaban para dar inicio al panel de Lawfare y Discursos de Odio, el diputado nacional Hugo Yasky; el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou; el integrante de la Secretaría de Justicia, Agustín Mena; el ex miembro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y abogado penalista, Eugenio Zaffaroni; y la abogada, Graciana Peñafort. La primera oradora fue Peñafort quien hizo hincapié en el lawfare y los discursos de odio, temática que rodeó cada una de las comisiones del Encuentro: “El lawfare goza de buena salud. Está sano e intacto porque sus miembros no han sido tocados, lo que significa que el estado de derecho está en peligro. No hay lawfare sin los medios de comunicación porque son ellos los que instalan el sentido de la culpabilidad. En nuestro país, nadie es culpable hasta una sentencia firme. El lawfare tergiversa el concepto y define como culpable a gente que ni siquiera ha sido juzgada”.

Es a través de los medios de comunicación que se da la “proliferación de discursos de odio. Los necesita para instalar la culpabilidad incluso antes de que esta sea dictada”, sentenció. Y ejemplificó que estos ataques son constantes contra los sindicatos y ciertas figuras políticas, en particular, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El siguiente orador fue Hugo Yasky que, en sintonía con la abogada, resaltó que “en nuestro país hay una justicia alineada detrás de los intereses de la clase dominante. Antes de hablar de lawfare, el peronismo fue proscripto y fue validado por jueces. El aparato de justicia construyó una legalidad y una democracia donde el principal movimiento popular y su líder estaban proscritos. Esa violencia de la clase dominante contra el movimiento popular es una constante en nuestra historia”. Y sentenció: “El juicio a la compañera Cristina Fernández de Kirchner es el intento de proscribir, el intento de desarticular al movimiento popular y de convalidar ese remedio cínico de democracia para establecer el juego democrático con los límites que les imponen los sectores dominantes”.

Amado Boudou, quien fue uno de los blancos para el ataque constante del lawfare, indicó que “han encontrado otros medios para continuar con la opresión y llevar adelante la cancelación de dirigentes políticos, sindicales y de las organizaciones del pueblo. Ese mecanismo tiene nombre en inglés, es el lawfare. Tenemos que dejar de lado cualquier eufemismo e interpretar que hay ejecutores del lawfare, que son el sistema judicial y el sistema mediático, pero también quienes impulsan estas políticas porque se benefician con ellas”.

El integrante de la Secretaría de Justicia, Agustín Mena, completó lo dicho por Boudou: “Como no bastaba con la estigmatización y la persecución para pretender quitar de la conducción de nuestro país a Cristina Fernández, intentaron eliminarla físicamente. No nos tienen que quedar cortas las palabras cuando decimos que tenemos que luchar y resistir esta embestida porque lo que buscan es que, si no te pueden perseguir y neutralizar, como hicieron con Cristina, buscan directamente la eliminación para que no puedan volver a nuestra región modelos económicos y políticos como teníamos en nuestros espacios en Latinoamérica”.

Raúl Zaffaroni cerró el panel con conceptos, e historizó sobre el sistema judicial, sin dejar de perder el hilo del debate: “El Plan Cóndor judicial, llamado lawfare, es una campaña de derecho en el sentido punitivo. En realidad, es una asociación ilícita entre algunos jueces, algunos ministerios públicos, políticos, medios de comunicación y formadores de opinión. Es una parte de una guerra colonial. La persecución política a líderes populares tiene dos puntas: persigo al enemigo, pero garantizo, al mismo tiempo, la impunidad del enemigo. Esto legitima muchísimas cosas, no solo en contra de líderes políticos”.

La jornada contó con un cierre multitudinario en el que se reunieron todas las personas que durante todo el día se reunieron en la ex Esma a discutir estrategias para defender los derechos vulnerados. Allí participaron Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes; Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Horacio Pietragalla Conti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación; y Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

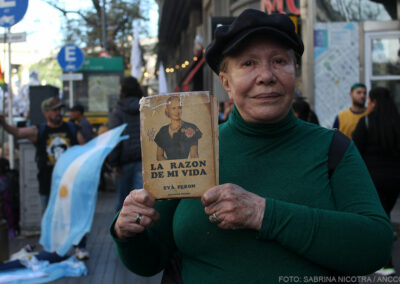

Lita Boitano y Tati Almeida agradecieron la presencia y participación de más de mil personas en este VI Encuentro, recordaron a Néstor Kirchner y enfatizaron en el pase generacional de la lucha. Sin embargo, Taty aclaró que “las ‘locas’ seguimos de pie”. Añadió que “hay que tener memoria, esa que tanto tratan de hacer desaparecer. La memoria es una pata de nuestra lucha. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Nosotras no sembramos odio, sembramos amor. Y el amor va a triunfar porque no nos han vencido”.

Por su parte Mayra Mendoza remarcó que las Madres y Abuelas “son nuestro faro para nuestra vida, militancia y accionar diario. Le debemos a esa historia de lucha que tanto tienen para contar, y nosotros y nosotras en nuestro trabajo diario, en la responsabilidad o del lugar que nos toque tenemos que seguir reivindicando la causa por la que hoy no están físicamente -pero sí su fuerza en los compañeros y en los corazones- los 30.000 compañeros desaparecidos”.

En la misma línea, Horacio Pietragalla sostuvo que “Los 30.000 fueron los primeros que sufrieron las primeras estigmatizaciones, y después las Madres y Abuelas. Siempre recuerdo, que nos contaba Taty, que había gente que se acercaba, mientras hacían la ronda, y las insultaba. Ellas eran madres con un amor terrible, que se movieron por esa fuerza, que sólo puede una madre y que nos enseñan día a día que la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

El último en hablar fue Máximo Kirchner, que luego de ser crítico al contexto actual, y describir la situación económica argentina heredada del gobierno de Mauricio Macri, denunciar la persecución hacía trabajadores y sindicalistas, culminó su intervención en torno a los discursos que suelen escucharse en boca de figuras políticas de la oposición que tienden a ser más radicalizados. El presidente del PJ bonaerense expresó: “Esta derecha violenta, que estigmatiza todo aquello que puede, que siente que no le es dócil, que siente que no le obedece, se muestra siempre dispuesta a ir corriendo los márgenes de los acuerdos democráticos en los que los argentinos y argentinas hemos decidido vivir y hemos construido a partir del regreso de la democracia allá, por el año 1983”.