Jul 1, 2020 | Novedades, Trabajo

La intervención estatal de Vicentin podría favorecer a pequeños y medianos productores agropecuarios. Desde que el gobierno nacional manifestó la voluntad de expropiar la empresa, que en diciembre de 2019 anunció la imposibilidad de pagarle a sus acreedores, referentes de estos sectores y organizaciones sociales destacaron la importancia de que el gigante cerealero pase a depender de la gestión pública.

Diego Montón, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Mendoza manifestó a ANCCOM: “En primer lugar, que el Estado intervenga y controle Vicentin –que representa el 9 por ciento de las exportaciones agroindustriales- en el momento actual donde está en quiebra y con tantas deudas con acreedores y productores, es la garantía de que los pequeños y medianos que le hayan vendido sus granos van a recibir su paga”. En total, la deuda de la empresa asciende a 1.350 millones de dólares. Los productores de granos representan el 71,8 por ciento de los acreedores. El resto de la deuda es con el sector financiero, que incluye una deuda con el Banco Nación de 18.182 millones de pesos, otorgada durante la presidencia de Mauricio Macri.

Sergio Dumrauf, coordinador del Programa de Agricultura Familiar de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e integrante del Foro Agrario por un Programa Soberano y Popular, señaló dos dimensiones de análisis que hay que contemplar a la hora de pensar en los efectos la acción estatal. En primer lugar, el mercado externo, donde podría allanar un camino de soberanía económica. “Hoy la exportación de granos y derivados es un verdadero descontrol en el sentido de que hay un mercado oligopólico de exportadoras. No son más de diez, y muchas son trasnacionales como Drayfus, Bunge y Born. En varios casos subfacturan, entonces pagan muchas menos retenciones y esos dólares, de alguna manera, se fugan del país o evaden directamente a través de triangulaciones y la Argentina se queda sin divisas”, explicó.

En este sentido, para el docente de la UNLP, la posibilidad de que Vicentin se transforme en una empresa pública con participación de cooperativas y trabajadores “va a permitir que sea una mucho más transparente, capaz de mostrar las cuentas, cuáles son las retenciones y las divisas que llegan al país, qué facturación tienen y a su vez eso posibilitaría regular al resto”. Esto facilitaría además “que chacareros de toda la zona de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires que hacen cultivos extensivos -soja, maíz y trigo- puedan recibir mejores precios y condiciones de pago”.

Montón también se detuvo en ese aspecto: “Una situación que se da en toda la cadena del sistema agroalimentario es que, en general, la mayor apropiación de recursos está en los eslabones exportadores. Si el Estado controla Vicentin va a poder tener más información sobre cómo son esas maniobras de especulación y apropiación de recursos de las cadenas, e incluso se van a poder plantear dinámicas de redistribución de ese excedente que hoy se concentra en pocas manos”. Y añadió: “Además, el hecho de que el Estado pueda ser una empresa testigo en cuanto al mercado externo va a permitir fijar políticas que avancen hacia el precio justo de la renta para los productores con valor agregado y el control de las divisas en función del desarrollo, lo que en un plan agropecuario estratégico puede sintetizarse en inversiones en infraestructura y desarrollo que tengan que ver con el bien común rural”. Asimismo, enfatizó en que podrían impedirse los abusos que se dan hoy “en varios sectores donde la agroindustria impone precios que son muchas veces leoninos en términos de lo que significa producir”.

La otra variable a considerar para analizar los posibles efectos de una administración pública de la empresa santafesina es el mercado interno. Así lo explicó Dumrauf: “Se presentaría la posibilidad de generar circuitos de producción, transformación y consumo virtuosos que generen tramas de valor donde los productores y consumidores tengan mejores precios. O sea, una lógica de desarrollo, no de mercancía, sino de generación de trabajo”.

“Hoy la exportación de granos y derivados es un descontrol. Hay subfacturación, triangulaciones, evasión», dice Dumrauf.

Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y trabajadora de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social afirmó, en la misma línea, que una compañía de esta magnitud puede incidir en la matriz productiva. “Hablar de soberanía alimentaria no es solamente tener una empresa que esté interviniendo en esa área porque el concepto implica también la posesión de las tierras para quienes producen, pero sí se puede empezar a recorrer un camino distinto, de participación de la agricultura familiar y campesina de las cooperativas, de potenciar y desarrollar la producción popular. Esto también quiere decir planificar el tipo de alimentos que se producen, traccionar la producción de la agroecología, de los pequeños y medianos y colaborar en el desarrollo de una producción distinta, más sana y saludable”. En este sentido Verde agregó: “Podría ser una política de Estado orientada a generar precios justos y a garantizar la accesibilidad de los alimentos. Por lo tanto, el derecho a la alimentación. Se trataría de una empresa capaz de regular a nivel nacional desde la incidencia, no desde la imposición, sino desde la acción en la compra al pequeño productor, para también generar trabajo y regular los precios de los alimentos”.

Los tres especialistas coincidieron en que el rol de las cooperativas y trabajadores es clave en todo el proceso. Para Dumrauf, tanto el proyecto original del oficialismo, como el presentado por el gobernador santafesino Omar Perotti que aboga a un diálogo con los concursantes y a un rescate de la empresa sin expropiación, podrían ser fructíferos. “En la medida en que haya una empresa pública con mayoría del Estado, la provincia de Santa Fe y participación de las cooperativas y las organizaciones de la agricultura familiar”, aclaró.

La causa

Actualmente, el futuro de la cerealera depende del juez en lo Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo. El 19 de junio frenó la intervención, repuso al frente de la administración a los dueños de la empresa y convirtió al interventor designado por Ejecutivo en un veedor. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitaron que se reconsiderara el fallo. Por su parte, el Banco Nación evaluó pedir la recusación del magistrado al corroborarse que trabajó durante 18 años en el Banco Nación de Reconquista y que como asesor letrado dictaminó a favor de tres de los créditos ahora defaulteados.

«Vicentin podría ser una política de Estado que logre precios justos y a garantice el acceso a los alimentos» dice Verde.

Verde destacó el papel estratégico de gestionar esta compañía en este contexto. “Venimos de una Argentina con 15 millones de personas pobres en diciembre, donde la mayoría son mujeres, de un gobierno previo que nos dejó en una situación muy compleja”, repuso. Además, analizó el mapa de actores sociales y políticos en tensión: “La reacción de los grupos concentrados de poder y económico, con el apoyo de los poderes de comunicación, es esperable, tiene que ver con el planteo que hace el gobierno, que va delineando el perfil de su gestión. Se propuso un impuesto a la riqueza y la expropiación de una de las empresas más grandes por una estafa que se está por investigar, con un montón de otros condimentos como la fuga de capitales. No es solo la noticia de Vicentín, sino en el marco de lo que viene proponiendo el gobierno, lo que se hizo y a quiénes representan este tipo de políticas”.

Para Verde la pandemia va a cambiar el mundo: “la manera de ordenar las cosas, de pensar las políticas públicas. Por lo menos ha dejado en evidencia las grandes diferencias que hay en la sociedad. Esta crisis nos deja la oportunidad de poder plantear otro rumbo, de pensar qué sociedad queremos, cuáles son las maneras que queremos de producir, qué relaciones económicas deseamos. Quedó en evidencia que los Estados fuertes son necesarios, como así también la investigación, la salud pública, la solidaridad”. Y concluyó: “Somos seres sociales, no individuales donde cada uno se salva por sí mismo. Eso en algún punto da cuenta de lo que los poderes concentrados venían haciendo y da lugar a plantear las cosas de otra forma. Necesitamos Estados fuertes interviniendo en salud, en la alimentación, y en nuestro caso, además, en la generación de trabajo”.

Jun 26, 2020 | Comunidad, Novedades

Colonia Agroecológica de la UTT en Jáuregui.

Desde que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención a Vicentin, quedó instalado el debate sobre la “soberanía alimentaria”, un tema hasta entonces empujado por organizaciones sociales y campesinas y del que poco y nada se hablaba en los medios. Enfrente, está el modelo agroindustrial hegemónico, para el cual los alimentos y los recursos naturales deben ser manejados por el mercado, sin la injerencia del Estado como garante de la producción, la distribución, la calidad y los derechos de agricultores y consumidores.

El concepto de “soberanía alimentaria” fue acuñado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en Roma en 1996, por impulso del movimiento internacional Vía Campesina, que agrupa a organizaciones de todo el mundo, incluida la Argentina, y uno de cuyos principios fundacionales es la lucha por “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

Marcos Filardi, abogado e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (RedASA), afirma que la soberanía alimentaria “no es una construcción que ha nacido de los gobiernos o de los organismos internacionales sino del campesinado organizado del mundo que en 1996 dijo: ‘Nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria sino de soberanía alimentaria entendida como el derecho de los pueblos a definir libremente sus políticas, sus prácticas y sus estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos”.

Se trata de una lógica contrapuesta al modelo dominante que entiende a la tierra, las semillas, el agua y los alimentos como meras mercancías y no como derechos fundamentales. Hablar de soberanía alimentaria también es hablar de la agroecología como modo de producción, en armonía con la naturaleza, y de la creación local de alimentos y su distribución sin intermediarios. Mientras el capitalismo agroindustrial busca exportar más y más para hacer crecer el negocio, para ella el objetivo es satisfacer las necesidades alimenticias de la población.

Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.

Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.

No sólo los alimentos están a merced de la oferta y la demanda, sino además los recursos necesarios para su producción, entre ellos el agua, la tierra y las semillas que desde el punto de vista de la soberanía alimentaria deberían ser bienes naturales comunes. “La tierra tiene que estar al servicio de quien la trabaja y la cuida. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad que, en consecuencia, no pueden ser objeto de derechos de autor o de patentes que impidan el acceso a ellas, en tanto son la base de la reproducción de la vida misma. El agua es un bien humano fundamental, no solamente como alimento en estado líquido esencial para el sostenimiento de todas de todas las formas de vida, sino también como insumo fundamental para la producción alimentaria, la higiene y el saneamiento”, explica Filardi.

Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y Brasil, subraya Filardi, “prácticamente el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz lo es y el 100% del algodón también. Entre 1996 y hoy se ha incrementado el uso de los agrotóxicos en un 1400% porque esa soja, ese algodón y ese maíz han sido diseñados para tolerar su aplicación y ocupan el 80% de la superficie cultivada”.

O sea que el maíz, la soja y el algodón en Argentina son modificados a través de la introducción de uno o varios genes de otras especies para mejorar la tolerancia a herbicidas y para que los cultivos puedan resistir las plagas. La soberanía alimentaria plantea como necesaria la eliminación de estos agroquímicos por sus efectos negativos en la salud y en el medio ambiente.

“Laboratorio a cielo abierto”

“Laboratorio a cielo abierto”

Diego Domínguez, profesor de la UBA, investigador del Instituto Gino Germani y especialista en sociología del campesinado y desarrollo rural, sostiene que el modelo de agricultura industrial en el país “terminó copiando los estándares norteamericanos basado en el modelo biotecnológico, el uso intensivo de agroquímicos y de maquinaria pesada”. Domínguez critica los modos de producción agrícola dominantes por ir contra la vida y la sostenibilidad medioambiental. “Se ha denunciado que Argentina es un laboratorio a cielo abierto porque la fumigación sobre las poblaciones locales está generando realmente un drama a nivel de salud pública y también que la demanda de nuevas tierras requiere de desmontes, lo que provoca una destrucción del bosque nativo y la erosión de los suelos, es decir, empobrecimiento y destrucción de ecosistemas”.

El modelo agroindustrial incita la producción sistemática de ciertos alimentos exclusivamente en determinadas regiones, lo que a su vez genera el desplazamiento de los alimentos de un lugar a otro para su distribución a través de camiones, que impactan en la contaminación del medio ambiente y significan un sobrecosto para el consumidor final. Filardi sostiene que “la soberanía alimentaria, en cambio, aboga por la localización de los sistemas alimentarios: todo lo que pueda ser producido localmente, hay que hacer el esfuerzo de que se produzca localmente, para tener menores costos, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr el acceso a alimentos cosechados de manera fresca. Ante la intermediación altamente concentrada en la que ganan los súper e hipermercados, hay que acercar al productor directamente con el comensal”.

Según Domínguez, otro aspecto problemático es la conflictividad provocada por la presión del agronegocio en las zonas donde hay presencia de campesinos rurales indígenas y pequeños productores: “Este agro marcado por el neoliberalismo y por los flujos del capital financiero a nivel global, tiene una voracidad en la incorporación de recursos y tierras que colisiona con las estrategias locales de producción y vida, lo que trae como consecuencia una disputa territorial”.

La soberanía alimentaria se presenta como una propuesta democratizadora sobre los alimentos, para que la sociedad pueda tomar decisiones acerca de la producción, distribución y consumo sin la intervención del mercado. “Este paradigma alternativo plantea el derecho de los pueblos a definir su sistema alimentario –destaca Domínguez–. El derecho de los pueblos a discutir, conversar consensuar y resolver cómo se producen los alimentos, con qué tecnologías, para qué y a dónde van a ir”.

El Estado debería actuar como garante para el logro de estas transformaciones. Domínguez opina que el Estado argentino, en particular, ha hecho caso omiso a la discusión estructural: “El gran problema es que ha estado ausente, salvo por algunos programas que, por la militancia de sus técnicos y las convicciones de sus funcionarios, a veces consigue apoyar y, de alguna manera, colaborar con las exigencias de los movimientos sociales. Pero como política pública de mediano y largo plazo, no se registran estas experiencias”.

¿Y Vicentin?

La intervención del holding Vicentin y su posible expropiación pusieron en agenda la idea de soberanía alimentaria. Para Filardi, el anuncio del Presidente es esperanzador porque el Estado podría jugar un rol como actor estratégico en un sector concentrado en tan solo 10 empresas que abarcan el 93% de las exportaciones de commodities, aunque advierte: “Si el Estado, a partir de esta empresa, sigue comprando soja transgénica, resistente a agrotóxicos para molerla y fabricar aceite de soja, agrocombustibles, que es una energía del hambre porque se están destinando tierras o cultivos que bien podrían estar abocados a alimentar seres humanos, eso no tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria. Si además se obtienen los subproductos de la soja como lecitina y glicerina, y eventualmente aceite de soja y todo eso va a la exportación, tampoco tiene que ver con la soberanía alimentaria”.

Y añade: “Ahora, si a partir del control de Vicentin como empresa pública se pretende dinamizar a la agricultura familiar campesina indígena y a las cooperativas, abastecer el mercado interno, de alimentos sanos, seguros y soberanos, a precios accesibles y populares, si se vale de toda esa infraestructura logística de puertos y de puntos de venta que tiene la empresa, podría estar al servicio de la soberanía alimentaria”.

Domínguez cree que la posibilidad de expropiación se está desdibujando debido al “núcleo de poder que subsiste en torno a los sistemas alimentarios y los recursos naturales” y que, si bien no representaba un cambio paradigmático, sí parecía “un paso que podría llegar a abrir otros debates”.

“Esto sirve de indicador y síntoma de lo poco dispuestas que están las élites a permitir cambios paradigmáticos en torno a las cuestiones nodales, a las grandes definiciones de hacia dónde va la humanidad. Si no se democratiza el sistema alimentario, posiblemente los colapsos anunciados sobrevendrán y las poblaciones, sobre todo las urbanas y de menores recursos, quedarán a merced del hambre y la desigualdad. Si el Estado no interviene y no puede disciplinar al capitalismo, difícilmente se pueda llegar a enfrentar escenarios como los que se vienen”, concluye Domínguez.

Marcha contra expropiación de Vicentin en Bahía Blanca.

Mar 24, 2020 | DDHH, Entrevistas

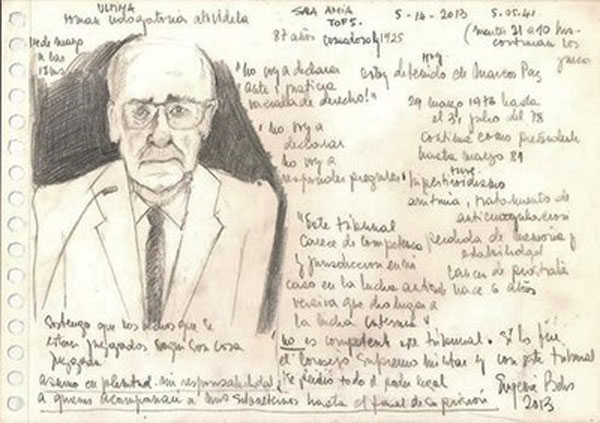

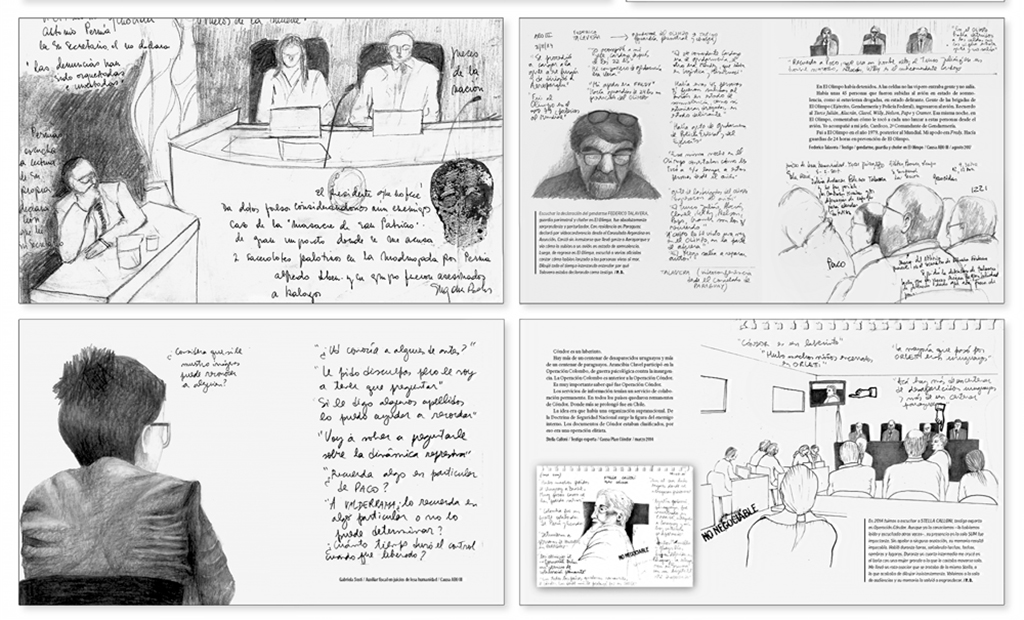

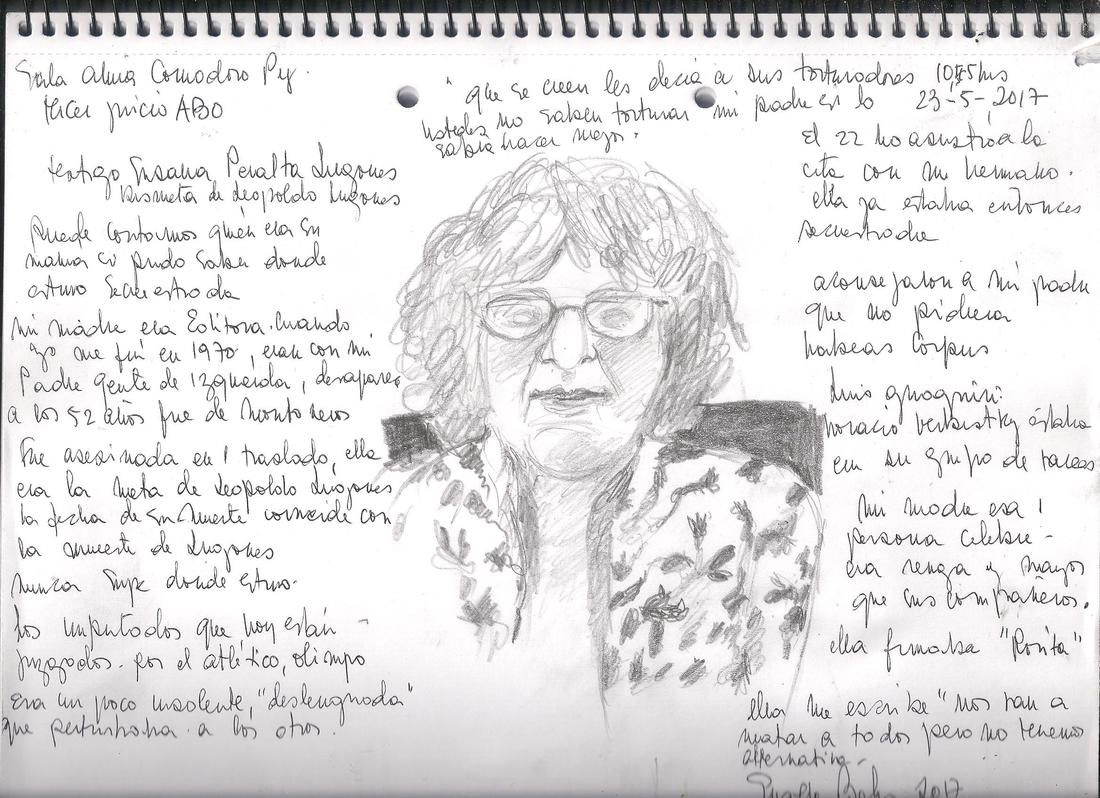

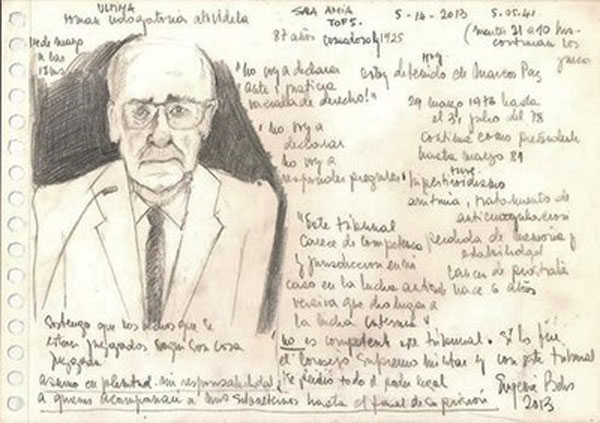

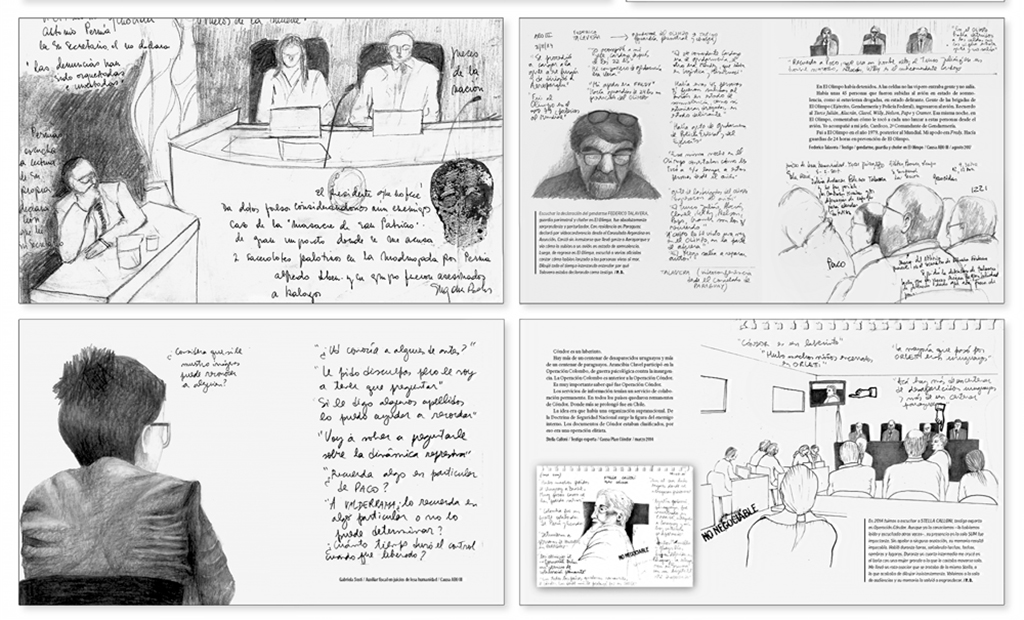

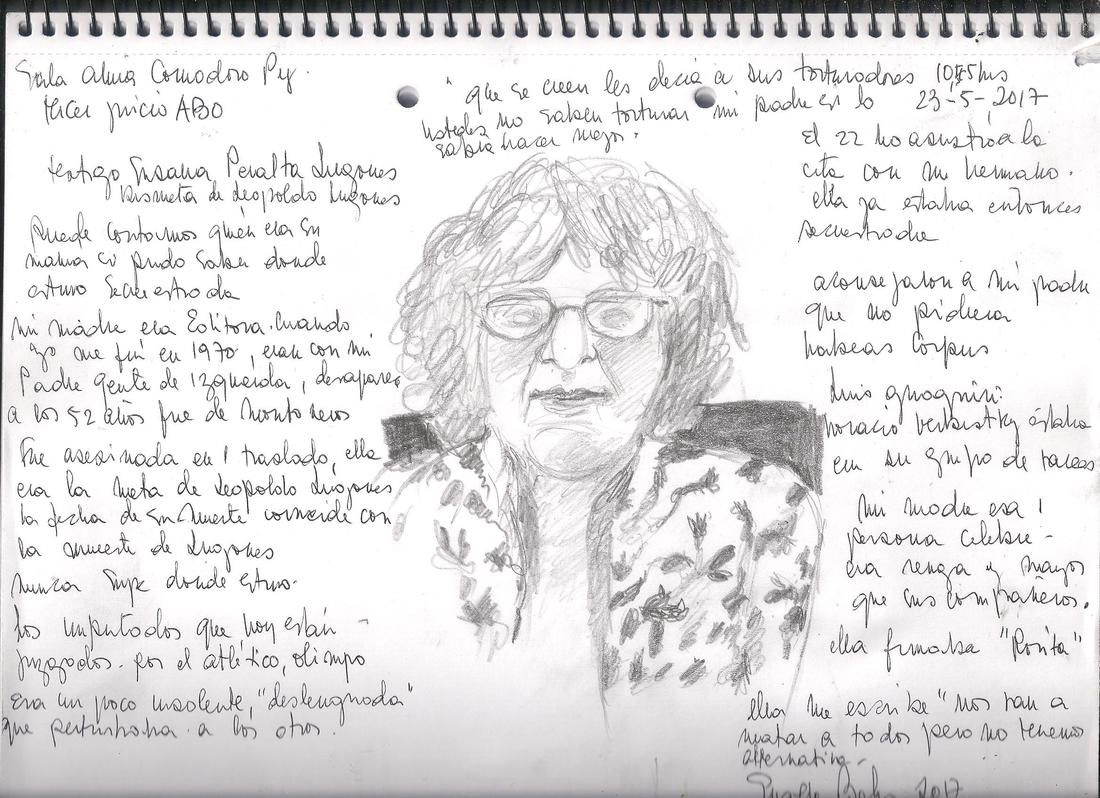

Eugenia Bekeris y María Paula Doberti son artistas visuales militantes. Cabría preguntarse qué artista no lo es, pero en su caso la labor artística al servicio de una causa ha sido tan sostenida y significativa que han creado una obra que se volvió un documento histórico vivo del ejercicio de hacer memoria. Desde hace diez años, ambas asisten a las audiencias públicas donde se juzgan los delitos de lesa humanidad, se sientan como oyentes y con sus manos, lápiz negro y un bloc de notas tamaño A4 dejan testimonio de los rostros y las palabras, diálogos, escenas y recuerdos que acontecen allí, a partir de las declaraciones de víctimas sobrevivientes, testigos y perpetradores del horror cometido durante la última dictadura militar argentina.

Eugenia Bekeris y María Paula Doberti son artistas visuales militantes. Cabría preguntarse qué artista no lo es, pero en su caso la labor artística al servicio de una causa ha sido tan sostenida y significativa que han creado una obra que se volvió un documento histórico vivo del ejercicio de hacer memoria. Desde hace diez años, ambas asisten a las audiencias públicas donde se juzgan los delitos de lesa humanidad, se sientan como oyentes y con sus manos, lápiz negro y un bloc de notas tamaño A4 dejan testimonio de los rostros y las palabras, diálogos, escenas y recuerdos que acontecen allí, a partir de las declaraciones de víctimas sobrevivientes, testigos y perpetradores del horror cometido durante la última dictadura militar argentina.

El fruto de esas horas y trazos militantes hoy puede palparse como un conjunto: 100 de esas piezas artísticas -en el sentido amplio del arte, en su dimensión política y creativa- fueron seleccionadas y forman parte de Dibujos Urgentes. Testimoniar en juicios de lesa humanidad, libro-archivo publicado por Mónadanomada ediciones que sus creadoras presentaron el miércoles 11 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación. El origen de sus prácticas, hace una década, fue la iniciativa que H.I.J.O.S. y la Universidad Nacional de las Artes (entonces IUNA) lanzaron con la idea de contrarrestar la decisión de la Corte Suprema de prohibir los registros fotográficos y fílmicos en los juicios, tras la desaparición de Jorge Julio López.

“No tiene nada que ver el dibujo de un retrato tradicional con uno de nuestros dibujos de las audiencias -dice Doberti, aún cuando el ojo lego percibe rostros y cuerpos en esas imágenes-. Lo que hacemos es dibujar durante toda la declaración del testimonio, sin metaforizar, sólo lo que vemos. Son dibujos textuales, porque solemos agregar fragmentos de las declaraciones. Es muy distinto, porque uno observa muchas horas a una persona, va corrigiendo el dibujo, tratando de encontrarle la expresión, y en ese detenimiento se convierte en algo diferente. Además, lo hacemos a través de una pantalla, a su vez mediatizada por el vidrio de la sala de la audiencia, y en el contexto de una declaración bastante dolorosa. Lo que hacemos es la visualización de un testimonio”.

Presentación del libro en el Centro Cultural de la Cooperación.

Este trabajo nació de la prohibición de fotografiar y filmar los juicios. ¿Qué diferencia creen que hay entre un dibujo y una fotografía o un video para registrar lo que se vive allí?

María Paula Doberti: El dibujo tiene algo que acerca más al espectador. No sé por qué motivo, pero algo lo hace más cercano. Hacerlo con la mano, sin la mediación que tiene una foto o un video, quizás. O el estar hechos de manera rápida, a lápiz negro, con el agujerito de bloc en el papel… Tal vez eso acerca a quien los mira, como algo que formó parte de su propia historia, porque todos dibujamos en algún momento de la vida.

¿De dónde nace esta idea de lo “urgente”?

MPD: Fuimos armando la idea de qué es un “dibujo urgente” mientras los íbamos dibujando.

Eugenia Bekeris: Lo urgente fue emergente de la práctica. Empezamos a notar la urgencia del dibujo en un ámbito judicial de quienes habían logrado sobrevivir. Era un ámbito delicado y allí la urgencia era una cualidad fundamental para atrapar y registrar estos juicios como hechos únicos.

¿Cómo empezaron a organizarse para hacer los dibujos?

EB: Nosotras no nos conocíamos. Al principio, cada una empezó a dibujar sola. Y sucedió que, estando en ese ámbito, en estos escenarios del horror, hacerlo en compañía de una colega era fundamental y necesario.

MPD: Juntas fuimos decidiendo qué hacer y qué no. Por empezar, resolvimos que los dibujos no se tocan. Si un dibujo queda por la mitad, porque una persona declaró poco y no lo terminamos, así queda. No los completamos porque los consideramos un testimonio. La relación con las palabras también la descubrimos en la práctica: al principio, sólo dibujábamos por la necesidad de que esas palabras no se evaporaran, de no perder esos fragmentos de testimonios que atravesaban alma o daban escalofríos. Nos dimos cuenta de que, a veces, anotábamos lo mismo.

¿Fue difícil dibujar a los genocidas?

MPD: Sí, me costó. No sé si dibujarlos, me costó verlos. La primera vez que vimos a Videla, dije “guau, ese es Videla, ese viejecito anciano que casi no puede caminar”. Nos han preguntado si dibujamos igual a un genocida y a un sobreviviente, y la verdad es que sí: el dibujo es igual. Y eso lo hace más perverso: saber que es una persona como cualquiera. No tiene cara de genocida, tiene cara de persona común como la que te cruzás en la calle. Cuando se pone a hablar, se transforma en Videla. Ahí saca todo su demonio interno. Me pasó con Julio Poch, el aviador de los vuelos de la muerte. Realizó una declaración muy larga, como de cuatro horas. Al principio, estaba muy coacheado por sus abogados, usaba un vocabulario súper cuidado, y además estaba muy bien vestido, un tipo grande, pintón, te diría. Y en un momento, me dio miedo y se lo dije a Eugenia. ‘Este tipo me está dando miedo’, le dije. Y ella me dijo: ‘Te está seduciendo, por eso te da miedo’. Recuerdo también otra vez, ante un apropiador, en una sala muy pequeña. Yo estaba dibujándolo desde atrás, el rostro a tres cuartos, y se ve que él sintió mi mirada. Se dio vuelta y me miró fijamente a los ojos. Como si me dijera: “¿Qué estás haciendo?”. Me sostuvo la mirada y no pude seguir el dibujo, me atemorizó. Ese tipo, es capaz de hacer todo aquello por lo que hoy lo están juzgando, sólo mirándome me heló la sangre.

***

***

Las escenas macabras y los dolores inconmensurables son parte de eso inaprensible que atraviesa sus dibujos, y que antes las atravesó a ellas. Son recuerdos que ahora les pertenecen y que su memoria invoca casi irracionalmente, a su puro antojo. Doberti trae la figura de Stella Calloni, testigo especialista en el juicio por el Plan Cóndor, cuando se le pregunta por el número de dibujos que acumularon en estos diez años. Y consultada por cuál fue la última audiencia que dibujaron, Bekeris detalla su último registro del dictador Jorge Rafael Videla, ese que guardó entre sus papeles hace siete años. Sus recuerdos, testimonios de virtual presencia ante aquel terror, también funcionan según la lógica de lo urgente: lo que conmueve, lo que dejó huella en su alma, es lo que sale a la superficie.

“Recuerdo muy bien la audiencia de Stella Calloni -la evoca Doberti-. Ella era una persona grande, pero cuando declaraba no tenía ni un ayuda-memoria. Tenía una memoria impresionante y hablaba sin parar, con mucha precisión. Me acuerdo que, durante el cuarto intermedio, me la crucé en el baño: era una anciana a la que ayudaban a caminar. Me impactó que fuera la misma persona. Y cuando se reanudó la audiencia, volvió a ser gigante y todopoderosa”.

Bekeris es la última persona que capturó una imagen pública del genocida que encabezó la junta militar que se alzó con el poder luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Aunque no había nadie en el sector asignado al público, estaban presentes miembros de la querella, el abogado del dictador y los jueces: sin embargo, en la memoria de Eugenia, el recuerdo es de él a solas frente a ella.

“Me acuerdo que entró al recinto vacío sostenido a cada lado por un hombre, arrastrándose -relata-. Se sentó a dar su alegato y parecía que no iba a poder hablar, tenía la boca pastosa. Tuvieron que acercarle un vaso de agua. Me provocó vértigo ver a ese anciano moribundo, con la nariz dilatada, los párpados caídos, los ojos vidriosos, balbuceando. Era un despojo. Le mandé un mensaje a María Paula: “Videla se va a morir”. Cuando por fin pudo hablar, repitió que no le daba a ese juicio ningún valor legal, que seguía acompañando a sus camaradas hasta el final. Junto al dibujo, tengo escrito lo que dijo: hablaba despacio, como si me lo estuviese dictando a mí. Yo dibujaba en mi cuaderno pequeño, con lápiz y goma, ese final: ese genocida tan temido y cruel estaba reducido frente a mí, sentadito ahí, muriendo. Como si fuera una venganza sutil, alejado de la escena de crueldad y condenado a cadena perpetua. A los tres días, murió”.

“Me acuerdo que entró al recinto vacío sostenido a cada lado por un hombre, arrastrándose -relata-. Se sentó a dar su alegato y parecía que no iba a poder hablar, tenía la boca pastosa. Tuvieron que acercarle un vaso de agua. Me provocó vértigo ver a ese anciano moribundo, con la nariz dilatada, los párpados caídos, los ojos vidriosos, balbuceando. Era un despojo. Le mandé un mensaje a María Paula: “Videla se va a morir”. Cuando por fin pudo hablar, repitió que no le daba a ese juicio ningún valor legal, que seguía acompañando a sus camaradas hasta el final. Junto al dibujo, tengo escrito lo que dijo: hablaba despacio, como si me lo estuviese dictando a mí. Yo dibujaba en mi cuaderno pequeño, con lápiz y goma, ese final: ese genocida tan temido y cruel estaba reducido frente a mí, sentadito ahí, muriendo. Como si fuera una venganza sutil, alejado de la escena de crueldad y condenado a cadena perpetua. A los tres días, murió”.

Su subjetividad, movilizada durante las audiencias, ¿cómo se conjuga al dibujar con la intención de registrar la escena?

MPD: Obviamente una siempre dibuja desde una. Es inevitable. Pero nosotras teníamos la claridad de saber que nuestro objetivo era darle visibilidad a los juicios: lo hacíamos y seguiremos haciendo desde esa tarea militante, no con el fin de exponerlos en una galería. Nos sentamos a dibujar desde otro lado, acompañando esos testimonios. Es distinto a estar en un taller componiendo más reflexivamente. Personalmente, en los dibujos de los juicios soy pura emoción. Es muy complicado dibujar ahí.

¿Por qué?

MPD: Porque los testimonios son muy crudos y duros. Me ha pasado no poder seguir dibujando porque tenía los ojos llenos de lágrimas y tener que parar y serenarme. O atemorizarme frente a un genocida. Son emocionalidades complejas a la hora de hacer un dibujo, que además vienen desde afuera. Cuando uno dibuja en taller, las emociones nacen desde el hacer. Acá, es lo que oís, que te puede dar un palazo o ganas de abrazar a alguien.

¿Es posible dibujar en esos momentos?

EB: Adquirimos práctica para abordar estos escenarios, encontrando estrategias para dibujar. Siempre uso una metáfora de lo que me pasaba a mí: iba de cacería a atrapar imágenes. Y eso genera una cierta distancia emocional. Era vertiginoso, urgente. Confrontadas al hecho con velocidad, teníamos que documentarlo con rapidez. Eran aterradores los testimonios de las víctimas testigos, pero no teníamos tiempo de aterrarnos. Aún cuando esos testimonios desoladores nos ponían a la vista una experiencia inabordable.

¿En qué sentido?

EB: Podríamos asociarlo al concepto que refiere a los sobrevivientes del Holocausto y a ese “otro lado” donde estuvieron, como otra dimensión de la realidad, a la que nosotros, que no estuvimos, no tendremos acceso nunca y de la que ellos no podrán salir. Es inabordable, inasible, difícil hasta de comprender. Te hace doler, te sorprende, te pone triste, pero nosotras no intentamos darle ningún tipo de emoción a nuestros dibujos. No agregamos fiereza ni tristeza, aunque en nuestro dibujos algo de eso trasciende.

Hay algo de lo sombrío en sus trabajos.

EB: Sí, hay algo que es inquietante. El día de la última aparición de Videla, me acuerdo que llegué a casa y dormí el resto de la tarde, como tres horas. Nos impactó en el cuerpo todo eso que vivimos.

***

***

Los juicios por delitos de lesa humanidad que lleva adelante Argentina son un hecho único e inédito en todo el mundo: prácticamente no hay países que hayan saldado esos delitos con sus propios tribunales y con las leyes que se aplican a todos sus ciudadanos. En ese sentido, las autoras de Dibujos Urgentes lamentan la poca concurrencia de público que llega a las audiencias. “Los juicios no tienen ni la difusión ni la visibilidad que merecen, por eso nosotras subíamos siempre los dibujos a nuestras redes. A veces, la gente se enteraba de los juicios por nuestros dibujos. Durante mucho tiempo, ha sido un proceso judicial casi invisible”, se lamenta Bekeris.

Por el imprescindible ejercicio de la memoria, pero también para reivindicar unos procesos de justicia inéditos y originales en todo el mundo, es que su obra se agiganta en valor. “Creo que es muy importante este trabajo -agrega. Estos dibujos pequeños y en lápiz dan cuenta con sencillez de hechos muy importantes para las nuevas generaciones. Para quienes nacieron en post dictadura, el libro puede ser una estrategia poderosa de información. A veces la lectura no alcanza. Nosotras escuchamos e intuimos lo que les pasó a quienes declararon, más de eso no podemos hacer, pero los textos vuelven su palabra presente, la traen in situ, nada de lo que dijeron fue modificado. El testimonio intacto en dibujos es una posibilidad de acceder a otro fragmento de la verdad en esta lucha contra el olvido y el negacionismo”.

¿Por qué creen que se acerca poca gente a los juicios?

MPD: Un poco de todo. Al principio iba mucha gente, pero hay que sostener una práctica de tantos años… Siento que hay muy poca difusión y mucha gente no se entera. Los cuatro años del macrismo fueron tremendos en ese sentido, hubo un silenciamiento total. Además, creo que esta idea de preservar a los testigos y no poder fotografiarlos ni filmarlos, invisibilizó a los juicios, justamente cuando parece tan necesario que alguien acompañe en esos momentos.

Además de sus dibujos, su presencia debe haber sido importante en ese sentido. ¿Tuvieron devoluciones sobre eso?

MPD: Una vez, Eugenia le mandó uno de nuestros dibujos a una persona que había declarado y no los había podido ver, porque a veces, cuando salen del tribunal, les mostramos los dibujos o les pedimos sus mails para mandárselos. Esa vez, ella le preguntó a un sobreviviente si nuestros dibujos le parecían banales en el marco de todo lo que habían vivido. “Lo que nos importa es que ustedes estén ahí y que los dibujos sean como un testimonio”, le dijo. Imagino, por lo que nos cuentan, que no debe ser igual declarar frente a una sala llena que hacerlo cuando no hay nadie. A veces, cuando van personas que tienen una gran militancia, van muchos compañeros y se produce un diálogo con quien declara. Y otras veces, cuando está sola la persona declarando, es muy triste. Me pasó una vez que me quedé sola en la sala. Declaraba una mujer por la desaparición de su hermano. Llevó una foto de él, y no había nadie. Se fue muy angustiada, después de declarar, abrazada a la foto de su hermano. Está bien que se declara para que escuchen los jueces, pero también es necesario que haya alguien del otro lado, escuchando…

Estabas vos.

MPD: Sí, pero estaba yo sola. Y como ella estaba muy angustiada, no me dio para acercarme. Es que ella lloraba. Y yo también.

Mar 11, 2020 | Novedades, Vidas políticas

En contra de la suba de las retenciones a la soja desde el lunes y hasta el jueves las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) dispusieron un paro agropecuario con cese de comercialización de granos y de hacienda, sin el aval de todos los productores de alimentos. Lo que deja visible que “el campo” es diverso, multisectorial y tiene distintos intereses, exigencias y necesidades que demanda al Estado. ANCCOM dialogó con Lucas Tedesco referente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) quien expresó una visión disidente a la Sociedad Rural: “Estamos en contra de ese paro de cuatro días de un sector minoritario, por eso realizamos el martes pasado un verdurazo y tractorazo regalando 20.000 kilos de verdura a los vecinos y vecinas que decidieron acercarse”, afirmó.

Como en 2008, pero 12 años después, las discusiones en torno a las políticas fiscales para el sector agrario siguen teniendo los mismos actores políticos y sociales en disputa. En ese entonces Cristina Kirchner conducía los destinos de la Argentina, su gobierno dispuso la Resolución 125/2008 para establecer un esquema móvil de retenciones a la exportación de la soja. Dicha medida llevó a un conflicto de tres meses con las patronales agrarias en los que se produjeron cortes de ruta, derrame de alimentos y desabastecimientos en las góndolas de los supermercados.

En el 2020, el máximo cargo de la Nación lo ocupa Alberto Fernández, quien en la apertura legislativa del Congreso de la Nación del primero de marzo, anunció nuevas políticas distributivas y señaló al sector agrario: “Hemos convocado al campo para que colabore en la lucha contra el hambre”. Así las retenciones para el sector agroexportador sojero pasó del 30 al 33%, establecido en el Decreto 230/2020 emitido el 4 de marzo. Dicha norma se ampara en Ley 27541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública” y es una de las medidas que se dispuso para mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentario. “Si se le pide el tres por ciento al campo sojero, que son los grandes de los grandes porque producen más de 1000 toneladas anuales, es una medida redistributiva para los sectores más vapuleados que son los medianos y pequeños productores, quienes producimos alimentos para el mercado interno”, reflexiona Lucas Tedesco en apoyo a las medidas tomadas por el gobierno.

“El paro no va a tener la medida que ellos esperaban, el martes (por ayer) hubo record de entrada de animales en el mercado de Hacienda, se va hacer Expoagro y se comercializan granos. Sí hay grupos localizados en Córdoba y Santa Fe que pertenecen a una élite y son los que incentivan en esta medida de fuerza”, explicó el dirigente de la Unión de los Trabajadores de la Tierra. Pero advirtió que “si sube el precio de los granos por el paro nos afectaría porque representamos a más de 16.000 familias trabajadoras de la tierra en 15 provincias del país, y esto dispara los precios de la carne. Creemos que es una medida irresponsable”.

A diferencia de 2008, el planteo de Fernández respecto al aumento a las retenciones de granos de soja es que se destine al desarrollo y la distribución dentro del sector agrario. La visión de desarrollo económico del Presidente es apostar por “una Argentina contra el hambre” para ello convoca a diversos sectores a dialogar: “Desde que asumió Fernández, hemos tenido reuniones con casi todos los funcionarios del gobierno que tengan que ver con el sector y participamos en la mesa del Consejo contra el Hambre. Nosotros proponemos construir mercados y almacenes populares para eliminar intermediarios y bajar los costos de los alimentos. Para que cada municipio pueda tener su propia producción de verduras y carnes necesitamos que se implementen las colonias de abastecimiento urbano”, finalizó Tedesco para esclarecer una visión “del campo” contrapuesta a la Sociedad Rural.

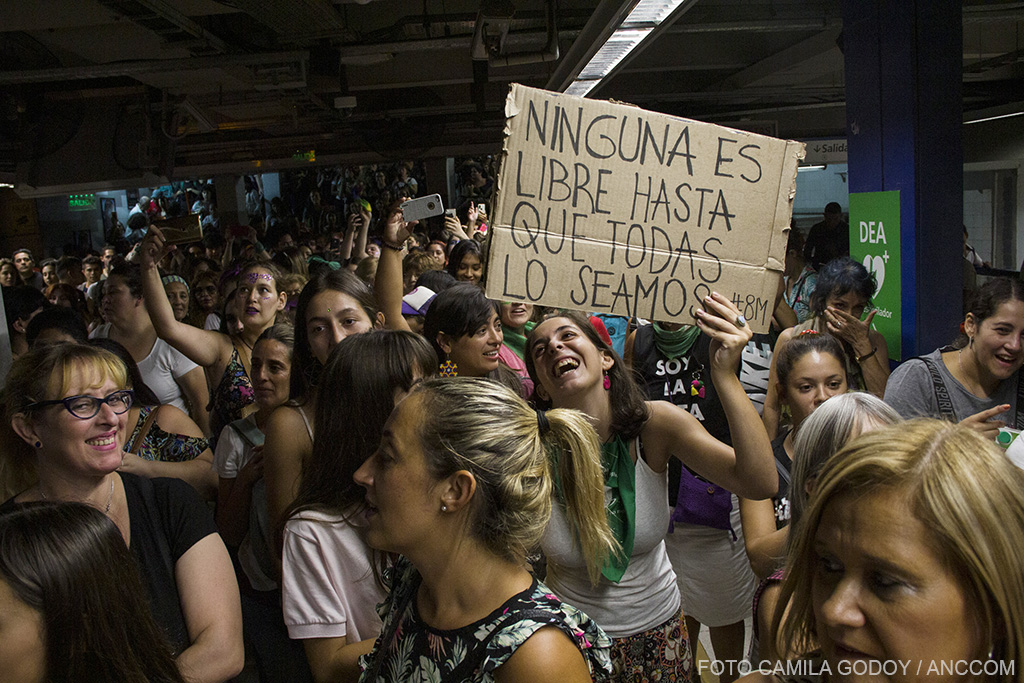

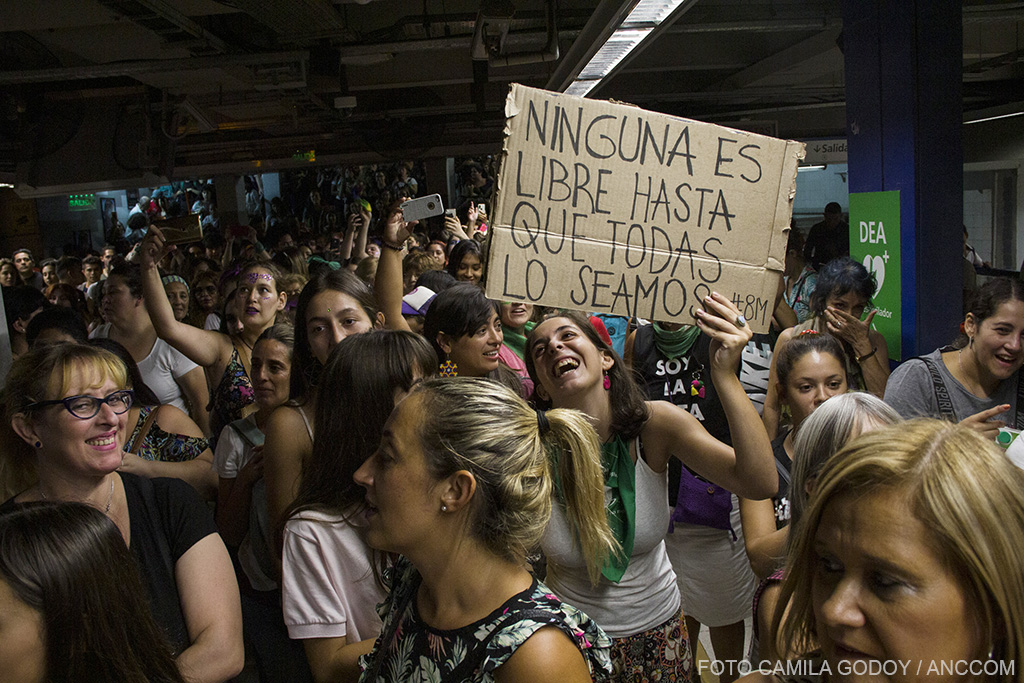

Mar 10, 2020 | Géneros, Novedades

Poco antes de las 16 todavía la estación no explota de personas. Todavía no son tantas las que se juntan, pero con cada tren que arriba se van sumando decenas al montón. En realidad, Constitución siempre está repleta de gente, pero hoy tiene un tinte diferente. Mucho violeta, más de lo habitual, llama la atención, enseguida. Hay algo característico que se distingue: los brillos, el pañuelo y los labios pintados. Para muchas son como uniformes. Van asomando los carteles que expresan las consignas como gritos al cielo: “Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”, “Nadie le preguntó a mi agresor cómo iba vestido”, “No nací mujer para morir por serlo”. En un brazo se lee un “LIBRE”, así, en mayúsculas, con letras plateadas y brillantes. No es un anhelo, es una promesa: las mujeres hoy se juntan porque quieren ser libres.

Es 9 de marzo y están de paro. Ayer domingo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pero el paro se realiza hoy, lunes, bajo la certeza de que “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. En Argentina, solo en marzo hubo seis femicidios, lo que acumula 69 en lo que va de 2020.

Encuentros, amigas que esperan a otras amigas, familias enteras, compañeras de trabajo, adolescentes, niñas y niños, adultas, pibas solas, pibas en grupos. Todas en la estación, listas para ir al Congreso. Un grupo de 20 jóvenes se acomoda en ronda. Tiran en el centro sus mochilas, el glitter, las pancartas. “Nosotras nos nucleamos todas en la Facultad”, explica María, una estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Lomas de Zamora. “Somos todas compañeras que tratamos de involucrarnos en la realidad de nuestro país. Es una construcción necesariamente colectiva; juntas podemos cambiar el mundo”, afirma mientras espera que se unan más pibas a la manada. A un costado, está Micaela junto a su hermana y unas amigas. También son estudiantes universitarias de zona sur. “El feminismo nos interpela a todas de diferentes maneras”, dicen, “venimos porque nos conecta y nos emociona”.

Cerca de ellas está Romina Domínguez, que viene desde Longchamps. Está con sus hijas -una adolescente y otra de tres años- con las amigas de la más grande y con su ahijada. Mientras ataja a la más chiquita que se distrae con todo lo que pasa a su alrededor, espera a su hermana, que viene desde Temperley. Aunque cree que la sociedad todavía no está lista para tantos cambios, marcha porque quiere que sus hijas “sean libres de pensar lo que quieran” y que “no salgan con miedo a la calle”.

A un costado se congregan Graciela, Nélida, Ana, Fabiana, Gabriela y Florencia, que llegaron en tren desde Almirante Brown. En sus remeras se lee “Unidxs y organizadxs”, una organización peronista que, entre otras cosas, trabaja en conjunto con el municipio en auxilio a aquellas mujeres en situaciones de violencia. “Es importante venir para visibilizar las diferentes realidades que viven las mujeres y las disidencias sexuales”, afirma Gabriela. Graciela agrega que viene por sus hijas y sus nietas: “Yo quiero para ellas un futuro sin violencia”.

Apenas pasaron unos minutos de las cuatro de la tarde cuando llega la estampida proveniente de La Plata. Son decenas las mujeres que atraviesan los molinetes para hacerse paso: ha arribado a destino la marea feminista del tren Roca. Una chica de no más de 15 años sostiene un cartel naranja que con letras negras anuncia “en la voz de mis hermanas escucho la revolución”. Grupos y grupos llegan y se unen a los que ya estaban. Aparece la bandera multicolor del movimiento LGBT+, más carteles, más glitter, más pañuelos. Una tímida batucada se oye a lo lejos, y el murmullo se enciende a cada paso, hasta retumbar por las paredes. “Agite”, una organización estudiantil independiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata marca el ritmo con los bombos y los tambores, mientras continúan su camino hacia el subte. Tras ellas desfila una multitud de personas con el mismo rumbo. Las y los que pasan no pueden evitar darse vuelta: la ola verde pisa fuerte.

——-

En los vagones de la línea C no entra un cuerpo más, hasta que frena en Avenida de Mayo, donde queda prácticamente vacío. Al salir, el cielo anuncia con sus nubes una lluvia amenazante. En la pared de un edificio unas mujeres pintan un stencil gigante. Son tres profesoras de Bellas Artes, que hace poco decidieron juntarse para hacer intervenciones artísticas en la via pública. “Queríamos acompañar la movilización con alguna acción, por eso cambiamos la conocida imagen de Banksy de un hombre tirando flores, por una mujer con una botella con fuego en la mano”, explica Pía. La imagen se acompaña de la frase “agradezcan que pedimos justicia y no venganza”.

Sobre 9 de Julio y Avenida de Mayo, justo debajo de la estatua de Don Quijote de la Mancha, Adriana y Eli de la Comunidad Danzante se encuentran con sus compañeras para ultimar los detalles antes de bailar la danza del Tinku. “Para nosotras representa el encuentro con otras comunidades. El Tinku reivindica nuestras raíces ancestrales. Es una danza guerrera, de resistencia y lucha”, explica Adriana. Su compañera, Eli, agrega: “Reivindicamos el feminismo comunitario, antipatriarcal, antiracista”.

En esa misma esquina, se concentra la Asamblea por la Salud Integral Travesti-trans-no binarie. “Decidimos visibilizar el conflicto que tenemos para acceder a los tratamientos de reversión hormonal en todo el país. En julio del año pasado los laboratorios que proveen de nuestro tratamiento al Estado se bajaron de las licitaciones y ahora está habiendo faltantes en todo el país”, cuenta Ese Montenegro, uno de los referentes del colectivo. “Una de las cosas que reclamamos es la producción estatal de hormonas. No podemos seguir siendo rehenes de las multinacionales, ellos definen nuestra vida según sus ganancias”. Ante la pregunta de si encuentran amparo en el feminismo, contesta que sí pero señala que hay un avance del discurso fascista transexcluyente que le preocupa. “Con ese grupo no transamos”, declara.

Un poco más atrás está el proyecto “Preservativo para Vulvas”. La iniciativa surgió hace un año y ya se expandió por varias ciudades del país. Desde el colectivo denuncian la falta de voluntad política y de información que hay sobre el tema y plantean cuatro ejes de acción: concreción de un preservativo para vulvas, distribución gratuita de los métodos que ya existen en otros países vecinos, la creación de un protocolo ginecológico con perspectiva de género y la difusión de información para docentes. Sofia, referente del movimiento, también exige que en las escuelas se hable de sexo, y que específicamente enseñen cómo cuidarse entre personas con vulva”.

Un poco más atrás está el proyecto “Preservativo para Vulvas”. La iniciativa surgió hace un año y ya se expandió por varias ciudades del país. Desde el colectivo denuncian la falta de voluntad política y de información que hay sobre el tema y plantean cuatro ejes de acción: concreción de un preservativo para vulvas, distribución gratuita de los métodos que ya existen en otros países vecinos, la creación de un protocolo ginecológico con perspectiva de género y la difusión de información para docentes. Sofia, referente del movimiento, también exige que en las escuelas se hable de sexo, y que específicamente enseñen cómo cuidarse entre personas con vulva”.

El ruido va en aumento y a los cánticos se le suman las bocinas: poco a poco se va complicando el tránsito en la 9 de Julio. Las personas no paran de caminar rumbo al Congreso, con banderas, bombos y pancartas. Carla Oviedo, docente de primer grado en una escuela doble jornada de Quilmes, se detiene a ver una murga del partido de San Martín. Su delantal está intervenido con la frase “la seño te cree siempre”, en referencia al abuso infantil. “En las escuelas tendrían que poder encontrar ese apoyo. Las maestras tenemos un rol importante, pero sin políticas estatales nos excede la situación”. Ella aplica la Educación Sexual Integral en su aula pero denuncia que, al no estar debidamente reglado, queda a discreción de cada docente hacerlo o no.

A pocos metros de la Plaza de los dos Congresos, se despliega una pancarta gigante con el lema “Separación de la Iglesia y el Estado”. En la columna que avanza hay cantos, hay intervenciones artísticas, hay saltos, hay movimiento. Las mujeres organizadas vienen de todos puntos de la Capital y Gran Buenos Aires y se agrupan bajo las consignas más diversas: algunas que surgieron recientemente, como “la revolución de las viejas”, otras que ya tienen años de lucha, como “Mamá Cultiva”. En el centro de la Plaza, un grupo de mujeres artistas con hijes y carteles que decían “Vomite todo aquí”. Karina, una de las integrantes del movimiento, describe que se trata de poesía de la urgencia, una escritura catártica, donde se invitan a las personas a participar para sacarse las opresiones mediante la escritura y la deposite en un chango vomitario”.

El deporte también dijo presente en la jornada. A un costado, Greta Martinelli, jugadora de voley en Boca Juniors, pide por la profesionalización del voley femenino: ellas no tienen médicos, ni kinesiólogos, ni contratos, ni la paga de sus compañeros hombres. “Es un largo camino pero esperamos que se pueda lograr”, comenta con esperanza. “Trabajamos desde abajo para llegar hasta arriba”. También estuvo Romina, de 26 años, que forma parte de San Lorenzo Feminista, una organización de hinchas que busca generar un cambio dentro del club. “A veces hay acciones para combatir; el machismo dentro del fútbol pero es difícil. Se da un paso para adelante y tres para atrás”, comenta.

El deporte también dijo presente en la jornada. A un costado, Greta Martinelli, jugadora de voley en Boca Juniors, pide por la profesionalización del voley femenino: ellas no tienen médicos, ni kinesiólogos, ni contratos, ni la paga de sus compañeros hombres. “Es un largo camino pero esperamos que se pueda lograr”, comenta con esperanza. “Trabajamos desde abajo para llegar hasta arriba”. También estuvo Romina, de 26 años, que forma parte de San Lorenzo Feminista, una organización de hinchas que busca generar un cambio dentro del club. “A veces hay acciones para combatir; el machismo dentro del fútbol pero es difícil. Se da un paso para adelante y tres para atrás”, comenta.

Hay, también, relatos más difíciles de digerir. Sobre esa misma calle, mientras caen unas tímidas primeras gotas, tres mujeres y una niña despliegan una tela sobre la vereda de los números impares. En el cartel se hacía mención a la desaparición de Claudia Repetto. Susana, su hermana, denunciaba: “Estamos pidiendo para que aparezca Claudia, desaparecida desde el domingo pasado. Su expareja se la llevó y no sabemos nada de ella. Se hicieron los rastrillajes en la playa y se encontró una pala en los acantilados”.

El día se cierra con el acto final y la lectura del documento en el que confluyen todos los reclamos. Ya es de noche cuando Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, se sube al escenario. Una vez más y como siempre, recuerda a lxs detenidxs desaparecidxs y exige justicia. El conocido “ahora y siempre” resuena en el barrio del Congreso. Poco después de las 20 se empiezan a disipar los contingentes y comienza el regreso a los hogares. Aunque, sobre avenida Callao, aún quedan multitudes saltando al grito de “aborto legal, en cualquier lugar”.