“Es un sueño inventar todo un universo automovilístico”

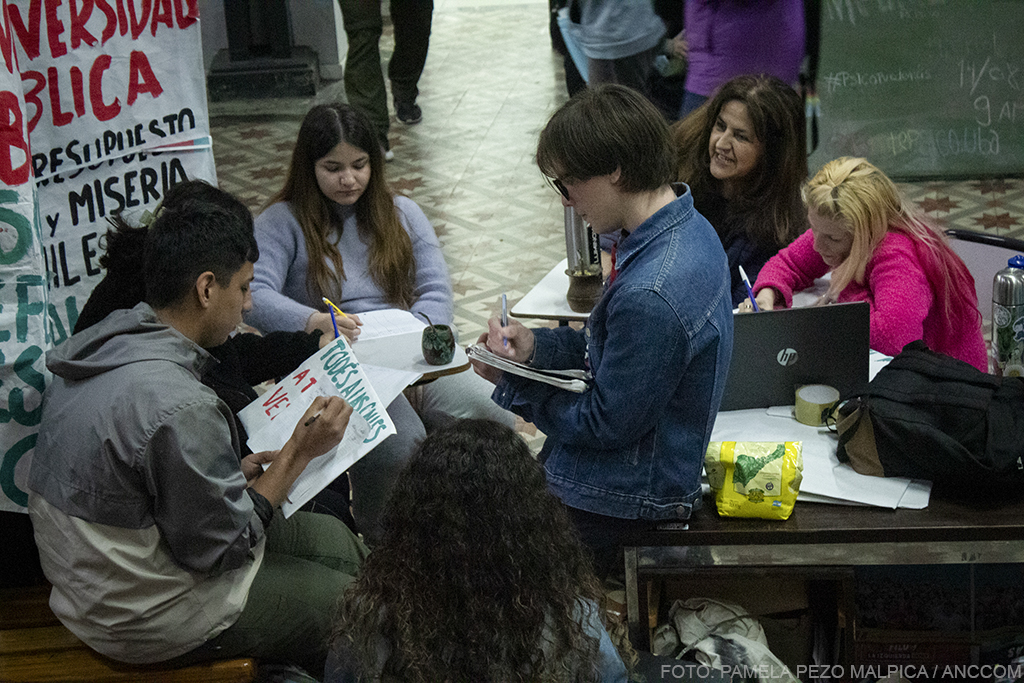

En medio del resurgimiento de la popularidad de la F-1 tras la aparición de Colapinto, Sofía Minatel publicó “Marcas en la pista”, su segunda novela que cuenta la historia de una piloto argentina que llega a la máxima categoría.

Desde 2018, Sofía Minatel quería escribir una historia sobre autos, “como inventar una competencia o algo así”. Entonces, fue a lo más cercano que tenía, la Fórmula 1, porque algo conocía de mirar documentales y películas. Empezó a investigar y justo coincidió con el nuevo boom de la categoría, tras la llegada de Franco Colapinto al equipo Williams. Entrevistada por ANCCOM, la joven autora cuenta de qué se trata Marcas en la pista, su segunda novela, presentada recientemente, y cómo es autopublicarse en plena crisis económica.

¿Qué podés adelantar de Marcas en la pista?

Es un libro new adult, está dirigido a personas en sus veinte años. Es sobre la vida de un piloto italiano y una piloto argentina en un nuevo equipo tras algunos problemas que tuvieron con otra escudería, con dramas dentro y fuera de la pista. Se consigue en físico y en formato digital en Libros Creativa.

¿Alguien que no sabe nada de Fórmula 1 lo puede entender?

Explico lo suficiente todo el contexto como para que se entienda. No bombardeo con cosas técnicas porque no tiene sentido, no voy por ahí.

¿Cómo empezaste a escribir?

Empecé desde muy chica, a los seis o siete años. Tengo el recuerdo de tener ciertos cuadernos o agendas donde iba escribiendo, también era de leer mucho y eso influenciaba. Al principio escribía cuentos cortos sobre cualquier cosa y después eran historias de fantasía.

¿Cómo fue la experiencia con tu primer libro, La causa?

Se me ocurrió hace diez años, en el boom de las novelas y películas distópicas. Tenía la idea de una historia de aventura, pero no se me terminaba de ocurrir qué. Me contacté con Editorial Dunken de casualidad, porque había averiguado en otras. Les dije que tenía la novela terminada y necesitaba editarla, me pasaron los contactos de varios editores, me contacté con una y me editó la novela. Hasta que llegó la pandemia y tuve que parar todo. Cuando retomé volví a contactarme con Dunken. El proceso fue rápido porque quería publicar lo antes posible para llegar a la Feria del Libro.

¿Hubo diferencias con la publicación de Marcas en la pista?

Siempre publiqué de manera independiente porque no tengo una editorial atrás que me diga “me gusta tu idea” y me compre los derechos. Hace un año estoy con Creativa, que es una agencia de servicios literarios que además publican. Tienen editoras y diseñadoras que trabajan para ellas. Creativa hace el marketing del libro, me sirvió mucho hacerlo para La Causa. Estoy muy conforme. Ahora tengo más control, hay otra confianza y cercanía, no es un equipo grande como una editorial, entonces me fue más fácil estar encima de todo. Soy detallista, quería ver lo que pasa y aprender de eso.

Estás por graduarte en la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA con una tesina sobre los fanatismos en la Fórmula 1, ¿se cruzaron los proyectos?

Sí, sobre todo con la manera de plantear determinados temas. Ahora tengo el peso de la carrera atrás, incluso está implícito en la historia. Trabajando en la tesina me di cuenta que tenía que ser neutral, no podía meter todo lo que pienso sobre determinada cuestión porque no funciona así. También hablo de los fanfics (“ficciones de fans”) en la tesina. Muchos creen que son las historias de “Rayita” (novelas de Wattpad donde la protagonista es la propia lectora en el universo de sus artistas favoritos) pero es un mundo más amplio. No hay que subestimar a los fanfics como escritura.

¿El panorama está cambiando para los nuevos autores por las redes o plataformas como Wattpad o Archive Of Our Own?

Las redes sociales ayudan un montón porque te dan la facilidad de llegar al público de otra forma, más rápido. Subiendo videos o contenido llegás a gente que de otra forma no hubiera dado con vos, incluso si el libro ya está publicado. Creo también que el fenómeno booktok (usuarios con cuentas dedicadas a reseñas de libros) hay que tomarlo con pinzas, porque no todo lo que se hace viral vale la pena. No digo que todo sea malo, pero uno cree que porque un libro es viral es buenísimo y a veces no es así. También pasa todo lo contrario, capaz es un libro bueno, pero no se lo conoce mucho.

¿Cómo manejás el bloqueo creativo?

Tengo dos posibilidades: releo cosas ya escritas, como escenas importantes o avanzo a algo que quiera escribir. O también dejo todo y me voy a hacer otra cosa, a caminar, escuchar música, dejo todo ahí.

¿Y cómo te ves de acá a cinco años?

Ojalá que siga escribiendo y pueda vivir de esto. Que sea la carrera o profesión para el resto de mi vida. Ahora es complicado, al pagar todo yo para editar e imprimir, ganancia real no tengo porque no logré aún cubrir los costos. Quiero escribir fantasía, tengo una historia que nunca termino de darle la vuelta. También me gustaría una romcom (“comedia romántica”). De Marcas en la pista me gustaría que se escriban fanfics.

¿Qué tal te llevás con las críticas?

Con mi anterior libro, La causa, hubo alguien que no le gustó mucho, le puso dos estrellas en Goodreads (página web para reseñar libros, popular entre los jóvenes lectores) y me indigné. Pero estuvo muy educada y la entiendo, yo también leí libros que no me engancharon. En Goodreads hay gente que reseña con una estrella sin decir por qué. Ahora me acostumbré y lo tengo asumido, pero al principio pensaba en eso todo el día.

¿Estás preparando la segunda parte de Marcas en la pista?

No lo iba a hacer, es autoconclusivo el libro. Pero mientras escribía a los personajes ideé una historia a futuro que en tres libros se termina perfectamente, tipo trilogía. Estoy en la mitad de la segunda parte. Es un sueño inventar todo un universo automovilístico.