Meta problemas

La Junta de Supervisión interna le exigió a Mark Zuckerberg que respete los derechos humanos en Facebook e Instagram. Así, le dio la razón a organizaciones que plantearon cuestionamientos sobre contenidos distribuidos por las plataformas que incitan a la violencia.

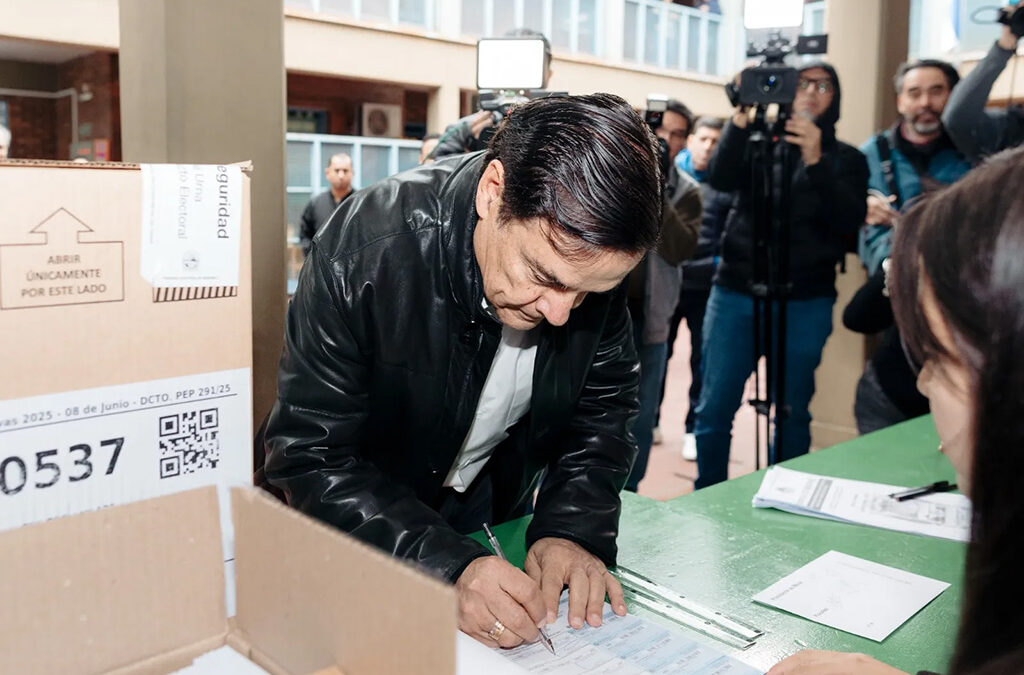

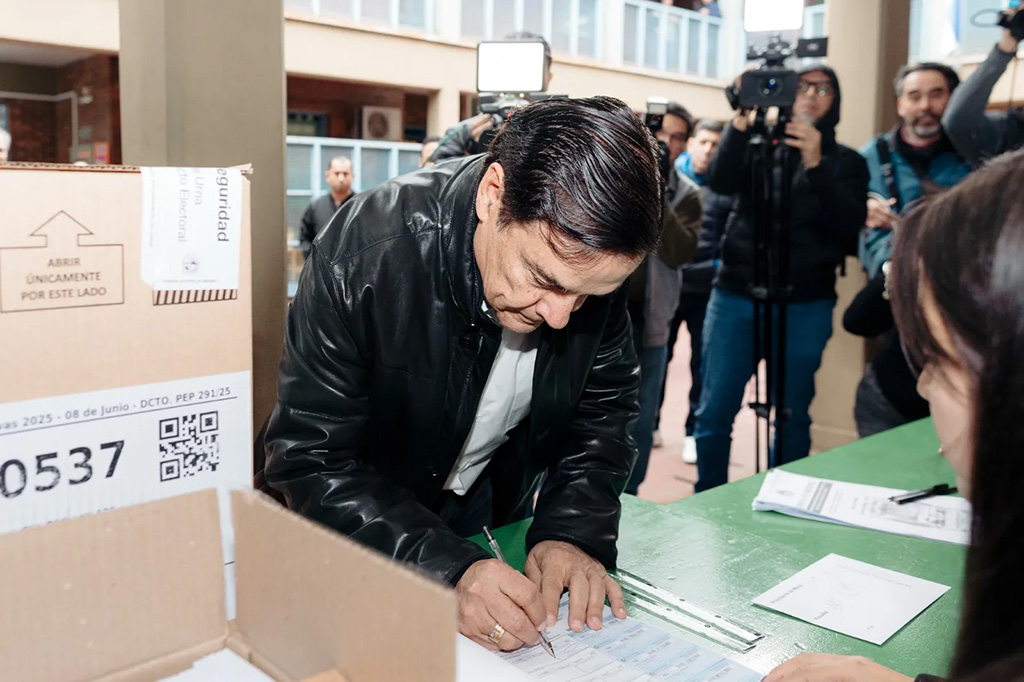

Mark Zuckerberg en el video que publicó el 7 de enero de 2025 anunciando el cambio en las políticas de la plataforma. Captura de pantalla.

La Junta de Supervisión (Oversight Board) de Meta selecciona y analiza en última instancia algunas decisiones sobre qué contenidos circulan o no en Facebook o Instagram. Funciona como una suerte de autorregulación que creó Mark Zuckerberg el 6 de mayo de 2020. Actúa como un organismo de independiente para revisar decisiones de contenido polémicas tomadas por la empresa y ofrecer un proceso de apelación para los usuarios que no están de acuerdo con las mismas.

El 27 de mayo, Derechos Humanos – América Latina publicó una nota sobre el caso de una publicación realizada por un grupo extremista religioso, La Resistencia, que incitaba a la violencia contra la defensora de derechos humanos en Perú.

La publicación mostraba el rostro de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta de sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y a su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. El posteo alcanzó más de mil visualizaciones y 100 reacciones.

A los tres días, la publicación fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea por estar conforme a esas políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente la queja fue cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.

“Los intermediarios en Internet no deberían desentenderse de la responsabilidad corporativa que tienen sobre el impacto que el uso de sus plataformas conlleva en términos de desinformación, discursos de odio o circulación de discursos discriminatorios, como así tampoco de los efectos que ello puede generar sobre el debate público”, opina Bernadette Califano, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas y regulación de medios.

La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, que contraría la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática, fundamentada en que las barreras que tenía la plataforma contra el contenido violento y la desinformación en sus redes fueron suprimidas.

En un video que publicó el 7 de enero de 2025, Zuckerberg anunciaba un cambio en las políticas de la plataforma. Comenzaba saludando con un “es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión en Facebook e Instagram”. Y presentaba el reemplazo de los Fact–Checkers (Verificadores de Datos) por las Community Notes (Notas de la Comunidad). “Esto hizo Elon Musk en X (ex Twitter). Después de que Trump ganó las elecciones en 2016, los medios tradicionales no paraban de hablar de que la desinformación era una amenaza para la democracia. Nosotros intentamos, de buena fe, abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad. Pero los Fact–Checkers (verificadores de datos) han estado demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que crearon, especialmente en EE. UU”, explica la experta consultada por ANCCOM.

Califano agrega que “el discurso que expresa el CEO de Meta para desmantelar los sistemas de verificación de sus plataformas a favor de la libertad de expresión se revela falaz. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión conlleva responsabilidades específicas.” En su mirada, “es un derecho que está sujeto a restricciones legítimas, tal como lo establecen varios tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Esas restricciones son necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás, la reputación individual, la seguridad nacional, el orden público y la salud pública.”

Otro anuncio de Meta fue que reajustaron los filtros de contenido para requerir un nivel de certeza mucho más alto antes de eliminar publicaciones. “La realidad es que esto implica un equilibrio: significa que detectaremos menos contenido dañino, pero también reduciremos la cantidad de publicaciones o cuentas de usuarios inocentes que eliminamos por error”, dijo Zuckerberg.

Por último, anunció que recomendará más contenido político en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram y Threads; y que trasladarán los equipos de Trust and Safety (Confianza y Seguridad) y Moderación de Contenido, de California a Texas.

No alcanza

Carolina Martínez Elebi, licenciada en Comunicación que investiga el impacto de las TIC en los derechos humanos, afirma que “la diferencia en este caso es que no es solo un veredicto, sino que la Junta de Supervisión le está diciendo a Meta que la flexibilizaron en las políticas de moderación, que propone desde enero de 2025, no cumplen con las normas de derechos humanos dentro de las plataformas que el propio Zuckerberg posee.” Y agrega que “a la Junta le parece que la empresa tomó esas medidas sin hacer el debido análisis en cuanto a derechos humanos y sin evaluar el impacto de estas políticas”.

No solo la propia Junta de Supervisión señaló a Meta, sino que también, hace unas semanas, la gubernamental Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos denunció a Meta de prácticas monopólicas. También sus multas en Europa continúan y su carrera tecnológica con China, a simple vista, no lo muestran como el candidato predilecto a ganar.

El giro trumpista de Meta, como lo menciona Martin Becerra en sus análisis sobre el tema, pareciera que todavía no le dio ninguno de los beneficios que pensó conseguir. Según Becerra, “el objetivo explícito de mimetizarse con Trump se justifica, en palabras de Zuckerberg, por la necesidad de que el Gobierno apoye a las big tech estadounidenses ante la creciente competencia china, que las priorice en contrataciones estatales y que las proteja de multas y regulaciones legales en Europa.”

Martinez Elebi suma que “Meta es una de las plataformas que censuró a Donald Trump cuando fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahora trata de congraciarse con el gobierno de turno para evitar problemas políticos, económicos y legales. Estas plataformas operan y toman sus decisiones en función de capitalizar y acumular poder económico y político”.

Según los reportes oficiales de Meta Platforms Inc. de 2024, el número de usuarios activos en sus redes sociales a nivel global es de tres mil setecientos millones en Facebook, dos mil cuarenta millones en Instagram, dos mil setecientos ochenta millones en WhatsApp, y ciento cincuenta millones en Threads; siendo la población mundial unos ocho mil quinientos cincuenta y seis millones de habitantes. Con estos números, el año anterior, Facebook tenía dentro de sus usuarios casi a la mitad de la población mundial, siendo de esta forma la red social más grande del mundo.

Sin embargo en la página web de Meta, en la sección Noticias, su directora jurídica, Jennifer Newstead, y exasesora jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos titula en un escrito: El caso de la Comisión Federal de Comercio de EEUU contra Meta es débil e ignora la realidad. Y se explaya explicando que la Comisión Federal de Comercio de EEUU para intentar ganar el caso alega que los únicos competidores de Meta son Snapchat y MeWe. Para Newstead, falta tener en cuenta Tiktok, Youtube y X. También suma que: “Es absurdo que la FTC intente desmantelar una gran empresa estadounidense al mismo tiempo que la Administración intenta salvar a TikTok, que es de propiedad china.”