Presentan un proyecto para declarar monumento histórico a la Parroquia San Patricio

En ella se perpetró la masacre de cinco religiosos de la comunidad palotina a manos de represores de la última dictadura militar. El lunes ingresa la iniciativa al Congreso.

Este lunes se presentará en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para declarar Monumento Histórico Nacional a la parroquia San Patricio de Belgrano, donde se perpetró la masacre de cinco religiosos de la comunidad palotina a manos de represores de la última dictadura militar. El proyecto es impulsado por los diputados Eduardo Valdés, Sabrina Selva y Ricardo Herrera.

El 4 de julio de 1976, un grupo de represores ingresó a la parroquia y asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti. Además, colocaron alrededor de los cadáveres una imagen de Mafalda señalando el “palito de abollar ideologías” de un policía, y escribieron en las paredes del templo: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes” y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

El proyecto para preservar el patrimonio cultural de la parroquia es una iniciativa conjunta impulsada desde al año pasado por Eduardo Valdés, Mónica Capano, quien hasta hace poco fue presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMMLH), el fundador de Palotinos por la Verdad, Memoria y Justicia, Ramiro Varela, y por el párroco a cargo de San Patricio, Juan Sebastían Velasco. Este año, a través de un decreto del gobierno nacional, la CNMMLH dejó de ser un ente autárquico y se trasladó a la Secretaría de Cultura, donde funciona como unidad organizativa.

Varela, en conversación con ANCCOM, expresa sus expectativas respecto a la aprobación del proyecto, al tratarse de un sitio con una fuerte carga simbólica: “Es el lugar donde aconteció el mayor atentado contra la Iglesia Católica argentina, uno de los crímenes más emblemáticos del terrorismo de Estado y sus víctimas son cinco religiosos que están en proceso de canonización a partir de una causa canónica que inició el Papa Francisco en 2005, cuando todavía era Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que los requisitos para que la parroquia reciba esta declaración están más que dados y más que fundamentados”.

La propuesta impulsada por Valdés es una forma de anclar la memoria al espacio público, pero también de mantener en la agenda la causa canónica y penal, dando cuenta del “evidente valor histórico que adquiere el complejo arquitectónico integrado por la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano, su templo y su instituto parroquial, como así también la necesidad de que el Estado nacional garantice su debida protección patrimonial”.

Sin embargo, Varela reconoce las dificultades frente a un gobierno desinteresado por los derechos humanos y la proliferación de discursos negacionistas: “El contexto es difícil y no ayuda en absoluto, es sumamente adverso. Hoy es de público conocimiento el vaciamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia por el Estado nacional, un ejemplo claro de ello es la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría y el despido en masa de los trabajadores que formaban parte de ella. Es muy adverso el panorama en todo sentido, pero no por ello vamos a claudicar nuestro reclamo de justicia, la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria”.

A 49 años de la masacre, la causa judicial sigue abierta. A lo largo del tiempo, se impulsaron diversas iniciativas en el espacio público para mantener presente el recuerdo de los cinco religiosos asesinados y reforzar el reclamo de justicia. Entre ellas se destacan la declaración de la parroquia como patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Legislatura porteña, el agregado de la denominación “Mártires Palotinos” a la estación Echeverría del Subte B, y la colocación de baldosas conmemorativas en la vereda del templo.

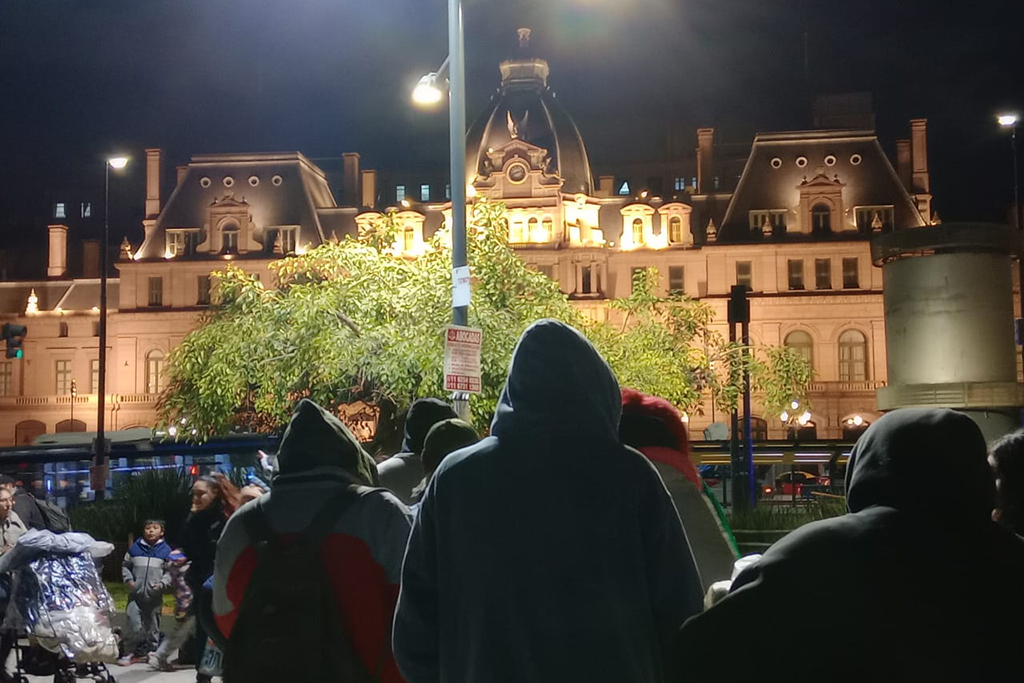

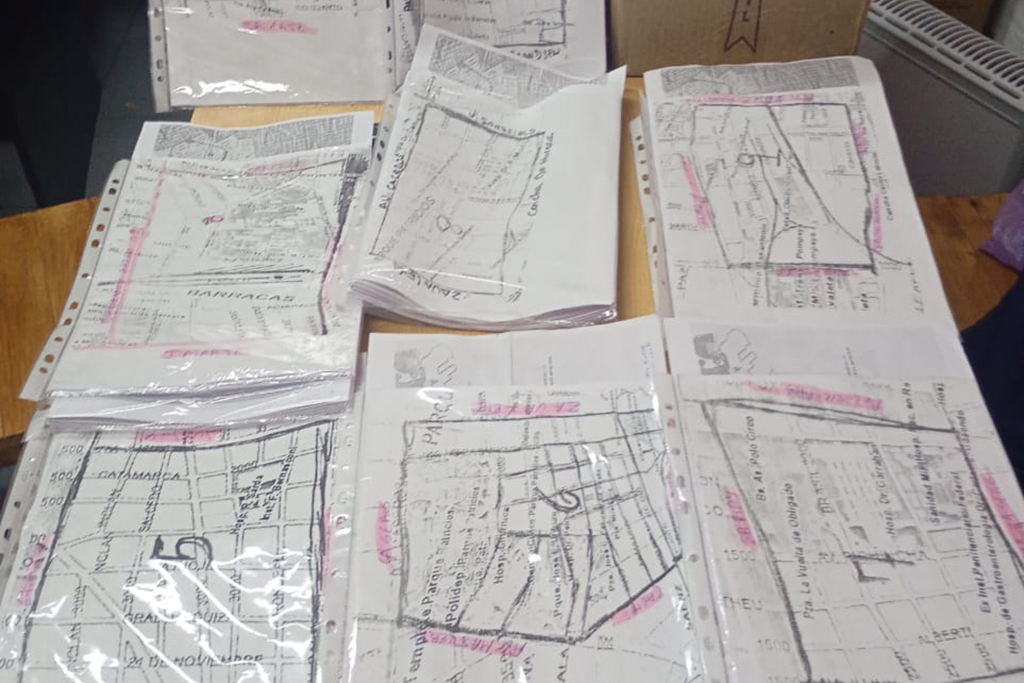

En la víspera del aniversario, Varela y el abogado Pablo Llonto presentaron un escrito para pedir que se cite a declarar a los funcionarios judiciales y policiales que encubrieron los asesinatos. Señalan especialmente al primer juez de la causa, Guillermo Rivarola, y a los efectivos de la Comisaría 37, que en ese momento estaba a cargo del oficial ayudante Miguel Ángel Romano, acusado de haber liberado la zona para que pudiera cometerse la masacre. Actualmente, la causa está en manos del juez Daniel Rafecas, quien la investiga como parte de los crímenes cometidos por Coordinación Federal, dentro de la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.

Respecto al escrito, Varela afirma: “A partir de esta presentación que acabamos de efectuar esperamos que el juzgado actúe con celeridad y prontamente, y finalmente estas personas sobre las cuales estamos haciendo el pedido sean llamadas a indagatoria para que respondan por su responsabilidad en lo que tiene que ver con el hecho.”

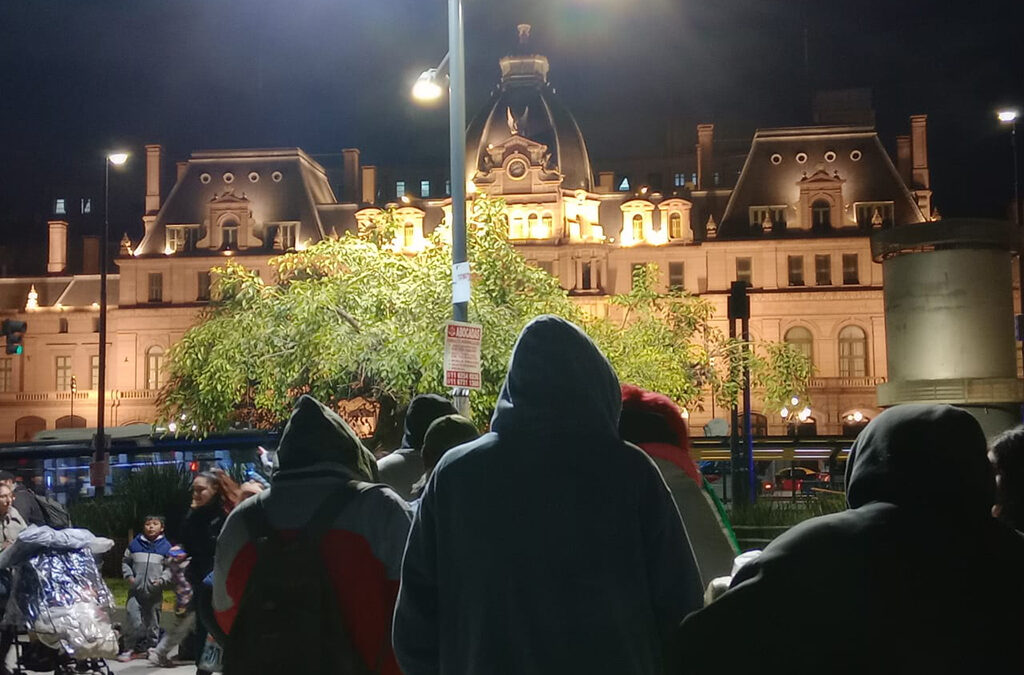

Por el 49° aniversario de la masacre de San Patricio se llevarán a cabo una serie de actividades que incluyen la colocación de una baldosa en memoria de Alfredo Kelly en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Suipacha, y una misa presidida por Monseñor Alejandro Pardo en la Parroquia San Patricio, hoy desde las 19:30. Además, el sábado a las 17 se realizará una función especial de la obra El crimen de San Patricio, de Elba Degrossi en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, con entrada libre y gratuita. La jornada culmina el lunes a las 18 con la presentación del proyecto de ley en el auditorio de la Cámara de Diputados.