¿Se acabó el desempleo?

El índice de desempleo no crece al ritmo de la crisis económica. La salida laboral a través de las plataformas digitales, como los servicios de delivery, maquillan la desocupación. Sin embargo, ante el aluvión de personas que se vuelcan a esta tarea, los ingresos comienzan a mermar y esa salida ya no parece tan apetecible.

Argentina atraviesa actualmente una contracción económica profunda. La actividad cayó un 1,8% en 2024 mientras el consumo se derrumbaba un 18%, en comparación con el año anterior, que a su vez ya había sido también marcado por una fuerte crisis. A esto se suma una inflación todavía elevada —aunque menos visible en las estadísticas oficiales— y un fuerte ajuste fiscal equivalente al 4,7% del PBI.

Estos indicadores no son solo números: tienen consecuencias concretas en la vida de las personas. Los ingresos pierden poder de compra, el empleo formal disminuye y cada vez más personas se ven obligadas a buscar formas de subsistir fuera del mercado laboral tradicional.

Una salida que se repite

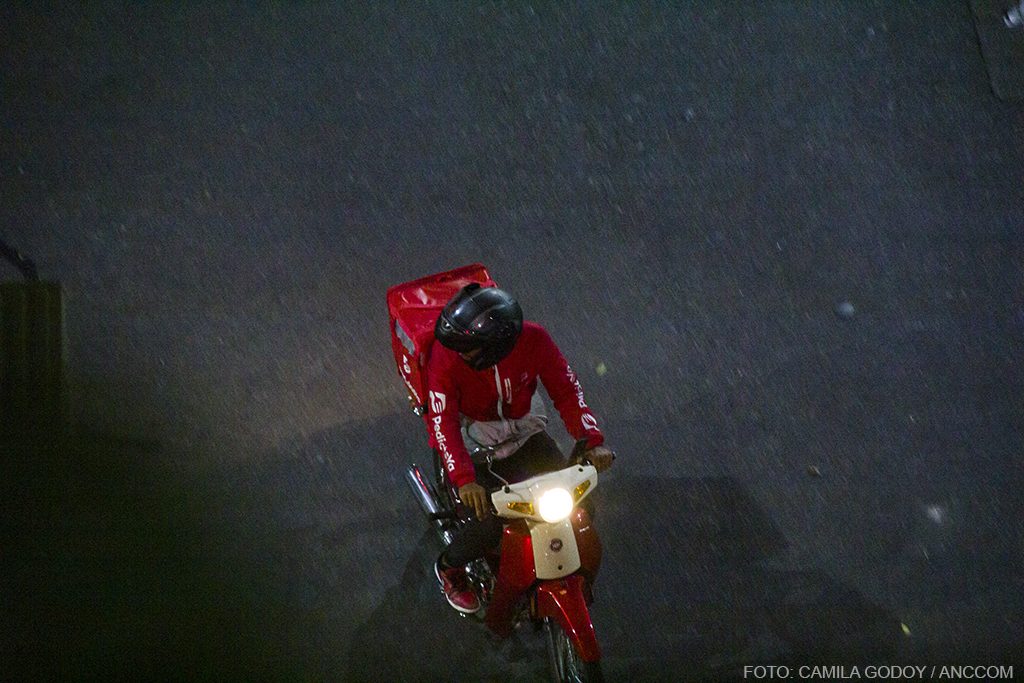

En este escenario, miles de personas recurren al trabajo a través de plataformas digitales como Rappi, Uber, PedidosYa o Mercado Libre para generar ingresos de forma inmediata. Son empleos sin relación de dependencia, con horarios flexibles, pero también sin derechos laborales básicos ni garantías de estabilidad.

Este fenómeno recuerda, de alguna manera, lo ocurrido durante la crisis de 2001. En ese momento, la caída del régimen de convertibilidad —establecido por el gobierno de Carlos Menem en 1991— dejó a millones de personas sin empleo. El “uno a uno”, que había equiparado el peso al dólar, se volvió insostenible y colapsó en medio de una de las peores crisis económicas y sociales del país.

Con un Estado que se corría y no daba respuestas, miles de personas despedidas buscaron subsistir a través del autoempleo: muchos utilizaron sus indemnizaciones o ahorros para comprar un taxi, remis o para abrir pequeños comercios, kioscos y almacenes. No eran proyectos soñados, sino salidas de emergencia en un contexto de alta inestabilidad. Hoy, el trabajo en plataformas cumple un rol similar: ofrece una solución rápida frente a la falta de empleo formal, aunque con condiciones laborales precarias y bajo el control de un algoritmo.

Trabajar para Rappi, Uber o PedidosYa se instaló en los últimos años como una forma de manejar los propios tiempos, de ser tu propio jefe. También representa una alternativa temporal para quienes fueron despedidos o buscan evitar caer en la desocupación, “para no caerse del mapa”. Así lo explica Belén D’Ambrosio, repartidora y secretaria del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA).

Para el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, especializado en derecho del trabajo y seguridad social, el empleo en plataformas reemplaza una parte de los puestos perdidos tanto en el mercado registrado como en el informal. “Por eso el nivel de ocupación varió poco”, señala. La desocupación no creció al mismo ritmo que la crisis económica, pero sí aumentó la subocupación. Dentro de ese grupo se encuentran muchos repartidores y conductores que figuran como monotributistas o directamente trabajan sin registrar, sin aportar al sistema de seguridad social.

El informe “¿Recuperación ilusoria?”, del instituto de investigaciones sociales Gino Germani, explica este fenómeno: “La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral.”

En 2022, la desocupación fue del 6,3%, y en 2024 se ubicó en 6,4%. Muy lejos del 18,3% alcanzado en 2001. La diferencia principal es que hoy es más fácil acceder a un empleo (o algo parecido), aunque sea mal pago y riesgoso. Por eso, está lejos de ser cierto —como asegura el diputado radical Martín Tetaz— que “el desempleo se terminó”. Estos nuevos trabajos no ofrecen estabilidad ni protección a largo plazo: son solo una forma de no quedarse sin ingresos.

Sin embargo, en la medida de que más gente recurre a las plataformas que solo responden a las leyes de la oferta y la demanda para asignar salarios y tareas, resulta cada vez más difícil ganarse la vida con ellas. Para las plataformas, más empleados significa más competencia entre ellos y más posibilidades de reducir costos.

“Se acabó el mito de ser tu propio jefe”, explicita D’Ambrosio. Las aplicaciones ya no pagan lo que pagaban antes por la sobreoferta de trabajadores, a los cuáles las empresas nunca reconocieron como tales. Por eso no tienen cobertura de ART, vacaciones, obra social, aguinaldo ni un sueldo básico que brinde una mínima seguridad. En el mejor de los casos, ganan un poco más si llueve. Pese a esta precariedad, muchos se inscriben como monotributistas, por lo que figuran en las estadísticas como cuentapropistas, aunque estén lejos de tener autonomía real.

Gig economy

Las plataformas operan bajo el modelo de la economía colaborativa, o gig economy. Básicamente, lo que antes llamábamos changas y trabajos por encargo, sin un contrato permanente. Son trabajos flexibles, con todo lo bueno y lo malo que eso incluye. Dan cierta libertad de elección respecto de en qué días y horarios trabajar. Sin embargo, esa libertad se ha vuelto otra pequeña mentirita del capitalismo neoliberal que habitamos porque, como dice Manuel, conductor de Uber desde hace dos años y exrepartidor de Rappi, “terminás trabajando en los horarios de alta demanda, para cubrir los gastos del auto y para llegar a fin de mes”. Enrique, que reparte para Pedidos Ya los siete días de la semana, con jornadas de más de 10 horas cuenta: “Hacemos lo que haga falta para juntar para el alquiler, la comida, el celular”.

Lautaro también trabaja para PedidosYa, pero en moto, y, al sumarse a la conversación, aclara que gana mucho más que cuando andaba en bicicleta, pero también gasta mucho más: “Los gastos fijos de la moto son otra cosa. Cuando repartía en bici, era toda para mí, ahora tengo que pagar la nafta, los arreglos. Hace un mes me chocaron y tuve que trabajar más los fines de semana para cuadrar esos extras”.

En moto, Lautaro hace hasta 40 mil pesos diarios y hasta 4 entregas por hora, en promedio, gana 160 mil pesos a la semana. Cuando repartía en bici, también por 5 días a la semana, estaba más cerca de los 70 mil semanales, pero solo tenía algún gasto ocasional de la bici. Manuel lo confirma, y cuenta que su mentalidad en bici era la de un atleta, “solo gastaba en Gatorade y pedaleaba 50 kilómetros diarios”.

Las crisis cambian el trabajo

Ottaviano explica que “los trabajadores de plataformas son reconocidos legalmente como cuentapropistas, pero las características de su trabajo son objetivamente de dependencia. Más allá del tipo de organización horaria del trabajo en plataformas, los conductores y repartidores dependen de que las distintas aplicaciones les asignen pedidos y viajes”. También dependen de que el algoritmo no los bloquee y de que les paguen en tiempo y forma por los servicios prestados.

Estas aplicaciones ejercen tácticas de control, seguimiento y premiación -o, por el contrario, castigo a los riders que rechazan viajes o tardan demasiado en hacer una entrega o se salen de la ruta recomendada- y demuestran lo que D´Ambrosio y el SiTraRepA denuncian hace rato: que no se trata de socios colaboradores, ni de autónomos, sino de trabajadores bajo dependencia de las empresas de aplicaciones de reparto.

“Estas empresas actúan como fantasmas, porque los riders no podemos hacer ningún reclamo respecto de las condiciones laborales. Están encubriendo una precarización laboral muy marcada: pagan entre 1.000 y 2.000 pesos por pedido entregado”, remarca D’Ambrosio. ¿Por qué pagar más si hay muchos trabajadores que saben que no pueden volver a sus casas con las manos vacías? Aquellos que acepten un mayor grado de explotación serán los que terminen trabajando.

Tanto los conductores como los repartidores coinciden en que la demanda de viajes ha bajado en los últimos meses, a tono con las políticas recesivas del gobierno de Javier Milei y la caída del consumo que esta implica, algo empeorado por la sobreoferta de trabajadores que ofrecen esos servicios. La caída en la demanda, además, obliga a los repartidores “a trabajar durante más horas y en las zonas de más alta demanda”, para cubrir sus necesidades básicas, y “llegar a los 800 mil pesos de un sueldo mínimo”, relata Ramón, repartidor de Cabify, que entrega los pedidos de delivery de Mercado Pago Envíos.

En este nuevo esquema, la promesa de autonomía y libertad que ofrecen las plataformas contrasta con las condiciones reales de quienes trabajan en ellas. Lejos de ser socios, los repartidores y conductores cumplen funciones vitales para las plataformas que, además, son extranjeras y se llevan las divisas que escasean en el país. Además, las plataformas modifican sus algoritmos sin dar explicaciones.

Tal como advierte un reciente informe del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani, “los trabajadores argentinos están sosteniendo su subsistencia mediante el deterioro de su calidad de vida, sacrificando tiempo personal, bienestar físico y reservas económicas”. Esta no es una recuperación: es una forma de sobrevivir en un mercado que ofrece menos derechos, más inestabilidad y que desplaza el riesgo hacia quienes menos pueden afrontarlo.