Orgullo para vencer al odio

Una multitudinaria Marcha del Orgullo se movilizó desde Plaza de Mayo hacia el Congreso para manifestar un fuerte repudio a las políticas de ajuste y los discursos discriminatorios del actual gobierno.

Una marea de personas con diversas edades, vestimentas y colores desborda la histórica Plaza de Mayo bajo una consigna que resuena en cada paso: “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”. Es la 34ª Marcha del Orgullo en Argentina y, a pesar del clima de tensión política, la celebración se alza como una columna llena de vitalidad.

Desde el escenario, por los altoparlantes suena una denuncia: «Nos persiguen, nos insultan, nos discriminan y nos hieren. Como al diputado nacional y activista gay Esteban Paulón, a quienes los militantes de este gobierno no dejan de hostigar, pero no lograrán silenciar nuestra voz ni borrar nuestras existencias”.

En medio de la multitud, bajo el sol del mediodía, una madre y su hijo caminan con un cartel que dice: «Las niñeces trans no son un debate», en sintonía con una de las consignas destacadas de la jornada, en contra de la estigmatización a las niñeces y adolescencias trans, y en reclamo por el acceso a hormonas e inhibidores.

Entre las declaraciones, resuenan los nombres de Tehuel, joven trans que desapareció en marzo de 2021, y los de Brenda, Morena y Lara, víctimas del triple femicidio perpetrado hace unos meses.

Cerca del escenario, una joven con el rostro pintado como calavera, chaleco de jean con la leyenda «abajo el cis-tema» y un abanico arcoíris en mano, declara que «estar hoy en la marcha es un acto revolucionario para todes porque si no nos visibilizamos nosotros, no lo va a hacer nadie”. A su lado, un muchacho amplía la idea: “Quieren quitarnos todos los derechos que supimos conseguir, así que los vamos a defender”.

Entre muchos atuendos que destacan, caminan tres hombres que visten shorts negros engomados y gorros de policía. Llevan discretos audífonos blancos porque son hipoacúsicos, y uno de ellos explica la razón para estar en la plaza: “Es importante que te acepten tal como se es, sin discriminar. La comunidad es la integración con la gente, así que festejamos el día de la libertad de los gays, de las lesbianas, de todos los que sean…” Y sonríe mientras los otros dos lo festejan con gestos de sus manos.

Alicia Stolkiner, destacada psicóloga, docente e investigadora en salud mental y colectiva, es invitada a subir al escenario para recibir un reconocimiento por su apoyo a la comunidad LGBT+. Al bajar, en diálogo con ANCCOM subraya la importancia de esta movilización: “Son 70 organizaciones que han logrado ponerse de acuerdo para hacer algo maravilloso, lo cual me da la impresión de que las personas que luchan por la diversidad no sucumben tan fácil a la cuestión de conflicto por la pequeña diferencia”

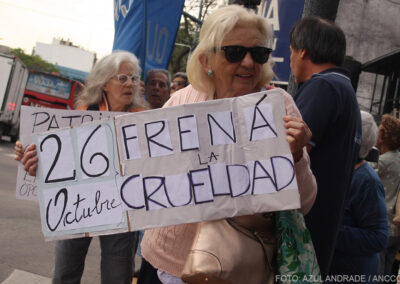

Stolkiner agradece el reconocimiento y destaca la rápida respuesta del movimiento LGBT+ ante las declaraciones del presidente en el Foro de Davos, y también al acompañar a los y las jubiladas frente al Congreso.

“Creo que hay que mantener el estar en la calle, defender la vida y la integridad de cada persona, y denunciar cada situación de violencia. Nosotros muchas veces no tenemos los medios hegemónicos, pero bueno, hay que inundar las redes, aunque tengas diez seguidores. Yo agradezco infinitamente a la gente que tiene el valor de hacer pública su condición para que otros puedan hacerla pública” declara la psicóloga.

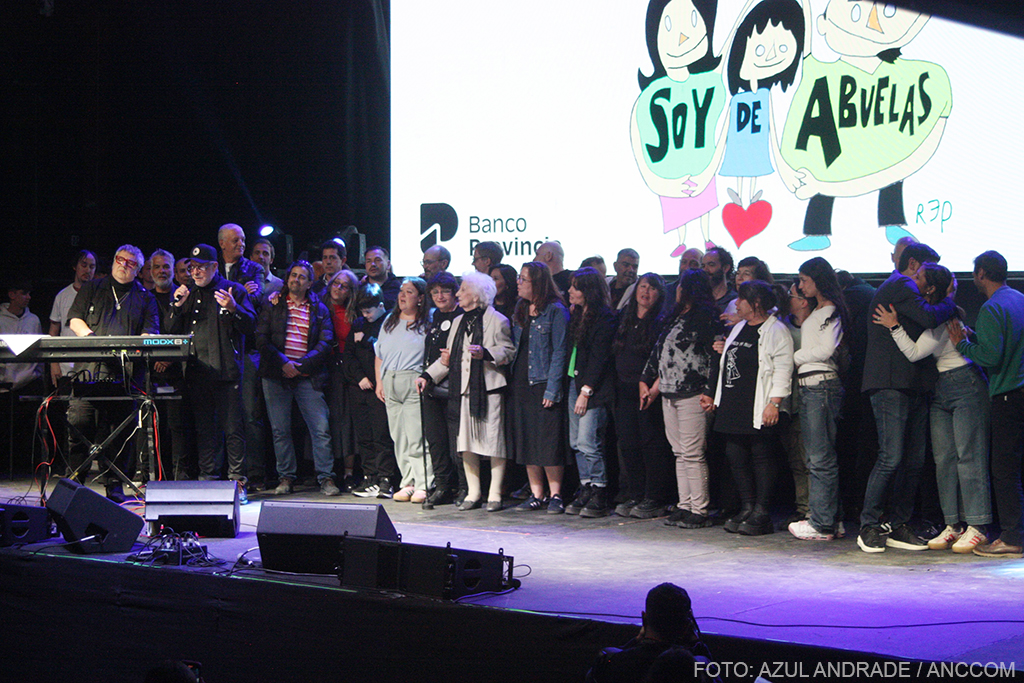

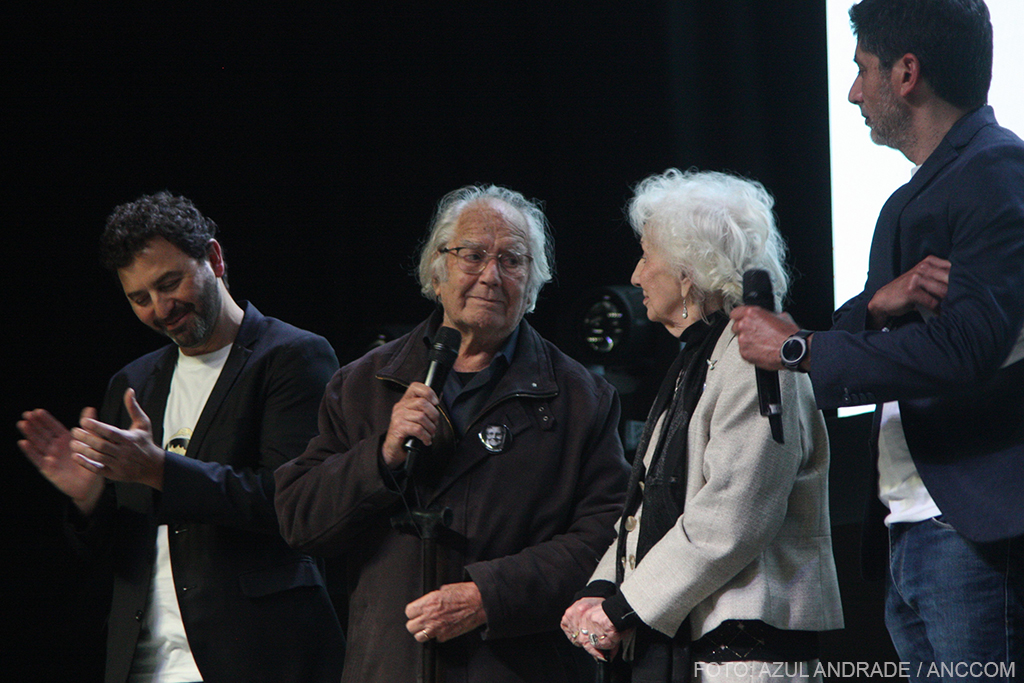

En otro escenario aparece Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, que levanta un pañuelo con los colores del arcoíris donde se lee ‘Son 30.000’. Sobre sus piernas descansa la bandera de la integración y, con una sonrisa, declara: «Estamos demostrando que la resistencia continúa, ¿saben por qué? porque no nos han vencido”. Al alzar los brazos, recibe una ovación de aplausos.

En las calles aledañas, el sonido de los parlantes es reemplazado por la potencia de los bombos de la murga y los cánticos de los concurrentes que inician la marcha hacia Plaza Congreso. Distintas carrozas decoradas con los colores del arcoíris avanzan junto a la multitud en un clima festivo. La gente canta el Himno Nacional, levanta las banderas del orgullo, baila y festeja, celebrando la libertad que otorga estar rodeado de personas que respetan cada identidad.