“Qué importante que renazca Sudeste, en este Espacio”

Luis Ziembrowski, protagonista de la película basada en la primera novela de Haroldo Conti, participó de su proyección en la ex-ESMA a 100 años del nacimiento del escritor.También estuvieron el director Sergio Bellotti, y Ernesto, el hijo del autor desaparecido por la última dictadura.

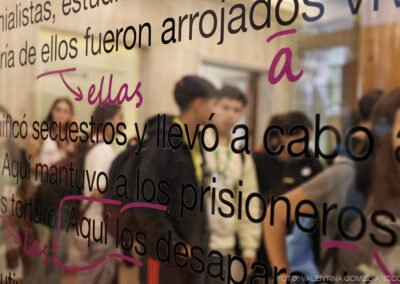

Sobre la Avenida Libertador, a la altura 8151, las barreras son difíciles de atravesar, pero vale la pena recordar con memoria aquel horror, resistir desde el dolor y la conciencia colectiva, para evitar la repetición.

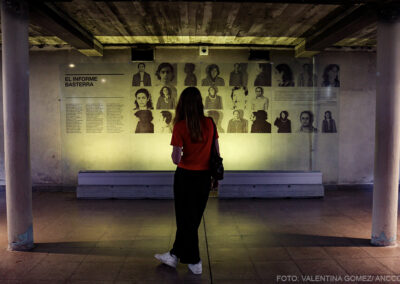

Al ingresar al Espacio Memoria de la ex ESMA, la posibilidad de perderse entre sus calles es grande. Aún con el atardecer, una tenue luz azul ilumina el cielo y las calles parecen angostarse. Las sombras de los árboles se reflejan en el cemento. Uno se pregunta: ¿Cuál es la dirección correcta?

—Por la derecha, camine unos ciento cincuenta metros y ahí vas a ver la Casa de la Identidad —explica con amabilidad el trabajador de protección del espacio.

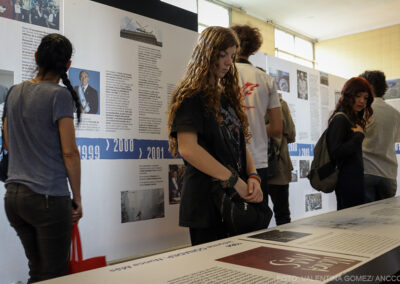

Al recorrer los ciento cincuenta metros un gran edificio de ladrillos –llamativos–, se impone. Casa por la Identidad. Abuelas de Plaza de Mayo, se alcanza a leer en un cartel. Al ingresar, dos pasillos alargados se abren hacia diferentes direcciones. Al fondo, a la derecha, se encuentra el microcine.

Luces apagadas y silencio en la sala. La proyección comienza a sumergir a todos en otra época y ambiente. El tiempo transcurre más lento, —como si el río estuviera quieto— los colores de las bifurcaciones del Delta resaltan en verdes y amarronados. La tranquilidad de la vegetación y los sonidos de la fauna se perciben con lentitud.

Sudeste es una película basada en la primera novela de Haroldo Pedro Conti, escritor, periodista y docente argentino, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar, el 5 de mayo de 1976. Conti describió y plasmó la geografía del Delta argentino en su literatura: La naturaleza y el río como protagonistas; el hombre como excusa. La naturaleza avanza, y el hombre va detrás.

El ritmo de la película invita a vivir el tiempo del río, esperando —con quietud— el momento de la acción. A cien años del nacimiento de Conti, la sensación de rescatar el tiempo y la memoria a través de la proyección de Sudeste en el ciclo “Cine por la identidad” es de gran importancia en un momento marcado por el negacionismo y la política destructiva sobre la cultura del gobierno actual.

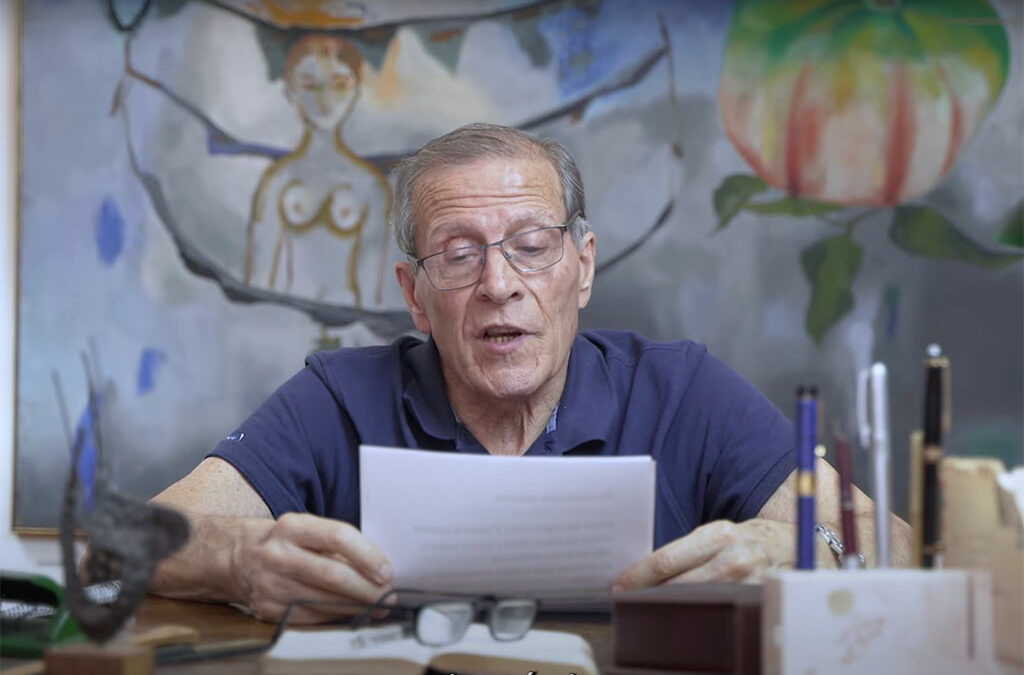

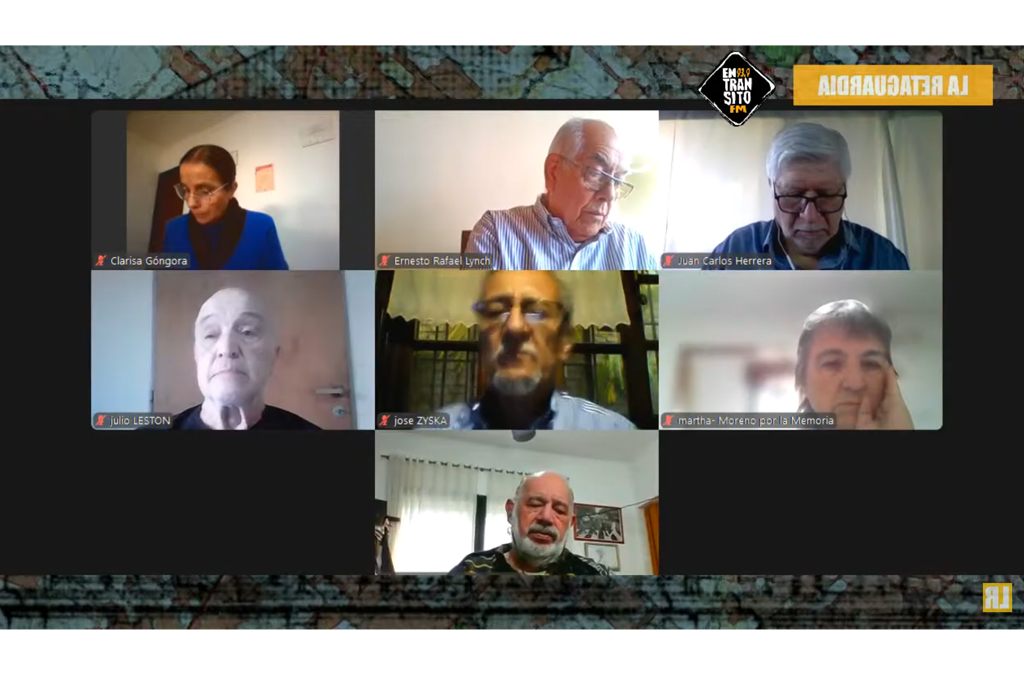

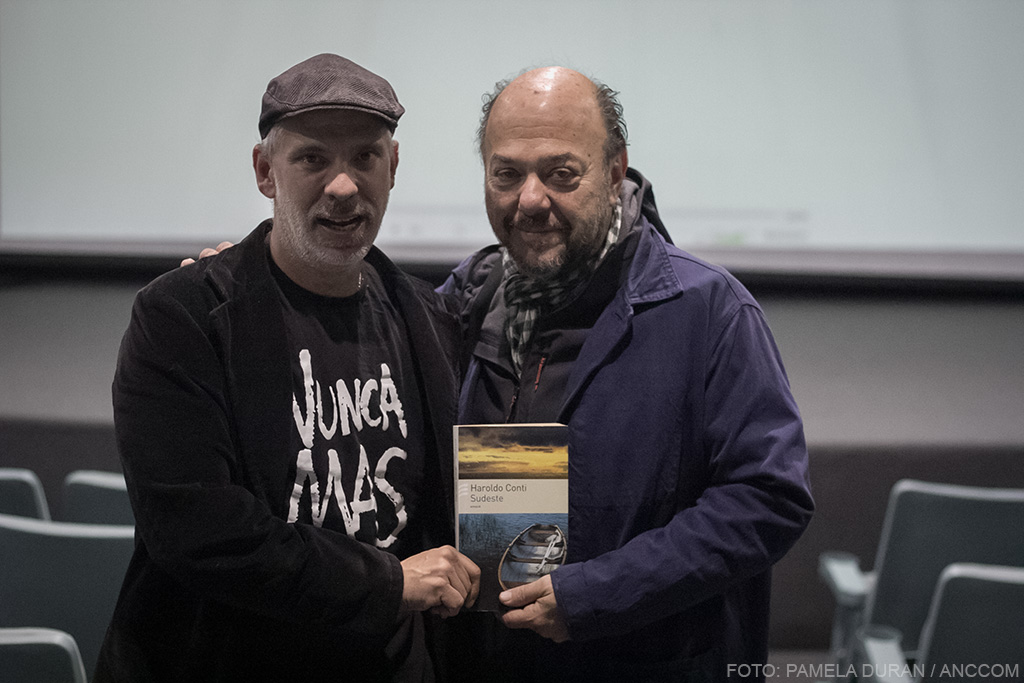

Entre el público del ciclo pudo verse -además de a Ernesto Conti, hijo del escritor y Luis Ziembrowski, protagonista del film, invitados a participar de una charla posterior- a Élida Gonzáles, la única mujer en el film -compañera de Ziembrowski por entonces- y su hijas; al director de arte, Federico Mayol, entre otros familiares y protagonistas de esa reunión entre cine y literatura. El debate fue moderado por Manuel Barrientos. Ante la pregunta del periodista sobre el significado de la reunión, Ziembrowski rompe el hielo: «Qué importante que renazca ‘Sudeste’ en este espacio, en esta nave insignia de las Abuelas, rescatando la memoria».

Durante el debate se abordaron puntos clave sobre la película: sus motivos, su estilo de filmación y el contexto en el que se produjo. Sergio Bellotti, el director, explicó cómo Sudeste fue filmada en un momento de crisis, cerca del estallido social de 2001, con escasos recursos y mucha entrega. De manera anecdótica, Ziembrowski recordó cómo durante el rodaje seguían las noticias de las manifestaciones en Plaza de Mayo a través de un pequeño televisor «Creímos que eran imágenes del 89, hasta que finalmente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”, y agregó: «El 20 de diciembre terminamos la película, yo volví con la lancha al puerto del Tigre, llegué a mi casa, me bañé y de ahí a Plaza de Mayo. Era todo muy trascendente, también haber abrazado la primera novela de Haroldo Conti», recordó dejando entrever la tensión de una Argentina que intentaba sostenerse en medio del caos.

En el debate, también se remarcó el gran trabajo colectivo que hubo por detrás de la película, no solo en su filmación, sino en la recuperación del material. Manifestaron su agradecimiento hacia instituciones como el INCA y el ENERC, por ayudarlos a reconstruir y revivir la película. La dificultad para conseguir una buena copia del film original se enlaza con la adversidad en la que fue filmada, este detalle marca aún más el espíritu de la película. “Muchas personas se movilizaron para conseguirla. Se produce un fenómeno colectivo que es la maravilla que tiene cualquier proyecto”, resalta Ziembrowski.

La mística en las imágenes y el tiempo de narración de la película se potencian con la actuación de Javier Locatelli, protagonista isleño que interpretó a “El boga”, un adolescente que nació y vivió toda su vida dentro de la atmósfera del río, a espaldas del continente. Al momento de iniciar el rodaje Locatelli solo había pisado Buenos Aires dos veces en su vida. Su actuación fue clave para seguir nutriendo la ambientación y estilo de vida especial que tiene la isla. Barrientos repone que los propios isleños sentían que estaban haciendo la novela de Haroldo, “Sudeste es la gran novela del Delta”, resaltó.

Bellotti supo capturar a la perfección aquella naturaleza humana que lo inspiró, la recreó con gran honestidad y locura artística, cualidad especial del director que todos los presentes recuerdan con nostalgia.»Hay un mito que dice que Bellotti tiró el guion al río antes de filmarla», expresa Barrientos con picardía, a lo que responde: “Yo no lo vi, pero podría ser cierto”.

La función del ciclo Cine por la Identidad fue más que una proyección: Fue un acto de resistencia cultural, un espacio donde la memoria de Haroldo Conti y su legado se entrelazaron con el presente. Frente al avance del negacionismo y las dañinas políticas del gobierno actual hacia la memoria, el cine y la cultura se mantienen como trinchera. Ernesto Conti, hijo del escritor desaparecido, agradeció el homenaje: “Para nosotros como familia esta es una doble reivindicación. Pone en valor la obra de mi viejo. Es la manera de mantenerlo vivo, reconstruirlo en este caso a través de la película”.

La próxima función de Cine por la Identidad se llevará a cabo el 26 de junio, una nueva oportunidad para seguir construyendo y reflexionando sobre la identidad argentina a través del cine como un vehículo de memoria colectiva.