La mansión del horror

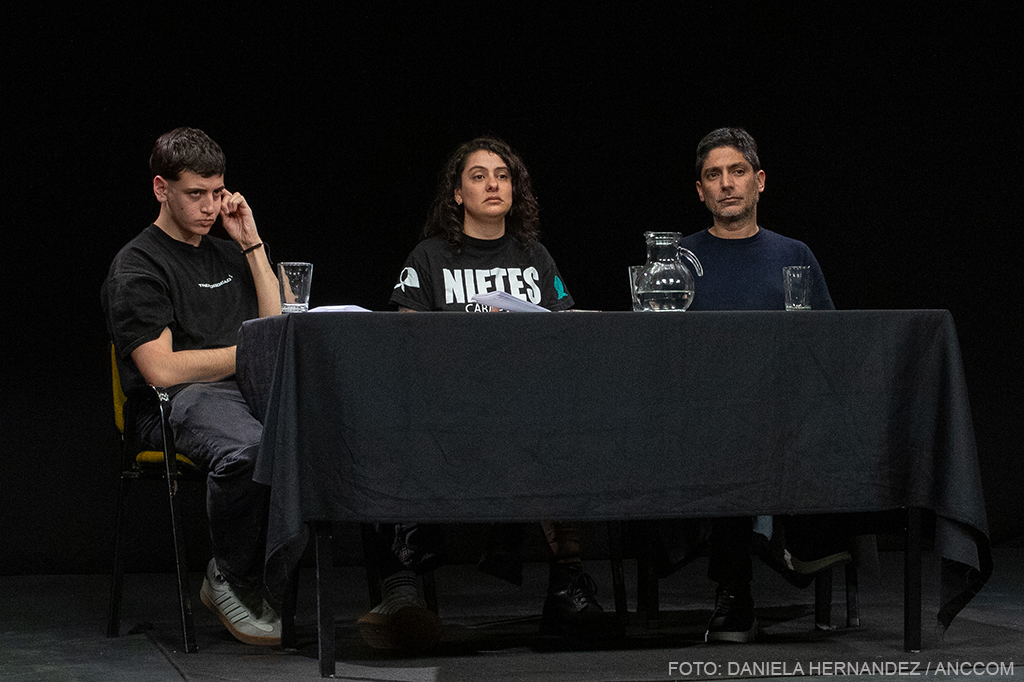

En la 29ª audiencia por la Megacausa Mansión Seré y RIBA declararon Norma Rovira, Graciela Fernández y Silvia Genovese, quienes detallaron sobre los secuestros y torturas llevados a cabo por la última dictadura cívico militar en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

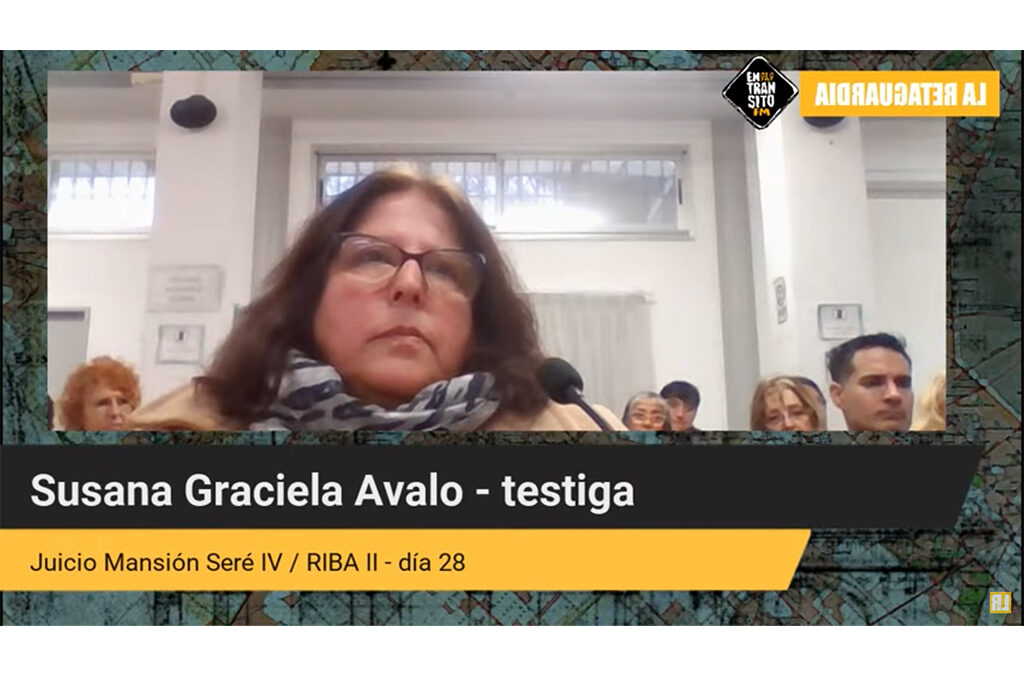

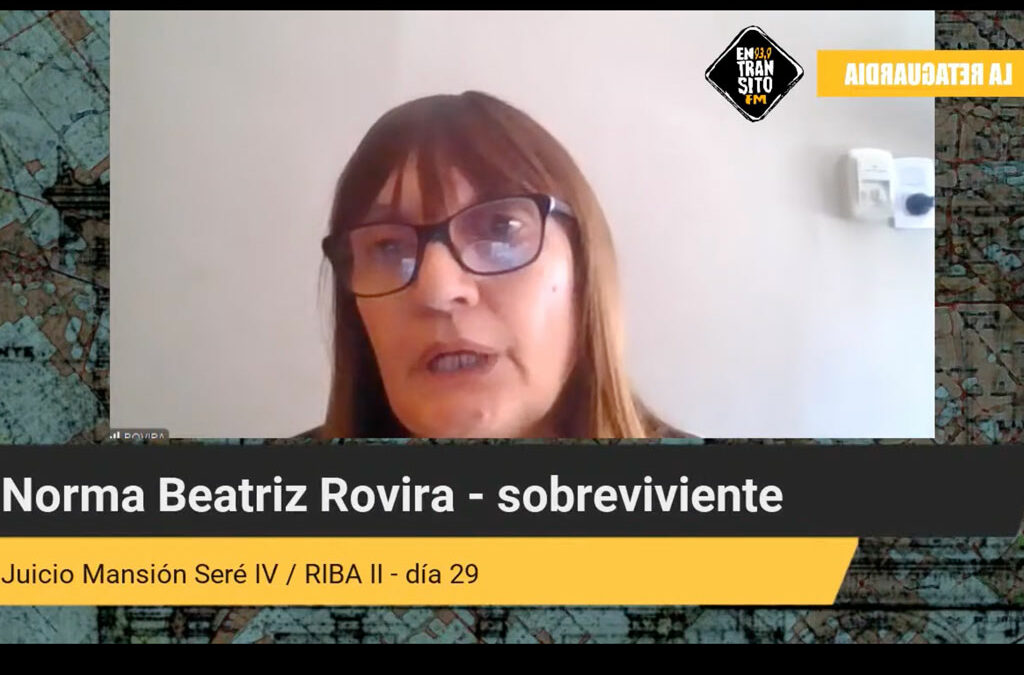

“De un día para otro quedé sin nada, se llevaron lo más importante de mi vida. Con el tiempo logré armar una familia, pero el vacío prevalece y siempre me va a faltar algo. Sigo sin saber dónde están y sin recuperar sus restos. Tuve que rehacer mi vida a pesar de la duda que continúa”. La declaración pertenece a Norma Beatriz Rovira, que tenía 13 años cuando el 6 de abril de 1977 su padre Juan Luis Rovira y su madre Haydeé Bruno Ottaviani fueron secuestrados en Merlo. Durante la audiencia 29 de la Megacausa Mansión Seré IV y RIBA II de este martes también declararon otras dos testigos, Graciela Fernández y Silvia Isabel Genovese. Las tres, que ya habían testimoniado en tramos previos del juicio, se pronunciaron a distancia, comunicadas desde fuera del tribunal.

Ante la pregunta inicial de uno de los abogados defensores de si había sido víctima la de la última dictadura, Rovira respondió: “Víctima fui, porque estuve en el lugar y fui testigo de cómo se llevaron a mis padres”. Sobre aquella noche recuerda los golpes y cómo fue derribada la puerta de su casa. Ella y su hermano quedaron separados de sus padres, su madre gritaba desde la cocina y ellos estaban siendo custodiados en la habitación donde dormían. “Sentía que tenía que ver a mi papá así que pedí ir al baño. En el trayecto vi hombres armados –su papá le pidió que se tranquilice y ese fue el último recuerdo de él–, que antes de irse nos dijeron que no salgamos hasta el amanecer porque si no nos iban a voltear”.

Tras 23 años pudo conocer qué les sucedió a sus padres luego de que se los llevaran aquella madrugada. “Doné sangre por la posibilidad de buscar sus restos a través de mi ADN. La bioquímica reconoció mi apellido porque había compartido cautiverio con mi madre. En ese momento me llamaron desde Mansión Seré para ver si quería conocerla y al llegar al encuentro no tuve que siquiera presentarme porque ella me reconoció inmediatamente, dijo que era igual a mi madre”. Si bien la testigo no lo recordaba, el fiscal de la causa, Félix Crous, mencionó el nombre de la sobreviviente, Nora Etchenique, para ver si la testigo recordaba; Rovira dijo que “podría ser”.

Graciela Fernández, cuñada del sobreviviente de Mansión Seré Jorge Pociello, declaró acerca de las principales consecuencias físicas y psicológicas que éste debió afrontar: “A la familia nos cambió la vida a todos, y a él lo mató. No tuvo una buena vida luego de ser liberado y estoy segura que podría haber vivido muchos años más y de mejor manera. Si bien Jorge ya no está, vuelvo a declarar porque estas cosas no deben olvidarse”. Fernández asistió al momento de la reaparición de Pociello, tras cuatro meses de secuestro. “Yo quería declarar porque estaba en su casa el día que apareció. Cuando llegó se parecía a las imágenes de personas que sobrevivieron a campos de concentración: rapado a pedazos, sucio y muy delgado, vestido con un pantalón enorme atado con una soga y zapatos de distintos pares. Eso fue en marzo de 1978”, relató Fernández.

Pociello era militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC) y secretario de la organización en el barrio de Once. En la madrugada del 20 de noviembre de 1977 un grupo de personas ingresó en su vivienda y lo encañonaron. “Tenían armas largas y revolvieron todo el departamento para después llevarse casi todo: documentación, fotos y hasta vajilla que después Jorge contó que reconoció dentro del centro clandestino. Con la vuelta de la democracia algunos vecinos nos contaron que habían visto el operativo en el cual cortaron dos calles y eran cinco camionetas con al menos 15 personas”, recordó la testigo.

Si bien en principio no contaba mucho a la familia, “Jorge nos dijo que aquello era el infierno. Luego de esa vivencia traumática comenzó a tartamudear y lo hizo de por vida”. Entre las secuelas, su cuñada destaca reiterados ACV, uno de los cuales provocó su muerte. “Durante una internación, el médico nos preguntó si jugaba al rugby por la cantidad de golpes que tenía en la cabeza”. El miedo y el asedio permaneció en la familia, ya que durante dos años Jorge recibía el llamado de un sujeto que se hacía llamar “Huguito”. Pociello nunca declaró lo que vivió, “durante los años 80 no lo hizo porque tenía mucho miedo”, explicó.

Fernández recordó que Pociello le contó que había estado detenido con Silvia Genovese y con Jorge Infantino, un antiguo compañero de militancia, “por el lado de quien venía la búsqueda y posiblemente el secuestro». Infantino le había confesado a Jorge que un torturador era vecino suyo y como lo había reconocido lo iban a matar. Aún continúa desaparecido. A Pociello, como a varios otros, “los soltaron días después de que prisioneros se fugaron del centro clandestino; a muchos otros los trasladaron”, finalizó Fernández.

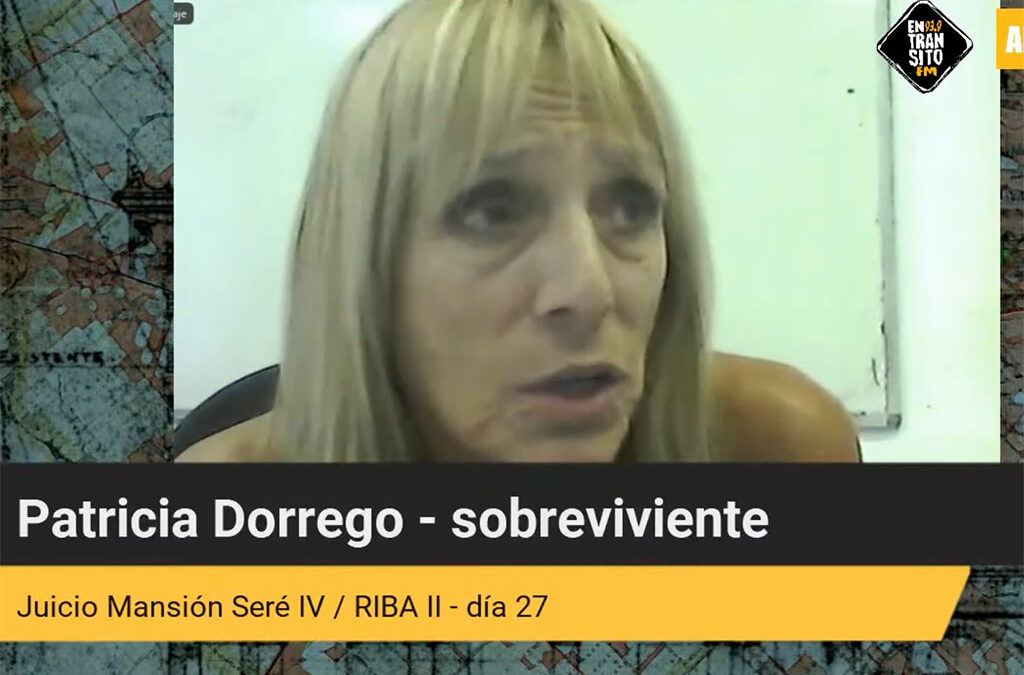

Por primera vez, en este juicio se utilizó un recurso novedoso para la transmisión de una declaración. La sobreviviente Silvia Isabel Genovese declaró ante el tribunal pero al público solo se transmitió su voz sin exponer su imagen. Con 18 años, el 29 de noviembre de 1977 la sacó de su casa familiar en Lugano un grupo de hombres vestidos de civil. Llevaban armas largas y se enfrentaron a un tiroteo con vecinos policías de la zona. “Me subieron a un vehículo, me vendaron y manosearon. Hicimos un largo recorrido durante el que buscaron a más personas de las que escuché los gritos. Me llevaron a un lugar que no conocía ni identifique por mucho tiempo, una casa semiderruida. Pude ver una habitación llena de colchones en el piso, las ventanas tapiadas con madera”. Supo, luego del retorno democrático, dónde había pasado sus días secuestrada. “Se comenzó a hablar de los centros clandestinos y a partir de las descripciones que otros hacían de Mansión Seré, me di cuenta que había estado ahí. De afuera no la vi nunca, pero de adentro era tal cual la describían”, expresó Genovese.

Aquella noche a sus padres les dijeron que la llevaban para hacer averiguaciones. “El grupo de hombres se presentó con un compañero que yo conocía de la militancia barrial de la FJC en Once, Jorge Infantino, para que me reconociera”. Sobre los interrogatorios recuerda que “preguntaban por nombres de personas, direcciones y para realizarlo utilizaban distintos metodos de tortura como golpes, electricidad y quemaduras con cigarrillos, además de abuso psicológico. Quienes nos interrogaban no estaban todo el tiempo en la casa, pero sí había permanentemente una guardia”. Ante la pregunta de los abogados defensores respondió que “ninguno usaba uniforme; por el contrario, vestían de civil. Entre los guardias hablaban abiertamente de la Fuerza Aérea delante nuestro”. Durante el cautiverio recordó haber visto nuevamente a Infantino y también a Pociello, además de a Laura Abadi, con quien compartió habitación.

Una semana antes de liberarla comenzaron a controlarla porque estaba muy amoratada por los golpes. “Me dijeron que me iban a tener unos días más hasta que se me fueran las marcas. Cuando me liberaron me advirtieron que tuviera cuidado con lo que contaba porque eso era una guerra”. Durante un tiempo posterior fue amedrentada con llamadas anónimas a su casa.

Finalizadas las tres declaraciones relacionadas al excentro clandestino de detención, tortura y exterminio Mansión Seré y apodado “Atila” por “La Patota”, grupo represor que allí asesinaba y torturaba, quedó programada la siguiente audiencia para el martes 9 de septiembre de manera presencial en el TOF °5 de San Martín (Pueyrredón 3734).