Las nuevas prioridades de Adriana

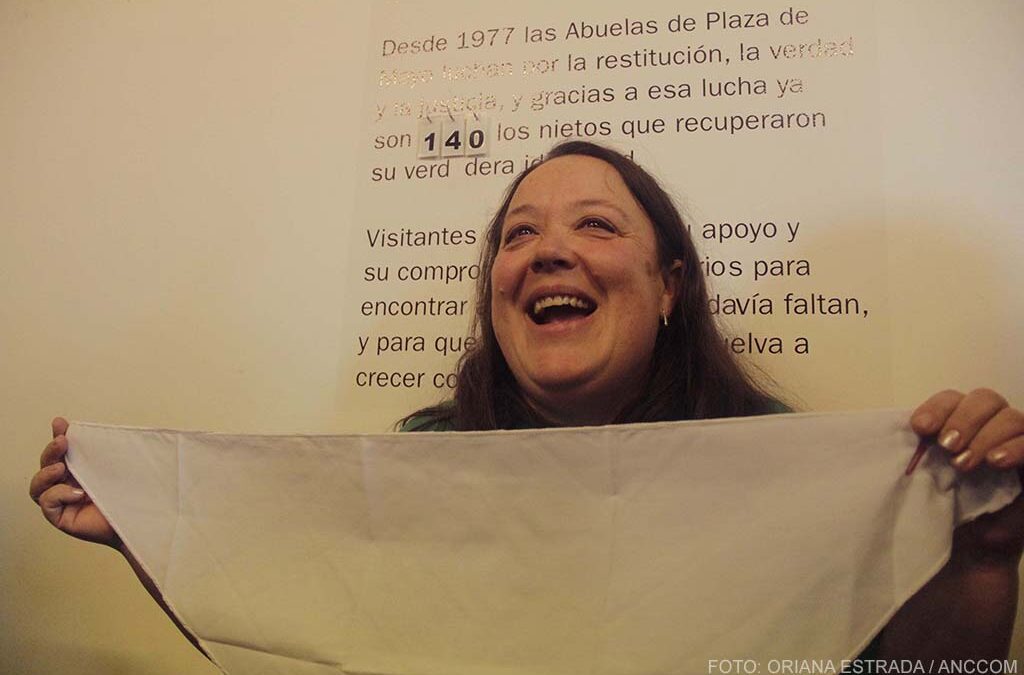

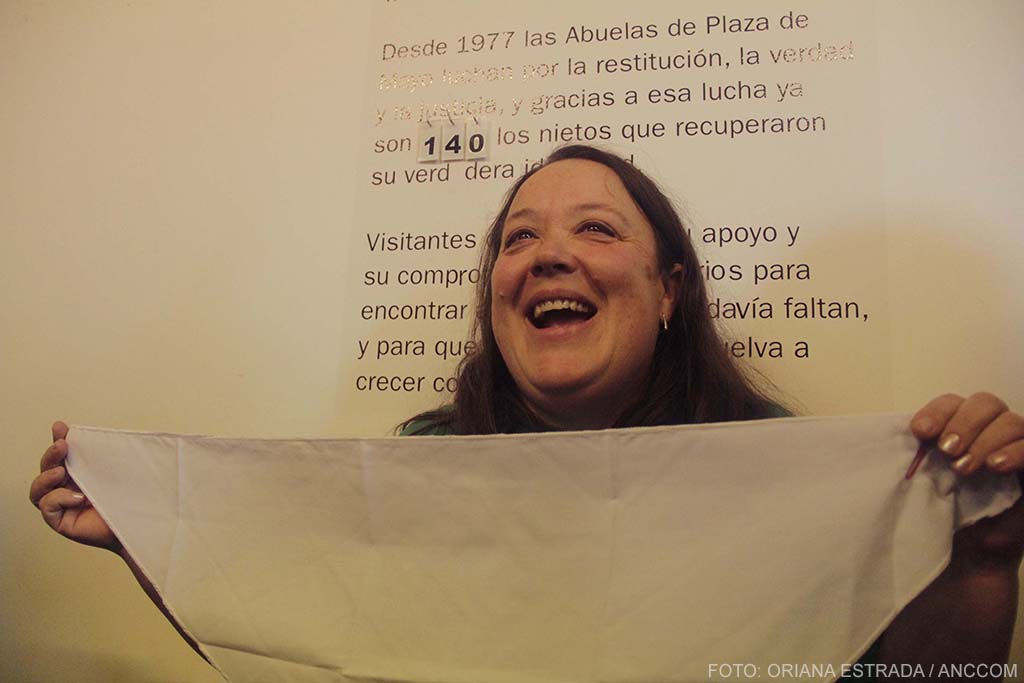

Adriana Metz Romero, hermana del nieto 140 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, habla de su historia, de la búsqueda colectiva, de cómo conoció la noticia y de su experiencia de llorar y reir al mismo tiempo.

“Ella, Graciela Romero caminaba por las calles de los barrios de la ciudad del sur de la Provincia de Buenos Aires cubierto su cuerpo pequeño, con un poncho de lana que la distinguía y la protegía del frío y de los vientos sureños que sí le enrojecían la diminuta nariz. Por ella invitamos a recorrer esta página…”

Entrada del blog “Poncho de Lana”, de Adriana Metz Romero.

Cubierta con un saco de lana colorido, Adriana Metz Romero abre la puerta de la casa en la que se aloja. En la calma de una calle semivacía por el feriado del Día de la Independencia, ella no para de atender llamados y agendar otros. Se hace un momento para responder a todos, pero anticipa que puede pausar cualquier entrevista en caso de que llegue la respuesta a sus mensajes de su hermano, a quien conoció esta semana: “Prioridades son prioridades”, dice.

“Siempre fui parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo que pasa es que yo no me hacía cargo”, expresa sobre el vínculo con la organización a la que se sumó definitivamente en 2012 como trabajadora de la sede de Mar del Plata y en la que es parte de la Comisión Directiva desde 2023. “Recuerdo una oportunidad en que visitamos la sede central de Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque llegamos cuando ellas no estaban, entramos como cualquiera puede entrar a la casa de su abuela. El escritorio de Estela -Barnes de Carlotto- era grande, con un vidrio bajo el cual había fotos, postales y saludos. Vimos una foto carnet en blanco y negro mía, muy chiquita, supongo que con seis años”, recuerda.

Adriana es idéntica a la imagen que la organización utilizó de su madre para la conferencia de prensa y que tiene publicada en la página web oficial para la búsqueda de los aún desaparecidos Graciela Alicia Romero, su madre, y su padre, Raúl Eugenio Metz. Ambos fueron secuestradosen Cutral Co, el 16 de diciembre de 1976, cuando tenían 24 y 25 años respectivamente. Graciela gestaba un embarazo de cinco meses. Desde entonces, la familia Metz-Romero se dedicó a la búsqueda del bebé apropiado hasta que el pasado viernes, Abuelas de Plaza de Mayo pudo recuperar su identidad, convirtiéndose en la restitución 140 de la organización.

Durante su infancia, Adriana vivió en Bahía Blanca y fue criada por sus abuelos paternos, Oscar Metz y Elisa Kaiser, hasta que, por su tan corta edad y la vejez de los abuelos “no me podía hacer cargo de ellos”, y terminó mudándose a Mar del Plata con una tía materna, Norma Romero. “A mis 14 años me dediqué a ser adolescente. Cuando cumplí la mayoría de edad, me hice cargo de las cuestiones legales. Para lo que las Abuelas me necesitaban yo estaba, pero tampoco había iniciativa de mi parte. Cuando tuve a mi hijo, Enzo, entendí mi falta al no haber sido criada por mi papá y mi mamá. Luego, con el nacimiento de mi segundo hijo, Luca, al verlos interactuar a ellos como hermanos, me di cuenta de lo que me habían quitado. Decidí que no iba a quedarme esperando a que las Abuelas encontraran a mi hermano. Yo tenía que participar de la búsqueda activamente. Así fue como en el año 2012 me reincorporé y ellas se encargaron de recordarme que lo nuestro tenía historia”, expresó en relación a una visita que hicieron Estela de Carlotto y Rosa Tarlovsky de Roisinblit -actuales presidenta y vicepresidenta de la organización respectivamente- a la casa de sus abuelos. “Estaban preocupadas porque una abuela tan mayor estuviera a cargo de una niña tan chica. Cuando ellas empezaron la búsqueda de sus nietos eran jóvenes. No era el caso de mi abuela”, explicó Adriana que en 1976 cuando sus padres fueron secuestrados tenía un año de edad y su abuela 65.

¿Cómo fue el momento en que te enteraste de los resultados del ADN?

Manuel Goncalves Granada -nieto restituido y parte de la organización- me avisóque estaba viajando a Mar del Plata y que iba a pasar a saludar y que me iba a traer un regalo. Cuando llegó, yo había preparado algo para picar. Veo que viene con las que yo llamo las ‘bolsitas de las buenas noticias’ -explica en referencia a las bolsas de telas con la estampa de la organización-. ‘Te traje un regalito de Abuelas. Adentro hay un regalo de todas las personas que te queremos’, me dijo. Lo abrí, sin los lentes puestos, y lo primero que veo es el 17 de abril de 1977. Todo lo que aparecía arriba y abajo, no lo entendía. Solo me dijo: ‘Lo encontramos’. Y ahí empecé a reír y a llorar. Según Manuel, nunca había visto a alguien llorar y reír con tanta intensidad a la vez. Me salió hacer un chiste ¡Ay, voy a salir a correr! Algo que en mi vida hice. Le conté a unas pocas personas, mis hijos, una amiga de mi madre, a Alicia Partnoy y a mi compañera de oficina de Abuelas. Iba caminando por la calle y pensaba, tengo una noticia hermosa para contar, que a la gente la va a alegrar, pero no se lo puedo decir. Me sentía casi egoísta, pero es por una causa fundamental: que la difusión de una restitución sea dada por quienes tienen la palabra autorizada para hacerlo, las Abuelas, con la herramienta de la conferencia de prensa. Me tuve que aguantar desde el sábado a las 15 horas hasta el lunes casi a la misma hora.”

Adriana afirma que nunca sospechó lo que se estaba gestando, que “el 140 es mío” como rezaban carteles festivos que levantó la familia durante la conferencia del pasado lunes. “Como parte de la organización, sé que Manuel Goncalves es el encargado de comunicar las noticias relacionadas al reencuentro de un nieto o nieta. Pero nunca sospeché o se me ocurrió pensar que venía a contarme esto, a pesar de la reiterada comunicación el viernes y sábado”, explicó.

El caso del ahora nieto 140 es uno de los cuales, según Adriana, se tenía bastante información: solo faltaba conocer dónde estaba el bebé apropiado. “Sabemos que nació en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, el 17 de abril de 1977. Que estuvo cuatro o cinco días con mamá y que después alguien se lo llevó. Hay nietos que recuperaron su identidad pero que no saben dónde o cuándo nacieron. Ahora el caso ya está completo porque sabemos que vive y conocemos su ubicación”, durante la conferencia de prensa del lunes, Adriana mencionó su temor de que el bebé no hubiera llegado a la vida adulta.

¿Qué recuerdo tenés de la búsqueda de tus abuelos?

Tengo el recuerdo de la búsqueda de un varón. Yo siempre supe que era hija de desaparecidos y que tenía un hermano. Crecí sabiendo qué les había sucedido a mis padres, que su ausencia no era por un accidente de tránsito o una enfermedad. En mi casa se hablaba de Raúl y Graciela, que embarazada de cinco meses habían sido secuestrados. No tenía ningún reparo en decir que vivía con mi tía por ser hija de desaparecidos. Todo esto previamente al testimonio de Alicia Partoney -sobreviviente del centro clandestino La Escuelita- que se vio forzada al exilio en Estados Unidos y desde allí hizo denuncias de lo que ocurría en Argentina. Pero también halló denuncias y pedidos de información que llegaban desde nuestro país al extranjero. Una de ellas era el testimonio de mi abuelo que busca a su hijo Raúl, a su nuera Graciela embarazada y que cuando se los llevaron dejaron a su hija de un año en brazos de un vecino. Alicia, como sabía con quién había compartido cautiverio, envió una carta a mis abuelos en la que cuenta que en ese centro clandestino había visto a mi papá, a mi mamá y también a María Elena Romero, hermana menor de mi mamá que fue secuestrada en febrero de 1977 y asesinada el 12 de abril del mismo año, enmascarado en un falso enfrentamiento armado. El testimonio de Alicia fue fundamental y por ella supimos que mi hermano había nacido. El relato se fue completando con la información que aportaron los sobrevivientes con el paso del tiempo. Siempre fue una búsqueda colectiva. Aunque Estela -de Carlotto- habla de que es un ‘milagro’, ellas fueron las que empezaron con estas búsquedas que hoy dependen de trabajadores del Estado nucleados en organismos como Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que hace todo el trabajo científico-técnico para que ese resultado esté. Es un trabajo totalmente colectivo, y así también es la alegría, que debemos compartir. El mensaje tiene que seguir circulando, porque nos quedan 300 por encontrar.”

¿Y cómo fue tu proceso de búsqueda para finalmente vivir el encuentro?

A la búsqueda había que darle una vuelta de tuerca para que una persona de casi 50 años, que tiene una vida establecida y sus problemas de lo cotidiano, encontrara elementos que le provocaran unclic y que se acerque a Abuelas. Aunque no soy muy inventiva, fui poniendo esos elementos a su alcance. Nunca me puse a pensar en qué iba a hacer o decirle cuando lo encontrara porque yo estaba centrada en la búsqueda. ‘Cuando lo encuentre veo cómo hacemos, cómo se da todo’, pensaba. Y si bien entendía que buscaba para encontrar, no lo había imaginado así. Hasta que finalmente sucedió y entré del brazo de Estela. Como estoy acostumbrada a estar del otro lado del escenario, sentía que me estaba perdiendo de algo. Sin embargo, nuestra historia era finalmente la protagonista y todo lo que hice fue para estar en ese lugar: al lado de Estela y con la foto de mis viejos.

¿Cómo se resolvió el caso de tu hermano?

Las denuncias e informaciones llegan a la organización de Abuelas de Plaza de Mayo y de allí son notificados CoNaDI que, a partir de todas las herramientas que tiene como organismo estatal, comienza una investigación. Ellos convocaron a mi hermano en abril y le plantearon que había elementos que hacían sospechar que podía llegar a ser hijo apropiado de desaparecidos, sin aclarar de qué grupo familiar y que la forma de saberlo es con un examen de ADN en el BNDG que almacena las muestras de la persona con dudas y el grupo familiar y en caso de coincidir, se activa el protocolo de notificación. Cuando estuvieron los resultados, se comunicaron con mi hermano. Me dijeron que llevó casi una hora y media esa conversación y que fue bastante fluida. El preguntó cuáles eran los pasos a seguir, que en esa instancia era avisar a su grupo familiar, a nosotros, sobre los resultados. Le dijeron que me iban a avisar a mí, su hermana, y que una vez que yo fuese notificada, él ya se podía contactar.

¿Cuáles son tus expectativas de aquí en adelante?

La conexión familiar va a ser un lío bárbaro porque somos un montón los Metz-Romero. Pero nuestra relación espero siga fluyendo como hasta ahora. Estamos en contacto por teléfono, le envié algunas fotos familiares y vamos charlando. Pero estoy muy ansiosa, atenta a responderle y me preocupo por demás si él ya me contestó o aún no. Me tengo que recordar constantemente que debo bajar un cambio y dejar que fluya.

Aunque pasaron pocos días entre el pasado viernes en que el CoNaDI notificó al nieto 140 de su verdadera identidad y el contacto con su hermana, en la conferencia de prensa Adriana dijo: “Entre que la muestra entró al banco hasta los resultados (de abril a julio) él tuvo tiempo de pensar y esto lo llevó a entrar en la página de Abuelas, a fijarse los grupos familiares. Había datos que lo hicieron sospechar de que su grupo familiar era éste, el nuestro”. Quizás, en la próxima restitución el nieto 140 esté parado sobre el escenario, dando respaldo a quienes vivan la feliz noticia. O quizás lo haga manteniendo un perfil bajo, sin exponerse mediáticamente. Pero Adriana logró completar su tejido familiar luego de 49 años gracias a la búsqueda colectiva.