El juicio por los crímenes en la Mansión Seré se acerca al final

En la audiencia de esta semana, las defensas rechazaron el pedido de la Fiscalía para que se amplíen los cargos a los imputados para que las penas contemplen los delitos sexuales y los daños ocasionados a las infancias y familiares de desaparecidos.

En la 35° jornada del juicio Mansión Seré IV y RIBA II se pronunciaron los alegatos de las defensas de los imputados en respuesta al pedido de ampliación de la acusación formalizado por el Ministerio Público Fiscal y acompañado por las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Todas habían pedido en la audiencia anterior que también se contemplen en las penas los delitos sufridos por las infancias y familiares, así como también los crímenes de índole sexual.

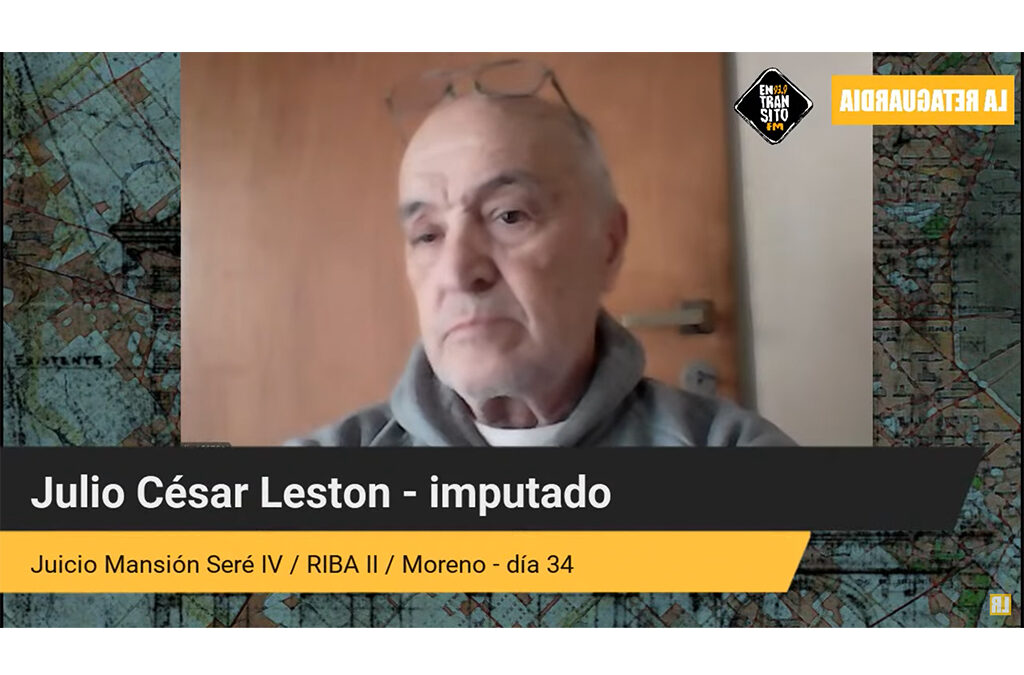

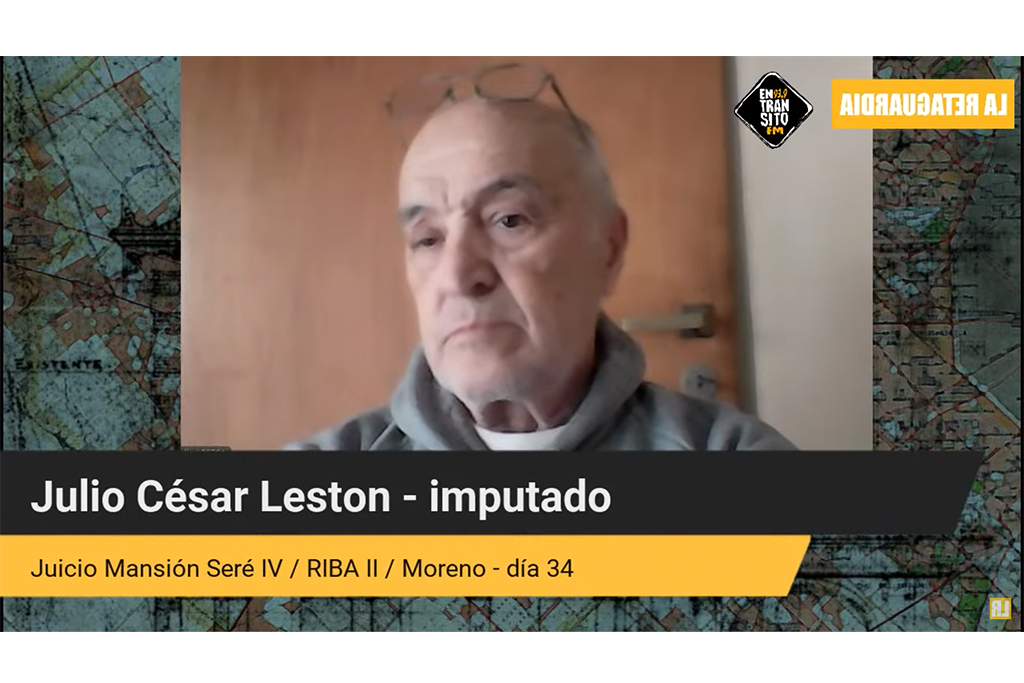

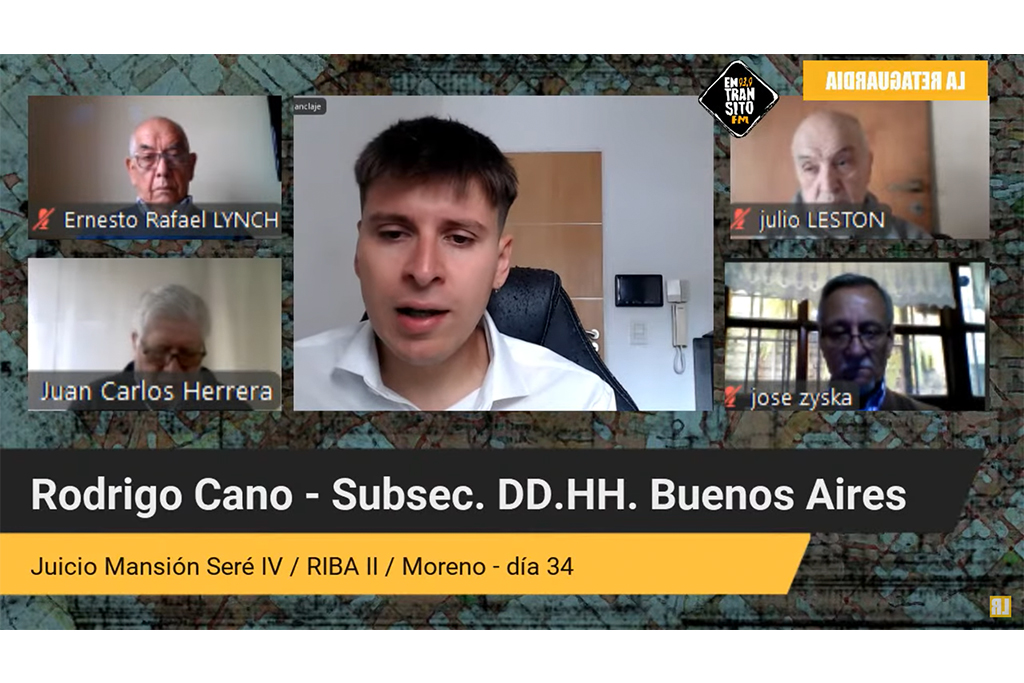

Sin embargo, los defensores de los imputados -Ernesto Rafael Lynch, Juan Carlos Herrera, Julio César Leston y Juan José Zyska- se opusieron con argumentos mayormente técnicos, sosteniendo que la ampliación de la acusación afectaría las garantías constitucionales de los acusados.

Inicio del debate

Fue durante la audiencia 33° cuando comenzó formalmente el debate sobre la ampliación de los cargos, a partir de la solicitud del fiscal general Félix Crous y la fiscal auxiliar Nuria Piñol. El pedido se basó en el Artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, buscando garantizar un tratamiento jurídico completo del terrorismo de Estado. Argumentaron que si bien la información se había recabado a lo largo de las audiencias anteriores y los hechos no eran «estrictamente novedosos, sí lo son para el debate,» ya que no habían sido tipificados de manera autónoma en la elevación a juicio.

La Fiscalía destacó la necesidad de investigar la violencia sexual con perspectiva de género, afirmando que “los abusos sexuales en el contexto concentracionario forman parte del plan sistemático y no de conductas de arranques criminales individuales de los agresores”. El otro eje fundamental de la ampliación fue el reconocimiento de niños, niñas y familiares allegados como víctimas directas de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. Negarles la categoría de víctima implicaría reducirlos a la “condición jurídica de cosas”, afirmaron.

En la audiencia siguiente, las querellas adhirieron y ampliaron el pedido fiscal. La Subsecretaría propuso reconocer como víctimas a todos aquellos que “estuvieron presentes en los operativos” y recurrió a la figura de la autoría mediata para sostener la imputación de la responsabilidad. Por su parte, Moreno por la Memoria se enfocó en el caso de torturas intrauterinas a Mario Valerio Agustín Bellene.

La respuesta de las defensas

En esta última audiencia, las defensas de los acusados expusieron sus argumentos para rechazar la ampliación. El primero en tomar la palabra fue Leonardo Miño, abogado de Juan Carlos Herrera, quien tuvo un enfoque mayormente técnico al oponerse a la ampliación alegando que no se cumplen los requisitos del Artículo 381 del Código Procesal Penal. Miño sostuvo que la ampliación no procede porque “el Artículo 381 veda la posibilidad de introducir hechos que ya eran conocidos en la etapa de instrucción. Esto es por razones muy claras, que es evitar darle una segunda oportunidad a la Fiscalía y a los acusadores cuando han omitido realizarlo en las etapas procesales pertinentes”, oponiéndose a que los fiscales tengan la oportunidad de “subsanar errores cometidos” en la etapa anterior.

El abogado también se refirió a la figura de la autoría mediata. Señaló que la aplicación de esa figura requiere verificar concretamente el elemento de la fungibilidad del ejecutor y el dominio del hecho en la organización, y que no es de “aplicación automática a toda persona que intervino en algún tipo de sistema”.

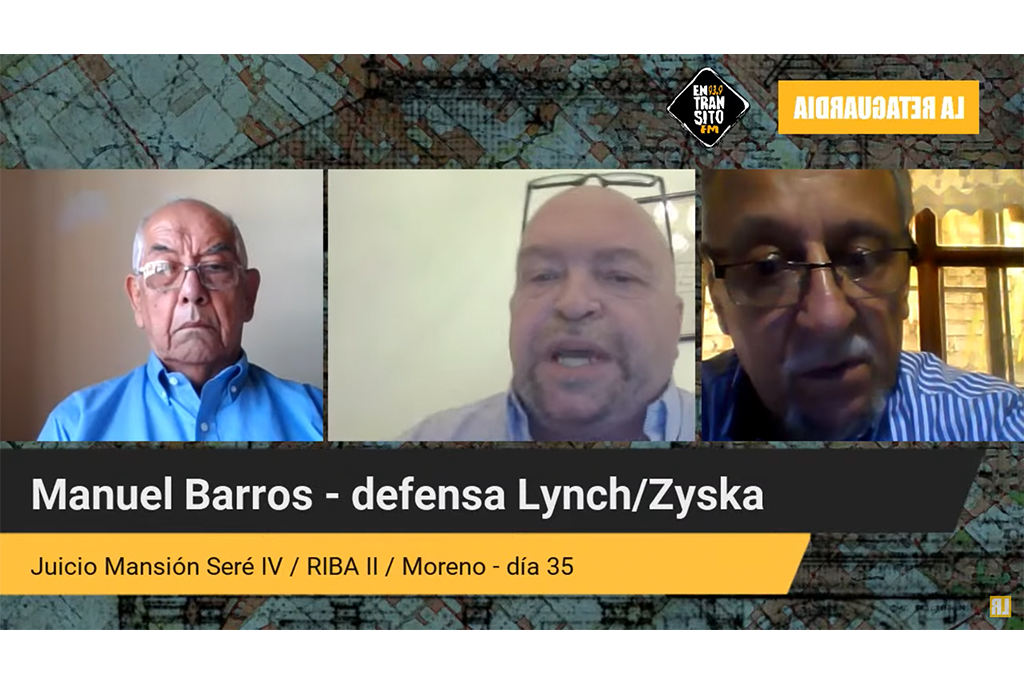

A su vez, Juan Martín Barros, abogado defensor de Ernesto Rafael Lynch y Juan José Zyska, adhirió totalmente a lo dicho por Miño pero tuvo una postura más política sobre los procedimientos en los juicios de lesa humanidad. Barros sostuvo que en este tipo de procesos se observan “muchas excepciones”, las cuales, a su entender, “van en detrimento de derechos fundamentales de los imputados”, afectando tanto las garantías procesales como las constitucionales. Además, coincidió con Miño en considerar que la ampliación es una “inclusión con forceps” porque los hechos “no son novedosos” y la Fiscalía junto con las querellas ya tenían conocimiento de los mismos.

El último en hacer uso de la palabra fue Nicolás Aguilar, abogado defensor de Julio César Leston. Como punto de partida pidió disculpas “por la demora institucional del Ministerio Público” en presentar la ampliación de forma “por demás de tardía” y adhirió a los argumentos de sus colegas. Aguilar sostuvo que la ampliación es improcedente porque no se puede torcer el debido proceso y el principio de congruencia. “Si este juicio no es justo y se altera el objeto y se prescinde de la prueba, dejamos de hacer justicia y empezamos a constituir condenas políticas”, concluyó el defensor del represor.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín N° 5 dará a conocer la resolución por la ampliación de las acusaciones el 18 de noviembre. El doctor Barros adelantó que, en esa misma fecha, sus defendidos, Lynch y Zyska, “están dispuestos a ampliar la declaración indagatoria” antes de los alegatos. Una verdadera rareza dado que los represores no suelen declarar en los juicios y resguardan a rajatablas su pacto de silencio.