«Que un genocida pise suelo argentino es inaceptable»

Creciente repudio ante la visita de Benjaín Netanyahu a la Argentina: ATE e HIJOS lo denunciaron ante la justicia y pidieron su captura. “Israel no sólo ha ocupado Gaza, sino que ha ocupado o intenta ocupar el judaísmo, y quiere que seamos escudos de sus acciones genocidas”, advierte Elina Malamud, vicepresidenta de Llamamiento Argentino Judío.

El conflicto Israel – Palestina ha escalado a niveles de lo más brutales que se ha visto en el último tiempo. La crisis humanitaria que se vive en Gaza es cada vez más atroz. Tierras arrasadas y un pueblo hambriento sufren las medidas del primer ministro Israelí, Benjamín Netanyahu.

En las últimas semanas se ha conocido la noticia de que Netanyahu visitará la Argentina en septiembre, a pesar de los pedidos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de arresto internacional por crímenes de guerra. Actualmente solo tres países en el mundo le permiten ingresar a sus territorios al mandatario: Estados Unidos, Hungría y Argentina. En este contexto, la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) en conjunto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentaron una denuncia ante la justicia contra Netanyahu y solicitaron su detención.

“En un país que se caracteriza por la lucha y la defensa de los derechos humanos, realizamos esta presentación junto a HIJOS Capital, porque no podemos quedarnos callados ante el genocidio”, afirma Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. También menciona que la denuncia surge frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometen a diario contra el pueblo palestino, y que son responsabilidad directa de Netanyahu.

“Nuestro país tiene una tradición muy clara en defensa de los derechos humanos y en la aplicación del derecho internacional. Hemos sido ejemplo en juzgar a genocidas en nuestro propio territorio, y tenemos que mantener esa coherencia en el plano internacional. A la comunidad palestina le decimos que no está sola, que su lucha también es nuestra. Y al pueblo argentino le recordamos que cuando decimos ‘Nunca Más’ no es solo para nosotros, es para cualquier pueblo que luche por sus derechos. Que un genocida pise suelo argentino es inaceptable. En Argentina no vamos a recibir a quienes tienen las manos manchadas de sangre”, argumenta con firmeza en comunicación con ANCCOM.

En consonancia, Anabella Montaner y María Verónica Castelli de la agrupación H.I.J.O.S informan que se sumaron a la denuncia porque los motivó la inminente visita de Netanyahu a la Argentina. Argumentan que “frente a las denuncias que tiene por las gravísimas violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino, como organismo de derechos humanos lo que corresponde es que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que este genocidio se termine y los responsables rindan cuentas y sean sancionados como corresponde. Que el gobierno argentino haya invitado a Netanyahu es una ofensa al pueblo palestino y a la comunidad internacional. Y si esa visita se concreta, será por los esfuerzos del presidente Milei para lavar la cara y garantizar la impunidad de una persona acusada por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Los denunciantes indican que a nivel internacional buscan sumar presión y visibilidad para que Netanyahu y quienes cometen estos crímenes sepan que “el mundo los está mirando y no hay impunidad”, en palabras de Catalano. Además, en el plano nacional buscan abrir un debate profundo sobre qué significa realmente defender los derechos humanos.

Montaner y Castelli esperan por parte del Poder Judicial que “intervenga de una vez por todas. La situación es grave. Estamos hablando de una persona que tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Entonces, la justicia debería actuar si esa persona ingresa al país, en cumplimiento de las obligaciones que asumió el Estado argentino de cooperar con la Corte Penal Internacional”. Por otro lado, no tienen grandes esperanzas: “De hecho, pensamos que intentarán asegurar que Netanyahu pasee por el país con total impunidad, y van a reprimir cualquier expresión del pueblo argentino en repudio a su presencia”.

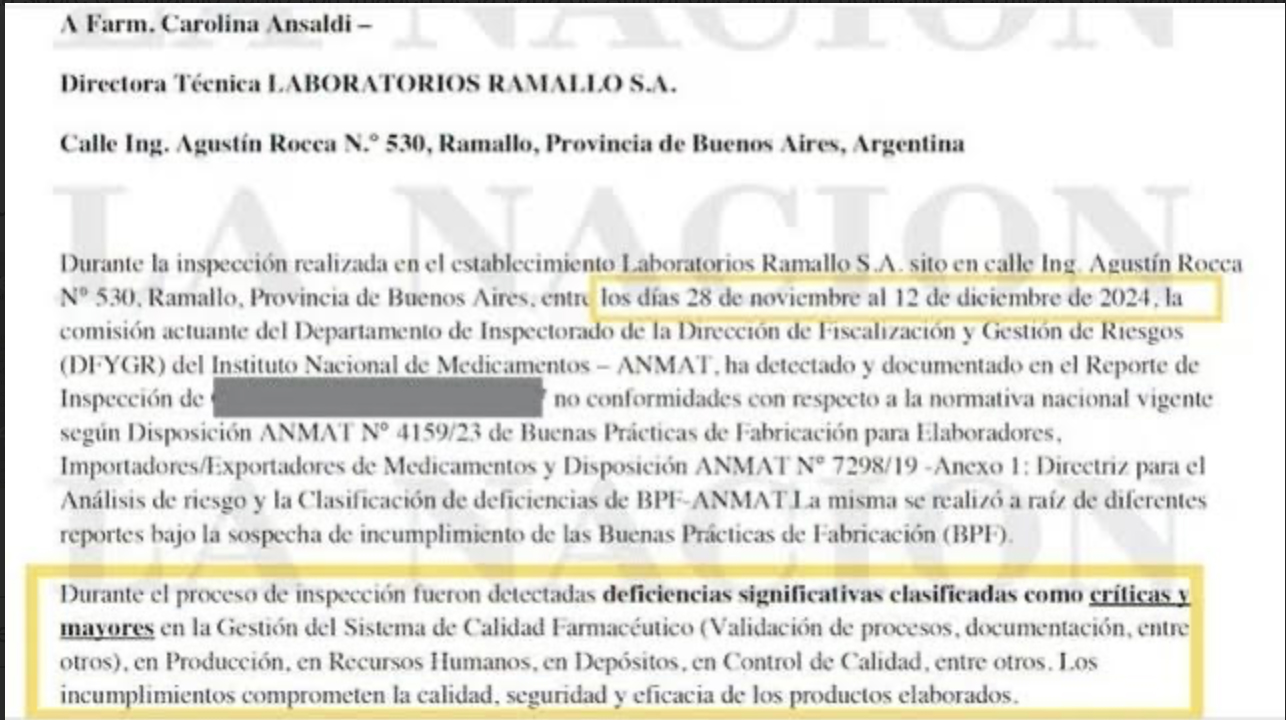

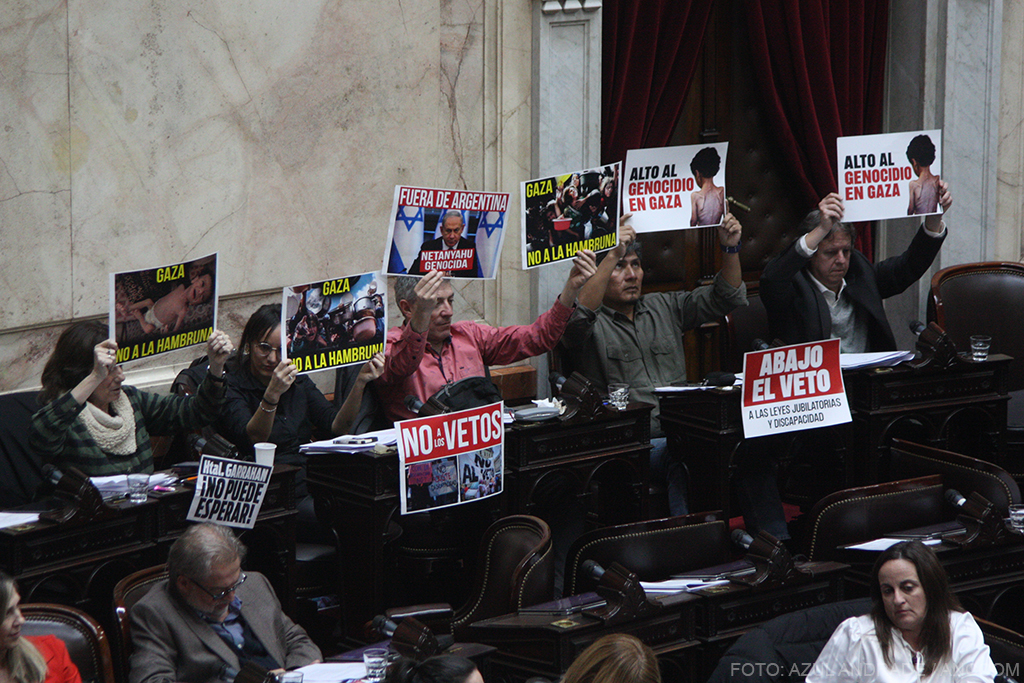

Diputados izquierda expresaron su repudio a la visita de Netanyahu en la sesión del 6 de agosto.

La agrupación H.I.J.O.S es un actor político fundamental en la defensa de los derechos humanos y el reclamo por la memoria y la justicia. La organización nuclea hijos e hijas de desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados durante la última dictadura militar. En este sentido, su compromiso con las causas como estas es fundamental: “Sea en el lugar del mundo que sea, nunca hay que mirar para otro lado cuando vemos que se están cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y más en un caso como este, en el que se está haciendo sufrir al pueblo palestino, incluso a sus niñas y niños, de maneras inimaginables. Cada uno desde su lugar tiene que involucrarse y denunciar lo que está pasando. Y los Estados se tienen que comprometer de verdad a frenar este genocidio. Hoy el Estado argentino tiene la oportunidad de hacer un gran aporte desde el Poder Judicial. Como pueblo, tenemos que exigir que esté a la altura” afirman Castelli y Montaner. “El punto de conexión es la solidaridad internacional. El apoyo que recibimos víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos por parte de organismos internacionales y de otros Estados fue clave para que terminara la dictadura primero, y después para lograr el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, las políticas de memoria y de búsqueda de la verdad. Hoy entonces corresponde que seamos parte de la solidaridad global y la construcción colectiva del camino que lleve a que se termine el genocidio palestino, se juzgue y castigue a sus perpetradores y las víctimas sean reparadas.”

Riesgo de aislar a Argentina en el tablero global

El vínculo de Argentina con Israel en el gobierno de Milei es particular. Tomás Battaglino, historiador de la Universidad Nacional de Córdoba y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria Argentina (FUA), analiza que “el escenario global cambió desde 2023 y así lo hizo también la política exterior de los países que adoptan el pragmatismo y no la sobreideologización como bandera. La situación en Gaza supera los límites de crueldad que el siglo XXI prometió borrar. Así fue que este año, en cinco continentes hubo movilizaciones masivas: desde Japón, pasando por Australia, a las masivas muestras de presión callejera en Europa, llegando a los acampes en las universidades norteamericanas y terminando en las protestas que atraviesan América Latina, que tuvieron su versión local en el ‘Cacerolazo Global por Palestina’ que convocó a miles de personas el pasado sábado, desde la Avenida Corrientes hasta la Plaza de Mayo.”

Según informes de la ONU, “los palestinos se enfrentan a la peor de las opciones: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los escasos alimentos que se distribuyen a través del mecanismo militarizado de asistencia humanitaria de Israel”. El mundo se ha conmovido ante la alarmante cantidad de niños asesinados o muertos por desnutrición. Según la UNICEF, casi 30 fallecen por día, lo que equivale a un aula repleta manchada con sangre. El bloqueo de acceso de la ayuda humanitaria y el asesinato de periodistas también hicieron que el mundo ponga una alerta.

“El presidente Milei, en campaña, prometió ‘abrir a la Argentina al mundo libre’. Díficil de cumplir esa promesa si Argentina le da la espalda a la mayoría de los países del mundo que llegaron al consenso de que Netanyahu ha violado los Derechos Humanos” afirma Battaglino. “La consecuencia de esta visita puede ser contraproducente en la relación con países que históricamente han acompañado el reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas. No olvidemos que ni Israel, ni Estados Unidos han acompañado nuestro legítimo reclamo. La señal política que quiere dar el Presidente pone en peligro décadas de esfuerzos diplomáticos en ámbitos internacionales”, advierte con preocupación.

Por otro lado, Elina Malamud, vicepresidenta de Llamamiento Argentino Judío, informa que su entidad acuerda con los términos de la presentación de ATE e H.I.J.O.S. para pedir la detención de Netanyahu, una denuncia que ha quedado radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Sebastián Casanello y en la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan. “La tríada constituida por Donald Trump, Milei y Netanyahu es la cara visible del cambio civilizatorio que los poderes de las finanzas globales y el complejo industrial militar han emprendido en Occidente –plantea Malamud–. El cinismo moderno es la marca más notable de este proceso que abierta y descaradamente fomenta el individualismo deshumanizado y el desprecio por el prójimo. Podría pensarse que la adscripción tan poco coherente del presidente Milei a la religión judía haya sido pensada, tal vez, para dar apoyo al proyecto expansivo de Israel conjuntamente con las derechas judías o no judías, incluidas las instituciones de la autoerigida dirigencia judía en la Argentina, como AMIA y DAIA. La persecución a migrantes e indocumentados desatada en los Estados Unidos, la desatención en el acceso a la salud a los jubilados y a las clases populares tanto como a las clases medias que sucede en Argentina, la eliminación física, moral y cultural de un pueblo expuesto a la expulsión, a la ejecución armada, al hambre, a la sed, a la desesperación sin futuro, que se da en Gaza, son distintos grados de la deshumanización del prójimo que campea en Occidente, así que no nos ha de extrañar que este presidente nuestro invite a Netenyahu y lo acoja”.

La vicepresidenta del Llamamiento Argentino Judío afirma que “las organizaciones que cuestionamos toda violación de principios básicos como lo que sucede en Cisjordania, en Gaza, en el Oriente Medio, debemos expedirnos, no como judíos sino como personas. Cuando se discutió, en 1947, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, se entendió que los crímenes contra un sector, no son contra un sector sino contra la sociedad toda. Debemos expedirnos en cuanto individuos. En el mundo judío debe quedar clara la diferencia entre ser fiel o transformarse en cómplice. El país de Israel no solo ha ocupado, Gaza, sino que ha ocupado o intenta ocupar el judaísmo. Quiere que seamos escudos de sus acciones genocidas, ante las cuales los judíos progresistas y humanistas no hemos de caer en su encerrona simbólica”.

Por otro lado, Battaglino reflexiona que “la política exterior que viene llevando adelante Milei rompe con cualquier manual y con cierta tradición que viene llevando adelante nuestro país de no interferir en asuntos que no nos competen. La novedad está en la relación con el Estado de Israel. Un país que representa un porcentaje insignificante en los rankings de comercio exterior, tanto en importaciones como exportaciones. Sin embargo, ya desde la campaña electoral, Milei expresó que su eje incondicional sería el de Washington-Jerusalén. Este clima social ha hecho que líderes en todo el mundo, de distinta procedencia ideológica, hayan retirado su apoyo al mandatario Benjamín Netanyahu. Lo que sorprende no es la denuncia de ATE e HIJOS, sino que otros sectores queden en silencio cómplice para que el país le rinda pleitesías a una persona con orden por arresto internacional por crimenes de guerra.”