Las universidades están que arden

Frente a la falta de respuesta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, docentes, no docentes y estudiantes volvieron a las calles para denunciar la grave situación salarial y el congelamiento presupuestario. Exigen la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

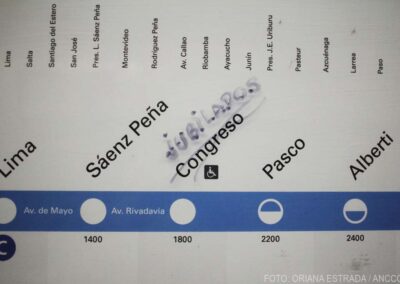

El jueves 26 de junio se realizó una nueva marcha universitaria que partió desde la Plaza Houssay, desde allí se inició un corto trayecto que finalizó en la degradada Secretaría de Educación. Docentes universitarios y del Nivel Secundario, estudiantes y agrupaciones políticas, nucleadas en el Frente Sindical, portaron antorchas caseras como elemento simbólico para visibilizar su reclamo: recuperación de salarios, aumento de becas para estudiantes, mayor presupuesto para ciencia y tecnología, y un incremento del presupuesto para las universidades nacionales.

La impaciencia frente al vaciamiento universitario se hacía escuchar en los cánticos: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo que se va armar/ ocupamos las calles y tomamos la facultad”. En la gestión del Gobierno de Javier Milei ya se han llevado adelante cuatro movilizaciones universitarias multisectotiales que se realizaron en diferentes momentos entre el año anterior y este, sin embargo, el reclamo sigue siendo el mismo, porque las soluciones no llegan.

Según datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9 por ciento inferior al del año pasado y acumula una caída del 33 por ciento desde 2023.En este sentido, el presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005.

Clara Echevalier, de la Universidad de Florencio Varela Arturo Jauretche, y secretaria general del Sindicato de Docentes de esa casa de estudios, declaró a ANCCOM: “”Estamos marchando porque el sistema universitario argentino tal cual lo conocemos, con el orgullo que es para la sociedad corre riesgo de desaparecer si sigue siendo afectado presupuestariamente”. Por su parte, Ricardo Aguirre, quien trabajó en la escuela preuniversitaria Carlos Pellegrini durante 30 años, sumó que se moviliza por el bajo nivel salarial de los docentes y el achicamiento de la infraestructura.

Iluminada por la luz de una vela, Dylan Angolosia, estudiante en arte de la escritura de la UNA y presidenta del centro de estudiantes reflexionó: “Un docente es un profesional que se formó y te está enseñando a ser un profesional, pero más allá de eso, la paga que les dan refleja en la calidad de la clase que te pueden impartir”. Por otro lado, la estudiante le recrimina a los legisladores su último aumento del sueldo: “¡A nueve palos y medio!” Ese dinero deberían dirigirlo al pueblo”.

Hasta el momento, los sindicatos universitarios no han sido escuchados, ya que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%. Al reclamo por las condiciones salariales, de infraestructura y presupuesto, ayer también se sumó la exigencia de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, además, estuvo acompañada por un paro de 48 horas que finalizará este viernes, convocado por Conadu, Conadu Histórica, Fagdut y CTERA.

“El presupuesto se tiene que conquistar en las calles”, aseguró Lula Wallman, secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en representación de las agrupaciones La Fuga y Ya Basta. “No creemos que esto se vaya a resolver en el Congreso –agregó-, donde sabemos que hay proyectos de ley en danza. Este es el Congreso donde sale lo que Milei quiere y lo que no, y Milei lo veta. Así que la confianza está en las calles y no en las instituciones”, agregó.

Néstor Di Milia, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y secretario gremial de la AGDUBA, explicó que en la actualidad hay miles de docentes renunciando a sus cargos “porque no les alcanza para vivir y buscan otra salida económica y eso trae como perjuicio hacia el futuro la calidad de las universidades argentinas”. En cuanto a los próximos planes, el gremialista expresó que se realizarán, como se viene haciendo, actividades de visibilización de los reclamos hacia adentro de las universidades y de los colegios preuniversitarios.

La marcha de antorchas no ocurrió solo en la Ciudad de Buenos Aires, se replicó en otras ciudades con la intención de que la llama se expanda para que el reclamo por una educación digna y de calidad sea visto por toda la sociedad y en el Congreso de la Nación que aún adeuda la sanción de una ley que la garantice.