¿Dónde está Loan?

El caso que conmocionó al país y captó la atención de los medios de comunicación sigue sin resolverse. A siete meses de la desaparición del niño, no existe ni un rastro que permita saber qué ha pasado con él. Hablan las personas que siguen de cerca la causa judicial.

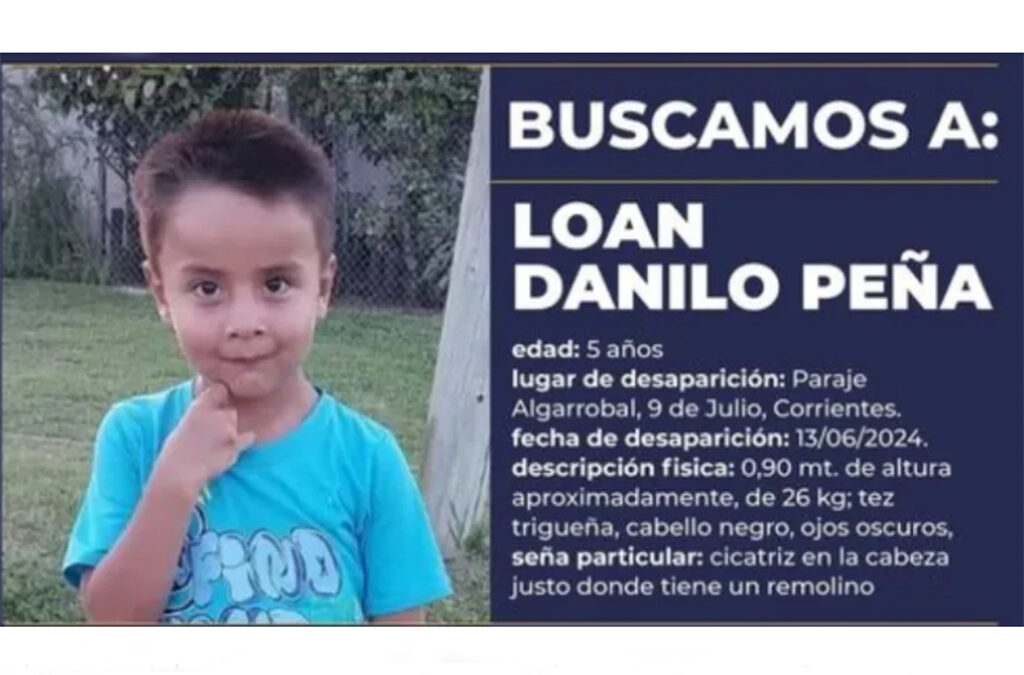

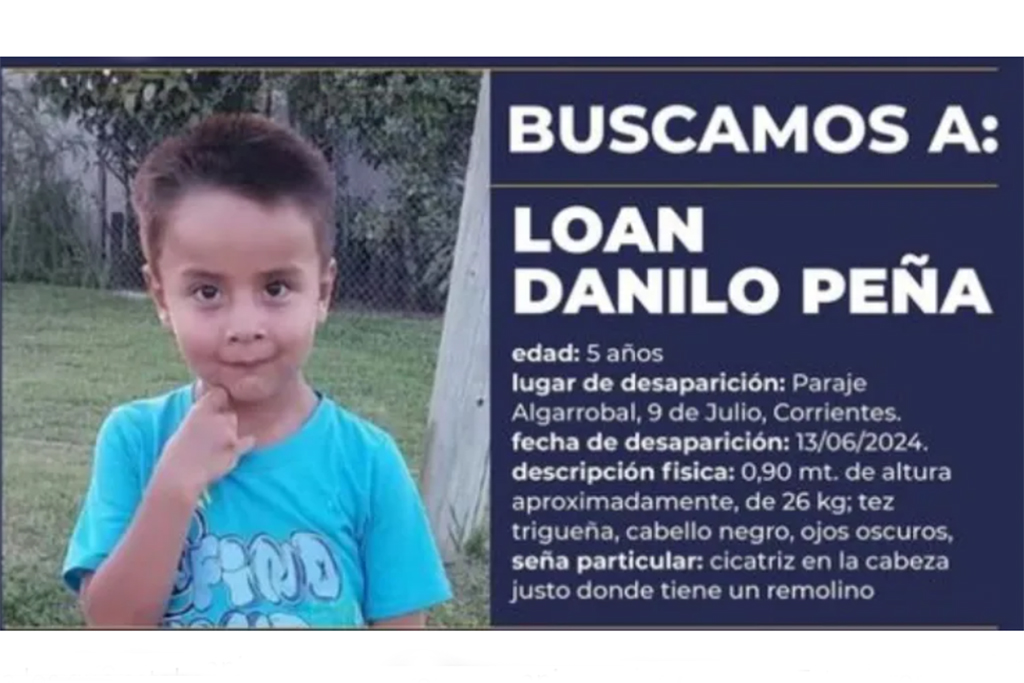

El 13 de junio de 2024, Loan Peña, un niño de tan solo cinco años, desapareció en el Paraje Algarrobal, una pequeña comunidad rural de la provincia de Corrientes, en el Litoral argentino. Lo que había comenzado como un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna se convirtió de manera paulatina en una pesadilla que aún no termina.

Después de almorzar, Loan salió a caminar con otros niños y dos adultos. Horas más tarde, el niño ya no estaba. Desde entonces, sus padres, familiares y amigos han estado inmersos en una búsqueda desesperada por respuestas, mientras el Poder Judicial intenta descifrar el rompecabezas que explique su desaparición.

Casi siete meses después, la angustia persiste, y hay una pregunta que se repite enfáticamente, pero que aún no tiene respuesta: ¿dónde está Loan?

Aquel día, Loan estaba en la casa de su abuela, Catalina Peña, junto con su padre, José Peña. Según relataron los testigos, después de comer, un grupo compuesto de niños acompañados por Bernardino Benítez y Daniel Ramírez se dirigió a un terreno lindero, que según el primer parte policial de la causa es una “zona inhóspita con frondosa vegetación y caminos sinuosos, con bañados y cangrejales”. Fue allí donde el menor fue visto por última vez.

Lo que siguió fue una búsqueda masiva. Vecinos, policías y equipos de rescate recorrieron el lugar. Se utilizaron drones, perros rastreadores y hasta buzos, que inspeccionaron espejos de agua cercanos. Sin embargo, las esperanzas comenzaron a desvanecerse a medida que los días transcurrieron y no hubo hallazgos. Una de las primeras pistas que surgió fue una zapatilla que supuestamente pertenecía a Loan. No obstante, un informe posterior de Defensa Civil reveló que este objeto había sido colocado intencionalmente, lo que encendió alarmas sobre posibles maniobras de encubrimiento.

El expediente en su laberinto

La investigación, inicialmente en manos del Poder Judicial provincial, pasó al juzgado federal de Goya debido a su complejidad. Desde entonces, siete personas han sido imputadas por su presunta participación en la desaparición, ocultamiento y posible traslado del menor. Entre los acusados, dos nombres se destacan por haber estado con Loan en sus últimos momentos: Benítez y Ramírez. Según las declaraciones de niños que los acompañaron ese día, ambos hombres sostienen que Loan se perdió de vista, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo encontró múltiples contradicciones en sus relatos.

A ellos se suman la esposa de Ramírez, Mónica Millapí, quien habría colaborado con el supuesto plan, y Carlos Pérez y María Victoria Caillava, acusados de haber facilitado el traslado del menor con fines de explotación. En tanto que el entonces comisario Walter Maciel enfrenta cargos por encubrimiento agravado. Puntualmente, se lo acusa de manipular pruebas clave, incluyendo la zapatilla descartada como evidencia válida.

Por último, Laudelina Peña, tía del niño, fue imputada tras surgir inconsistencias en sus relatos y su rol en el hallazgo de elementos sospechosos que complicaron la investigación inicial. En el medio, infinidad de irregularidades y sospechas en torno a quienes participaron del almuerzo en el Paraje Algarrobal, al accionar de la Policía y del propio gobierno provincial, a cargo del radical Gustavo Valdés.

En primer lugar, para los investigadores resultó llamativo que la madre de Loan -María Noguera, quien no asistió al almuerzo- se enterara de la desaparición de su hijo al menos una hora y media después de que ocurriera. Por otra parte, Benítez se ausentó en medio de la búsqueda y se cambió la ropa, al igual que Ramírez, según consta en el expediente. En tanto que el matrimonio de Pérez y Caillava se retiró para ver por televisión el partido entre River y Deportivo Riestra. A su vez, la mujer hizo la denuncia del hecho a través de un llamado a un policía amigo porque “no tenía el número de la comisaría”. Un dato que resulta llamativo si se tiene en cuenta que era una funcionaria municipal y los datos de contacto de la dependencia policial son públicos.

También hay un manto de dudas sobre el accionar de Laudelina Peña, tía de Loan, quien actualmente es una de las detenidas. Se la señala por haber reconocido el botín plantado en la escena donde Loan desapareció: “Cuando lo sacamos, estaba todo embarrado que no se le distinguía el color y Laudelina dice ´es el que le regalamos a Loan´, eso también llamó mi atención porque no era posible distinguirlo tan fácil”, detalló una persona que testificó en la causa.

Además, la mujer envió mensajes a diferentes personas diciendo que ya habían localizado al niño desaparecido, pero ya han pasado siete meses y eso está lejos de ser una realidad. Por el contrario, gran parte de la familia Peña está tras las rejas y el paradero del niño es una incógnita sin resolver.

Mientras tanto, las hipótesis son infinitas y el hecho llegó incluso hasta el Papa Francisco, quien -lejos de augurar un final feliz- predijo lo peor: “Una de las hipótesis es que ha sido secuestrado para quitarle los órganos para trasplantes”, sostuvo el Pontífice desde El Vaticano. Pero el prelado no dio precisiones a partir de qué datos construyó esa creencia.

“Es indignante que sigamos sin saber dónde está Loan”

Fernanda Esmay es psicóloga y presidenta de la Fundación Jóvenes de Goya, una de las instituciones que cada día 13, fecha en la que se cumple un nuevo mes de la desaparición de Loan Peña, sale a la calle a reclamar por su pronta aparición. Estas manifestaciones, que nacieron de manera espontánea, primero eran semanales y contaban con una participación multitudinaria de la sociedad. Con el tiempo, y algunos movimientos extraños del círculo cercano a los padres, la participación popular mermó y las concentraciones pasaron a ser mensuales, pero no se detuvieron.

“Somos un grupo reducido los que seguimos yendo”, detalla la activista social en diálogo con ANCCOM. “Se pide justicia, se pide el esclarecimiento, se pide su aparición con vida, pero la verdad es que uno no puede tomar posición respecto a nada porque es una causa sumamente irregular”, analiza la mujer.

“Lo de Loan lamentablemente es algo que está sumamente embarrado. Un millón de hipótesis, versiones, y una causa que fue muy mal manejada desde su principio. Entonces, si bien uno tiene la esperanza de que en algún momento se pueda esclarecer o que pueda aparecer con vida, la verdad es que es todo tan confuso que a veces no se sabe qué es información oficial, qué es hipótesis, qué es mentira y qué es fake news”, remarca.

Esmay pone el foco en las primeras horas tras la desaparición, que las autoridades no pusieron en funcionamiento el protocolo conocido como Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos. “Implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera”, explican desde la cartera liderada por Patricia Bullrich, a través de su sitio web.

“La gente circuló con total normalidad por muchísimas horas, que se supone que son cruciales para dar con el paradero”, reclama la psicóloga de Goya. “Todo lo que sucedió en adelante es confuso. Gente que viajaba, gente que se iba y venía del pueblo, organizaciones desconocidas para nosotros, como fue la Asociación Dupuy, que venía supuestamente a asistir a los familiares y que terminaron sospechados de tergiversar los testimonios. Entonces hay un montón de personas que fueron a 9 de Julio y, con tanta gente, una zona que tendría que haber sido cuidada como la escena de un delito, de un crimen, fue transitada por miles de personas en pocos días”, relata.

“Ahí nos dimos cuenta que en realidad no hubo un protocolo para actuar, de que no hay roles específicos en el Estado, de que no hay formaciones adecuadas tampoco, de que en nuestra provincia no existe la figura del defensor de niños, niñas, adolescentes y juventudes… Un montón de ausencias y a la vez un montón de presencias que no tendrían que haber estado hacen que hoy la causa no avance. Pareciera que no tenemos la punta del ovillo todavía, ¿no?”, sostiene Esmay.

A todo esto, para sumarle más interrogantes a lo que ocurrió, cuando la causa ya era tramitada por la justicia federal de Goya, la tía del desaparecido, Laudelina, fue llevada de madrugada a declarar en la justicia provincial. Allí, sorpresivamente, confesó que el niño había sido atropellado por el matrimonio de Pérez y Caillava, a quienes responsabilizó de haber ocultado el cadáver.

Esto fue anunciado con bombos y platillos el pasado 29 de junio por el gobernador provincial Gustavo Valdés, quien celebró el esclarecimiento del caso y sostuvo en sus redes que se había dado “un gran paso en la resolución del hecho”. Finalmente, terminó siendo un anzuelo para los medios de comunicación, que con la ansiedad de tener la última información sobre el resonante caso acabaron mordiendo la carnada.

“Una causa que ya estaba en la órbita de la justicia federal, ellos trasladan a un testigo clave, que debería de haber estado protegida, de manera particular a una fiscalía en el pueblo provincial para dar ese testimonio de un accidente y el gobernador a las 9 de la mañana de un sábado dice se va esclareciendo el caso. Por supuesto, después no se pudo avanzar en esa hipótesis, no citaron a declarar a estas personas que trasladaron a Laudelina y seguimos sin un montón de respuestas y con un montón de preguntas también”, cuestiona Esmay.

“También uno se pregunta si nosotros tenemos independencia de los poderes, ¿cómo es que el gobernador accede de primera mano y a primera hora a un testimonio que debería de ser privado? Ahí teníamos todavía el secreto de sumario ¿Cómo él accede a ese secreto de sumario a una testimonial que se brinda en un fuero que ya no correspondía? En todo caso, en la hipotética situación de que tuviese una información muy valiosa y que hubiera esclarecido el caso, tendría que haber venido a declarar a Goya, que es donde nosotros tenemos la justicia federal”, explica.

La titular de Jóvenes de Goya pone en tela de juicio también el accionar del comisario Walter Maciel, quien tenía antecedentes negativos de su paso por la localidad de Monte Caseros antes de recalar en 9 de Julio. “Ya tenía denuncias por abuso, por violación. En lugar de apartarlo de la fuerza e investigar esas denuncias, acá en la provincia se acostumbra que cuando un policía es denunciado por algo, se lo traslada. Entonces lo que hacemos es mover el problema de ciudad, pero no solucionamos el problema, no abordamos la corrupción que existe, las complicidades entre los diferentes poderes del Estado”, reclama Esmay. A su criterio, “como ciudadanos, estamos en una situación de total indefensión y sobre todo los menores. Nosotros tenemos infancias que son permanentemente vulneradas y violentadas”.

Corrientes es una de las provincias argentinas con mayores índices de pobreza, números alarmantes de mortalidad infantil, casos de malnutrición, violaciones y violencia.

“Loan es un vecino, un niño, que viene a abrir la caja Pandora en la que se disimulan todas estas problemáticas sin asistencia por parte del Estado. Así que el Estado es cómplice desde ese punto también. Por acción y también por omisión, en relación a la ausencia de políticas públicas que sean garantes de derecho y políticas de seguridad que sean transparentes y que nos puedan brindar confianza a los ciudadanos. Se supone que son los que tienen que estar para cuidarnos y protegernos y no para violentarnos”, sostiene la psicóloga. “Lo de Loan viene a poner al descubierto todas nuestras falencias como provincia, pero al momento no se creó ningún protocolo, no se creó ninguna área, no se designó la figura que venimos pidiendo las asociaciones civiles”, cuestiona.

“Es indignante que nuestras infancias estén desprotegidas, es indignante que los protocolos no se hayan aplicado, Es indignante que aún sigamos sin saber dónde está Loan, pero más indignante es que todavía no se hayan tomado cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar. Y en una sociedad que no vela por el presente de sus infancias en una sociedad sin futuro, cuando estamos garantizando el futuro para ellos”, cierra Esmay.

“En todas las hipótesis se atraviesa la Policía”

Hilda Presman es una militante de Corrientes con una extensa trayectoria en la lucha por los derechos humanos. La desaparición de Loan Danilo Peña no solo la conmovió por haber ocurrido en la provincia donde vive, sino también por el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Nadie puede decir exactamente qué pasó con el niño, pero todas las hipótesis son posibles y en todas ellas se atraviesa la Policía. Ahora queda más claro con el comisario procesado no solamente por el encubrimiento, sino también probablemente por haber tenido algún grado de participación en la sustracción de Loan”, sostiene, en diálogo con ANCCOM.

“Todo lo que ha surgido en esta investigación sobre la Policía de Corrientes no es una fantasía. El rol de la policía corrupta, de esta cuestión de que se traslada un funcionario que está denunciado por algún hecho de corrupción o por algún delito, y en realidad la respuesta institucional es el traslado, que a veces es un premio, no una sanción, que es lo que pasó con Maciel”, agrega la mujer.

Presman cataloga al excomisario de 9 de Julio como “el brazo armado del poder” y menciona algunos hechos polémicos en los que estuvo involucrado en la localidad de Monte Caseros, su destino anterior, donde estuvo a cargo del desalojo de terrenos y recibió denuncias por abuso de subalternas. Justamente, el alcalde del mencionado distrito era Miguel Olivieri, actual ministro de Planificación del gobierno provincial de Valdés, quien ejerció como una suerte de protector del policía que hoy es uno de los imputados en la causa.

“Partimos de una situación en la que hay una trama de complicidad de facilitación de intercambio de favores entre las fuerzas de seguridad y el poder político”, considera la militante de Derechos Humanos. Para Presman, la reacción institucional es la que “motiva a suponer que hubo algo más”. “No se entiende la participación del gobernador con ese comentario infortunado, ciudadanos comunes y corrientes con abogados de primera línea, un circuito de prensa… Llama poderosamente la atención, así que acá, algo motivó la mirada, por lo menos en lo inicial”, explica.

“No sé decir objetivamente qué, pero la situación de pedofilia existe, la situación de trata existe. O sea, cualquiera de estas hipótesis pueden ser posibles en este escenario donde lo que verdaderamente quedó en el centro de la escena fue el poder”, resalta. Al igual que a Esmay, a la militante correntina tampoco la sorprenden las irregularidades en las primeras horas de investigación. “Eso es parte del comportamiento habitual”, afirma.

“Se corre a un ministro por el escándalo político, pero no pasó jamás por el juzgado. Este ministro de Seguridad es el que avaló el nombramiento de Maciel, su traslado, el nombramiento del comisario de delitos complejos, el nombramiento de todos los altos funcionarios de la policía provincial y es de última el responsable superior jerárquico de todos estos. La Policía es una estructura vertical que obedece órdenes entonces, y ese hombre no fue llamado a declarar”, cuestiona. Y agrega: “Tampoco llamaron a declarar a los fiscales provinciales que son los que embarraron la cancha desde el primer día. No hubo un careo entre el comisario y el fiscal”, agrega.

“Yo no sé lo que pasó con este chico, pero a esta altura me da la impresión que no va a aparecer, ni vivo ni muerto”, sostiene Presman. Por último, reflota el caso del secuestro de la nieta de un poderoso empresario de la provincia para trazar un paralelismo con la desaparición de Loan. En el primero, que involucró a Jorge Goitía, conocido popularmente como El Zar del Juego de Corrientes, las autoridades activaron todos los mecanismos y en menos de un día la encontraron. La niña del Paraje Algarrobal, perteneciente a otra clase social, no corrió la misma suerte. “No es que la Policía no sepa cómo actuar, que tienen que bloquear los caminos y controlar los vehículos y revisar las vías de salida. En aquel entonces, tardaron apenas seis horas en encontrar a la nena y los autores del delito fueron procesados, ahora ya van siete meses y no pasó nada”, cierra.