Les jóvenes son interesantes

La Legislatura bonaerense reconoció al documental “¿Qué queremos hacer?, una película realizada por jóvenes para pensar las problemáticas de una generación atravesada por la pandemia. Una obra federal, diversa y con una agenda que interpela a los adultos.

¿Qué Queremos hacer? Es la película de Les Jóvenes que expone el primer relato colectivo de la generación que transcurrió su juventud en pandemia. Atravesados por el aislamiento, discutiendo el calentamiento global y la digitalización de la vida se preguntan ¿Qué está pasando con la generación joven?

“El documental surge del dolor. De la desesperación del año pasado, de ver que no nos estaban escuchando. Somos jóvenes con distintas demandas pero que tenemos un problema en común: no hay futuro para nosotres. Eso fue lo que nos impulsó a hacer el documental. Tenemos que entender que el mundo lo hacemos nosotres, con nuestro presente. Está en nosotres si nos podemos organizar, si nos podemos ver y si podemos generar un movimiento que nos permita construir un futuro. No podemos esperar a tener 30 años para definir el presente, tenemos que hacerlo ahora”, asegura Diego Belaunzarán Colombo, director y referente de la organización.

En un país donde el 62,9% de chicos y chicas serán pobres para fin de año según UNICEF, el panorama de finalización de la pandemia no es muy alentador para la juventud. Según el informe de la ONU, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres se calculaba entre 7 a 8,3 millones. Afirman que sus cálculos están basados en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y pronósticos del Producto Bruto Interno (PIB), provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Como jóvenes, somos la generación más preparada, más educada y, a la vez, la más precarizada y más vulnerable. Hay como muchas tensiones ahí, porque de repente tuviste todas las herramientas, pero estás relimitado”, desarrolla desde Córdoba, Sofía de 23 años en su testimonio incluido en la película.

“Desde la realidad de las juventudes de 13 localidades de la República Argentina, nuestro documental pone sobre la mesa nuevos conceptos con los cuales pensarnos social y filosóficamente, en un mundo que va cada vez más rápido hacia ninguna parte”, describe la agrupación sobre la película.

El grupo Les Jóvenes se denomina un gremio generacional. Es nativo digital y surgió a principio del 2019 bajo el lema “#QueremosUnFuturo, en desacuerdo a las políticas del expresidente Mauricio Macri. Convocan a diferentes marchas y micromilitancias por su cuenta de Instagram, su principal medio de comunicación, donde comparten sus propios contenidos audiovisuales cortos y atractivos. Actualmente tienen 38.600 seguidores en la plataforma. Abordan las problemáticas y preocupaciones de esta generación. Dentro de sus líneas políticas se encuentra la lucha por Derechos Humanos, activismos LGBTIQ+, ambientalista y feminista.

«Con el macrismo, nuestra generación se alejó de la política, básicamente porque dejó de ser un espacio donde los jóvenes puedan hacer algo».

“Nace como un juntémonos les jóvenes para hacer política para les jóvenes. Tiene que ver con un sujeto que había empezado a militar durante los gobiernos de Néstor y Cristina, mientras estaba en el secundario, yo pertenezco a eso. Pero con el macrismo se alejó de la política, básicamente porque dejó de ser un espacio donde los jóvenes puedan hacer algo. Nosotres empezamos convocando de una manera no tradicional”, explica Diego sobre cómo empezó la organización.

La licenciada en Comunicación Social, Milagros Andrea Lagneaux desarrolla en la revista académica Hologramática que: “Les Jóvenes como organización, conformada precisamente por jóvenes, utiliza y explota las redes sociales para elaborar una propuesta comunicacional que interpela a pares a través de la exposición de sus demandas y problemáticas cotidianas y a partir de la búsqueda de la participación y de la organización. En ese sentido esa exposición buscada también ocupa un lugar de transformación de lo hegemónico; Les Jóvenes ya no esperan que les otorguen un lugar o invitaciones para participar, sino que es parte de sus búsquedas, crear sus propios espacios políticos de participación”.

La sinopsis del material audiovisual, ¿Qué Queremos hacer? explica: “Es un viaje que hicimos -y seguimos haciendo- para encontrar respuestas y en el que hallamos más preguntas. Un viaje que hicimos para encontrar soluciones, y en el que hallamos esperanza”. Diego Belaunzaran Colombo desarrolla: “Es increíble ver que los jóvenes en diferentes partes del país piensan lo mismo. Es real que hay una juventud muy politizada, pero con diversidad. En el documental se ve una juventud rural que se siente invisibilizada, una juventud de ciudad más chica del interior del país que le preocupa el tema del arraigo, una juventud de los conurbanos que el aislamiento les saca las ganas de seguir estudiando. Otra juventud de Capital Federal que dice: “Ahora siento que no tenemos ni qué contarnos porque me junto con vos pero ya sé qué pasó porque lo subiste a Instagram. Pero todos ellos tienen un hilo conductor. ¿Cómo puede ser que alguien de Quilmes diga lo mismo que alguien de Junín, pero con otras palabras?”

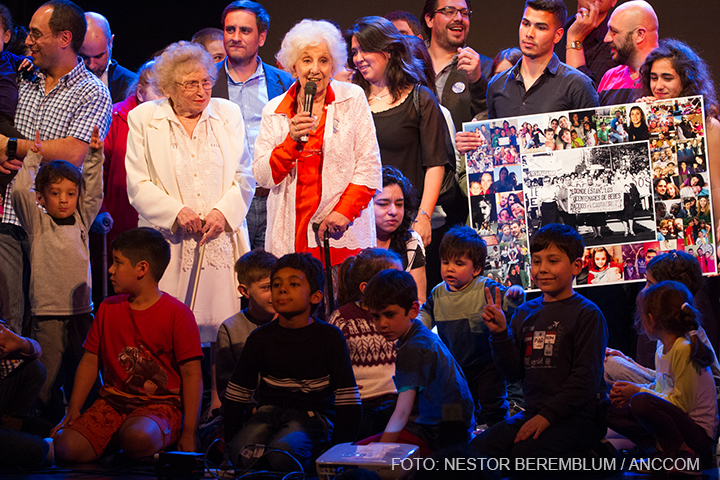

Desde su estreno en Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, con cerca de 300 espectadores, la película se ha proyectado en numerosas localidades y espacios comunitarios de manera libre y gratuita. Lomas de Zamora, Belgrano, Mar del Plata, Junín, Luján, La Plata e incluso en el sitio de memoria Ex “Pozo de Quilmes”.

El director comparte que la parte que más disfruta es el debate luego de la proyección. “Incluso a los jóvenes que no están discutiendo los temas de los que trata el documental pueden verse atravesados por el relato. Porque en cuanto lo vean van a escuchar algo que a ellos también les pasó. El documental tiene mucho el espíritu de que todos somos iguales, no decimos que hay una verdad, sino que hacemos una pregunta y sobre ella hay un montón de reflexiones e intimidades. De abrir el corazón. Creo que, si se habla con el corazón, llora el corazón”, describe.

El documental está disponible de manera online y totalmente gratis en la página www.quequeremoshacer.com.ar, donde también se puede acceder a más información sobre el proceso de producción y difusión del trabajo. “Hay un gran silencio que atravesó a toda la generación, del que nace una reflexión. De esa reflexión nacen dos ideas fuertes. La de construir este puente generacional y que eso nos permita construir el mito. El mito es la posibilidad de que colectivamente veamos un horizonte. Un horizonte para poder seguir caminando. Después, si vamos a llegar o no a algún lado, es otro problema. Pero por lo menos sigamos caminando, porque lo que nos está pasando ahora es que no podemos ni avanzar porque no vemos un futuro”, agrega Diego.