«No queremos asesinos sueltos»

Militantes sociales y familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los piqueteros asesinados en la Masacre de Avellaneda, repudiaron la inminente liberación de Alejandro Acosta, uno de los dos condenados.

Los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, realizaron el jueves 24 de octubre una conferencia de prensa en el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) para dar a conocer el repudio a la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías Nº 3, a cargo del juez Martín Andrea García Díaz, quien ordenó liberar al excabo de la policía bonaerense Alejandro Acosta, uno de los dos condenados por el asesinato de los militantes sociales durante la represión en el Puente Pueyrredón del gobierno de Eduardo Duhalde, el 26 de junio de 2002.

Familia y militantes del Frente Popular Darío Santillán consideran que el Poder Judicial, en el contexto actual del país, avanza con la libertad de Acosta para dar un mensaje claro: la represión policial tiene impunidad gracias al aval político, mediático y de los tribunales. En este sentido, Alberto Santillán, el padre de Darío dijo en la conferencia de prensa: “Estamos desde hace unos días enojados porque no se justifica la libertad condicional del excabo Acosta. Ya sabemos como actúa la justicia cuando tiene que cubrir a los poderosos. Por eso siempre digo que para mí hay dos clases de justicia: para los ricos, para los asesinos; pero no para las víctimas”, dijo Alberto Santillán.

El padre de Darío cambia su tono de bronca para hablar con ternura y orgullo de su hijo: “Darío estaba retirándose con sus compañeros heridos, pero ya en la estación de Avellaneda vuelve a buscar a Maxi que se estaba desangrando, y ahí aparecen los policías con esas ganas de matar que se le ven en los ojos. Y está la gran mano de Darío que dice: paren porque se está muriendo”. En 2013 se pudo cambiar el nombre de la estación de tren, ubicada en Avellaneda, a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en homenaje a las víctimas de la Masacre.

En la conferencia, la abogada Alvarado Mamani, querellante en nombre de las víctimas, informó que recibió el miércoles pasado la notificación de la ampliación de la libertad condicional para Acosta por buena conducta y por su participación en talleres literarios. Para las víctimas, familiares y compañeros esto es una burla. Para la abogada, “el excabo debe ser mirado con otros ojos a la hora de pensar en su posible reinserción a la sociedad”.

Sobre el juez federal Ariel Lijo y la fiscal Paloma Ochoa, que instruyen la causa por las responsabilidades políticas de la masacre, dijeron que si bien los reciben y pueden parecer comprensivos, justos y dulces, no impulsaron la investigación del caso. En ese sentido fue la familia la que tuvo que recolectar toda la información, con testigos, testimonios, fechas, lugares, hora y demás datos necesarios para encaminar la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia de estos dos jóvenes asesinados en manos del estado en democracia.

Mara Kosteki, hermana de Maxi, comenzó a hablar y entre llantos dijo que se quedó sin nada, sin su hermano, sin su mamá y también sin casa. “Está en nuestro derecho como ciudadanos seguir reclamando justicia porque, como dije antes, yo tengo que pensar en el futuro de mis hijos, hoy en día son chicos, pero van a ser gente adulta que van a tener sus convicciones, sus ideas y yo no quiero que a ellos lo salgan a matar como mataron a mi hermano por sus ideas, por reclamar lo que corresponde que es salud, trabajo, educación”, dijo.

Lo que ocurrió en la sede del SERPAJ fue un reclamo por justicia, pero también un momento de consuelo y esperanza, un espacio emotivo de lucha y acompañamiento. En ese sentido muchas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos estuvieron presentes, con referentes como Alejandrina Barry, Nicolás Del Caño, Eduardo Belliboni, Carlos “Sueco” Lordkipanidse, Cele Fierro, Orlando Agüero y Nadia Final, entre otros y otra. En tanto, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia anunció que se presentará como amicus curiae en la causa.

¿Qué pasó?

Aquella jornada de junio del 2002 organizaciones sociales, estudiantiles y de desocupados realizaron cortes en diferentes accesos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos, el Puente Pueyrredón que conecta la Capital Federal con Avellaneda en el marco de un plan de lucha que reclamaba la entrega de planes asistenciales, el aumento para quienes ya lo cobraban y por la entrega de mercadería, alimentos e insumos para las ollas populares.

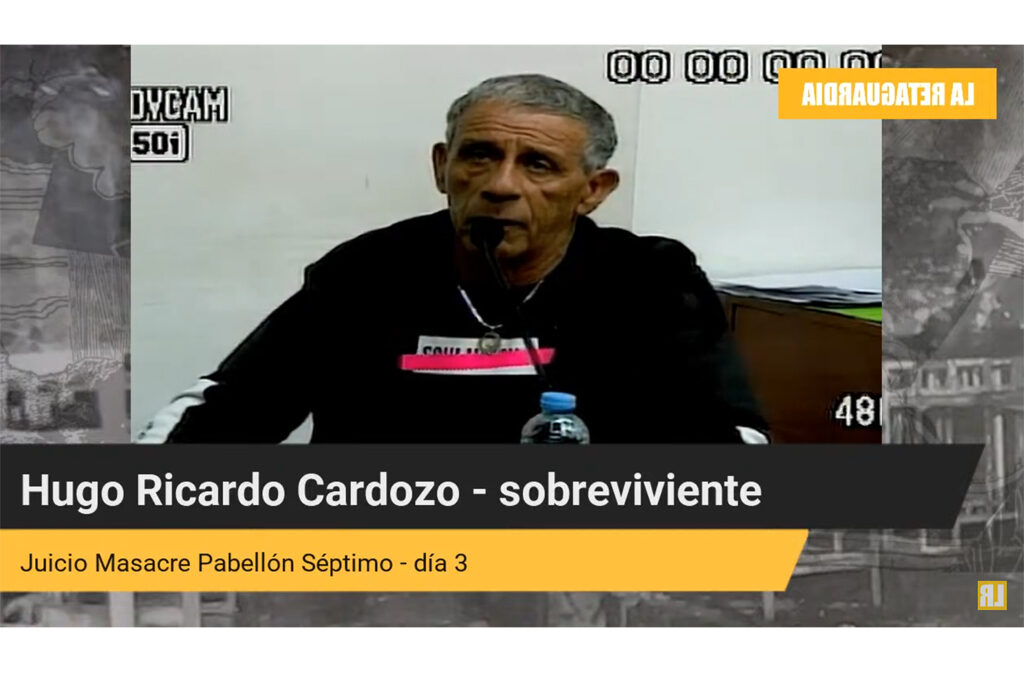

“Sabiendo el gobierno que nos estábamos organizando para salir a la calle, lo primero que hizo en vez de organizar cosas para el pueblo, organizó palos. Y organizó todos los hospitales para atendernos, con todos los materiales. Los hospitales esperaban recibir heridos”, cuenta Maria Rosa, quien vivió ese caos represivo de 2002.

Duhalde había ordenado reprimir esa protesta a través de un operativo conjunto entre las fuerzas federales (Policía, Gendarmería y Prefectura), la policía bonaerense y exintegrantes de esa fuerza que actuaron como paramilitares. La directiva era impedir el corte del puente a como diera lugar. Ese operativo devino en cacería, y así fue como Acosta y el comisario Alfredo Fanchiotti persiguieron a los manifestantes hasta la estación Avellaneda. Ahí asesinaron a Dario Santillán y Maximiliano Kosteki, y dejaron a 33 heridos por balas de plomo y centenares de detenidos y heridos por balas de goma.

«Sabíamos que nos iban a cagar a palos, estornudabas y te cagaban a palos. Ya lo teníamos claro, pero con el miedo no se come, no se educa, entonces salimos a la calle a enfrentar a ese gobierno. Pero no esperábamos que iba a haber muertos», agrega Maria Rosa. Y cierra: “Mi compañera me decía andate María Rosa porque los van a matar como perros. Cuando subí la escalera de la estación y lo mataron a Dario.”