«No queríamos caer en la autoayuda»

Con un humor ácido y sin endulzar la realidad, la novela ilustrada “Montaña. Crónica de un cáncer” se propone como un compañero de viaje antes que dar un mensaje esperanzador.

Lo que comenzó como un desahogo personal durante el tratamiento contra el cáncer de mama, pronto se transformó en un proceso creativo profundo y transformador. Escrita por Florencia Curi, editada por Maite Diorio y con las ilustraciones de Marianela Müller, Montaña. Crónica de un cáncer es una novela que cuenta en primera persona la historia de una joven que enfrenta su diagnóstico de manera honesta y sin filtros.

A través de páginas que mezclan palabras con imágenes, la obra explora no sólo la enfermedad sino también los vínculos familiares y la relación con el propio cuerpo. En diálogo con ANCCOM, Curi y Müller reflexionan sobre los desafíos que enfrentaron durante la escritura, revelan por qué eligieron el formato de novela ilustrada y cuentan cómo fue llevar adelante un proyecto autofinanciado por ellas mismas.

Definen al libro como una obra coral, ¿cómo fue el proceso de trabajar en conjunto?

Florencia Curi: Fue de mucho trabajo y tuvo dos etapas. En la primera escribí con Maite el primer borrador sobre mi tratamiento y en la segunda la dinámica fue mucho más fluida porque se incorporó Marianela. Más allá de que yo había hecho un boceto de cómo iba a ser la estructura, el libro ganó fuerza en el momento en que empezamos a trabajar en cada capítulo y en lo que queríamos mostrar.

Marianela Müller: Me gusta decir que el libro se fue amasando, porque hubo mucho de ver y rever qué era lo que queríamos contar y cuál era el sentido que tenía, tanto en texto como en imagen. Las tres propusimos, movimos y corrimos las cosas de lugar, así que hubo una puesta a prueba y evaluación constante.

¿Cómo surge la necesidad de responder al tratamiento con el arte?

FC: La idea fue de Maite, que me sugirió que empezara a escribir lo que me estaba pasando. Primero funcionó como un momento de desahogo y de refugio en donde escribí un montón de palabras que expresaban lo que sentía y que tenían que ver en su mayoría con mi enojo. Después hubo una intención de transformar todo eso en un proceso creativo y en el que cuidé mucho más lo que quería decir. También funcionó como disparador la novela ilustrada El arte. Conversaciones imaginarias con mi madre, que me regaló Maite y que fue el único libro que yo pude usar en las quimioterapias. En esos momentos la verdad es que no se puede leer nada porque se te nubla la vista, así que yo quería que nuestro libro fuese ilustrado para que quien tenga que hacerse la quimio, pueda ver, aunque sea las imágenes.

¿De qué manera se articulan texto e ilustraciones?

MM: Las ilustraciones buscan aportar un recorrido emocional, no desde una representación literal de las acciones sino de contar el universo sensible que atraviesa tanto la protagonista como su entorno. Busqué jugar con escenas, lugares y hasta incluso paisajes para abrir desde las imágenes la cabeza de quien lee y que pueda empezar a sentir otras cosas. Cuando alguien escribe una acción es mucho más fácil trasladarla a una imagen y construir el mundo emocional a partir de eso que si un texto solamente menciona que el personaje está triste o aburrido. Lo más interesante es que nos permitimos construir determinadas líneas de trama simbólica a través de las ilustraciones que fueron sumando pequeñas capas.

¿Cómo se cuenta una historia así sin caer en la autoayuda?

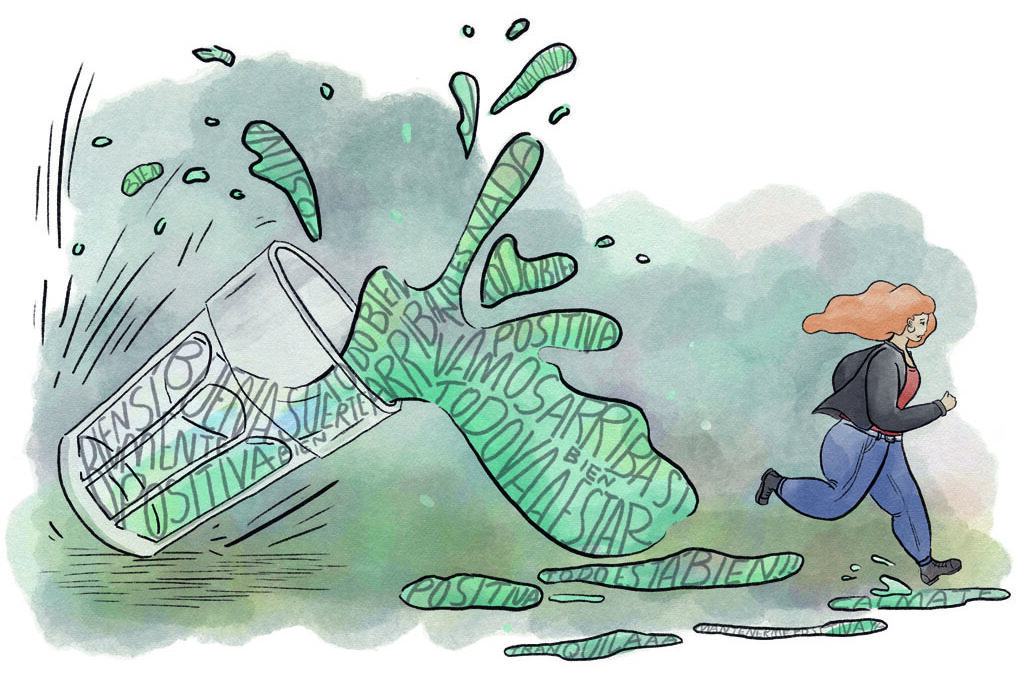

FC: Fue una de las cosas en la que no queríamos caer. Yo creo que el libro lo logra porque, por un lado, cuenta todo de manera muy cruda, y por el otro, porque lo hace con un humor bastante ácido. No tiene el tono del “sí se puede” ni romantiza la situación, sino que es la cruda realidad con respeto. Si bien tiene imágenes que son dulces, no buscamos tamizar ni esconder nada.

MM: Sí, las imágenes lo logran porque no tienen una intención romántica, sino que buscan mostrar la sensación de estar en carne viva durante el tratamiento. También hubo una búsqueda de determinadas ilustraciones con ciertas sombras para generar distintas atmosferas y proponer la idea de que primero hay que navegar la situación y después se empieza a ver cómo se sale.

¿Cómo es llevar adelante un proyecto autofinanciado?

MM: Si bien veníamos de ser seleccionadas por unos fondos concursables para proyectos culturales de la provincia de Entre Ríos, que nos ayudaron a tener la maqueta final del libro, no creímos que fuese posible verlo materializado este año. De hecho, fue Maite la que nos propuso pensar distintas alternativas para publicarlo y ahí surgió la salida del financiamiento colectivo. Tomamos la decisión de empezar con la campaña un mes antes de lanzar el libro al público y nos desbordó positivamente, porque la recepción fue muy buena. Somos personas que estamos en movimiento, conocemos gente y tenemos redes, pero logramos llegar a personas que no formaban parte de nuestros círculos. Eso ayudó a que el libro se empiece a mover solo y que hayamos podido llegar de manera rápida al objetivo planteado.

¿Esperaban que tuviera tanta repercusión?

FC: Ni por casualidad. Quizás Maite fue la que tenía más fe y la que nos dijo que teníamos que prepararnos para lo que se iba a venir por la temática que abordamos.

MM: Sí, pienso que tiene que ver también con la responsabilidad con la cual encaramos el tema y el proyecto. No queríamos hacer algo a medias tintas, sino que queríamos que el libro tuviera toda esa fuerza y calidad con la que lo estábamos imaginando, no solo en la impresión y en la materialidad, sino también en el contenido. En el camino de pensar la historia, su sentido y también sus lectores nos encontramos con la sorpresa de que la gente no solo apoyó el proyecto, sino que apostó por un libro de tres personas. Nos seguimos sorprendiendo con las devoluciones de quienes lo leyeron y con que nos lleguen mensajes tan lindos desde diferentes partes del país.

¿Qué buscan transmitir con la novela?

MM: Si bien el eje es que la protagonista atraviesa el cáncer de mama, busca trascender la enfermedad. Es la historia de alguien que vive en una ciudad a 500 kilómetros de la Capital, que atraviesa una situación personal que le cambia la vida y que es sostenida y acompañada por los vínculos, la familia y las amistades.

FC: Lo primero que pensamos fue en un libro que pudiese acompañar a personas que estuvieran pasando por algo similar para que no se sintieran solas. No necesariamente tiene que ser alguien que esté enfermo ya que la novela toca un montón de aristas con las que se puede empatizar. Si bien el relato aborda el cáncer de mama, también habla de la amistad, la familia, los vínculos, la mujer y lo que le pasa con su cuerpo. No buscamos que sea un manual ni que funcione como una receta que dice lo que está bien y lo que está mal, porque cada uno lo vive como puede. La novela busca interpelar a quien lo lee y ponerlo en un lugar reflexivo.