Sep 10, 2020 | Comunidad, Novedades

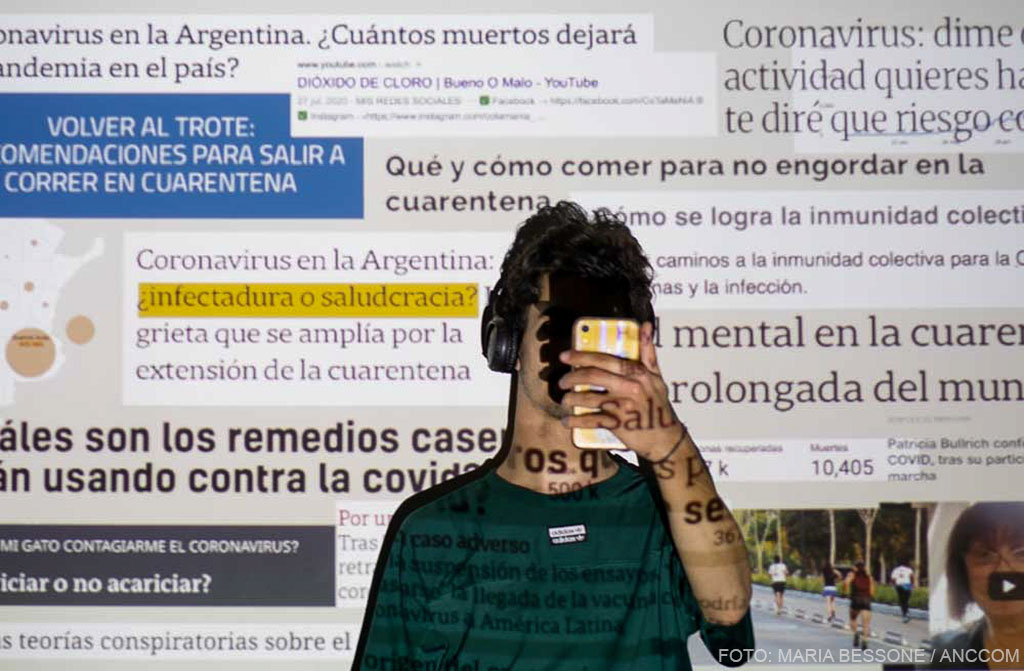

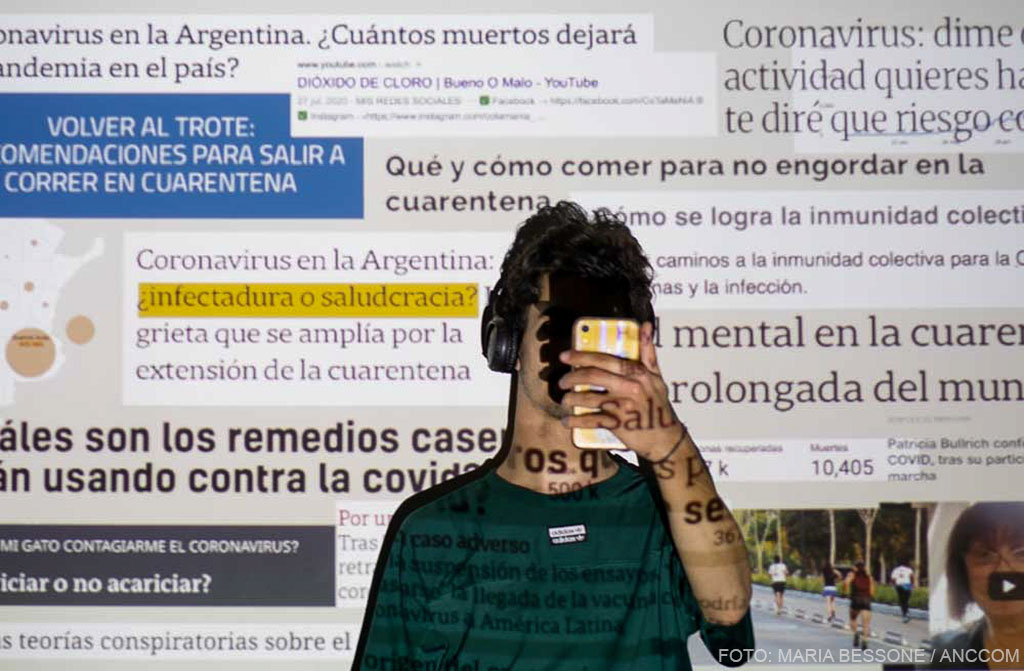

Con la llegada de la pandemia comenzó un maratón vertiginoso de noticias, mucha de ellas de procedencia dudosa, en medios de comunicación y redes sociales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a hablar de infodemia —a la que definió como “sobreabundancia de información, que puede ser correcta o no, durante una epidemia”— y alertó su peligrosidad advirtiendo que “al igual que los patógenos en las epidemias, la información errónea se propaga cada vez más, a mayor velocidad y añade complejidad a la respuesta a emergencias sanitarias”.

Sobre el tratamiento de la pandemia en los medios, Mercedes Calzado, investigadora del CONICET y docente de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, afirma: “En líneas generales, los medios están tratando el tema de una manera entre amarillista y escabrosa, poniéndole permanentemente ribetes alarmistas, como si siempre la situación se estuviera por ir de las manos. Es un tratamiento bastante irresponsable”, y añade: “Por un lado, en las primeras semanas hubo una cantidad de información viralizada que los medios difundieron sin ningún tipo de filtro. Por el otro, existió la necesidad de editorializar cada una de las decisiones de los distintos gobiernos, de sembrar temor”.

Luis Lázzaro, Director de Relaciones Institucionales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y docente de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), considera: “La televisión, como el modo predominante de acceso a la información además de las redes sociales y los portales de internet, ha tenido una posición bastante errática. Por momentos tuvieron que decidir si titulaban la información de acuerdo a su simpatía política —o pertenencia editorial— o si lo hacían en función de la gravedad de la situación sanitaria. En general, hicieron un esfuerzo importante por descalificar las recomendaciones del gobierno, generaron permanentemente un estado de incumplimiento de muchas indicaciones por parte de la sociedad, sobre todo en relación con el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).” El especialista agrega: “Me parece que todo el tiempo han tratado de marcar la cancha al gobierno, mostrando que su capacidad de influencia en la opinión pública les permite incidir en las definiciones políticas e incluso sanitarias. En síntesis, me parece que ha habido una actitud tendiente a usar políticamente el actual estado de emergencia por el coronavirus”.

«En las primeras semanas hubo una cantidad de información viralizada que los medios difundieron sin filtro», dice Calzado.

Conforme fue avanzando la cuarentena, los medios viraron su narrativa. Natalia Aruguete, investigadora del CONICET, sostiene: “En un primer momento hubo una tendencia a la despolarización por parte de las coberturas mediáticas. Luego la polarización fue tomando mayor vigor tanto en la sociedad como en algunos sectores de la dirigencia política, entonces, los medios se hicieron eco de esto y activaron otra narrativa”, y añade: “Paralelamente, observo que hay mucha replicación acrítica de publicaciones que contienen imprecisiones, falsedades, tergiversaciones y descontextualizaciones”.

Un equipo de investigadores del CONICET, encabezado por Calzado, realizó un estudio sobre hábitos informativos durante el ASPO. De la encuesta virtual, efectuada entre el 11 y el 15 de abril, surgieron datos que ponen en jaque la confianza en las coberturas mediáticas: “Casi el 90% de los encuestados respondió que decide informarse por más de un medio. Entonces, si bien las noticias falsas existen, esto denota que también se está produciendo un proceso por el cual hay un nivel de alerta elevado respecto de ellas. Creo que durante la cuarentena se ha reforzado la falta de confianza hacia los medios, una percepción que excede la pandemia”, expresa la investigadora.

Científicos anti fake news

Un grupo de jóvenes científicos y científicas del CONICET —mayormente compuesto por biólogos, biotecnólogos y bioquímicos que investigan en el área de salud— decidió dar pelea a la desinformación. Apenas iniciada la cuarentena, conformaron un equipo para detectar y desmentir con evidencia científica noticias falsas relacionadas con el nuevo coronavirus.

Sobre el origen de Ciencia anti Fake News, Soledad Gori, bióloga especialista en inmunología y fundadora de la iniciativa, cuenta: “Por ser científicos nos llegaban un montón de consultas por WhatsApp de nuestras propias familias y amigos. Al principio eran cosas sencillas de desmentir: si el sol mataba el virus o si tomar té con limón te curaba el Covid, por ejemplo. Después las fake se fueron tornando cada vez más complejas, entonces, empezamos a pensar en este proyecto, que es voluntario y autogestivo”.

“A mis pacientes les recomiendo que acoten el consumo de noticias a unos minutos diarios», dice Germani.

El equipo de trabajo contribuye con el material científico de la plataforma Confiar —creada por la Agencia Nacional de Noticias Télam para combatir la infodemia— desde donde se envía la información de los “verdaderos-falsos” y fake news para micros de la Televisión Pública. También divulgan su trabajo en columnas de radio, televisión y en sus redes sociales.

“Para procesar la información que recibimos nos organizamos en comisiones. La primera recaba las fake e información falsa que circula y la clasifica. La segunda construye un fundamento teórico con todas las evidencias científicas disponibles sobre el tema. La tercera se encarga de la divulgación, de adaptar la información para que sea entendible para cualquier persona que quiera acceder a ella”, relata Gori.

Hasta el momento han desmentido más de cien fake news. Entre las más riesgosas para la salud, la científica destaca: “Hay una noticia falsa que reflotó nuevamente, es la que afirma que el uso de dióxido de cloro o clorito de sodio, conocido como ‘solución mineral milagrosa’, es capaz de curar varias enfermedades, entre ellas el Covid-19. La realidad es que no sólo no hay evidencia científica de que esta sustancia sea capaz de combatir o prevenir la infección del nuevo coronavirus, sino que además está prohibida su venta como uso medicinal por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”

Gori advierte: “Como los medios de comunicación ahora tienen acceso a revistas científicas que antes no tenían, muchas veces levantan artículos que son preliminares. Esto puede tener consecuencias muy peligrosas para la salud, como cuando se difundió que los medicamentos para la hipertensión favorecían el riesgo de mortalidad ante el Covid-19. Las sociedades cardiológicas salieron rápidamente a desmentirlo ya que se trataba tan solo de un trabajo preliminar que no tenía ningún experimento realizado ni ninguna evidencia científica. Las fake news están en todos lados y las hay de todo tipo, pero las que respectan al ámbito de la salud son especialmente peligrosas”.

Los efectos en la salud

Sandra Germani, neuropsicóloga en el Centro de Neuropsiquiatría y Neurología de la Conducta (CENECON), explica el impacto que puede tener la sobreinformación en la salud física y mental de las personas: “La infodemia hace que el cerebro —que es un procesador de información y estímulos— se sobrecargue de noticias que son contradictorias, que no provienen de fuentes confiables o que sobredimensionan la situación. Ante la señal de una posible amenaza, el cerebro se pone en alerta y activa emociones como el estrés, la ansiedad, el miedo y la angustia. Cuando el miedo anula la razón nos ponemos en riesgo, porque se altera la capacidad de toma de decisiones”. Ella explica distintas consecuencias de la intoxicación por exceso de consumos periodísticos: “Actualmente estamos viendo trastornos en el sueño, dificultades con la ingesta de alimentos, problemas con la piel y la caída del pelo. Son todas cuestiones bien fisiológicas que están marcando alteraciones hormonales que tienen que ver con el metabolismo. Esto es como una cadena que va impactando de lleno en la salud física y mental de las personas”.

Respecto a las recomendaciones para protegernos de los efectos de la infodemia, Germani señala: “A mis pacientes les recomiendo que acoten el consumo de noticias a unos minutos diarios y que lo hagan de fuentes confiables que se dediquen específicamente a la salud”, y advierte: “Nosotros hace meses que convivimos con un contador de muertes, cosa que no había pasado nunca en la historia. Esa información es útil para los profesionales que saben cómo procesarla y analizarla pero al resto de las personas puede generarle pánico”.

De regulaciones y libertades

Si se habla de combatir las noticias falsas, se entra en un terreno delicado en términos de libertad de expresión. Lázzaro sostiene que no deben implementarse regulaciones sobre los contenidos de los medios de comunicación, sino aplicar las que por ley ya existen: “Hay regulaciones para todo aquello que atente contra la seguridad y la salud pública, contra la discriminación, de protección de la privacidad y el derecho a la intimidad, entre otras. Claro que son más fáciles de aplicar en los medios de comunicación audiovisual que en las redes sociales. Es decir, la ley ya tiene sanciones previstas que deben ser aplicadas sobre una serie de comportamientos mediáticos”, y resalta: “No podemos regular la opinión, porque eso podría afectar la libertad de expresión”.

Por su parte, Aruguete, que recientemente publicó el libro Fake news, trolls y otros encantos, afirma: “Creo que hace falta una intervención que comprenda la multidimensionalidad que tiene esta problemática. No es que no haya una regulación de la circulación de contenidos en las redes sociales, sí que la hay, es la que aplican las empresas propietarias de las plataformas con sus particulares criterios. Creo que hace falta una regulación que surja producto de una discusión amplia y no meramente política o gubernamental, en la que intervengan otros colectivos y actores sociales necesarios para el debate”.

Abr 28, 2020 | Entrevistas

“Si pudiéramos retrotraernos al origen de las redes sociales, ese momento en el cual por primera vez dos usuarios compartieron la foto de un gato dormido en el regazo de un perro, nos resultaría difícil imaginar el mundo político-mediático que habitamos hoy”, afirman Ernesto Calvo y Natalia Aruguete al comienzo de Fake news, trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales (Siglo XXI Editores). En la era de la hegemonía digital, donde las redes sociales se han convertido en el principal medio de acceso a la información, resulta fundamental entender cómo funcionan. Para Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, las redes sociales están muy lejos de ser democratizadoras y “nos alejan de aquellos que no piensan como nosotros”. Advierte que no son lo mismo las fake news que las noticias falsas y que cualquiera puede ser víctima de violencia virtual. También, reflexiona acerca de qué tipos de fake news se propagan en tiempos de aislamiento social obligatorio y considera que en las redes también hay “resquicios para la resistencia social, cultural y política”.

“Si pudiéramos retrotraernos al origen de las redes sociales, ese momento en el cual por primera vez dos usuarios compartieron la foto de un gato dormido en el regazo de un perro, nos resultaría difícil imaginar el mundo político-mediático que habitamos hoy”, afirman Ernesto Calvo y Natalia Aruguete al comienzo de Fake news, trolls y otros encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales (Siglo XXI Editores). En la era de la hegemonía digital, donde las redes sociales se han convertido en el principal medio de acceso a la información, resulta fundamental entender cómo funcionan. Para Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, las redes sociales están muy lejos de ser democratizadoras y “nos alejan de aquellos que no piensan como nosotros”. Advierte que no son lo mismo las fake news que las noticias falsas y que cualquiera puede ser víctima de violencia virtual. También, reflexiona acerca de qué tipos de fake news se propagan en tiempos de aislamiento social obligatorio y considera que en las redes también hay “resquicios para la resistencia social, cultural y política”.

El libro se titula Fake news, trolls y otros encantos, ¿vivimos una suerte de encantamiento por las redes sociales?

Sí, estamos absorbidos por nuestro consumo de redes sociales, pero ese encantamiento es complejo: tenemos situaciones de disfrute y también de mucho malestar porque son espacios de comunión, encuentro y, al mismo tiempo, de mucho maltrato y violencia. Por eso, me parece que no es un encantamiento fácil para nosotros, sino que nos contradice mucho.

Si nos contradice y sufrimos, ¿por qué quedamos atrapados en ellas?

Porque nos da placer el hecho de compartir con otros conocimientos, emociones, espacios de coincidencias ideológicas. Las redes sociales funcionan de manera tal que nos llevan a convivir en comunidades muy homogéneas en términos de los valores y creencias que compartimos. Y como además, el funcionamiento orgánico de las redes sociales permanentemente nos devuelve esa coherencia con nuestras cosmovisiones de manera aumentada, habitamos un lugar placentero. Lo que ocurre es que ese lugar placentero tiene sus perjuicios que tienen que ver, fundamentalmente, con la entrega de nuestra intimidad y la publicitación de nuestros datos personales y, en la mayoría de los casos, sin saber la magnitud de esa entrega.

¿Estamos forjando una nueva forma de socialización?

No sé si pensarlo en términos de una nueva socialización. Es una socialización que tiene sus singularidades porque vamos armando narrativas y discursos alrededor de los asuntos de interés públicos. Esas narrativas son muy homogéneas y nos hacen alejarnos de la diversidad, en el sentido de que nosotros evitamos las cosmovisiones que son contrapuestas a las nuestras. En ese punto, podríamos decir que esa socialización nos hermana más en comunidades de valores y nos aleja más de aquellos que no piensan como nosotros. Sería una suerte de balcanización de las narrativas. Eso no depende exclusivamente de los usuarios, tampoco de los algoritmos de las redes sociales, sino que puede ir variando en función de qué tipo de activaciones discursivas, de relaciones e interacciones producen los distintos temas que se ponen en discusión. Podemos polarizar con otros alrededor de una campaña electoral o de una situación como el #Tarifazo en la Argentina, pero también podemos tener una mirada más consensuada con otros usuarios alrededor de un evento político como #AbortoLegal. Depende de la convivencia de estas tres dimensiones de análisis: los usuarios, las redes con sus algoritmos y la activación que generan distintos temas de interés público.

A los tradicionales estudios sobre las agendas política, mediática y pública, ¿habría que agregar una agenda de redes?

Hay que pensarlo de manera muy distinta. Si pensamos la relación entre medios de comunicación y públicos en el escenario virtual, no hay un público homogéneo que responda de manera masiva a un mensaje. Si a eso se le agrega el dinamismo del escenario virtual donde los algoritmos distribuyen la información de manera personalizada, ocurre que la capacidad de instalar agenda de un medio de comunicación va a ser entre sus iguales y no entre un público generalizado, masivo, ni homogéneo. Si lo pensamos en términos de efectos de encuadre, en las redes sociales los encuadres se van armando local y comunitariamente, en el sentido de que los usuarios de distintas jerarquías van aportando fragmentos que terminan de conformar un encuadre. En distintas regiones de la red se arman distintas interacciones entre usuarios, quienes co-construyen múltiples encuadres sobre un mismo tema de interés público. Por ejemplo, en el caso del evento político “Santiago Maldonado” había dos grandes burbujas porque la interacción en Twitter se había polarizado profundamente. Estaba la burbuja más vinculada cognitiva e ideológicamente con el kirchnerismo, que era contrapuesta a la burbuja identificada con el macrismo. En esas dos grandes burbujas se armaron definiciones distintas de lo que fue el evento. Del lado de la burbuja kirchnerista, la percepción que había era la de una desaparición forzada donde el Estado era responsable, mientras que del lado macrista se entendía que lo de Maldonado había sido un aprovechamiento electoralista del kirchnerismo.

¿Se podría elaborar un instructivo para desarrollar cierto tipo de red con impactos específicos?

¿Se podría elaborar un instructivo para desarrollar cierto tipo de red con impactos específicos?

Sí, es posible intervenir políticamente en las redes sociales. Para lo cual hay que hacer diseños, estrategias, etcétera. Pero no está garantizado el éxito de esos diseños políticos porque las autoridades en la red (dirigentes políticos, medios tradicionales, celebrities) proponen determinadas percepciones y agendas, pero el usuario es el que dispone en qué medida activa y propaga esas agendas o las evita. Si las ignora, esas agendas caen.

En el nacimiento de las redes sociales, se pensaba que llegaban para democratizar la comunicación. Pero, en los casos que analizan en el libro, como en el #Tarifazo o #Maldonado, se observa que siguen siendo muy importantes las instituciones mediáticas tradicionales a la hora de propagar mensajes en redes….

En el libro planteamos una hipótesis que está muy lejos de pensar a las redes sociales como democratizadoras. Lo que sí puede ocurrir es que determinados movimientos o dirigencias promuevan una conversación menos polarizada y más saludable en términos discursivos. Ahora, nosotros seguimos teniendo una distribución personalizada en las redes sociales, muchas veces con un aprovechamiento político o comercial, y eso hace que de todas formas no tengamos acceso a toda la información que circula en las redes sociales. Por lo cual, no somos libres de elegir entre todos los mensajes que circulan porque simplemente no tenemos acceso a eso. Ahí es donde creo que esa personalización y la recepción de un “diario de Yrigoyen” donde las noticias están armadas para mi supuesto placer cognitivo, en realidad, me impiden encontrarme con una diversidad informativa. Eso no es democratizador en términos comunicacionales.

¿Estamos ante la paradoja de vivir interconectados, pero cada uno en su propia burbuja?

Más que la sensación de estar interconectados entre todos es la sensación de que estamos interconectados entre iguales. Es la sensación de que todos somos mayoría. Eso se da porque al interior de la burbuja se arman relaciones entre aquellos que piensan igual, lo que deviene en una cámara de eco que amplifica la percepción que se tiene de la realidad social. Entonces, hay un placer de sentirse mayoría pero lo cierto es que nosotros no sabemos qué está pasando en la burbuja contraria, cuyos mensajes no observamos porque los algoritmos distribuyen la información de manera tal que no nos encontramos con la información que está en la otra burbuja. Por lo cual, no podemos saber qué nos pasaría si nos encontráramos con esos mensajes.

En el libro postulan que el caso #AbortoLegal se trata de una antirred, ¿por qué?

El caso #AbortoLegal es una red muy singular que no tiene burbujas opuestas. Hay una burbuja conformada por una gran comunidad verde, que pertenece a los colectivos de activistas de género, a la que se le adosa la comunidad compuesta por los dirigentes políticos y medios de comunicación. En otras ocasiones estas comunidades suelen estar en burbujas separadas, por eso decimos que el caso de aborto es una antirred porque es una red despolarizada. Nuestra hipótesis es que la política estuvo por encima de las mezquindades partidarias.

En otro apartado del libro analizan las fake news, ¿cuánto han contribuido las redes sociales a su desarrollo?

En realidad, no son las redes sociales per se las que impulsan las fake news. Sí es cierto que en la interacción virtual, la propagación de fake news tiene mayores velocidades que en un escenario analógico. Por otro lado, se agrega la personalización en la distribución de la información, lo cual hace que se usen las fake news como forma de atacar al oponente y mandarlo a silencio. Las dos grandes motivaciones que están detrás de una estrategia de fake news son vaciar de contenido el escenario discursivo o energizar a los propios para reforzar sus creencias. Es importante aclarar que una estrategia de fake news no necesariamente es lo mismo que hablar de noticias falsas porque cuando hablamos de noticias falsas nos referimos al contenido. Un contenido puede no estar verificado sin tener que ver con una decisión deliberada o con una estrategia política detrás.

En el libro mencionan la idea de un “Triángulo de las Bermudas” que conecta a los partidos políticos, los medios y los trolls…

Sí, ahí pasan cosas que pueden convertirse en mecanismos muy oscuros que posibilitan llevarnos a ser víctimas de violencias virtuales y además participar de ellas, consolidarlas y propagarlas. Hay un punto ciego ahí donde se pueden dar convivencias de distinto tipo y algunas pueden ser muy nocivas.

¿Los trolls son los operadores políticos del siglo XXI?

Efectivamente, los trolls están detrás de una estrategia política de ataque virtual. Pueden tener un fin último comercial o meramente político, pero lo que hay allí es una capitalización política de una estrategia de daño. Lo que interesa no es que la información quede grabada en nuestras memorias, lo que interesa es atacar.

¿Cuál es la diferencia entre un troll y un bot?

Un bot es un robot, una cuenta automatizada que replica información. En cambio, un troll tiene a algún sujeto detrás que está diseñando discursivamente un mensaje. El troll, en la medida en que se coordine con otras cuentas, puede generar narrativas que sean coherentes con los usuarios que tiene a su alrededor o diseñar una narrativa opuesta a un usuario que participe de una comunidad contraria. Pero, además de la coordinación, es necesario que los trolls sean autoridades en la red. Por otro lado, los trolls no necesariamente son cuentas anónimas, hay dirigentes políticos, celebrities. El ejemplo más encumbrado es el presidente de Estados Unidos, que usa su autoridad en la red para atacar al oponente y a la vez energizar a los propios. Entonces, no importa lo que diga, él va a tener la razón porque tiene poder para decirlo. La estrategia de fake news es un ejercicio de poder.

En la pandemia que estamos atravesando, ¿el encierro contribuye a la propagación de fake news?

Sí, pero por otros motivos. No es que uno tenga predominantemente una estrategia de desinformación, aunque sí haya algunos casos. Me parece que en su gran mayoría las motivaciones que nos llevan a la propagación de noticias falsas es la necesidad de llenar vacíos en la información que tenemos frente a la incertidumbre y a la angustia que nos genera no saber qué va a pasar con esta pandemia.

¿Realizaron algún análisis preliminar sobre cómo está circulando el caso coronavirus en las redes?

Nosotros no estamos viendo todavía una fuerte polarización, ni en el escenario virtual ni en el escenario de la opinión pública. Entonces, la capitalización política de una estrategia de fake news no tiene tanto asidero en este momento, donde todavía está contenida la polarización. Eso no obsta que pueda incrementarse la polarización pero, en principio, no se observa mucha disparidad en las opiniones de quienes votaron por el Frente de Todos y a Juntos Por el Cambio, por lo menos en lo que hace a las medidas de gobierno y a los sentimientos de riesgo frente a la pandemia.

En las conclusiones afirman que el libro está destinado a convertirse en una suerte de manual de alfabetización digital para los ciudadanos del siglo XXI. ¿Cómo podríamos despolarizarnos, burlar a los algoritmos?

No podemos burlar a los algoritmos pero sí podemos conocer quiénes somos dentro del gran mapa de redes sociales. Solos somos nadie, unidos somos colectivos con capacidad de resistencia y de forjar miradas alternativas de la realidad social. Todas estas cuestiones son posibles en un escenario súper condicionante pero donde también hay resquicios para la resistencia social, cultural y política. En ese punto, el libro no solamente es un trabajo académico, sino que además se propone como una herramienta política de conocimiento para poder generar resistencias políticas en el diálogo en redes sociales.