Una planta de hidrógeno verde oscuro

Vecinos y vecinas de Colón, Entre Ríos, y Paysandú, Uruguay se oponen a la construcción de una refinería de 400 hectáreas que impactaría sobre el medio ambiente y la actividad económica de la región.

Los habitantes de Paysandú y Colón comparten inquietudes por un megaproyecto que transformará sus playas, el turismo y por ende, su economía. Las playas vírgenes del país uruguayo pasarán a ser la sede de una planta de hidrógeno que modificará también las vistas que tiene por el momento la ciudad entrerriana, convirtiéndose así, según los vecinos, “en el patio trasero de esta fábrica”.

En Paysandú, Uruguay, la multinacional HIF Global, quiere construir una planta de hidrógeno verde que ocuparía 442 hectáreas. Sin embargo, tanto los vecinos de Paysandú como los de Colón, Entre Ríos, se han pronunciado en contra debido a la falta de contemplaciones sobre el impacto que causaría en las zonas aledañas.

Leonardo Belassi, del colectivo Paysandú Soberano, explicó a ANCCOM que la instalación de la multinacional en Paysandú podría revertir la mejora en la calidad del Río Uruguay. La ciudad sufrió años de contaminación industrial, y estaba recuperando sus playas y su zona costera, con potencial para el turismo. Belassi advirtió que esta nueva actividad industrial podría significar una «afectación gravísima» al disfrute del río y al desarrollo turístico de la región.

El gobierno uruguayo, sin embargo, mostró un fuerte interés en este proyecto, que se enmarca dentro de la llamada hoja de ruta del hidrógeno verde en el país vecino. El apoyo no se vio replicado por los vecinos de Paysandú, que juntan firmas para expulsar a la empresa de la región junto con otras asociaciones de Colón. “En la Constitución –explica Balassi- hay un artículo que prevé que cada departamento tiene la posibilidad de convocar a una iniciativa la cual su población decida sobre un determinado tema”. Para que ello ocurra, sus habitantes deben recolectar quince mil firmas y ya cuentan con cerca del 80%.

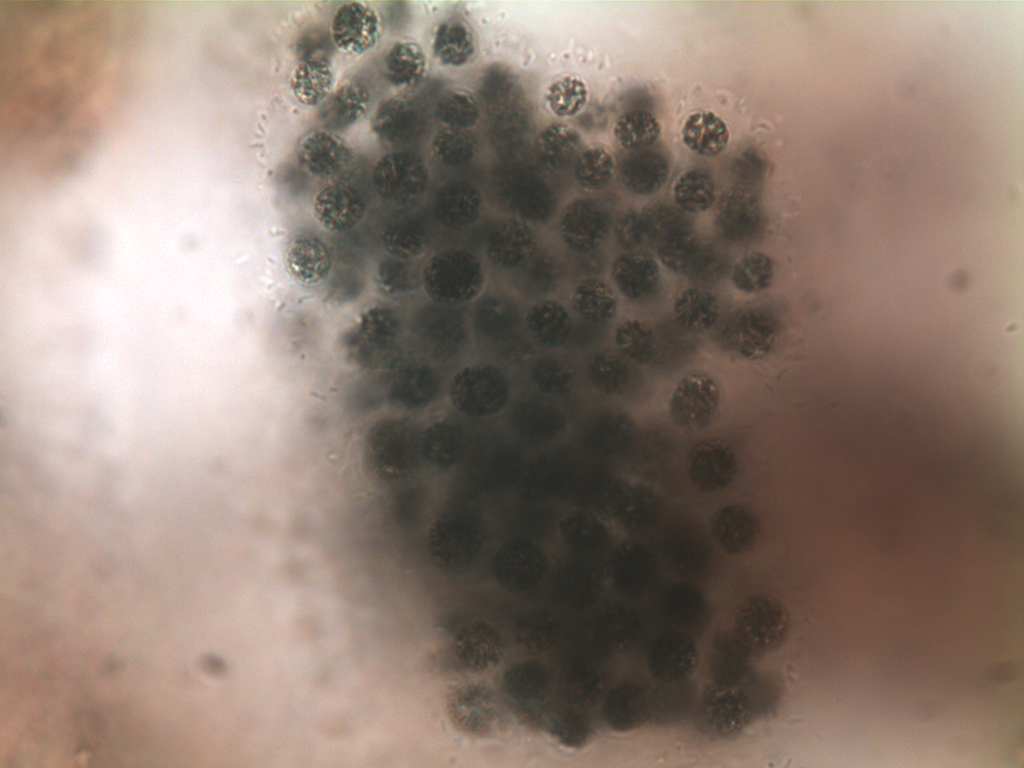

Los habitantes de Colón, también han expresado su preocupación por la instalación de la empresa que estaría frente a sus costas, a sólo dos kilómetros del lugar. Carlos Seratti, integrante de la organización Somos Ambiente, comentó que el problema con este tipo de industrias es dónde y bajo qué condiciones geográficas se realiza. En Colón hay una actividad importante y sobresaliente con respecto al turismo que se vería afectada. “Primero porque hay una modificación estética. Todo lo que está enfrente, que ahora son áreas naturales, va a cambiar y se va a instalar una refinería que ocupará un tercio de la superficie de la ciudad de Colón. Es como si fuera una ciudad más, iluminada con toda la tipología de una industria. Tanques, cañerías, iluminación de noche, en fin, chimeneas”, describe. Los vecinos denuncias que la nueva instalación afectará la economía de gran parte de los habitantes de la cuidad que viven del turismo. A esto se le suma una afectación a la biodiversidad de la zona, que ya sufrió sus primeros cambios debido a los procedimientos de barrido que realizó la empresa en la zona.

Pese a todo, HIF Global colocó en sus documentos como área de influencia directa el territorio uruguayo hasta la orilla del Río Uruguay, explicando que se corresponde con un ambiente rural y con baja presencia de viviendas, donde no se identifican sitios sensibles, tales como: escuelas, hospitales o centros recreativos en un radio a tres km de la planta. Sin embargo, estas afirmaciones parecen contrastar con la realidad si se tiene en cuenta que Colón es una ciudad balnearia, con una población de 58 mil habitantes, a menos de dos kilómetros de distancia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le envió el 11 de marzo una carta al presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares e intendente de la ciudad de Colón, Jose Luis Walser, donde le manifiesta el respaldo del Gobierno provincial en la solicitud de relocalización del proyecto de la planta, que es el pedido que defienden también las distintas asociaciones ambientalistas de la zona.

Desde ambos lados de la frontera, según los activistas consultados, hay un desconocimiento generalizado sobre la instalación de la empresa. Esto es debido al secretismo que ha rondado el proyecto desde sus comienzos, dado que se les negó a los vecinos el derecho de acceso a la información pública.

En el 2024, el Movimiento por un Uruguay Soberano denunció al Poder Ejecutivo antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” de no brindar la información correspondiente al memorándum de entendimiento que se firmó con HID Global. El secretario de presidencia, de la gestión de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, explicó en su momento que esta sería la mayor inversión privada de la historia, la que alcanzaría la cifra de seis mil millones de dólares y generaría alrededor de tres mil puestos de trabajo en su etapa de construcción. La justicia falló a favor de la organización.

Con respecto a la generación de puestos de trabajo en Uruguay, surgieron ciertas inquietudes debido a la visita de representantes de la empresa Techint E&C en la zona de Colón para consultar sobre la disponibilidad hotelera para alojar a cerca de 1.500 trabajadores argentinos, si bien no se confirmó que la empresa Techint E&C esté colaborando con HIF Global en el proyecto de Paysandú, se sabe que ambas empresas trabajaron juntas en el proyecto de combustibles sintéticos en Chile en el 2024.

“Esto pone en riesgo la buena convivencia que existe entre Paysandú y Colón –señala Belassi-, porque son dos ciudades que desde hace muchos años saben lo que significa la una para la otra. Hay mucha relación, hay familias ensambladas entre las dos ciudades, hay buena vecindad”. Por otro lado, los representantes de las organizaciones a ambos lados del río comentaron sus intenciones de buena voluntad y disposición para que este conflicto se solucione de manera pacífica.

La empresa producirá en la planta además del hidrógeno verde, metanol, que es un compuesto tóxico, venenoso e inflamable, que combustiona con mucha rapidez, tiene la particularidad de evaporarse con la temperatura ambiente y aumentar su volumen 400 veces. “Si se escapan 1000 o 1500 litros o metros cúbicos de metanol acá enfrente es una bomba de tiempo para nuestra población”, explica Belassi.

El acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa, que se concretó en el gestión del expresidente Lacalle Pou y estuvo cargado de secretismos y arbitrariedades. Leonardo lo confirma ya que, en las votaciones que dieron paso a que se apruebe el proyecto, dos ediles hicieron gestiones para que recibiera a un integrante de su grupo y a otro de Somos Ambiente. A pesar de ello, lo hicieron a puertas cerradas y aunque estas sesiones en su regularidad se graban y transmiten por Youtube, se cortó la emisión justo cuando ellos expusieron sus argumentos, lo cual generó que solo los ediles se enteraran del perjuicio de la colocación de la planta y se restringiera así, la difusión de la postura de gran parte de los vecinos y vecinas.

Frente al cambio de Gobierno, con la asunción de Yamandú Orsi se abrieron expectativas. El nuevo presidente, se reunió con la empresa para negociar este acuerdo considerando algunos aspecto sociales, económicos y ambientales, además de incluir la opción de que Ancap, una empresa pública estatal, pueda participar del proyecto.

Mientras tanto, algunos de los vecinos de Colón juntan firmas para pedir la relocalización de la planta y los de Paysandú piden directamente expulsar a la multinacional de la región. Leonardo Belassi adelantó que el 15 de junio realizarán un festival de música donde junto a artistas locales, se manifestaran contra la refinería. Mientras tanto, los habitantes de la región uruguaya siguen esperando la visita del Ministro de Ambiente para expresarle sus inquietudes.