Entre la figuración y la abstracción | Estuve ahí

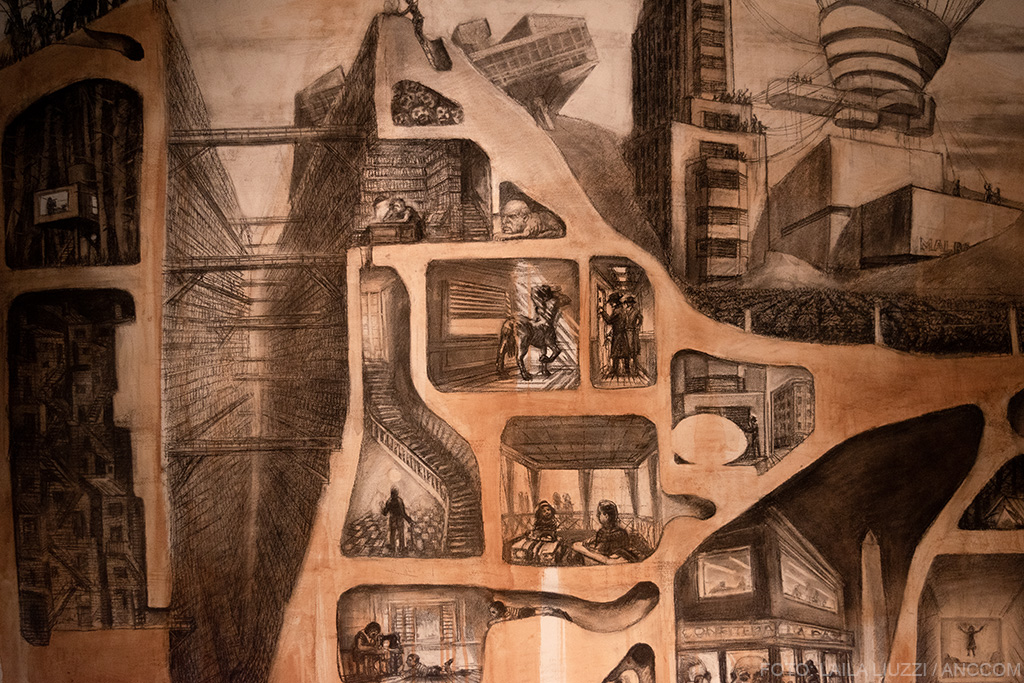

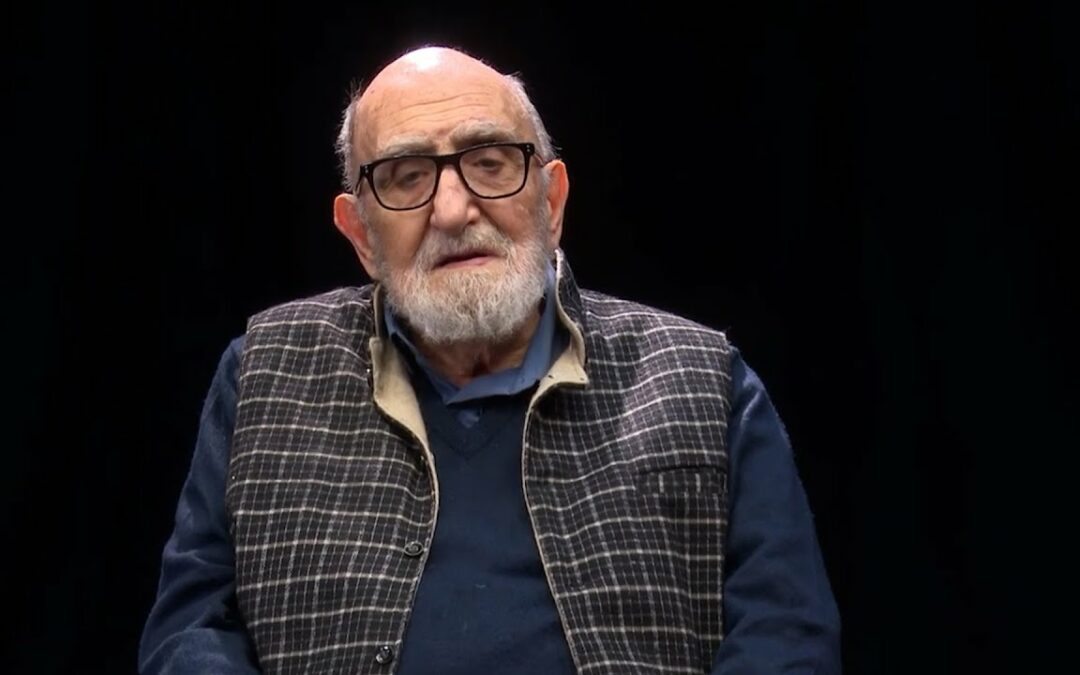

Luis Felipe Noé, el artista plástico que denunció con su obra las atrocidades de la dictadura, cuenta las huellas que el horror dejó en su trabajo los “pequeños avances culturales” en estos 40 años de democracia y su mirada sobre la tecnología.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos