Abr 14, 2021 | Comunidad, Novedades

El proceso de adopción en Argentina requiere una atención tutelar que garantice la integridad de las niñas y niños que necesitan un hogar definitivo. Se trata de un recorrido preparado para que las y los aspirantes conozcan cuáles son las responsabilidades antes de adoptar. Pero hay una dificultad de fondo: de los más de 3.000 trámites iniciados, el 89% de las y los postulantes están dispuestos a ahijar a bebés de hasta dos años, y menos del 10% a chicas y chicos mayores de nueve. El caso de Mimi es la excepción que confirma la regla, que hoy permite visibilizar con datos estadísticos la realidad de un sistema sensible que debe perfeccionarse.

El proceso de adopción en Argentina requiere una atención tutelar que garantice la integridad de las niñas y niños que necesitan un hogar definitivo. Se trata de un recorrido preparado para que las y los aspirantes conozcan cuáles son las responsabilidades antes de adoptar. Pero hay una dificultad de fondo: de los más de 3.000 trámites iniciados, el 89% de las y los postulantes están dispuestos a ahijar a bebés de hasta dos años, y menos del 10% a chicas y chicos mayores de nueve. El caso de Mimi es la excepción que confirma la regla, que hoy permite visibilizar con datos estadísticos la realidad de un sistema sensible que debe perfeccionarse.

Comenzar una adopción no es una decisión simple. Los pasos a seguir requieren además de la vocación por cumplir los sueños de tener o ampliar una familia, otros requisitos que a veces hacen más complejo tomar esa decisión. Para ello tanto el Estado como algunas organizaciones de la sociedad civil promueven las adopciones y acompañan a los futuros adoptantes. El principal desafío es que las parejas o adultos solos contemplen ampliar su horizonte de expectativas a chicas y chicos grandes, hermanos o personas con alguna discapacidad.

Sólo la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 40 hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para reducir el número de “pibes de la calle”, de los cuales un 20% de los niños y niñas están en condiciones de adopción.

También buscan soluciones intermedias como brindar una atención personalizada a niños o niñas que por un tiempo no pueden vivir con sus familias de origen. Existe un programa de Acogimiento Familiar que es un dispositivo en el que los interesados se inscriben y pasan por un proceso de evaluación y capacitación. Desde la página del Gobierno de la Ciudad ofrecen seis pasos para anotarse. De esta manera pueden alojar en sus hogares de manera transitoria a niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad hasta que se determine si es restituido a su familia de origen.

De acuerdo con la ley, el proceso para decretar el estado de adoptabilidad de una criatura no puede ser mayor a seis meses y el tiempo que ellos pasen con sus familias de tránsito debe ser el menor posible, para evitar una vinculación estrecha. Esto es lo que no ocurrió con Mimí

Por otro lado, distintas organizaciones no gubernamentales se dedican al acompañamiento de quienes desean adoptar. Entre otras, Anidar es una asociación civil que brinda información a las personas que comienzan a evaluar la posibilidad de la adopción. Mediante el programa “Abriendo Caminos”, ofrecen entrevistas informativas y facilitan la conexión entre las familias y la justicia para iniciar el proceso de postulación, con orientación legal y psicológica, entre otros puntos a destacar.

Asimismo, la ONG Aldeas Infantiles también realiza un trabajo integral que busca preservar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde su programa de “Reintegro Familiar y Adopción”, asesoran y acompañan a los eventuales padres y madres en los procesos de vinculación con el objetivo de que se garantice un trato adecuado a personas en donde la vulnerabilidad social debería cerrar su ciclo. Su preocupación también está enfocada en que los hermanos no se separen o en aquellos niños y niñas que pueden encontrar un lugar de encuentro con sus entornos familiares de origen.

¿Cómo empezar un trámite de adopción?

El trámite de inscripción observa las cualidades de los postulantes. Luego sigue la selección de los posibles adoptantes, la vinculación inicial con el niño o la niña, la guarda preadoptiva y, finalmente, la adopción. Mientras tanto los chicos y chicas viven en hogares o con familias de guarda hasta que aparezca alguien con el perfil adecuado. Hoy, se empieza con presentar un simple formulario para quienes se encuentren interesados en tener hijas o hijos no biológicos.

La opción de formar una familia es amplia y se han ido desarrollando y generando diversos tipos de relaciones y posibilidades para concretar la adopción, con especial atención a los derechos básicos a las niñas, niños y adolescentes en guarda.

La opción de formar una familia es amplia y se han ido desarrollando y generando diversos tipos de relaciones y posibilidades para concretar la adopción, con especial atención a los derechos básicos a las niñas, niños y adolescentes en guarda.

Desde 1997 es un instituto incorporado en el ordenamiento jurídico argentino de acuerdo a la Ley 24.779. En 2015 se modificó el Código Civil y Comercial, con cambios para optimizar los tiempos del proceso en tres etapas: sobre el estado de adoptabilidad del niño; la guarda provisoria; y el juicio de adopción.

El adoptante puede ser un matrimonio conformado o ambos integrantes de una unión convivencial o una única persona soltera, viuda o divorciada. De acuerdo con la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, vigente desde 2010, también se hicieron nuevas modificaciones para que los matrimonios y las o los convivientes del mismo sexo puedan adoptar.

Cada provincia tiene un registro de aspirantes que luego es unificado por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y de los Derechos Humanos. En nuestro país existe asesoramiento gratuito y se puede solicitar desde el portal argentina.gob.ar

Según la última actualización de la DNRUA, en el mes de abril se registran 3.042 personas o familias que quieren adoptar. Los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales son alrededor de nueve mil. Sin embargo, esto no significa que esos niños estén en situación de adopción, porque la condición para que eso ocurra es que se hayan agotado las posibilidades de permanencia con su familia de origen. Finalizada esta normativa, se requiere una instancia judicial para que un niño o una niña pase a estar en situación de adoptabilidad.

¿Cuáles son los requisitos para la adopción?

En dicha ley uno de los requisitos más importantes que deben reunir los interesados es tener 25 años de edad cumplidos. Si un cónyuge o la persona conviviente tiene más de 25 años, no hace falta que ambos superen dicha edad.

Otra condición es que se debe tener por lo menos 16 años más que el niño a adoptar. Esta diferencia de edad no es necesaria cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente. También se debe tener nacionalidad argentina o estar naturalizado. En caso de ser extranjero, resulta indispensable demostrar una residencia de cinco años o más.

También es posible adoptar a un mayor de edad si la persona que se quiere adoptar es hijo o hija del cónyuge o del conviviente. Incluso, la ley permite adoptar a varias personas al mismo tiempo o en diferentes momentos.

Quienes tienen hijos biológicos pueden requerir a un juez que los habilite para adoptar. En ese caso la ley dispone que todos los hijos, sean adoptivos y/o biológicos, sean considerados hermanos entre sí.

Los diferentes tipos de adopción

De acuerdo a la Ley 24779, la adopción puede ser plena o simple, de acuerdo a lo que el juez considere más conveniente. La diferencia es que la adopción plena es irrevocable y la adopción simple no lo es. En el primer caso, el adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. En el segundo no se crean vínculos jurídicos con la familia extendida. El juez decide el tipo de vínculos que se mantienen o se extinguen respecto de la familia de origen, tanto en la adopción plena como en la simple.

También puede darse el caso de una adopción de integración que consiste en adoptar al hijo o hija de un cónyuge o un conviviente, siendo concedida con los efectos propios de la adopción plena o simple, dependiente de cada caso en particular. Pero siempre se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos, entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.

¿Cómo funciona el sistema de registros?

Es fundamental que para continuar con la solicitud, los interesados estén inscriptos en la DNRUA. Éste organismo posee una base de datos integrada por las Nóminas de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de las Jurisdicciones que conforman la Red Federal de Registros. En la página de la DNRUA también pueden encontrarse convocatorias abiertas para niñas, niños y adolescentes de todo el país que esperan tener una familia.

Para los domiciliados en CABA, los aspirantes deben utilizar el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) que se divide de acuerdo al domicilio del postulante. El RUAGA ofrece charlas para postulantes y otras abiertas a la comunidad. En el 2020, ante la emergencia sanitaria del país, así como ha sucedido en varios ámbitos, por primera vez fueron virtuales y por la gran convocatoria que han tenido, este año tienen previsto mantener esta modalidad como opción.

El RUAGA que depende de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas y Dirección de Políticas Públicas e Investigación junto al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también difunde estadísticas. Según los últimos datos del reporte anual del 2019, más del 80% de las postulaciones responde afirmativamente a la disponibilidad para adoptar niñas y niños de hasta 3 años de edad. El 86% para los 2 años y la cantidad de postulaciones para los 5 años en adelante decrece sensiblemente hasta llegar a un número muy bajo en la medida que se acercan a los 9 años.

¿Una fisura en la Ley de Adopción?

El acogimiento no es adopción. Aunque, en algunos casos, las familias de tránsito que alojan en sus hogares a niños o niñas, hasta que se determine si es restituido a su familia de origen o dado en adopción, se han convertido finalmente en adoptantes. Hay excepciones, pero esto depende de los jueces que evalúan el bienestar del chico o la chica y el vínculo que mantenga con quienes lo o la acogieron.

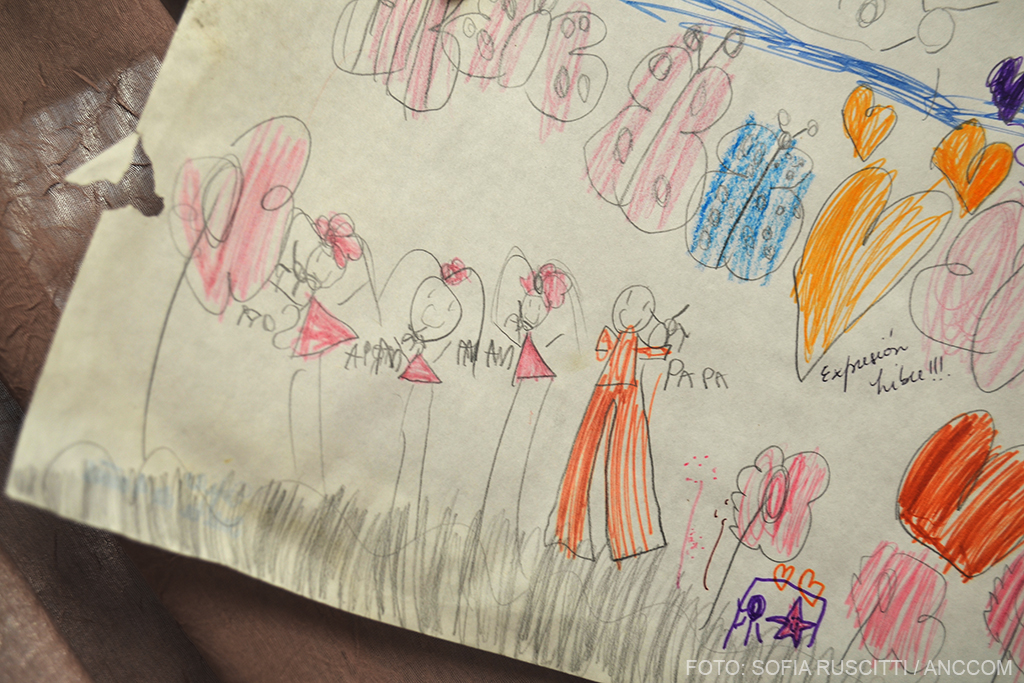

La situación de Mimí -nombre ficticio con el que se dio a conocer a la niña- es un caso particular. Mariana Megías junto a su pareja, Marcelo, la recibieron sólo con un mes de vida. Ese plazo se prolongó tres años. Ante la demora, el apego de la pequeña y el incumplimiento de los responsables de encontrarle un hogar, el matrimonio decidió pedir la adopción definitiva. Pero esto fue negado, debido a que se aplicó la norma general que impide a la familia de tránsito convertirse adoptante.

El Poder Judicial se demoró más de la cuenta pero fue insensible y decidió sacar a la niña de su familia de tránsito y fue entregada a otras personas sin vínculos previos. Ese lapso generó una excepcionalidad, por lo que Megías decidió interponer un recurso “de no innovar” que afecta a los mediadores y su incapacidad en cumplir la ley en tiempo y forma. En este caso: el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, y a la ONG Familias Abiertas, de Bella Vista.

La situación de Mimí conmovió a la opinión pública y ante el pedido desesperado por darlo a conocer, no pocas figuras públicas acompañaron en las redes sociales una campaña con el hashtag #RestitucionInmediataDeMimi y #DevuelvanAMimi. Muchos famosos apoyaron su lucha compartiendo videos para darle mayor visibilidad. Entre otros, Natalia Oreiro, Facundo Arana, Inés Estevez, Ricardo Darin y Veronica Lozano. También bajo la consigna #YoApoyo allegados a la familia grabaron videos en los que expresaron su respaldo para que el Poder Judicial decida que Mimí pueda regresar a su “hogar”.

Las audiencias públicas

Cuando los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a las convocatorias públicas. Estas consisten en un llamado a toda la comunidad donde se propone encontrar una familia para las niñas y niños que se encuentran con mayor dificultad para concretar la adopción.

En la actualidad, son muchas las niñas, niños y adolescentes que aguardan en los hogares. La mayoría son preadolescentes y grupos de hermanos,con el objetivo de promover la adopción conjunta con el propósito de conservar los vínculos fraternales. Pero también chicas y chicos con discapacidad o distintas problemáticas de salud que serían menos solicitados.

Lo primordial en la adopción es que se deben respetar las instancias y los mismos derechos que cualquier otro niño. Tal como lo indica la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los artículos declaran que tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida y también a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

El camino legal para adoptar en nuestro país cumple con todos los protocolos que garantizan la integridad de un proceso transparente en el que el amor siempre es la principal motivación de quienes inician el trámite. La adopción puede resultar un poco más larga que otras salidas “mágicas» como viajar al exterior. Pero no es necesario. Existe un Estado disponible, hay herramientas y organizaciones de la sociedad civil que facilitan y acompañan este recorrido -o deberían hacerlo-.

La situación excepcional del caso Mimí, muestra la cara más dura de una justicia que no tiene sentimientos y de mediadores que deben ser auditados para que cumplan con sus funciones. Tal vez se trate de un punto de partida para encontrar ese lugar de encuentro esa/os menores y adultos que buscan lo mismo. Besos, abrazos y afecto para lograr una vida más plena.

Nov 6, 2018 | Comunidad, Novedades

Gabriela y Gastón son los padres de Aaron. Cuando comenzaron su vínculo de adopción, el niño tenía 10 años.

Luego de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue acompañada por los pañuelos verdes y naranjas surgió el de color celeste para los que se promulgaron en contra, al que luego se le sumó el rojo, para aquellos que piden nuevas normas para la adopción. Estos grupos antiderechos quieren una adopción directa y que la mujer embarazada pueda manifestar ante el juez su voluntad de no asumir el ejercicio de su responsabilidad parental, entregar su bebé una vez nacido y que el proceso de adopción se inicie desde ese momento.

Las organizaciones sociales rechazan esta campaña y advierten que el aborto y la adopción son dos temas independientes, y que la ley lo que quiere evitar es que se comercialice con una persona y que el niño sea entregado a cambio de dinero. “Los pañuelos rojos son una iniciativa que surge emparentada con los pañuelos celestes, en un contexto en el que se utilizó y maltrató la temática de la adopción que, justamente, no está relacionada con ninguna de las dos posturas. Ligada al interés de que una ley habilite a los adultos a ´conseguirse bebés´ de cualquier forma, como si los niños fueran objetos para satisfacer la necesidad de ser padres. Cabe aclarar que esta postura de ninguna manera es representativa de la mayoría de los adultos que adoptan, que incluyen respetuosamente con su historia y sus necesidades particulares a sus hijos en la vida familiar”, explica Gabriela Parino miembro de la ONG Ser Familia por Adopción.

Se desconoce la normativa

Lo cierto es que un 70,9% de la población desconoce la Ley de Adopción, según una encuesta realizada este año dentro de la provincia de Buenos Aires por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). A pesar de no conocerla, el 74,2% afirmó que funciona mal. La reforma del Código Civil contempla al niño como sujeto de derecho y no como objeto. “Es una ley que corre la mirada del adulto que no puede tener hijos biológicos, para poner al niño como centro de la adopción”, explica Parino. Y aclara: “La adopción es una institución que existe para encontrar familia para los niños que no pudieron vivir con la familia de origen. La ley actual no obstaculiza en absoluto que la mujer que no quiere maternar pueda decidir que ese niño por nacer tenga posibilidad de ser adoptado. Pero la ley estipula 45 días para declarar la situación de adoptabilidad de ese bebé, a los fines de garantizar que la decisión de esa mujer sea sólida y no esté afectada por una situación de vulnerabilidad. Hablan desde el total desconocimiento de lo que implica una decisión de semejante envergadura para quienes están en esa situación.”

Leonor Wainer de Anidar, una asociación que acompaña y brinda apoyo a las familias adoptantes, comparte esta postura: “Aborto y adopción, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Nadie debe llevar adelante un embarazo que no quiere. Desde hace un tiempo las entregas directas están prohibidas. El objetivo de los últimos cambios que se hicieron es que los chicos estén el menor tiempo posible en las instituciones u hogares de tránsito”. Menciona que lo que hay que pulir, son las dificultades que presentan los jueces, por falta de recursos para evaluar las situaciones.

5.000 postulantes

Un niño puede ser adoptado cuando un juez declara su situación de adoptabilidad, es decir, cuando se determina que no puede seguir viviendo con su familia de origen, en general por vulneraciones de derechos. Para los bebés es un plazo de 45 días y para los demás niños, como máximo, un año. El juez busca otra familia entre los inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que incluye todos los postulantes a nivel nacional. En este registro 4.816 postulantes manifiestan la voluntad de adoptar niños de hasta un año. Cuando se realizan búsquedas de niños hasta 4 años aparecen 3.880 legajos, para niños de hasta 8 años hay 820 postulantes y tan solo 44 expresan voluntad de adoptar niños de más de 12 años, es decir, el 1% de los postulantes, según datos oficiales de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRU).

Con respecto a la adopción de grupo de hermanos, el 41% no acepta hermanos, el 51% acepta dos, tan solo el 5% acepta tres o más niños. El 85% presenta una negativa en adoptar niños con discapacidades o enfermedades, mientras que el 15% manifiesta que sí lo haría, por eso acabadas las instancias de búsqueda a nivel local y nacional, se abren convocatorias públicas con el fin de buscar familias para los tres grupos de mayor complejidad, es decir, grupo de hermanos, niños con discapacidad, o que superen los 8 años.

Actualmente en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos hay un total de 4.816 postulantes.

Los plazos

Está instalado en el colectivo social que adoptar es un proceso largo y burocrático. “Se hace todo lo posible para que los chicos se queden dentro del marco de su familia de origen, agotadas las instancias, la familia biológica pierde la patria potestad de ese chico, se declara el estado de adoptabilidad y ahí se busca familia adoptiva. Cuando se encuentra, se inicia un período de vinculación que no tiene un tiempo fijo. Las personas no son máquinas que cambias un tornillo y funcionan. El tiempo de vinculación implica que se conozcan, y cuando ya el vínculo está como para que vivan juntos, se les da la guarda. Como máximo en un plazo de seis meses tienen que iniciar el juicio de adopción”, aclara Leonor Wainer.

“Al inscribirse una persona o un matrimonio debe manifestar qué situaciones de los niños podría llegar a adoptar (edades, condiciones de salud, discapacidad, cantidad de niños cuando se trata de un grupo de hermanos). Y lamentablemente no hay diversidad de disponibilidades, sino que la mayoría de las personas puede adoptar niños pequeños, hasta dos niños, y sanos. Quienes se inscriben para un niño de 10 años tienen posibilidades de ser convocados rápidamente. Pero quienes se inscriben para adoptar bebés o niños pequeños tienen grandes posibilidades de esperar muchos años o no ser convocados nunca”, hace hincapié Gabriela Parino.

Edades descartadas

Las aspiraciones de la mayor parte de los postulantes es adoptar niñas y niños pequeños, y esto no coincide con la realidad de los declarados en adopción. Gabriela Parino comenta que hay mucho prejuicio en relación a las edades. “Se piensa que los nenes chiquitos tienen menos historia, pero es más complejo, porque la historia que traen quizás es más desconocida y está más impregnada de recuerdos sin palabras. Los niños pequeños tienen tantas necesidades como los grandes. Las vinculaciones llevan tiempo, hay casos donde no prosperan, hay duelos por hacer. Es un período que necesita tiempo, paciencia, dedicación”.

Wainer manifiesta que en general las personas se anotan para adoptar chicos menores de 10 años, pero si se trabaja con los postulantes en el tiempo de espera esto puede revertirse: “Se puede repensar la postulación, y poder entender que se puede tener un hijo que no sea un niño pequeño. Los niños que se pueden adoptar, que son potencialmente sus futuros hijos, no responden al deseo o ideal de las parejas. Tenemos reuniones multifamiliares, donde vienen padres con sus hijos y viene gente que estaba esperando y viendo a los chicos, hijos de otras familias, niños más grandes, amplían su postulación, y adoptan al poco tiempo. La adopción de un niño grande no es fácil ya que han tenido experiencias difíciles, pero ningún hijo es fácil a los 10, 11 o 13 años”.

La mayoría de los postulantes busca niños pequeños, obstaculizando la adopción a los mayores de 10 años.

Prejuicios y temores

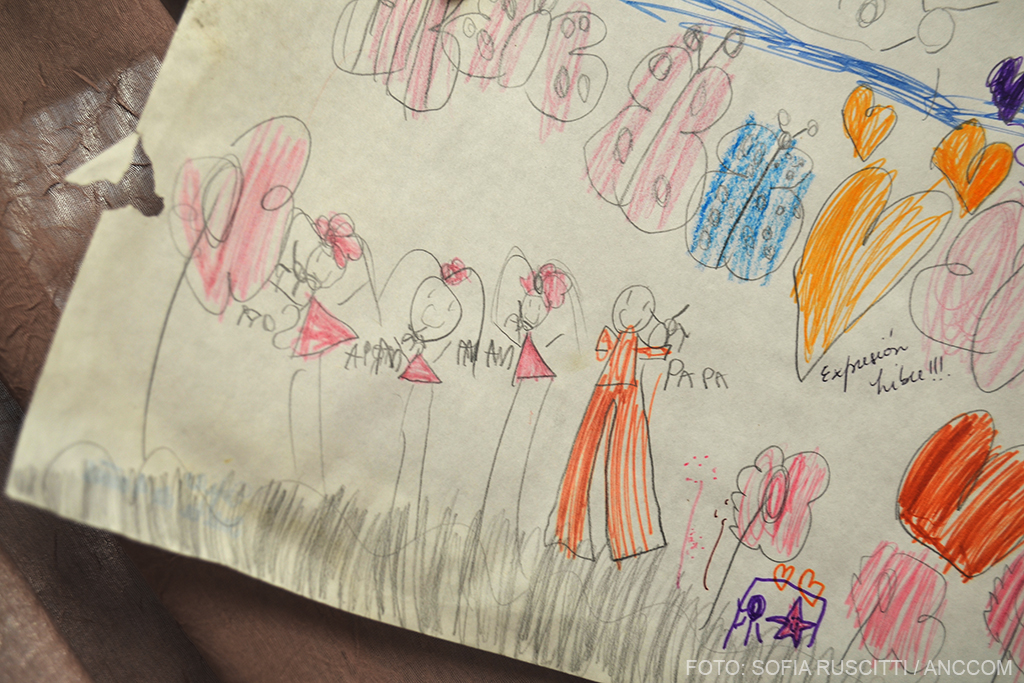

Para Gabriela y su marido Gastón, la adopción apareció luego de hacer tratamientos de fertilidad para formar una familia. Entre mayo y junio del 2014 hicieron los trámites para inscribirse como aspirantes y ya en el 2015 comenzaron la vinculación con su hijo Aaron. “La espera hasta el llamado fue activa, leyendo, escuchando relatos, asistiendo a charlas. La adopción no fue larga ni burocrática. Los trámites justos, bien guiados, charlas, visitas con la asistente social, entrevistas con la psicóloga”, cuenta Gabriela.

La pareja se había anotado para adoptar un niño entre 0 y 7 años, pero luego cambiaron su postulación. “Al pararte delante de un niño de 10 o 12 años te das cuenta que es chico, y es un niño como todo otro que necesita de una familia que lo contenga y que lo acompañe. Cuando empezamos la vinculación, nuestro hijo tenía 10 años. La edad que tenía nuestro sobrino mayor. Una edad que conocíamos y donde nos podíamos llegar a sentir cómodos. Fue muy linda la llegada. Tiene muchos parecidos a un nacimiento, todo lo que implica que haya otra persona en la casa, otro integrante en la familia”, recuerda.

Gabriela hace hincapié en que el acompañamiento es fundamental y que hay que prepararse. “La convivencia tiene sus dificultades como la tienen en todas las familias, con características especiales, somos una familia que se ensambla, con historias de vida previas diferentes. Ellos vienen con su historia, que hay que respetar y comprender, que es parte de su identidad. Costumbres que tuvimos que aprender a no obturar, sino a decodificar y resignificar”.

Gabriela y Gastón iniciaron los tramites de adopción en el año 2014, Aaron llegó a sus vidas un año despúes.

Tres hermanos

Claudia Calvete revive su camino hasta convertirse en mamá de tres niños: «Fue allá por el año 2009, consideramos que nos iban a llamar por un bebé recién nacido, en ese momento solo estábamos preparados para eso. Al principio sentíamos que no podíamos quedarnos a la espera de un llamado, inclusive nos dieron en Tribunales otros caminos. En ese entonces la adopción directa estaba permitida, se habilitaba a la madre que tenía la voluntad de darlo por estar en conflicto con el embarazo. Esa adopción fue fallida porque la madre al año se arrepintió. Tuvimos que hacer un duelo y cuando salimos adelante, empezamos a pensar la posibilidad de ampliar la edad. Ahí empezamos a ir a grupos. Formarse, prepararse, tener otras miradas. Cambiando nuestra forma de pensar, y de ese deseo inicial de querer tener un hijo para pensar en formar una familia. No estaba más el bebé como deseo, pensamos en la idea de incorporar niños más grandes, porque nosotros también estábamos más grandes.”

Al poco tiempo de cambiar su disponibilidad adoptiva los llamaron. “Era por un grupo de hermanos. Dos niñas de 8 y 9 años y el varón de 11. La jueza nos contó que venían de situaciones difíciles, pero lo que más nos movilizó fue que mi hija, la del medio, escribió una carta a la jueza pidiéndole una familia. Eso nos sensibilizó y sin lugar a dudas eran ellos. Comenzamos una vinculación de dos meses y medio, viajando todos los fines de semana 600 kilómetros, entre ir a buscarlos, traerlos, llevarlos de nuevo y volver a casa. La vinculación fue agotadora pero la volvería hacer”.

Uno de los desafíos que la pareja tuvo que sortear fue que los chicos no podían poner en palabras sus emociones. “La abuela se dio cuenta que muchas cuestiones no se podían poner en palabras, ellos carecían de un diálogo. Había que garantizarles que iban a ser protegidos y no maltratados. No les íbamos a fallar. Eso fue habilitando espacios de poder abrirse, de poder contar sus historias. El poder entender, comprender, no juzgar y tampoco victimizar”.

Calvete y su esposo rompieron con las estadísticas; “Siempre digo que mis hijos eran ellos, no podríamos pensarnos con otros más chiquitos. Hay que animarse. Estas edades conllevan otro tipo de realidad, son independientes y autónomos. A pesar de ello, cuando llegaron los vi tan pequeños y vulnerables, con tanta infancia por recuperar que no nos perdimos nada. Pude acobijarlos, contarles un cuento, tuvieron sus primeros juguetes. Ellos son nuestros héroes, porque después de haber sorteado las dificultades, la vida les da una segunda oportunidad”, concluye.