Mar 26, 2025 | DDHH, Destacado 3

La Argentina se había convertido en un país ejemplar por el juzgamiento a sus genocidas y sus políticas de memoria. Sin embargo, desde la asunción de Milei se demanteló la Secretaría de Derechos Humanos y se intenta justificar la dictadura. También hay retroceso en los derechos indígenas.

“Siempre hay avances y retrocesos”, reflexiona Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace diez años esta agencia de noticias publicaba lo que fue su primera nota periodística, un 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde ese momento hasta la actualidad, el campo de los derechos humanos ha sido atravesado por diversas aristas, pero su defensa nunca ha decaído. Los casos de los pueblos originarios y la lucha –más vigente que nunca- por el Nunca Más.

Los derechos en disputa

La década comienza con dos acontecimientos que resultaron cruciales para la democracia reciente: por un lado, el intento de la aplicación del 2×1; y, por otro lado, la desaparición de Santiago Maldonado.

El primero consistía en el beneficio de reducir la pena de prisión de todas aquellas personas que recibieron cárcel preventiva durante más de dos años. Esta normativa fue aprobada por primera vez en 1994 pero derogada en el 2001. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se intentó volver a instalar. Pero la negativa de la sociedad fue contundente, ya que pretendía aplicarse a quienes recibieron condenas por haber cometido delitos de lesa humanidad. En poco tiempo, Plaza de Mayo se llenó de pañuelos blancos bajo un cántico común: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Al respecto, Carlotto recuerda: “El masivo no al 2×1 a los genocidas, en 2017, fue un hito importante que marcó un límite a la impunidad y expresó un amplio acuerdo de la sociedad. Los derechos siempre están en disputa. Hay que luchar por ellos y luego defenderlos”.

Marcha en repudio al intento de aplicacion del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

10/05/2017

Poco tiempo después, el 1 de agosto del mismo año, otro suceso entró en agenda. En la provincia de Chubut, en Cushamen, se estaba llevando a cabo un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales ocupadas por la comunidad mapuche. Sin embargo, efectivos de Gendarmería Nacional, intentaron, por medio de la fuerza, desconcentrar la manifestación. Entre los convocados, se hallaba Santiago Maldonado, quien, tras el hecho, estuvo desaparecido por más de 70 días hasta que fue encontrado sin vida en el Río Chubut, lugar que ya había sido previamente rastrillado. Según lo que sostenía la autopsia, su fallecimiento fue provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “debajo del agua y no en otro medio”. Posteriormente, en el 2018 se cerró la causa al determinar que la muerte de Santiago fue “accidental sin responsables”. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos se hicieron presentes, especialmente el de su hermano, Sergio Maldonado. Desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y denunciaron que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión en pleno gobierno democrático.

Sergio Maldonado, Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel durante una concentración en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. 11/08/2017

Derecho al reconocimiento

Aquella bandera por la que luchaba Santiago Maldonado en defensa del reconocimiento de las comunidades originarias continúa siendo un campo de batalla. Para este grupo “lo que tiene que ver con el acceso y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra hay una gran deficiencia. El Estado no ha tomado las decisiones legislativas que sean necesarias para reconocer la propiedad colectiva de la tierra y que estas comunidades puedan acceder a sus territorios con servicios básicos de salud y de alimentación”, sostiene Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A mediados de 2023, en Jujuy, un intento de reforma constitucional de dicho territorio, llevada a cabo por el gobierno provincial de Gerardo Morales, puso en evidencia las condiciones de desigualdad que atravesaba el sector. Entre las modificaciones se hallaba la habilitación del desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, y la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida. Sin embargo, resistieron, dando a luz al Tercer Malón de la Paz, una marcha encabezada por comuneros y comuneras del norte argentino con el objetivo de hacer valer sus derechos y visibilizar su lucha. Así, su reclamo se extendió a otras provincias del país con la finalidad de visibilizar la problemática y que la CSJN y el gobierno nacional de Alberto Fernández se pronuncien al respecto. Aunque tras más de cuatro meses de reclamos, retornaron a sus territorios sin respuestas.

En este contexto, Hourcade destaca que ha habido “decisiones o actuaciones de la CSJN que de alguna forma fallan en garantizar la vigencia de los derechos humanos”. De esta manera, se refiere al Caso Lhaka Honhat. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de las comunidades originarias del norte argentino, al establecer que estas tienen derecho a su propiedad ancestral en Salta. Así, el fallo marcó un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones. No obstante, hasta el día de hoy no se ha implementado. Asimismo, la integrante del CELS habla sobre otro caso de la misma índole: “Más recientemente la CSJN ha dejado sin efecto una sentencia que reconocía la propiedad comunitaria de tierras por parte de la comunidad indígena originaria Ranquehue y eso también resulta muy preocupante.”

Justicia y memoria

En el otro extremo se encuentran los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde un primer momento, cuando en 1985 se realizó el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina ha sido un país pionero en el mundo a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. Así lo señala Carlotto: “Ha sido un proceso altamente positivo para la democracia. Los genocidas fueron juzgados, y lo siguen siendo, porque los juicios continúan, por tribunales ordinarios, como no pasó en ningún país del mundo. Las familias, las víctimas, los sobrevivientes, la sociedad toda, ha sanado un poco de tantas heridas gracias a la justicia.” Según datos provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación, hasta la fecha se llevaron a cabo un total de 354 juicios con sentencia, donde más de la mitad han ocurrido en la última década. Al mismo tiempo, la presidenta de Abuelas destaca la envergadura que estos tuvieron para las víctimas: “Los juicios fueron para miles de personas la primera oportunidad que tuvieron de contar los hechos traumáticos que atravesaron. En todo el país, en cada provincia, los juicios suscitaron la reflexión y la memoria sobre lo acontecido.”

Además, al calor de otras luchas, como la encabezada por el movimiento feminista, los delitos sumaron otras tipificaciones. En este sentido, Ana Ríos, de la organización Nietes, señala que es fundamental poder evidenciar que la dictadura tuvo un objetivo político, es decir, la implementación de un modelo social, político y económico. Así, indica que “hubo personas que desaparecieron por su identidad de género y su condición sexual, porque ese modelo económico también implicaba un modelo de relacionarse socialmente y por eso además se habla de una dictadura cívico-eclesiástica- militar, porque se quería reproducir un modelo de familia cis heteronormativa, patriarcal y la gente que iba en contra de eso también era atacada sistemáticamente.” De este modo, el juicio “Brigadas”, cuyo veredicto se dio a conocer el año pasado, fue histórico: posibilitó que por primera vez mujeres trans declararan como víctimas del terrorismo de Estado y así dar cuenta sobre los crímenes específicos que sufrió este colectivo durante la dictadura.

“Memoria y justicia son términos inescindibles”, afirma Carlotto sobre estos dos pilares de la democracia. Y añade: “Cuando hablamos de justicia no sólo hablamos de genocidas condenados. La justicia, la reparación, son algo más amplio. Se trata de poner a la luz lo que la dictadura quiso borrar.” Al respecto, Hourcade asegura que “la memoria existe más allá de la justicia. La memoria es social, es colectiva, traspasa generaciones. Pero más allá de eso, el Poder Judicial tiene un rol muy importante en garantizar la memoria a través de sus investigaciones y causas judiciales, y así aportar a la memoria histórica los hechos que han ocurrido, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que tienen trascendencia social”. “Los últimos 10 años -dice Carlotto- han sido un período de enorme reconocimiento a una historia silenciada por la impunidad. Tenemos derecho a la memoria, además, sin ella, ¿qué justicia perseguiríamos?”

Protesta de trabajadores y trabajadoras por los despidos masivos y el desfinanciamiento de la Secretaria de Derechos Humanos. 07/02/2024

Hay futuro

Poco a poco, de aquellas mujeres que salían de sus hogares, recorrían juzgados en plena dictadura y hacían “las rondas de Plaza de Mayo” con el fin de saber dónde estaban sus hijos y nietos desaparecidos, van quedando cada vez menos. Y es aquí donde la juventud comienza a cobrar importancia para sostener lo que ellas construyeron, sobre todo en un contexto en donde el negacionismo se convierte en política de Estado y avanza contra las políticas de memoria. “Casi no quedamos Abuelas -sostiene Carlotto-, pero están los y las nietas restituidas y las familias que buscan a sus seres queridos junto con nosotras.” Y afirma: “Nos sentimos muy acompañadas y con la garantía de que la lucha va a continuar, aunque nosotras no estemos. Y los nietos y nietas hoy son mayoría en nuestra Comisión Directiva, aunque como siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es que mientras haya una abuela, manda la abuela”.

Además, Ríos expresa la importancia de hablar con la juventud sobre la dictadura, aunque para esta parezca nada más un capítulo en los libros de Historia. “Seguimos insistiendo con construir memoria sobre un hecho que no se vivió o sobre donde no opera el recuerdo, pero creemos que es importante hablar de memoria porque esta, a diferencia de la historia, implica una dimensión activa del sujeto, traer a significar algo del pasado de lo cual uno formó parte. Y nosotros creemos que esta historia que tenemos desde nietos, por ser familiares, no es nuestra historia por ser nietos. Es la historia de todo un pueblo”, sostiene la integrante y señala que es fundamental terminar con “el quiebre en la transmisión transgeneracional», ya que, según ella, “es muy difícil que entre generaciones se pueda hablar de lo que pasó. Las generaciones anteriores están muy amedrentadas y disciplinadas por todo lo que ocurrió. Entonces muchas no hablan del tema y los pibes generalmente mayoritariamente se enteran de la última dictadura por la escuela y hay una generación que desconoce lo que pasó”.

Para los tiempos que corren, donde el gobierno de Javier Milei niega los crímenes de la dictadura y los derechos de las comunidades originarias continúan sin ser garantizados, “les jóvenes tienen un rol clave en el reclamo de la efectiva realización de todos los derechos humanos. La juventud trae nuevas preguntas, miradas y estrategias”, dice Hourcade. En sintonía, Carlotto concluye: “La juventud es protagonista y mantendrá encendida la esperanza”.

May 14, 2022 | Comunidad, Destacado 2

La organización Proyecto 7 señala que deja afuera del conteo poblacional a las personas en situación de calle. Intervino el INADI.

La organización social Proyecto7 realizó una denuncia ante el INADI contra el INDEC y su director, Marco Lavagna, por “discriminación hacia las personas en situación de calle dentro del Censo Nacional 2022”. El acto discriminatorio, señala la presentación, se encuentra expresamente en el nombre del “Censo Nacional de Hogares y Viviendas”, ya que es “precisamente lo que no tienen estas personas”, advierte Proyecto7 en un comunicado recibido por ANCCOM. Además, indica que estas autoridades no se refieren a un censo “catastral”, es decir de bienes inmuebles, sino de uno poblacional, y es por eso que debería incluir a “aquellos que se encuentran durmiendo y sobreviviendo en las calles de toda la Argentina”, resalta en el comunicado.

El 18 de abril, Proyecto7 acompañado de otras agrupaciones, hogares y gente en situación de calle convocaron un “frazadazo” frente al edificio del INDEC en reclamo de un censo que los incluya en sus estadísticas. El conflicto, tal como informó ANCCOM el mes pasado, pareció resolverse rápido cuando una comitiva que había ingresado a negociar con Lavagna regresó con la noticia de que los sintecho serían censados bajo las condiciones propuestas por las organizaciones. El acuerdo implicaba que la duración del evento sería todo el día y que existirían puestos para acercarse a ser censado para quienes no contaran con dispositivos tecnológicos para llenar sus datos.

Desde ese día nadie se comunicó con los tres teléfonos de contacto que dejaron anotados los referentes de Proyecto7 y la organización se enteró de la negativa a través de comunicados que circularon de manera pública. Fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que recientemente les notificó por mail que “el día 16 de mayo del corriente año, a partir de las 18, un censista perteneciente al GCBA se acercará a cada hogar, para realizar el censo nacional y censar a cada alojado”.

De esta forma, no solo se utilizará la metodología implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, sino que este organismo es el que llevará a cabo el censo para las personas en situación de calle que abarcará únicamente la franja horaria de las 18 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. En diálogo con ANCCOM, el coordinador de Proyecto7, Horacio Ávila, se refirió a la resolución de la reunión con Lavagna en abril a raíz del frazadazo que tenía como objetivo quedarse reclamando frente al INDEC hasta que haya una respuesta: “Lo que hizo [Lavagna] fue zafar en el momento para que no acampáramos en el lugar”.

El método del GCBA fue caracterizado por Ávila como una foto: se trata de un conteo que lleva adelante un personal y duración acotados, que no recorre toda la ciudad y solo se desarrolla de modo nocturno. A causa de esto, las organizaciones realizan censos populares autogestionados. El último llevado a cabo en 2019 en Capital Federal tuvo un saldo de 7.251 personas, “aunque creemos que actualmente hay un 30 por ciento más”, aseguró el referente a esta agencia.

El abogado de Proyecto7, Emiliano Villar, informó que para hacer “un censo correcto y fidedigno de las personas que viven en la vía pública hay que hacer recorridas de, por lo menos, dos días seguidos”. Debido a la particularidad y complejidad de los casos de esta población, Villar explica que la metodología no puede ser la misma ya que genera un sesgo en la toma de datos porque “no capta sus conductas específicas como pueden ser el ocultamiento por temor o desconfianza y la movilidad de un lado al otro”, asegura el abogado.

A través de su titular, Victoria Donda, el INADI dio curso a la denuncia y citó a Lavagna para que, con la participación de INDEC y Proyecto7, las partes puedan continuar negociando en torno al conflicto e intentar llegar a un acuerdo. Según afirma Villar, el objetivo de la denuncia apunta a “poner en superficie una omisión discriminatoria con la utilización de una metodología homogeneizante”. Por ese motivo, la visibilidad mediática del conflicto con la meta de lograr una reunión con el INDEC mediante el INADI funciona como “una presión política, no en términos de apriete, sino virtuosos, para quien va dirigida”, agregó Villar.

En caso de no presentarse Lavagna, “solo sería una muestra más de querer invisibilizar a las personas en situación de calle y un aval implícito por parte de él y del organismo que tiene a cargo de una metodología equivocada e ineficaz que lleva adelante el GCBA desde hace años y que sólo refleja números mentirosos”, expresa la organización en el comunicado de prensa.

Villar concluyó que lo que se busca es establecer un contacto institucional con el titular del INDEC para encarar, en conjunto, el perfeccionamiento del censo específico estipulado por la ley de personas en situación de calle, sancionada en diciembre del año pasado, que además cuente con la participación de las organizaciones sociales.

Ene 16, 2022 | Destacado 3, Entrevistas

La autora de Tuya (2005), La viuda de los jueves (2005), Elena sabe (2006), Betibú (2011), entre otras novelas, se convirtió en la primera escritora argentina en obtener el premio más importante de la Semana Negra de Gijón con su obra con Catedrales (2020). El libro relata la historia de un crimen no resuelto cometido hace más de tres décadas. Ana, una adolescente de 17 años, es hallada en un terreno baldío descuartizada y quemada. La narración parte de desde el punto de vista de cada personaje, en donde se mezcla el fanatismo religioso, el ateísmo, la memoria y la verdad. “No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde hace tiempo antes. No se abandona la fe de un día para el otro”, así comienza la novela de Piñeiro.

¿Cómo fue la recepción del premio?

No lo esperaba porque pienso que los premios los van a ganar otros y después, a veces, tengo la suerte de ganarlos. De todos modos, cuando yo fantaseaba, más allá de la postulación de Catedrales, qué premio me gustaría ganar, uno de los que enseguida pensaba era este: el premio de Gijón, que se da a la escritura de novela negra y hay pocas mujeres premiadas. Ganar este premio pone a las mujeres de novela negra en un buen lugar. Estar ahí y escuchar que Catedrales era el libro elegido me puso muy contenta y sobrepasó las expectativas.

Hay muchas escritoras que han sido premiadas en los últimos años…

Se dan varias cuestiones: Por un lado, hay muchas mujeres escribiendo textos muy significativos e interesantes, literariamente valiosos. Por otro lado, en otras épocas, también había muchas mujeres escribiendo en esa calidad y no se las leía ni se las escuchaba. Particularmente, en este premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones. Hubo que hacer una revisión, y cuando te ponés a analizar el método de selección, sucede que les preguntaban qué habían leído a personas que ya habían participado en el festival y eran todos varones, y de ahí salían los finalistas. La mayoría de ellos habían leído solo varones, entonces era imposible que una mujer quedara seleccionada. Se empezó a buscar la forma en que se leyera a mujeres, no solo en este festival sino también en otros. Está bien si la mejor novela es de un varón, pero el tema es que lleguen a ese lugar de evaluación tanto mujeres como hombres. Había frenos para que las mujeres no lleguen.

¿Cuál fue la decisión de hacer un policial negro que se va construyendo a partir de distintas voces, como un rompecabezas?

Una primera decisión fue que Ana, la protagonista que está muerta, no tenga voz. No hay una versión de ella porque está muerta. Entonces, entre todos los demás, hay que armar esa verdad. Sería demasiado fácil como escritora que Ana cuente lo que vivió, pero yo quería dejar en claro que las mujeres que mueren en un aborto clandestino o por violencia de género, no tienen más voz. Es un paso importante para hablar de la problemática y querer solucionar el tema. Después hay una decisión narrativa, distintas personas mirando desde un punto de vista, pero también era darle la oportunidad a cada uno de esos personajes a pensar en una responsabilidad frente al crimen. En ese acto de decir, que el personaje pueda reflexionar, hay mayores y menores responsabilidades, por supuesto más allá de quien ejecuta el acto del crimen.

«En el premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones», recuerda Piñeiro.

Catedral profundiza en las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres: el aborto clandestino, la violencia de género, la presión desde la iglesia. ¿Cuánto de la militante feminista está presente en la escritura?

Estos temas están presentes en varias de mis novelas. Desde Tuya, mi primera novela publicada, escribo sobre la situación del aborto clandestino, sin apoyo del sistema de salud. Lo que sucedió es que, en 2018, cuando se abrió el debate por la ley, gente que no conocía lo que yo pensaba de modo personal, se enteró que además de escribir sobre eso, yo tenía una posición de activismo frente al feminismo. El activismo no pesó en el libro, pero sí la mirada de las instituciones religiosas. En la campaña pudimos dialogar con diputados y senadores que nos respondían que estaban de acuerdo que haya una ley, pero no podían votarla porque el obispo los retaba, o en misa iban a hablar mal de ellos, o perjudicaba su carrera política. Entonces empezamos a notar que más allá de las creencias religiosas, hay una institución religiosa que queda involucrada en un cambio de figuritas, en donde se piensa a las mujeres como moneda de cambio, y eso no debería pasar de ninguna manera. Pero no lo pienso desde el activismo, en decir “voy a hacer una novela para que me sirva para el feminismo”. Evidentemente soy una sola persona, cuando escribo, cuando estoy con mi familia, militando, entonces se mezclan las cosas al momento de escritura.

En la novela está muy presente el fanatismo religioso…

Me interesaba mucho escribir sobre esto porque en algunas sociedades donde hay una religión, como es en la Argentina que está la católica como preponderante, vemos al fanatismo religioso como personas de una religión lejana, que no conocemos, que viven en otro país y tienen otra lengua. A veces no vemos que está en el vecino, compañero de trabajo y hasta en nuestra propia familia. Justamente en el debate de la Lley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hemos visto grupos de católicos que entraban a hospitales donde una niña violada iba a acceder a un aborto autorizado por la ley, y sin embargo se metían allí para impedir que suceda, eso es fanatismo religioso.

Por otro lado, en Catedrales hay personajes ateos…

En el libro cito a Richard Dawkins, quien trabaja mucho sobre el ateísmo y dice que esa va a ser la próxima salida del closet: que la gente se atreva a decir que es atea. Cada vez que decís que sos ateo, recibís una agresión. Hace poco, en un reportaje, donde hablábamos del ateísmo, el periodista me decía que él no puede decir que es ateo, porque eso sería soberbia. De hecho, me estaba diciendo que yo soy soberbia por decir que soy atea. Me pareció impactante y soberbio lo que él estaba diciendo. Lo siento, pero yo no creo en Dios, me sería mucho más fácil y quizás más sencilla la vida si creyera en Dios, pero no creo.

¿Cómo trabajaste el tema para la novela?

En uno de los libros que leí, hay una referencia a una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en la cual se preguntaba a la gente si el próximo presidente sería de distintas religiones lo votarían, ya sea judío, musulmán, católico, o lo que sea, y cerca de un 90% respondió que sí. En cambio, cuando se le preguntó si votarían a un ateo, sólo el 50% respondió que sí. En la sociedad hay cierta desconfianza sobre una persona que se dice atea, entonces no podés decir que sos ateo porque sabés que los demás van a pensar que sos una mala persona. De ninguna manera la novela trata de juzgar lo que cada uno crea, sino que la cuestión es cómo uno ejerce eso y cómo puede afectar a los demás, o cómo las instituciones religiosas influyen en las personas tanto que pertenecen o no a ese credo. Cuando la Iglesia católica se mete a opinar sobre la salud pública argentina, está opinando no sólo de la salud de las católicas, sino de todas las mujeres que a lo mejor deciden que no quieren tener un hijo. Cada uno tiene derecho de creer en lo que quiera.

La historia de la novela es individual, pero también en algún punto se vuelve social y política.

El libro tuvo mucha repercusión y recorrido, tuve muchos mensajes no sólo por el aborto clandestino, sino de pertenecer a familias tan rígidas desde la religión, jóvenes que me escribían diciendo que se reconocían en algún personaje. Entonces me parece que uno trata de contar lo individual pero que tenga cierta universalidad, además que no sólo se pueda leer en Argentina, sino que en otros países pasa lo mismo. En España, por ejemplo, tienen Ley de Aborto hace mucho tiempo, pero tienen un avance en los partidos de derecha que están muy activos en revisar si no hay que cambiar y volver atrás en cuestiones que parecen derechos adquiridos. Polonia fue uno de los que primero compró la traducción de Catedrales, y es un país donde había Ley de Aborto y el año pasado el Presidente modificó una de las causales, y las mujeres salieron a la calle en una marcha que no se había visto allí. Cada una le va entrando desde distintos puntos a una novela que es muy individual pero que es universal.

“La verdad que se nos niega duele hasta el último día”, dice el personaje del padre de la víctima, quien no se cansa de buscar la verdad.

Cuando escribía la novela pensaba en muchos padres, como es el caso de Alberto Lebbos, papá de Paulina Lebbos, una chica que mataron hace muchos años y nunca se reconoció ese crimen, muchos pensamos que estuvo relacionado con el poder en Tucumán, sin embargo, no se conoce la verdad. Alberto Lebbos no baja los brazos y va a programas de radios, de televisión, para que el caso no se caiga, y la justicia pueda darle una respuesta. En la novela hay una mirada sobre esa búsqueda, de tantos padres que se preguntan qué pasó con sus hijos e hijas. También, el personaje del papá de la víctima, articula este tema con el de la compasión por los que no pueden llegar a la verdad porque no están preparados, a veces llegamos al borde de la verdad, pero es tan dolorosa y tremenda, que no nos animamos a saberla.

Ago 21, 2021 | Géneros, Novedades

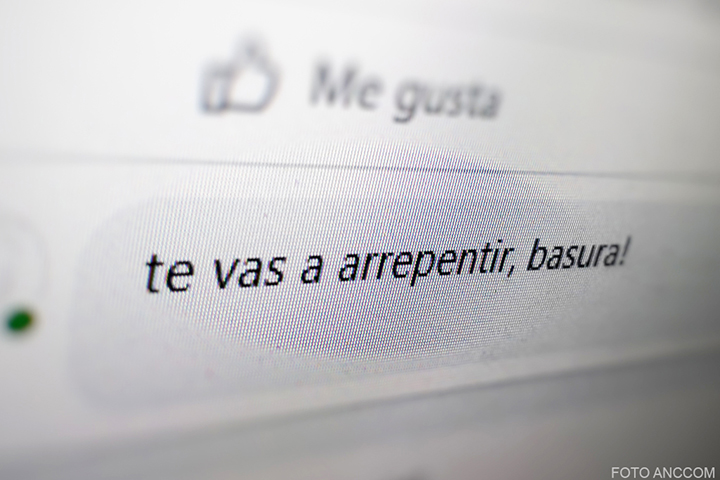

La “cancelación” es una práctica que ha cobrado popularidad en los últimos años. Consiste en acosar virtualmente a figuras públicas luego de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo por un grupo específico de personas. Es, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días a la escritora Claudia Piñeiro, “cancelada” y acusada recientemente por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina de tener un «encono» contra la cultura evangélica a raíz de su «militancia feminista durante el debate por la ley del aborto». La disputa ocurrió a raíz del estreno de El Reino, una miniserie producida por Netflix y coguionada por Piñeiro, que aborda los vínculos entre la Iglesia y la política. La respuesta de la escritora fue contundente: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar», twitteó.

Claudia Piñeiro.

La cancelación, que se ha instalado como estrategia de sabotaje o “boicot” en el marco de discusiones públicas online, fue inicialmente impulsada por la comunidad afroamericana en signo de rechazo a las reproducciones de estereotipos racistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando estos métodos utilizados por las luchas anticoloniales, feministas, de derechos humanos, entre otras, son puestos al servicio de violentar y acallar discursos críticos? Recientemente, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad publicó un informe que se denominó: “¿Es posible discutir en medio de discursos de odio?”. La investigación está motivada por el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos a partir de la irrupción de discursos violentos de los antiderechos. A través de la manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencias, estos grupos se han encargado de acallar a los ciberactivismos.

En diálogo con ANCCOM Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil, comunicóloga especializada en Derecho y Género, y parte del equipo de investigadores, asegura que estas acciones “afectan a la libertad de expresión de las mujeres y a la presencia del feminismo como sujeto político en el debate público”. Acorde con el informe, el 100% de las activistas feministas consultadas fue violentada en algún momento por los grupos antiderechos. Como respuesta, entre el 30 y el 60% de ellas dejó de leer notificaciones.

Florencia Alcaraz, periodista, feminista y co-directora de LatFem, quien asegura que “internet es un espacio más donde operan las violencias machistas” y que “las periodistas feministas estamos doblemente expuestas por el rol que ocupamos en la sociedad”. Alcaraz fue blanco de un gran hostigamiento a partir de una investigación que buscaba trazar un mapa de la reacción conservadora argentina. El trabajo consistió en una serie de notas acerca del crecimiento de la nueva derecha y un cartografía de las interacciones entre cuentas vinculadas.

Las tecnoviolencias machistas son agresiones por razones de género cometidas, asistidas o agravadas por el uso de las TICS. Alcaraz cuenta que, “a veces se centran en el aspecto físico, otras tiene que ver con algo más coordinado, vinculado a instalar campañas de desprestigio personal o colectivo; y en otros casos hay amenazas explícitas de muerte, de agresiones sexuales”. Como resultado tienen a la “autocensura, el ataque a nuestra visibilidad y a nuestra presencia en el espacio público, produce un impacto psíquico, emocional e, inclusive, físico”, declara la periodista. Por otro lado, puede producir pérdidas económicas, en tanto su trabajo muchas veces se basa en generar contenidos. Para Alcaraz, el objetivo de las mismas es el disciplinamiento y el silenciamiento.

Son múltiples las razones que podrían explicar la proliferación de los discursos de odio. Chaher propone como hipótesis una conjunción entre las posibilidades de amplificación o viralización que suponen las redes sociales y el anonimato. Con respecto a lo primero, el informe retoma teorías previas que proponen que aquellos discursos que despiertan alguna conexión emocional negativa logran mayor alcance. En cuanto al anonimato, la investigadora advierte que “desde un punto de vista feminista es defendido porque una persona que está siendo agredida, puede encontrar una forma de participar a través de un perfil anónimo”. Entonces, su crítica se basa en “la posibilidad que te dan algunas redes de participar sin muchos requerimientos, lo que facilita que las personas que se esconden detrás de esos perfiles puedan tener también actitudes odiantes”.

Frente a estos hechos se abre otro debate: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Chaher, explica que “desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia o el planteo jurídico vinculado a la libertad de expresión, la tendencia es que un discurso no debería ser prohibido por más agraviante que fuera”. Mientras no exista una incitación directa a la violencia “lo que te dicen los sistemas de derechos humanos es que lo que tienes que hacer es oponer más y mejor discurso”.

El problema es que en la práctica se presentan ciertas limitaciones. “Si la plataforma no te garantiza una mínima seguridad o una mínima confortabilidad para moverte, no tenés manera de oponer más y mejor el discurso”, agrega la investigadora. En tal sentido, las activistas entrevistadas expresaron una disconformidad con respecto a la respuesta de las plataformas: en el 44% de los casos de Twitter, el 29,2% de Facebook y el 28% de Instagram.

Hackear al mensajero

Irina Sternik, periodista con una larga trayectoria en distintos medios, luego de revelar un hackeo al Ministerio de Seguridad en un artículo de la Nación en 2017, fue víctima de una oleada de ataques sistemáticos durante más de un mes. Sternik cuenta que sufrió “intentos de hackeos a todas las cuentas de correo o redes sociales; si mencionaba a una persona en redes, las atacaban a ellas; recibí mails intimidatorios, amenazas, difamaciones y todo lo que se te ocurra. A veces tenían un trasfondo político, otras misógino o religioso. El único fin era atacar y amedrentarme, que parara de hablar. A pesar de que fue una sola vez, una sola nota”. El ataque sólo cesó cuando se le ofreció custodia policial. Llegaron a intervenir organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Contó, además, con el asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.

Respecto a qué actitud debería tenerse frente a los discursos de odio en redes sociales, el informe arroja tres tendencias entre las entrevistadas: el 66,7% propone moderarlos, el 25% prohibirlos, mientras que sólo el 8,3% sugiere no intervenir. Chaher afirma que lo más democrático sería hablar de una co-regulación entre Estado, empresas y la sociedad civil. Por un lado, esto implicaría que “las empresas no actúen solas porque no está claro cómo regulan”, explica la investigadora. Y agrega que el riesgo reside en que, de otra manera, podrían prohibirse cuentas de forma infundada como ocurre con, por ejemplo, posteos sobre lactancia por el mero hecho de que aparezca una teta. Por otro lado, “siempre está el riesgo de que el Estado tenga una excesiva injerencia”. Sin embargo, de forma paralela señala la necesidad de apelar a una transformación cultural que concientice sobre la importancia de cuidar el debate público.

Por último, Chaher sugiere que “sería muy interesante que toda la población como usuaria de redes tuviéramos un mayor conocimiento de, por ejemplo, de cómo se hacen las operaciones concertadas, de cómo funcionan; porque evidentemente los sectores que son quienes agreden saben perfectamente cómo armar este tipo de campaña, de acciones coordinadas, que afectan a una persona”.

Un problema regional

Florencia Alcaraz cuenta que desde LatFem identificaron estas situaciones a partir de conversaciones que tuvieron con otras colegas de la región. A partir del intercambio con mujeres de la Red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe, pudieron identificar que esas violencias digitales se relacionaban con la reacción conservadora que hoy está en marcha en todo el mundo. De esta manera, empezaron a pensar en un Kit de Cuidados Digitales, que hoy se encuentra también en formato radial.

Este material propone una serie de recomendaciones para hacerle frente a los hostigamientos: propone identificar las agresiones, registrar la evidencia a través de capturas de pantalla, reportarlas a las redes, bloquear a los agresores, denunciar de manera formal o informal. Al mismo tiempo, incentiva a brindar apoyo a quienes estén sufriendo acoso a través de la creación de espacios seguros de escucha, ayudarles a registrar los detalles del ataque y los perfiles de los agresores.

“Es realmente grave y creo que el primer paso es dejar de subestimar este tipo de ataques y empezar a ponerlos en valor, a hablarnos entre nosotras”, declara Alcaraz. Para la periodista se trata de un problema estructural, que exige pensar en procesos colectivos y dar respuestas en términos de organización. “En ese camino estamos, reforzando nuestra seguridad y pensando estratégicamente cómo abordar estos ataques porque, lamentablemente, las plataformas no brindan soluciones. Quienes sí lo hacen son otras redes feministas y compañeras que saben mucho sobre estos temas”, concluye Alcaraz.

Ago 17, 2021 | Entrevistas

La autora de Tuya (2005), La viuda de los jueves (2005), Elena sabe (2006), Betibú (2011), entre otras novelas, se convirtió en la primera escritora argentina en obtener el premio más importante de la Semana Negra de Gijón con su obra con Catedrales (2020). El libro relata la historia de un crimen no resuelto cometido hace más de tres décadas. Ana, una adolescente de 17 años, es hallada en un terreno baldío descuartizada y quemada. La narración parte de desde el punto de vista de cada personaje, en donde se mezcla el fanatismo religioso, el ateísmo, la memoria y la verdad. “No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde hace tiempo antes. No se abandona la fe de un día para el otro”, así comienza la novela de Piñeiro.

¿Cómo fue la recepción del premio?

No lo esperaba porque pienso que los premios los van a ganar otros y después, a veces, tengo la suerte de ganarlos. De todos modos, cuando yo fantaseaba, más allá de la postulación de Catedrales, qué premio me gustaría ganar, uno de los que enseguida pensaba era este: el premio de Gijón, que se da a la escritura de novela negra y hay pocas mujeres premiadas. Ganar este premio pone a las mujeres de novela negra en un buen lugar. Estar ahí y escuchar que Catedrales era el libro elegido me puso muy contenta y sobrepasó las expectativas.

Hay muchas escritoras que han sido premiadas en los últimos años…

Se dan varias cuestiones: Por un lado, hay muchas mujeres escribiendo textos muy significativos e interesantes, literariamente valiosos. Por otro lado, en otras épocas, también había muchas mujeres escribiendo en esa calidad y no se las leía ni se las escuchaba. Particularmente, en este premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones. Hubo que hacer una revisión, y cuando te ponés a analizar el método de selección, sucede que les preguntaban qué habían leído a personas que ya habían participado en el festival y eran todos varones, y de ahí salían los finalistas. La mayoría de ellos habían leído solo varones, entonces era imposible que una mujer quedara seleccionada. Se empezó a buscar la forma en que se leyera a mujeres, no solo en este festival sino también en otros. Está bien si la mejor novela es de un varón, pero el tema es que lleguen a ese lugar de evaluación tanto mujeres como hombres. Había frenos para que las mujeres no lleguen.

¿Cuál fue la decisión de hacer un policial negro que se va construyendo a partir de distintas voces, como un rompecabezas?

Una primera decisión fue que Ana, la protagonista que está muerta, no tenga voz. No hay una versión de ella porque está muerta. Entonces, entre todos los demás, hay que armar esa verdad. Sería demasiado fácil como escritora que Ana cuente lo que vivió, pero yo quería dejar en claro que las mujeres que mueren en un aborto clandestino o por violencia de género, no tienen más voz. Es un paso importante para hablar de la problemática y querer solucionar el tema. Después hay una decisión narrativa, distintas personas mirando desde un punto de vista, pero también era darle la oportunidad a cada uno de esos personajes a pensar en una responsabilidad frente al crimen. En ese acto de decir, que el personaje pueda reflexionar, hay mayores y menores responsabilidades, por supuesto más allá de quien ejecuta el acto del crimen.

«En el premio de Gijón hace seis años sucedió una revuelta, porque en las cinco categorías que había, los finalistas eran varones», recuerda Piñeiro.

Catedral profundiza en las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres: el aborto clandestino, la violencia de género, la presión desde la iglesia. ¿Cuánto de la militante feminista está presente en la escritura?

Estos temas están presentes en varias de mis novelas. Desde Tuya, mi primera novela publicada, escribo sobre la situación del aborto clandestino, sin apoyo del sistema de salud. Lo que sucedió es que, en 2018, cuando se abrió el debate por la ley, gente que no conocía lo que yo pensaba de modo personal, se enteró que además de escribir sobre eso, yo tenía una posición de activismo frente al feminismo. El activismo no pesó en el libro, pero sí la mirada de las instituciones religiosas. En la campaña pudimos dialogar con diputados y senadores que nos respondían que estaban de acuerdo que haya una ley, pero no podían votarla porque el obispo los retaba, o en misa iban a hablar mal de ellos, o perjudicaba su carrera política. Entonces empezamos a notar que más allá de las creencias religiosas, hay una institución religiosa que queda involucrada en un cambio de figuritas, en donde se piensa a las mujeres como moneda de cambio, y eso no debería pasar de ninguna manera. Pero no lo pienso desde el activismo, en decir “voy a hacer una novela para que me sirva para el feminismo”. Evidentemente soy una sola persona, cuando escribo, cuando estoy con mi familia, militando, entonces se mezclan las cosas al momento de escritura.

En la novela está muy presente el fanatismo religioso…

Me interesaba mucho escribir sobre esto porque en algunas sociedades donde hay una religión, como es en la Argentina que está la católica como preponderante, vemos al fanatismo religioso como personas de una religión lejana, que no conocemos, que viven en otro país y tienen otra lengua. A veces no vemos que está en el vecino, compañero de trabajo y hasta en nuestra propia familia. Justamente en el debate de la Lley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hemos visto grupos de católicos que entraban a hospitales donde una niña violada iba a acceder a un aborto autorizado por la ley, y sin embargo se metían allí para impedir que suceda, eso es fanatismo religioso.

Por otro lado, en Catedrales hay personajes ateos…

En el libro cito a Richard Dawkins, quien trabaja mucho sobre el ateísmo y dice que esa va a ser la próxima salida del closet: que la gente se atreva a decir que es atea. Cada vez que decís que sos ateo, recibís una agresión. Hace poco, en un reportaje, donde hablábamos del ateísmo, el periodista me decía que él no puede decir que es ateo, porque eso sería soberbia. De hecho, me estaba diciendo que yo soy soberbia por decir que soy atea. Me pareció impactante y soberbio lo que él estaba diciendo. Lo siento, pero yo no creo en Dios, me sería mucho más fácil y quizás más sencilla la vida si creyera en Dios, pero no creo.

¿Cómo trabajaste el tema para la novela?

En uno de los libros que leí, hay una referencia a una encuesta que se hizo en Estados Unidos, en la cual se preguntaba a la gente si el próximo presidente sería de distintas religiones lo votarían, ya sea judío, musulmán, católico, o lo que sea, y cerca de un 90% respondió que sí. En cambio, cuando se le preguntó si votarían a un ateo, sólo el 50% respondió que sí. En la sociedad hay cierta desconfianza sobre una persona que se dice atea, entonces no podés decir que sos ateo porque sabés que los demás van a pensar que sos una mala persona. De ninguna manera la novela trata de juzgar lo que cada uno crea, sino que la cuestión es cómo uno ejerce eso y cómo puede afectar a los demás, o cómo las instituciones religiosas influyen en las personas tanto que pertenecen o no a ese credo. Cuando la Iglesia católica se mete a opinar sobre la salud pública argentina, está opinando no sólo de la salud de las católicas, sino de todas las mujeres que a lo mejor deciden que no quieren tener un hijo. Cada uno tiene derecho de creer en lo que quiera.

La historia de la novela es individual, pero también en algún punto se vuelve social y política.

El libro tuvo mucha repercusión y recorrido, tuve muchos mensajes no sólo por el aborto clandestino, sino de pertenecer a familias tan rígidas desde la religión, jóvenes que me escribían diciendo que se reconocían en algún personaje. Entonces me parece que uno trata de contar lo individual pero que tenga cierta universalidad, además que no sólo se pueda leer en Argentina, sino que en otros países pasa lo mismo. En España, por ejemplo, tienen Ley de Aborto hace mucho tiempo, pero tienen un avance en los partidos de derecha que están muy activos en revisar si no hay que cambiar y volver atrás en cuestiones que parecen derechos adquiridos. Polonia fue uno de los que primero compró la traducción de Catedrales, y es un país donde había Ley de Aborto y el año pasado el Presidente modificó una de las causales, y las mujeres salieron a la calle en una marcha que no se había visto allí. Cada una le va entrando desde distintos puntos a una novela que es muy individual pero que es universal.

“La verdad que se nos niega duele hasta el último día”, dice el personaje del padre de la víctima, quien no se cansa de buscar la verdad.

Cuando escribía la novela pensaba en muchos padres, como es el caso de Alberto Lebbos, papá de Paulina Lebbos, una chica que mataron hace muchos años y nunca se reconoció ese crimen, muchos pensamos que estuvo relacionado con el poder en Tucumán, sin embargo, no se conoce la verdad. Alberto Lebbos no baja los brazos y va a programas de radios, de televisión, para que el caso no se caiga, y la justicia pueda darle una respuesta. En la novela hay una mirada sobre esa búsqueda, de tantos padres que se preguntan qué pasó con sus hijos e hijas. También, el personaje del papá de la víctima, articula este tema con el de la compasión por los que no pueden llegar a la verdad porque no están preparados, a veces llegamos al borde de la verdad, pero es tan dolorosa y tremenda, que no nos animamos a saberla.