10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

La Argentina se había convertido en un país ejemplar por el juzgamiento a sus genocidas y sus políticas de memoria. Sin embargo, desde la asunción de Milei se demanteló la Secretaría de Derechos Humanos y se intenta justificar la dictadura. También hay retroceso en los derechos indígenas.

“Siempre hay avances y retrocesos”, reflexiona Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace diez años esta agencia de noticias publicaba lo que fue su primera nota periodística, un 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde ese momento hasta la actualidad, el campo de los derechos humanos ha sido atravesado por diversas aristas, pero su defensa nunca ha decaído. Los casos de los pueblos originarios y la lucha –más vigente que nunca- por el Nunca Más.

Los derechos en disputa

La década comienza con dos acontecimientos que resultaron cruciales para la democracia reciente: por un lado, el intento de la aplicación del 2×1; y, por otro lado, la desaparición de Santiago Maldonado.

El primero consistía en el beneficio de reducir la pena de prisión de todas aquellas personas que recibieron cárcel preventiva durante más de dos años. Esta normativa fue aprobada por primera vez en 1994 pero derogada en el 2001. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se intentó volver a instalar. Pero la negativa de la sociedad fue contundente, ya que pretendía aplicarse a quienes recibieron condenas por haber cometido delitos de lesa humanidad. En poco tiempo, Plaza de Mayo se llenó de pañuelos blancos bajo un cántico común: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Al respecto, Carlotto recuerda: “El masivo no al 2×1 a los genocidas, en 2017, fue un hito importante que marcó un límite a la impunidad y expresó un amplio acuerdo de la sociedad. Los derechos siempre están en disputa. Hay que luchar por ellos y luego defenderlos”.

Marcha en repudio al intento de aplicacion del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

10/05/2017

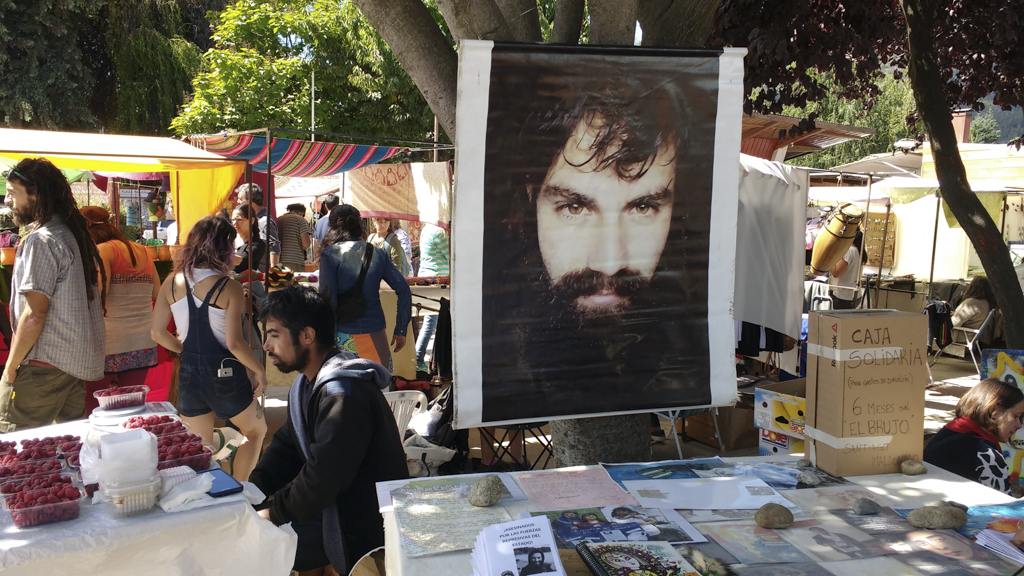

Poco tiempo después, el 1 de agosto del mismo año, otro suceso entró en agenda. En la provincia de Chubut, en Cushamen, se estaba llevando a cabo un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales ocupadas por la comunidad mapuche. Sin embargo, efectivos de Gendarmería Nacional, intentaron, por medio de la fuerza, desconcentrar la manifestación. Entre los convocados, se hallaba Santiago Maldonado, quien, tras el hecho, estuvo desaparecido por más de 70 días hasta que fue encontrado sin vida en el Río Chubut, lugar que ya había sido previamente rastrillado. Según lo que sostenía la autopsia, su fallecimiento fue provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “debajo del agua y no en otro medio”. Posteriormente, en el 2018 se cerró la causa al determinar que la muerte de Santiago fue “accidental sin responsables”. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos se hicieron presentes, especialmente el de su hermano, Sergio Maldonado. Desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y denunciaron que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión en pleno gobierno democrático.

Sergio Maldonado, Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel durante una concentración en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. 11/08/2017

Derecho al reconocimiento

Aquella bandera por la que luchaba Santiago Maldonado en defensa del reconocimiento de las comunidades originarias continúa siendo un campo de batalla. Para este grupo “lo que tiene que ver con el acceso y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra hay una gran deficiencia. El Estado no ha tomado las decisiones legislativas que sean necesarias para reconocer la propiedad colectiva de la tierra y que estas comunidades puedan acceder a sus territorios con servicios básicos de salud y de alimentación”, sostiene Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A mediados de 2023, en Jujuy, un intento de reforma constitucional de dicho territorio, llevada a cabo por el gobierno provincial de Gerardo Morales, puso en evidencia las condiciones de desigualdad que atravesaba el sector. Entre las modificaciones se hallaba la habilitación del desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, y la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida. Sin embargo, resistieron, dando a luz al Tercer Malón de la Paz, una marcha encabezada por comuneros y comuneras del norte argentino con el objetivo de hacer valer sus derechos y visibilizar su lucha. Así, su reclamo se extendió a otras provincias del país con la finalidad de visibilizar la problemática y que la CSJN y el gobierno nacional de Alberto Fernández se pronuncien al respecto. Aunque tras más de cuatro meses de reclamos, retornaron a sus territorios sin respuestas.

En este contexto, Hourcade destaca que ha habido “decisiones o actuaciones de la CSJN que de alguna forma fallan en garantizar la vigencia de los derechos humanos”. De esta manera, se refiere al Caso Lhaka Honhat. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de las comunidades originarias del norte argentino, al establecer que estas tienen derecho a su propiedad ancestral en Salta. Así, el fallo marcó un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones. No obstante, hasta el día de hoy no se ha implementado. Asimismo, la integrante del CELS habla sobre otro caso de la misma índole: “Más recientemente la CSJN ha dejado sin efecto una sentencia que reconocía la propiedad comunitaria de tierras por parte de la comunidad indígena originaria Ranquehue y eso también resulta muy preocupante.”

Justicia y memoria

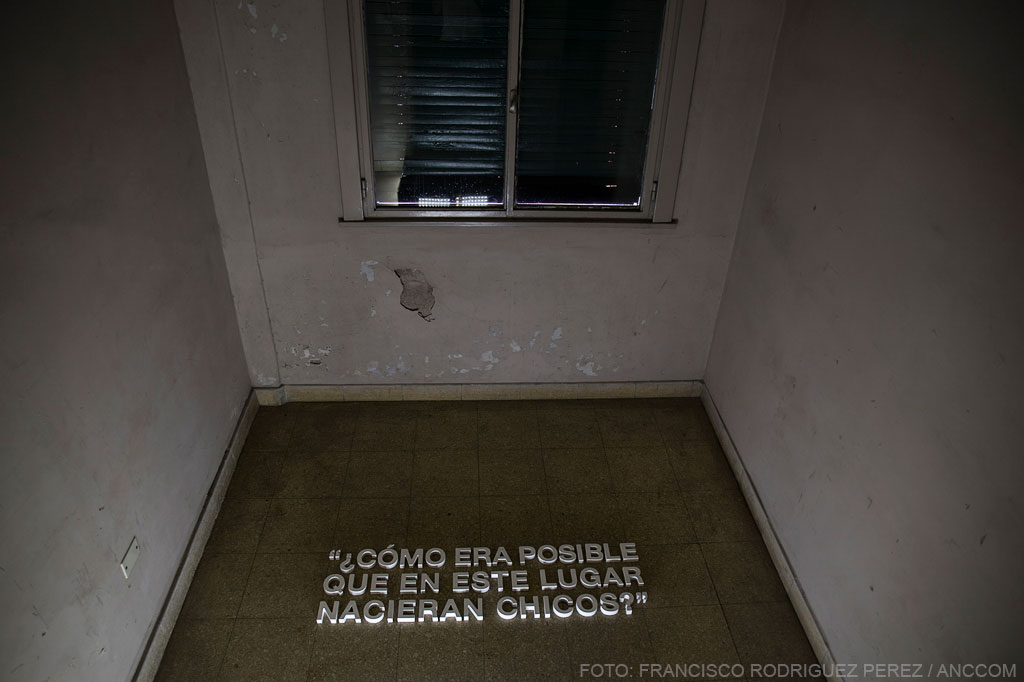

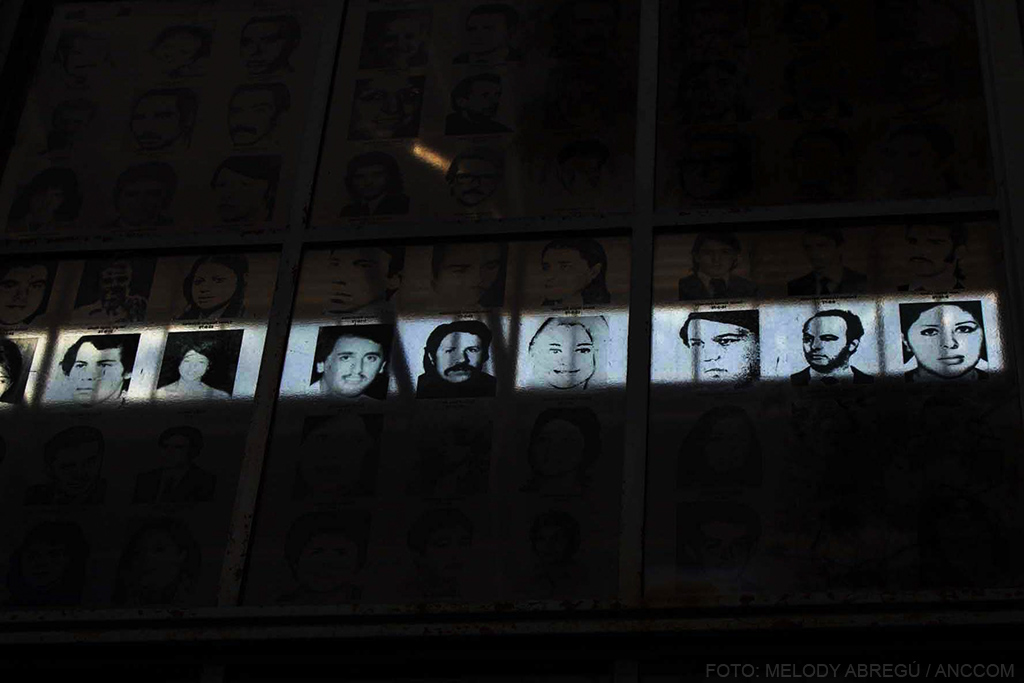

En el otro extremo se encuentran los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde un primer momento, cuando en 1985 se realizó el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina ha sido un país pionero en el mundo a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. Así lo señala Carlotto: “Ha sido un proceso altamente positivo para la democracia. Los genocidas fueron juzgados, y lo siguen siendo, porque los juicios continúan, por tribunales ordinarios, como no pasó en ningún país del mundo. Las familias, las víctimas, los sobrevivientes, la sociedad toda, ha sanado un poco de tantas heridas gracias a la justicia.” Según datos provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación, hasta la fecha se llevaron a cabo un total de 354 juicios con sentencia, donde más de la mitad han ocurrido en la última década. Al mismo tiempo, la presidenta de Abuelas destaca la envergadura que estos tuvieron para las víctimas: “Los juicios fueron para miles de personas la primera oportunidad que tuvieron de contar los hechos traumáticos que atravesaron. En todo el país, en cada provincia, los juicios suscitaron la reflexión y la memoria sobre lo acontecido.”

Además, al calor de otras luchas, como la encabezada por el movimiento feminista, los delitos sumaron otras tipificaciones. En este sentido, Ana Ríos, de la organización Nietes, señala que es fundamental poder evidenciar que la dictadura tuvo un objetivo político, es decir, la implementación de un modelo social, político y económico. Así, indica que “hubo personas que desaparecieron por su identidad de género y su condición sexual, porque ese modelo económico también implicaba un modelo de relacionarse socialmente y por eso además se habla de una dictadura cívico-eclesiástica- militar, porque se quería reproducir un modelo de familia cis heteronormativa, patriarcal y la gente que iba en contra de eso también era atacada sistemáticamente.” De este modo, el juicio “Brigadas”, cuyo veredicto se dio a conocer el año pasado, fue histórico: posibilitó que por primera vez mujeres trans declararan como víctimas del terrorismo de Estado y así dar cuenta sobre los crímenes específicos que sufrió este colectivo durante la dictadura.

“Memoria y justicia son términos inescindibles”, afirma Carlotto sobre estos dos pilares de la democracia. Y añade: “Cuando hablamos de justicia no sólo hablamos de genocidas condenados. La justicia, la reparación, son algo más amplio. Se trata de poner a la luz lo que la dictadura quiso borrar.” Al respecto, Hourcade asegura que “la memoria existe más allá de la justicia. La memoria es social, es colectiva, traspasa generaciones. Pero más allá de eso, el Poder Judicial tiene un rol muy importante en garantizar la memoria a través de sus investigaciones y causas judiciales, y así aportar a la memoria histórica los hechos que han ocurrido, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que tienen trascendencia social”. “Los últimos 10 años -dice Carlotto- han sido un período de enorme reconocimiento a una historia silenciada por la impunidad. Tenemos derecho a la memoria, además, sin ella, ¿qué justicia perseguiríamos?”

Protesta de trabajadores y trabajadoras por los despidos masivos y el desfinanciamiento de la Secretaria de Derechos Humanos. 07/02/2024

Hay futuro

Poco a poco, de aquellas mujeres que salían de sus hogares, recorrían juzgados en plena dictadura y hacían “las rondas de Plaza de Mayo” con el fin de saber dónde estaban sus hijos y nietos desaparecidos, van quedando cada vez menos. Y es aquí donde la juventud comienza a cobrar importancia para sostener lo que ellas construyeron, sobre todo en un contexto en donde el negacionismo se convierte en política de Estado y avanza contra las políticas de memoria. “Casi no quedamos Abuelas -sostiene Carlotto-, pero están los y las nietas restituidas y las familias que buscan a sus seres queridos junto con nosotras.” Y afirma: “Nos sentimos muy acompañadas y con la garantía de que la lucha va a continuar, aunque nosotras no estemos. Y los nietos y nietas hoy son mayoría en nuestra Comisión Directiva, aunque como siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es que mientras haya una abuela, manda la abuela”.

Además, Ríos expresa la importancia de hablar con la juventud sobre la dictadura, aunque para esta parezca nada más un capítulo en los libros de Historia. “Seguimos insistiendo con construir memoria sobre un hecho que no se vivió o sobre donde no opera el recuerdo, pero creemos que es importante hablar de memoria porque esta, a diferencia de la historia, implica una dimensión activa del sujeto, traer a significar algo del pasado de lo cual uno formó parte. Y nosotros creemos que esta historia que tenemos desde nietos, por ser familiares, no es nuestra historia por ser nietos. Es la historia de todo un pueblo”, sostiene la integrante y señala que es fundamental terminar con “el quiebre en la transmisión transgeneracional», ya que, según ella, “es muy difícil que entre generaciones se pueda hablar de lo que pasó. Las generaciones anteriores están muy amedrentadas y disciplinadas por todo lo que ocurrió. Entonces muchas no hablan del tema y los pibes generalmente mayoritariamente se enteran de la última dictadura por la escuela y hay una generación que desconoce lo que pasó”.

Para los tiempos que corren, donde el gobierno de Javier Milei niega los crímenes de la dictadura y los derechos de las comunidades originarias continúan sin ser garantizados, “les jóvenes tienen un rol clave en el reclamo de la efectiva realización de todos los derechos humanos. La juventud trae nuevas preguntas, miradas y estrategias”, dice Hourcade. En sintonía, Carlotto concluye: “La juventud es protagonista y mantendrá encendida la esperanza”.