May 11, 2021 | Novedades, Trabajo

En 2015 dos niños perdieron la vida en un taller textil de Flores.

Presentado por Editorial Prometeo, ¿Quién hace tu ropa? es un libro que compila una serie de estudios pormenorizados de la difícil situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la industria de indumentaria textil argentina. Los coordinadores de la investigación son Andrés Matta, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador, y Jerónimo Montero Bressan, geógrafo e investigador del CONICET en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, quienes junto a un equipo de investigadores abordaron las cuestiones estructurales, productivas, laborales, y migracionales que operan sobre los talleres de indumentaria desde una mirada necesaria. En diálogo con ANCCOM, Montero Bressán cuenta que “el libro surge de la necesidad de juntar todos los escritos de quienes trabajamos sobre el tema”. El resultado fue una serie de capítulos que abordan las problemáticas de los talleristas en un escenario repleto de presiones empresariales y carente de controles, donde la informalidad laboral representa el 70por ciento del sector productor.

El libro, que gira en torno a la situación de los talleres de indumentaria, pone de manifiesto el problema de la superexplotación y la tercerización laboral desarrollada a partir de una serie de consecuencias económicas ocurridas a nivel nacional y global que comenzaron a gestarse en la década del setenta, a partir de la inestabilidad económica del país y de un fuerte proceso de desindustrialización. Siguiendo el modelo de abaratamiento de costos liderado por megamarcas como Nike, los empresarios nacionales se lanzaron a la implementación de la tercerización laboral. Montero Bressan explica que “la subcontratación se vuelve masiva a finales de los años ochenta, cuando en vez de producir grandes cantidades de ropa estandarizada, las fábricas empiezan a cerrar y se empieza a importar ropa por poca plata. Entonces las empresas locales se dedicaron a diseñar ropa o a traer de afuera y comercializarla. En el caso del diseño, a los mismos trabajadores, sobre todo mujeres, los mandaban a la casa con la máquina de coser al cerrar la fábrica. Ahí seguían produciendo ya no como obreras industriales que tenían un salario fijo con derechos laborales y aguinaldo, sino que pasaron a cobrar a destajo y a su propio riesgo”.

En 2016 un incendio provocó la muerte de 5 niños y una mujer embarazada en un taller clandestino en la calle Luis Viale.

Ese modelo de subcontratación se extiende hasta nuestros días, representa al 70 por ciento del sector de trabajadores de indumentaria. Esta situación acarrea problemas causados por la falta de derechos laborales, que excluye a los talleristas informales de contar con obra social, seguro, aportes para una jubilación, aguinaldo, vacaciones, entre otras cuestiones. Montero Bressán señala que “la subcontratación es una responsabilidad principalmente de las marcas, y también hay una responsabilidad muy grande de los feriantes de La Salada y los empresarios de calle Avellaneda. Hoy, todas las empresas que se dedican a la comercialización no producen nada, o se dedican -aparte del diseño- al corte, como mucho”. Al ser consultado por la cantidad de talleres informales que operan para la feria de La Salada, explica que “durante el 2013, Matías Dewey (sociólogo y doctor en Ciencia Política) haciendo un estudio muy pormenorizado en La Salada, calculó que detrás de todos esos puestos tenía que haber por lo menos trece mil talleres, todos no registrados”.

¿Quiénes cuidan a los trabajadores?

El 30 de marzo de 2006, un incendio en el taller clandestino que operaba sobre la calle Luis Viale al 1269 en Caballito provocó la muerte de cinco niños y una mujer embarazada. El hecho se dio en un contexto donde sesenta y cuatro personas convivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento, lo que produjo que el fuego iniciado a partir de un cortocircuito se extendiera rápidamente por todo el taller. Se supo que en este lugar se producían pantalones de jean que luego eran comercializados en un local del barrio de Flores, ubicado sobre Avenida Avellaneda. Luego del juicio en 2016, se condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, capataces del taller, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y estrago culposo seguido de muerte. Una suerte distinta corrieron Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, los dueños del taller, que fueron sobreseídos en 2019 por prescripción de la causa debido a la falta de pruebas. Montero Bressán señala que “después del incendio de la Calle Luis Viale, el subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Lieutier, calculó junto a organizaciones de talleristas que había alrededor de cinco mil talleres en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede decir que las más de 120 marcas denunciadas por subcontratar talleres -entre las que se encuentran, por ejemplo, Mimo y Cheeky– están dentro de esos cinco mil”.

En el año 2015, otro incendio similar ocurrió en un taller del barrio de Flores, donde dos niños -que se encontraban encerrados en el lugar- perdieron la vida por negligencia. La falta de controles y de legislación para preservar los derechos de los talleristas provocan un problema que dista de mejorar. Para Montero Bressán “estamos a cinco minutos de un nuevo incendio en un taller clandestino. En el momento en que haya una reactivación económica, va a influiar de manera muy fuerte a este sector. La gente va a salir a comprar ropa, porque es una de las primeras cosas que se recupera, pero esa recuperación del sector va a estar sobre la base del sector informal. Esto es lo que pasó en 2003, 2004 y en ese contexto fue que en 2006 ocurrió lo del taller clandestino de Luis Viale: la industria estaba produciendo a morir pero sobre la base del empleo informal. Tememos que esta vez pase lo mismo, que la recuperación del sector se sostenga sobre la superexplotación de migrantes en talleres. Si hay un nivel de falta de control como hoy en día, probablemente vuelva a suceder”.

Los capataces del taller incendiado en Luis Viale al 1200 recibieron 13 años de prisión, pero los dueños fueron absueltos.

La falta de controles gubernamentales y de organización sindical por parte de los talleristas es potenciada por la situación de precariedad laboral, donde un gran número de los trabajadores informales son migrantes no registrados en una situación de extrema indefensión, quienes además realizan jornadas, en promedio, de doce horas diarias, donde se busca producir la máxima cantidad de prendas por hora. La elevada intensidad laboral es acompañada por una paga muy por debajo de su valor real, malas condiciones ambientales y de higiene, exposición constante a partículas de tela que son inspiradas y acarrean problemas pulmonares, entre otras problemáticas. Esta serie de factores determina un conjunto de riesgos que arremeten fuertemente contra la salud y el bienestar de los trabajadores. En cuanto a las costureras, el libro también visibiliza las situaciones de abuso y acoso de género que repercuten en su salud tanto física como mental.

El futuro de los talleres

Para Montero Bressán “las perspectivas son malas, principalmente porque entre les costureros no hay organización, lo único que existen son cooperativas que en este sector están peleando muy fuertemente por sobrevivir todo el tiempo, porque están compitiendo en un sector en donde el precio de su contratación es muy bajo y comercializar es muy caro y difícil, necesitás otro capital al que las cooperativas no tienen acceso, entonces lo único que pueden hacer es producir a fasón”. Esto significa que los talleristas dependen del trabajo tercerizado que les brindan las marcas, al mismo tiempo que están ligados a los vaivenes económicos que repercuten directamente en su margen de ganancias, que ya de por sí es muy bajo. A falta de medidas concretas a favor de los talleristas, la organización se torna crucial en este punto. “El sindicato SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines), que es de costureros y costureras, no hace nada. Si vos no tenés un sindicato fuerte que reclame, es muy difícil que los gobiernos decidan empezar a controlar el sector, porque no hay quien demande que esto cambie. Las empresas tienen poder de llegada a los medios y tenés un sindicato que hace lo que dicen las empresas”. La fragmentación de los eslabones de la cadena productiva de la indumentaria y la falta de un sindicato fuerte produce un quiebre en la organización del colectivo de trabajadores, que no logra cohesionarse para hacer frente a la situación de precarización laboral.

“Hoy la Cámara de Indumentaria tiene mucho peso en el Ministerio de Producción, pero está pensando solamente en recortarle impuestos a las empresas. Me parece que no va por ahí la solución al sector, lo que hay que hacer es controlar”. De igual manera, y para generar algún tipo de mejora a la situación, Montero Bressán explica que a partir de la publicación del libro “armamos un grupo para impulsar el proyecto de establecer una trazabilidad, para que la ropa tenga una etiqueta más que muestre cuáles son los lugares donde se produjo. Entonces el inspector podría ir al local, escanear las etiquetas y ver dónde se fabricó, si no hay información o no coincide con el taller, es que se hizo en negro”.

Dentro de esta obra que relata las vivencias y abusos a los que los talleristas son sometidos, los autores proponen una serie de propuestas para el desarrollo del sector a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, basándose en la innovación, la sustentabilidad y los servicios de apoyo que garanticen un trabajo en condiciones dignas y alejado lo más posible de los peligros de la precariedad e informalidad laboral. La denuncia que lleva a cabo este libro fue coordinada y escrita por Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, y también tiene como autores de los capítulos a los investigadores Cristina Etchegorry, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky, Nahuel Aranda, Juan I. Staricco, Ariel Lieutier, Carla Degliantoni, Paula Salgado, Ayelén Arcos y Antonella Delmonte Allasia.

Mar 5, 2021 | Géneros, Novedades

A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la celebración por las históricas luchas por los derechos de las mujeres terminará en un Paro Internacional Feminista. Mientras tanto, la justicia de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, investiga si Kateherine Saavedra fue atropellada con un auto por su pareja el pasado domingo 28 de marzo. De confirmarse este hecho, la joven de 22 años sería otra víctima de un “noviazgo violento”.

Durante este año, según el informe publicado por el Observatorio Lucía Pérez, se denunciaron 59 femicidios. Los casos de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual ponen en evidencia un patrón: mujeres que denuncian violencia de género y falta de respuesta del Estado y sus instituciones. Según el Observatorio mencionado, en 15 de los femicidios cometidos entre enero y febrero, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor.

A seis años del primer “Ni Una Menos”

“Casos como el de Úrsula o Guadalupe resultan un punto de inflexión por sus características. Son mujeres que toman conciencia de la violencia y hacen lo que se le reclama a la víctima, que es denunciar. Independientemente de los números estadísticos, lo que supone un agravamiento es que los mecanismos institucionales no funcionan y subestiman la situación de riesgo y peligro en que están las víctimas”, afirma Paula Rodriguez, periodista, escritora y autora del libro Ni una Menos.

Los femicidios de Úrsula y de Guadalupe pusieron en debate público, social y mediático el rol del Poder Judicial, con foco en los magistrados, fiscales e instituciones que deben tratar las violencias por cuestiones de género.

“Estamos viendo un patrón que se repite. Las mujeres hacen las denuncias, piden protección y las instituciones no responden como deberían. Desde 2015 hasta acá hay un cambio en la sociedad, no son las mismas historias que aparecen en el “Ni una Menos”, porque hay una conciencia del peligro e identificación de las violencias, que lleva a las víctimas a no quedarse pasivas. Lo que no hay es un acompañamiento ni reacción institucional ni comunitaria”, agrega Rodriguez.

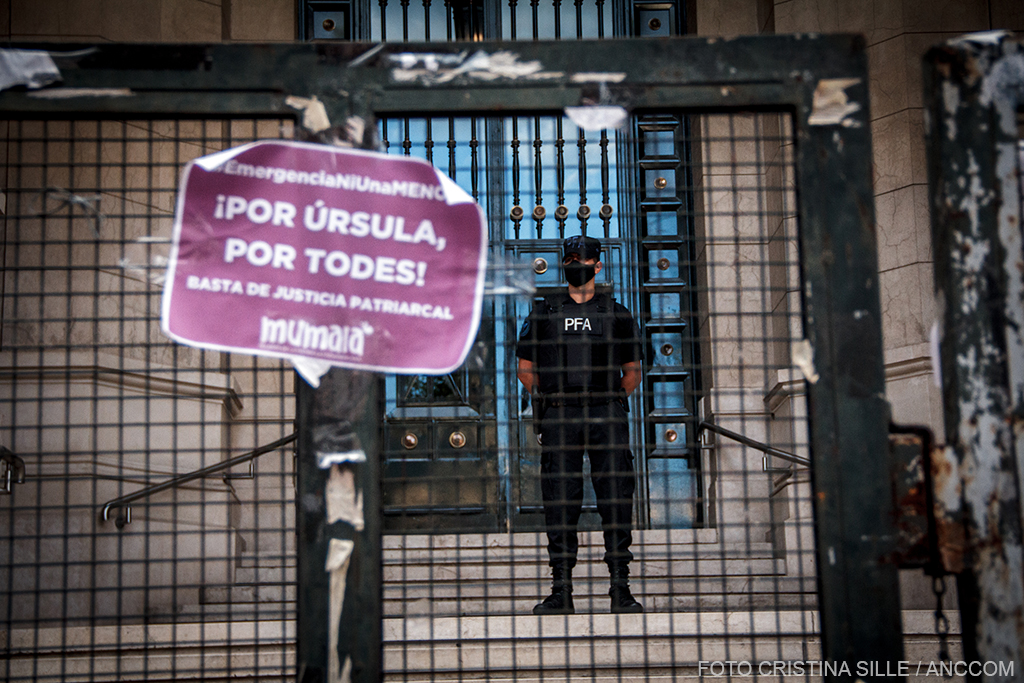

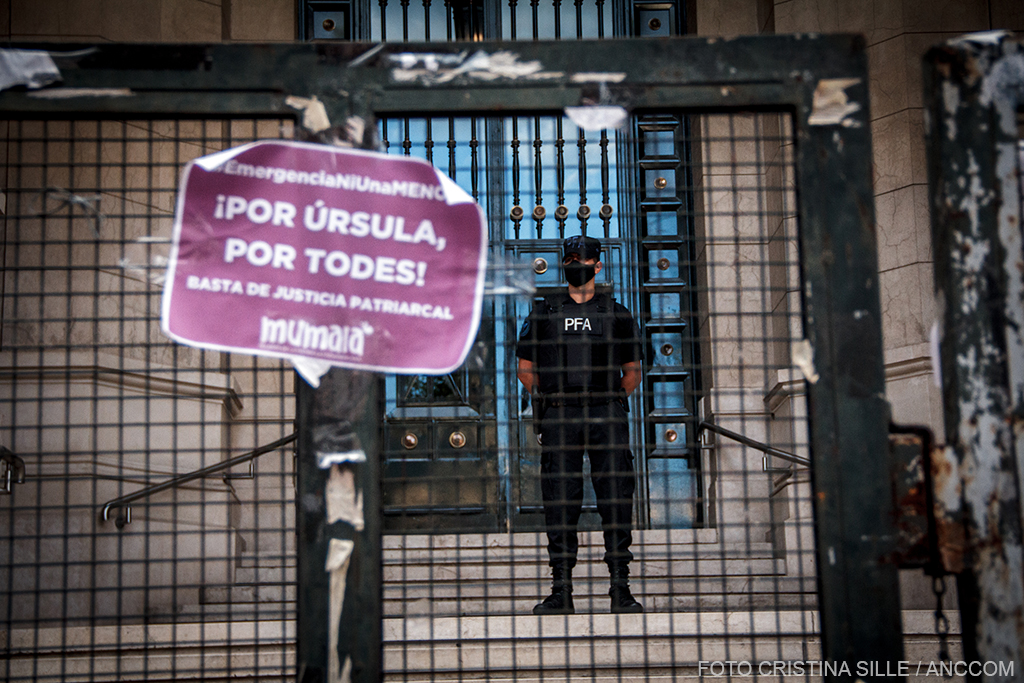

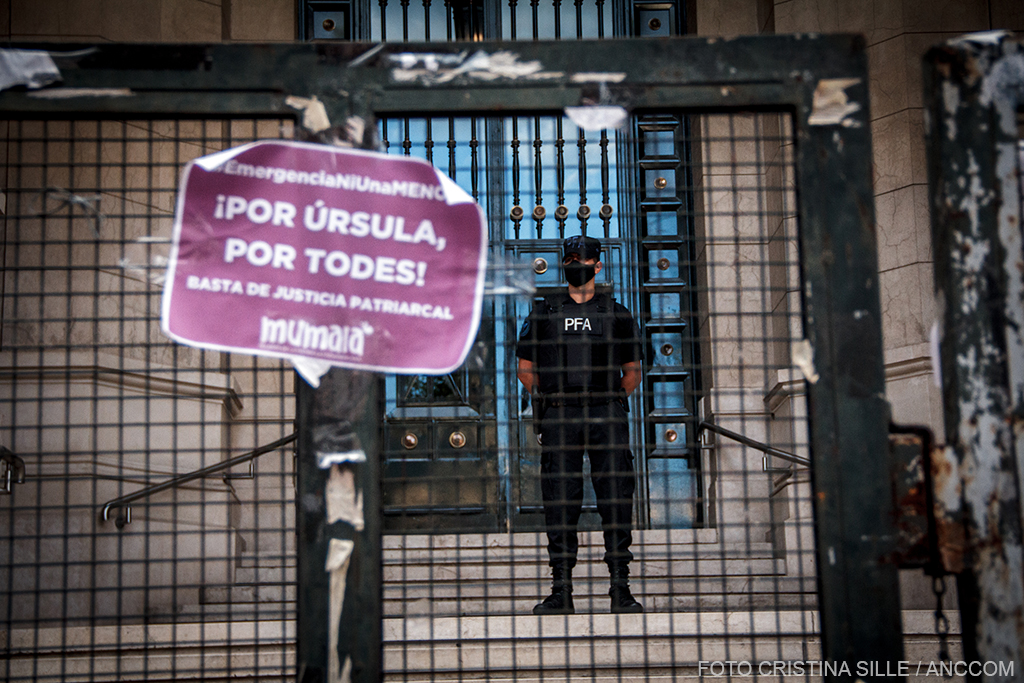

Patricia Nasutti, mamá de Úrsula Bahillo frente a Tribunales.

La agenda del gobierno y la del periodismo feminista por momentos coincide pero reclama más acciones concretas y políticas activas. La Ley Micaela sancionada en enero de 2019, que obliga a los funcionarios de los tres poderes y organismos públicos a capacitarse es sólo un punto de partida que no encuentra aún correlato en la práctica.

El presidente Alberto Fernández insistió este 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, en continuar con la agenda por los derechos de las mujeres. Sostuvo que la batalla contra la violencia de género debe ser tomada como política de Estado. Asimismo, apuntó al rol desempeñado por el Poder Judicial para señalar la cultura patriarcal consolidada en sus funcionarios. “Se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, sentenció.

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su declaración por la causa “Dólar Futuro” para insistir en el tema: “que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada”.

Rodríguez asegura que aún “no hay un trabajo en cambiarle la cabeza a la Justicia ni una mirada puesta en las víctimas. De todas maneras [la respuesta] no sólo se agota en lo judicial o punitivo, hay una serie de apoyos que deberían existir para que no se llegue a estos niveles de riesgo. La obligación de los Estados es evitar la repetición de los hechos de violencia, no solamente dar una respuesta punitiva o de vigilancia como las tobilleras electrónicas”.

Por su parte, la periodista Claudia Acuña integrante del Observatorio de Femicidios Lucía Pérez y de la Cooperativa lavaca, entiende que “Todo femicidio es evitable. Con una política activa y con los elementos que se pueden detectar a partir de la información que disponemos, podemos de alguna manera establecer muchas políticas y formas de evitarlos”.

3 de junio de 2015. Primer Ni una menos frente al Congreso de la Nación.

“El Estado puede disponer de la red que está creciendo gracias a las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sindicatos, en movimientos sociales, en cooperativas, en territorios, en comedores. Todo eso es un ejército que con capacitación y un sueldo podría estar dando batalla a las violencias, acompañando a esas mujeres y atendiendo esas situaciones, cosa que no puede hacerse a partir de una oficina o una línea de teléfono”, propone Acuña.

“Este año hubo 15 mujeres que hicieron denuncias previas y que terminaron muertas. Ahí está el primer grito que nosotras escuchamos de reclamo en cada barrio y en cada ciudad del país, eso es lo que nos están diciendo esas cifras, no son cifras, son pedidos concretos de alarma que suenan y que nos están diciendo que algo está fallando en el enfoque general y que no es un tema de este gobierno, de aquel funcionario o aquella ministra, sino que es un tema sistémico”, agrega la periodista.

Empoderar a las mujeres

A diferencia de la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández avanzó en la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, a través del cual se implementan el Programa Acompañar y el Programa Potenciar Trabajo, este último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, las medidas resultan insuficientes y no conforman un plan integral contra la violencia de género.

El aumento en el número de casos recogidos este 2021 muestra que la paridad de género en los cargos electivos, entre otros derechos conseguidos por las luchas feministas no tienen un correlato con la deconstrucción de una sociedad machista que exige celeridad en la justicia y un trato no discriminatorio.

“El Estado argentino anunció dos veces un Plan Integral contra la Violencia, la construcción de refugios y la unificación del registro de denuncias, inclusive hay un decreto que lo establece así. Y si bien, obviamente, creo que hay otra voluntad por cumplir con esta medida, también es cierto que son insuficientes. Construir refugios lleva años y necesitamos una solución ahora. Catorce refugios no dan una solución integral a este problema”, explica Acuña.

Asimismo, remarca la necesidad de una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entendiendo que esa red es la que va a garantizar poder llegar en tiempo y forma a los territorios y “eso significa también empoderar a las mujeres”, agrega.

“El Estado tiene que abrir las orejas y los bolsillos, dar recursos y dar escucha. Escuchar que se pide especialmente por aquellas personas que sufrieron, porque son las que más conocen dónde está el sistema y dónde está hoy la clave para poder corregir las respuestas del sistema y después bajar los recursos”, completa Acuña.

Desde la primera marcha de “Ni una Menos” al 2021 hubo un cambio en la sociedad. Las mujeres ya no son pasivas ante la violencia machista y utilizan los recursos y herramientas disponibles para intentar contrarrestarla. El Estado y la Justicia parecen no estar a la altura de las circunstancias. Pensar una reforma política integral con perspectiva de género de estas instituciones es urgente.

Los tiempos largos de la política y de la justicia no alcanzan. El caso número 60 de Katherine Saavedra confirma que las estructuras patriarcales anidadas en el poder son el principal problema.