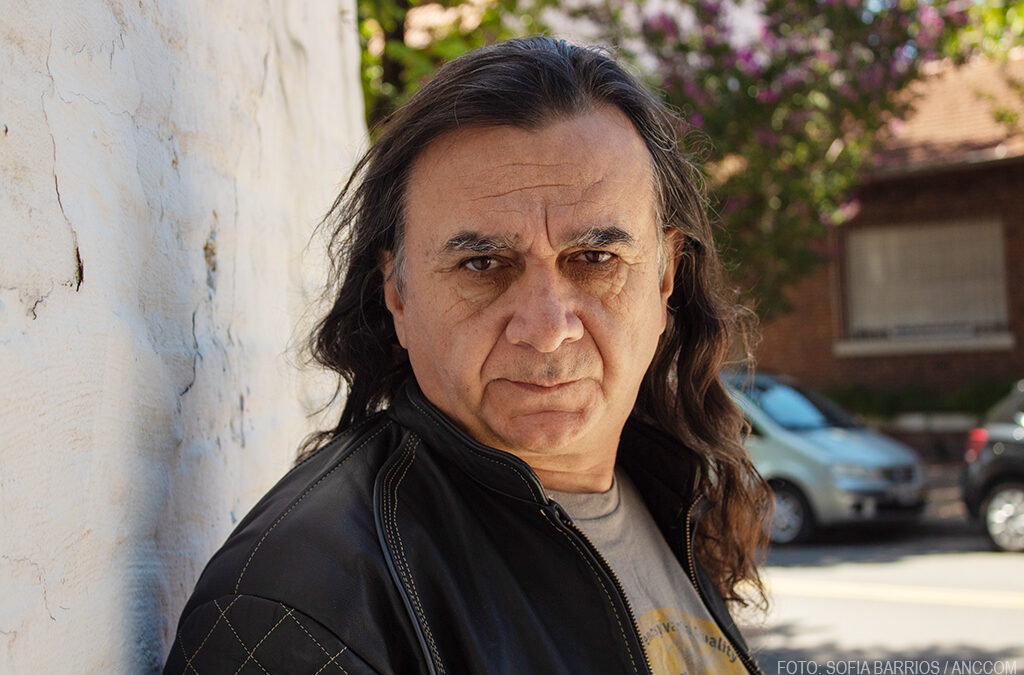

Campusano lo hizo de nuevo

El cineasta estrena «La reina desnuda», una película realizada a partir del relato de historias que atravesaron mujeres. Otra vez, actúan personas sin experiencia en la pantalla grande.

De la mano de José Campusano llega al porteño cine Gaumont La reina desnuda, una película que narra la vida de Victoria, quien luego de perder un embarazo y separarse de su pareja intenta cambiar su atropellado estilo de vida. El film invita a reflexionar sobre la soledad y la mirada prejuiciosa de la sociedad sobre una mujer que vive libremente su sexualidad, mientras tiene que lidiar con los estigmas de su adolescencia atravesada por abusos y hombres maltratadores. La nueva producción de Campusano se rodó en su totalidad en la ciudad santafecina de Gobernador Gálvez y participaron en ella tanto actores y extras de la zona, tal como suele suceder en las obras de este prolífico director.

¿Cómo surgió el tema de la película?

Al igual que todas las producciones de Cine Bruto, nuestra productora, surge a través del contacto directo con los referentes de las comunidades. Fue mediante entrevistas que encontramos mujeres dispuestas a contar sus historias relacionadas a sus prácticas sexuales, amoríos, problemáticas familiares, etcétera. De esa manera se configuró la historia, brindando las herramientas con las que cuenta el cine para que puedan plasmar su voz. La intención es siempre destacar la fuerza de la anécdota en desmedro de las apreciaciones o conjeturas que se puedan hacer. La historia es en un 95% verídica, los parlamentos fueron desgrabados y tomados de esa realidad. Entonces, lo que se trata de mostrar a través de esa articulación de relatos es la vida de una mujer con un pasado que la atormenta, a pesar de hacerse cargo de no creer en la familia, ser hermosa y tener una sexualidad avasallante. En ese sentido, creo que es interesante que en el cine se expresen personas que no tienen por ahí la posibilidad de hacerlo de otra forma, y creo mucho más en ese tipo de apreciaciones de la vida que de los criterios unificados que realmente me produce bastante rechazo. Para mí, todo lo que tenga que ver con la ideología es decadente, me hace acordar a la religión católica y otras religiones. Y eso siempre es en favor de pocos y en desmedro de muchos.

¿Cómo fue la elección del elenco?

Se trata de personas sin ninguna experiencia en cine. Sí habían incursionado en el teatro u otras expresiones artísticas, pero nunca habían filmado una película. Desde la productora creemos que podemos funcionar como un portal de oportunidades, inclusive la mayor parte del elenco ya volvió a filmar y ahora se encuentra vinculada al cine. Supimos trabajar con gente que ha tenido un pasado delictivo y gracias al cine pudieron abandonar esas prácticas. El arte es muy sanador, ¿no? Entonces yo creo que si queremos lograr una verdadera integración social, lo mejor es abrir las puertas de las prácticas artísticas y culturales. Podés traer, de hecho, hasta profesores de teatro, que no resultan interesantes para la cámara. Tenés que reducirlos a papeles minúsculos porque realmente no son solventes. Y hay gente que, por el contrario, no tiene un pasado de práctica actoral y sin embargo, apabullan.

La película gira en torno a Victoria (Natalia Page) ¿Cómo llegaste a ella?

Apareció un mes y medio antes antes de empezar a rodar. Había visto muchas chicas en el casting pero ninguna terminaba de convencerme y entonces apareció Natalia. Apenas vi el video que envió, supe que era la elegida. La forma en la que se desenvuelve es algo que no te da ninguna escuela de teatro, es algo que se tiene o no se tiene. A pesar de no haber tenido experiencia se calzó el traje de protagonista, que no es sencillo, y lo hizo muy bien.

¿Por qué se eligió la ciudad de Gálvez para el rodaje?

Fui a Gálvez con un amigo, José Martínez Suárez, en una muestra itinerante del Festival de Cine de Mar del Plata. Ahí coincidí con Adrian Culasso, un referente local del área audiovisual y le propuse realizar una película allí. Me pareció que el potencial estaba a la vista, es un lugar muy lindo, la comunidad era muy amable y de hecho había un interés por parte del Municipio en que grabemos ahí.

La película se grabó en octubre del 2021 en medio de la pandemia: ¿Cómo fue el proceso de rodaje?

Respecto a la pandemia, fueron seis semanas en las que los actores tuvieron que sustraerse de su entorno cotidiano para poder grabar. Hay gente que lo puede llevar bien, pero para otras estar tanto tiempo fuera de su familia puede resultar complicado. Felizmente no hubo ninguna persona contagiada por lo que se pudo grabar con tranquilidad. Al tema del covid hay que sumarle la nefasta administración del INCAA a cargo de Luis Puenzo, que puso en crisis a todo lo que es el segmento de productoras para audiencias medias y nos hizo posponer varias veces el rodaje.

Tus proyectos suelen estar atravesados por problemáticas sociales: ¿A qué se debe ese interés?

Me crié en el marco de las comunidades, y por eso entiendo que la parte más interesante de la vida de las personas no se encuentra en los ensayos o en las novelas. Aquello que nos deja perplejos, sin capacidad de analizar o que nos supera ampliamente proviene de la vida misma. Existen personas que no quieren hablar de sí mismas, que rechazan su pasado y yo no lo cuestiono. Pero también hay gente que está harta de callar y quieren contar todo sin ningún tipo de prurito. Bueno, prefiero trabajar con el segundo segmento.

Entiendo que la parte más interesante de la vida de las personas no se encuentra en los ensayos o en las novelas. Aquello que nos deja perplejos, sin capacidad de analizar o que nos supera ampliamente proviene de la vida misma.

¿La historia surge en contacto con las personas o recurrís a algún equipo interdisciplinario que pueda ayudarte a recolectar e interpretar esa información?

Nada me genera más suspicacia que aquella gente ajena a los rodajes que pretenda intervenir. Cualquier persona que venga con el afán de ser especialista en una determinada materia y quiera intervenir en los contenidos, está censurándote. ¡Echala! (risas) Yo he filmado en comunidades de Brasil donde tengo poco tiempo y ahí sí necesitas de algún asistente social o antropólogo para poder dilucidar ciertos aspectos, pero el vínculo siempre es con la comunidad y no con un intermediario. Yo descalifico totalmente a estos profesionales en materia de creación artística.

¿Con qué se va a encontrar el público que vaya a ver la película?

Creo que se van a encontrar con una mirada femenina de verdad, con problemáticas reales y sin ningún tipo de tapujos. Me parece que eso es lo más interesante, una mirada que no responde a un canon instalado a la fuerza por un gobierno ni por una agenda mundial, sino que es la mirada de una persona totalmente independiente de criterio, errada o no, pero es en lo que ella cree, y eso ya es valioso.

¿Cuando decís «sin tapujos» te referís a aquellas escenas que generan una sensación de incomodidad como aquella que retrata los abusos de su padrastro?

Todo eso sucedió. Los diálogos son calcados de lo que pasó realmente. Tratamos de no improvisar y encadenar justamente escenas o experiencias que responden a una misma lógica. Es importante mantener un código de credibilidad. Al tratarse de anécdotas de varias mujeres, hay que ser cuidadoso porque si se rompe ese código difícilmente la gente se crea la escena que viene. En ese sentido, es clave ser honesto con el espectador, es lo que nosotros priorizamos al momento de filmar. Cuando se lleva a cabo el trabajo de post producción a veces es necesario recortar escenas, pero siempre hay que tener en cuenta estas cuestiones.

¿Con el fin de concientizar?

No, simplemente compartir instancias de vida. No tenemos ninguna pretensión de educar a nadie, a diferencia de ciertos colectivos que hoy pululan por doquier. Nosotros no le bajamos línea a nadie. Simplemente compartimos una instancia creativa en la cual los recursos se ponen al servicio de las comunidades. A veces eso te convierte en marginal por correrte un poco de la agenda. Hay pequeños sectores que se han apropiado de los espacios de difusión. Entonces, lo que intentamos hacer es construir desde otro lugar a través de los testimonios de época, que a ellos a veces se les escapa porque quizás no convocan tanto.