Un festival que resiste

Con proyecciones gratuitas y diversidad de voces, vuelve el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, una herramienta para pensar el presente y transformar la realidad. Estrenos exclusivos y más de 50 películas para ver.

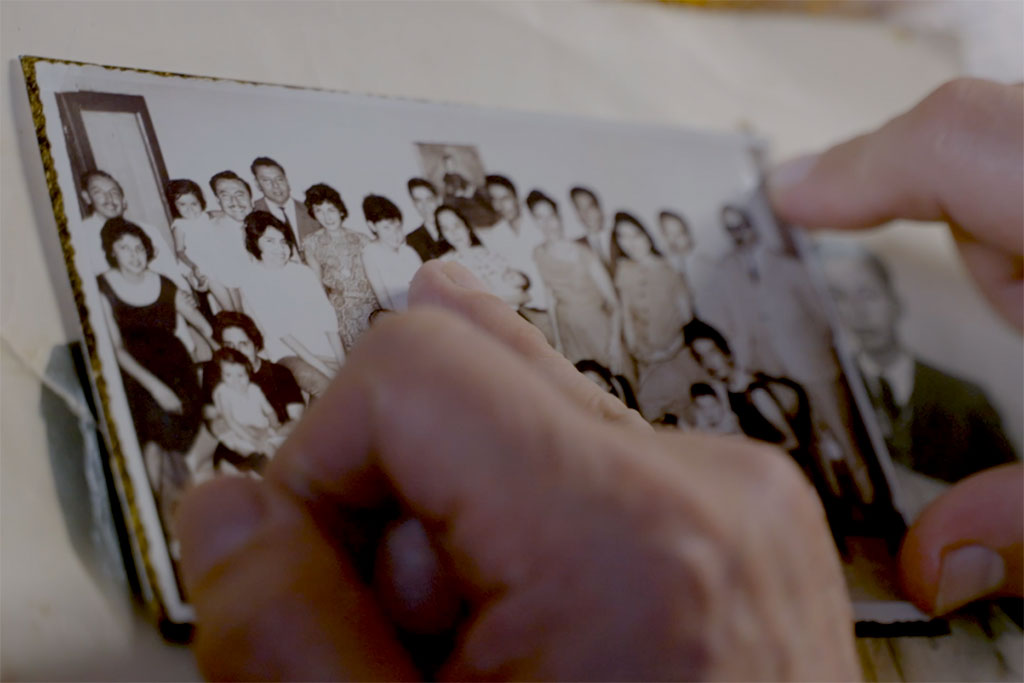

Identidad, la ópera prima de Florencia Santucho.

Bajo el lema “Abriendo fronteras”, comienza una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH). El encuentro, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 11 y el 18 de junio, vuelve a posicionarse como una plataforma para la exhibición de filmes con perspectiva crítica y compromiso social. “No sólo proyectamos películas, también proponemos actividades atravesadas por otras artes, el activismo y la academia”, sostiene Maximiliano Rottjer, productor ejecutivo del evento.

Organizado en secciones temáticas como Miradas de Género, Pueblos Originarios, Migrantes, Infancia y Juventud, Panorama y Salud, el festival incluye cortos, medios y largometrajes de ficción, documental y experimental. Las sedes elegidas para la 21° edición son el Centro Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, FADU-UBA (Ciudad Universitaria) y el Teatro Empire. Además de las proyecciones en salas tradicionales, habrá funciones especiales en espacios emblemáticos de la Ciudad como el Centro Cultural 25 de Mayo, el Cine Gaumont -en el marco de Cine Club Núcleo-, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Museo de los Inmigrantes (MUNTREF).

Creado en 1997 por el Instituto Multimedia de Derechos Humanos (IMD), el proyecto cultural apuesta por un cine que funcione como un vehículo para la reflexión colectiva y la construcción de futuros posibles. En esta edición, el foco estará puesto en las fronteras materiales y simbólicas que nos atraviesan como humanidad, más allá de los límites geográficos. “Hoy el concepto de frontera no solo tiene que ver con la migración, también puede pensarse desde los cuerpos, el color de piel o el género”, afirma Rottjer.

Programación comprometida

La película elegida para inaugurar el festival es No Other Land, un retrato íntimo y poético sobre los desplazamientos forzados en Cisjordania. Codirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, la obra fue distinguida como Mejor Documental en los últimos Premios Oscar y surgió de una coproducción entre Palestina y Noruega. “Tenerla en la apertura no es poca cosa: implica una gran negociación, el pago de derechos y, sobre todo, una decisión clara sobre qué tipo de cine creemos que hoy puede atraer al público a las salas”, señala Rottjer.

La programación, compuesta por 56 títulos, es el resultado de una curaduría rigurosa realizada por un equipo de más de 15 personas. El proceso de selección partió de más de mil postulaciones internacionales y dio como resultado una muestra representativa de 37 países, con obras que promueven la pluriculturalidad y el respeto por la diversidad. “El contenido que proponemos es muy enriquecedor porque permite conocer la visión que tienen del mundo en distintos lugares”, asegura el productor.

Una de las novedades que reafirma el compromiso del festival con la equidad de género y la diversidad en el cine, es que la mitad de las obras seleccionadas están dirigidas por mujeres. “Creemos que, para que las cosas cambien, tenemos que hacerlas nosotros y no esperar a los demás”, sostiene. Entre estas producciones se destacan Una casa, un documental de Agustina Moras que reconstruye el paso de cuatro mujeres en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar; y La Cárcova, de Ludmila López Pérez, una pieza que muestra cómo una biblioteca popular de José León Suárez se convierte en un pilar de identidad y cultura.

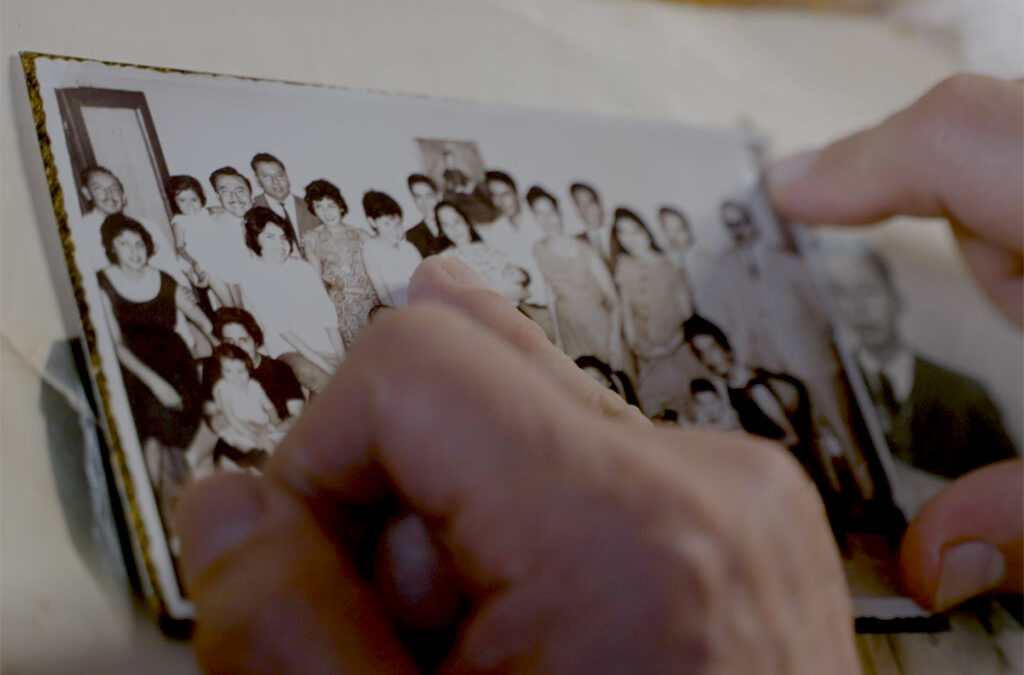

También sobresale el estreno del documental Identidad, la ópera prima de Florencia Santucho, que narra la historia de su hermano Daniel, quien fue apropiado y pudo reconstruir su historia gracias al trabajo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo. La pieza, que cuenta con la codirección del corresponsal de guerra Rodrigo Vázquez Salessi, no sólo explora la búsqueda del nieto 133 sino también el entramado de adopciones ilegales y el plan sistemático de desaparición de personas llevado adelante en Argentina entre 1976 y 1983. La proyección será el domingo 15 a las 20 en el Centro Cultural San Martín.

Una casa, un documental de Agustina Moras.

Actividades especiales

Con el objetivo de fomentar el intercambio y la reflexión colectiva, cada proyección contará con la participación de directores y referentes vinculados a las distintas temáticas. “Poder hablar con quien hizo la película es el otro lugar tan enriquecedor que ofrece este festival, eso no pasa en Cinépolis o en el cine comercial”, destaca el productor. Al igual que en ediciones anteriores, el FICDH contará con invitados internacionales. En colaboración con la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Buenos Aires, participará la activista Lucía Hellín Nistal; mientras que, junto al Instituto Italiano de Cultura, estará presente la cineasta italiana Claudia Brignone.

El festival además ofrecerá una serie de actividades paralelas que promueven la reflexión sobre los desafíos del presente desde una perspectiva de construcción común. Entre las propuestas se destaca Activar la memoria, proyectar lo común, un conversatorio que tendrá lugar tras la proyección de Trans Memoria (Suecia, 2024) y Nada menos que la igualdad, un corto documental realizado por Fundación Huésped. La propuesta invita a reconstruir colectivamente los procesos de organización y metodologías sociales de transformación en torno a los derechos de las identidades trans y las diversidades sexuales. “Hace ya un tiempo que en Argentina se percibe como una necesidad urgente visibilizar cómo se está violentando a la diversidad, y en particular al colectivo trans”, señala.

El FICDH contará con tres Competencias Oficiales: Largometrajes Internacionales, Corto y Mediometrajes Internacionales, y Documentales Latinoamericanos. También, se hará entrega del Premio RAFMA «Edgardo ‘Pipo’ Bechara el Khoury» (Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales), y una mención elegida por el voto del público.

Celebración colectiva

Sostener un festival de esta magnitud en el contexto actual no es fácil. Con la falta de convocatorias nacionales, dificultades en la financiación y aumentos de los costos, los organizadores se enfrentaron a un escenario complejo. “En esta edición la creatividad en la búsqueda de fondos fue clave, ya que tuvimos que buscar empresas que nos patrocinen, algo que en otro momento no era necesario”, explica Rottjer.

Sin embargo, una de las decisiones más firmes del equipo fue mantener la gratuidad de todas las funciones, con excepción de dos proyecciones en el Cine Empire, cuyas entradas tienen un valor simbólico de $3000 para poder apoyarlo tras haber estado cerrado por mucho tiempo. En ese esfuerzo por pagar para ver una película, los espectadores también contribuyen al sostenimiento de un teatro histórico del circuito alternativo. “Estar presentes en estos espacios es un acto político, de resistencia y de transformación”, asegura.

Durante ocho días, el público podrá acceder a una programación diversa que trasciende lo cinematográfico y se proyecta como una plataforma de diálogo, pensamiento crítico y acción colectiva. “Buscamos que el público vuelva a enamorarse de un cine que tiene otros lenguajes y un fuerte compromiso social”, concluye.

La programación completa del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se puede ver en: www.ficdh.imd.org.ar