Jul 30, 2020 | DDHH, Novedades

La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Julieta Pía Brochero, quien fue secuestrada en dos ocasiones junto a su madre siendo apenas una bebe. La búsqueda de su madre y el pedido de justicia por la muerte de su padre sigue vigente.

La investigación se centra en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 323 víctimas entre 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo. Entre ellos, se encuentra los desaparecidos de la Operación Ferroviarios y los trabajadores de Mercedes Benz, entre otras víctimas.

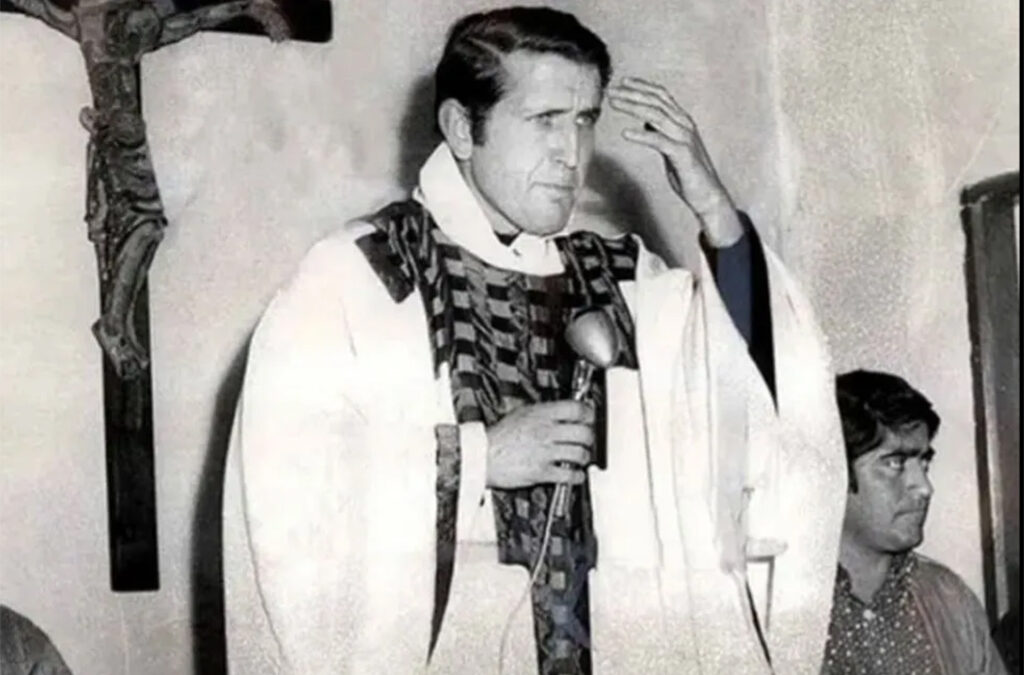

Julieta Pía Brochero comenzó su declaración con la historia de su padre, Miguel Ángel Brochero, militante en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue asesinado en enero de 1976 cuando tenía 22 años: “Fue acribillado a balazos hasta dejarlo prácticamente irreconocible”, contó. Su madre, Patricia Zaldarriaga, quedó viuda con tan solo 18 años, estando embarazada de Julieta. Al poco tiempo de dar a luz, el 19 de mayo de 1976, ocurrió su primer secuestro.

Cuando Julieta tenía 19 días de vida, unos hombres vestidos de civil ingresaron al domicilio. Allí estaba su abuela materna, sus tíos, Pablo y Mauro Zaldarriaga, de 4 y 14 años, su abuelo Miguel Ángel Silva y ella junto a su madre. El grupo de operaciones saqueó el domicilio y se llevaron con ellos a Patricia, a Julieta y a Miguel.

El 30 de mayo de 1976 fueron liberados, en un auto que los dejo en el domicilio, agradeciéndole la “colaboración” a Miguel. Él apareció con sus ojos sin vendar, Patricia en cambio tenía vendas y claras marcas de tortura, como quemaduras de cigarrillo, heridas hechas por una picana y le faltaban las uñas. Unos hombres encapuchados llegaron a su domicilio a las pocas horas de haber vuelto. Luego de saquear lo que quedaba en la casa, como fotos y documentación, pintaron en todas las paredes con rojo la consigna “Operación Masacre”. Pasaron algunas horas siendo torturados hasta que se llevaron nuevamente a Patricia junto a su bebé a punta de pistola. Esta vez, su madre no regresó.

Julieta no sabe exactamente qué ocurrió después del secuestro, pero gracias a testigos pudo reconstruir que vivió sus primeros tres años de vida en la casa de un médico pediatra, Alejandro Ameijeira, y su esposa, quienes no podían concebir hijos. Su abuela materna consiguió recuperar a Julieta, aunque ella nunca supo cómo.

Volvió a la casa con su abuela quien la crio como su hija y le hizo creer que sus tíos eran en realidad sus hermanos “Mi vida a partir de los tres años fue cambiando varias veces -declaró ante el tribunal-. Por momentos, mi papá se había ido de viaje, luego en ese viaje había tenido un accidente, luego había muerto y finalmente había sido asesinado por el terrorismo de Estado, al igual que fue desaparecida mi mamá”.

Julieta Pía Brochero llamó varias veces a la casa en la que creció hasta los tres años pero la insultaron.

Julieta vivió su infancia intentando saber qué había ocurrido con sus padres. Se contactó con Abuelas de Plaza de Mayo y otros Organismos de Derechos Humanos, pero cuando intentaba hablar con su abuela sobre lo que pasó, ella se negaba a responder: “Cada vez que quise indagar, mi abuela tenía fuertes episodios violentos, cada vez más y cada vez peores”. Por este motivo decidió irse de la casa a los trece años: “Las preguntas que podría haber hecho a los doce o trece, cuando todavía podía armar mi identidad, quedaron inconclusas porque tuve que irme y no volví nunca más”.

Julita se distanció de su familia y no volvió a recuperar el contacto. Cuando creció intentó localizar al médico pediatra que se había apropiado de ella hasta que cumplió tres años. Supo que seguía viviendo en la misma casa y que tenía dos hijos junto a su esposa. “Llamé reiteradas veces, los hijos me insultaron y se negaron a hablar conmigo, yo simplemente llamaba para reconstruir esa parte de mi historia”. En varias ocasiones el médico le pidió que no llame más: “Me dijo que si yo estaba buscando algún tipo de justicia, no tenía nada que hacer llamando a su casa, que no molestara más a su familia, porque ellos no tenían nada que ver conmigo”.

Una de las personas que más datos aportó sobre su historia fue un amigo de su madre que la localizó en 2007. Para Julieta este contacto fue importante, pero también muy confuso: “Aseguraba que podía ser mi padre y eso para mí fue una cuestión emocional y psicológica terrible”. Julieta entendió que su palabra no era de fiar “no podía confirmar lo que él me relataba, era una persona mitómana”.

Entre tantas mentiras y verdades, Julieta aún busca reconstruir su historia. Para concluir su declaración, dedicó unas palabras a su familia, a sus hijos, a sus padres y a su “compromiso con la lucha para todos los que tuvimos que pasar por este genocidio infame y esta época terrible”. Pidió que se haga justicia y advirtió: “A los genocidas, que caminaron y siguen caminando, ante todo sepan que a donde vayan los iremos a buscar”. Mientras decía esto, Julieta sostenía en las manos un poema que su madre escribió tras la muerte de su padre, en enero de 1976. Para finalizar su testimonio decidió leerlo:

Para perfumar la tierra

mi esposo amado murió en la guerra.

Este dolor tan profundo, esta amargura de hiel,

me chorrea por los ojos, porque han matado a Miguel.

Si su camino es de espuma y al pisarlo se deshace

que sea su compañera y desde el barro te abrace.

Y si fuese de tierra, que te conviertas en yuyo

y aunque te mate la guerra seguiré siendo amor tuyo.

Llevo un hijo en mis entrañas, que me besa por adentro,

que deje también lo vivo, que deje también lo muerto.

Te volcare en la playa, cuando mayo abra las puertas

la vida te está esperando, con las dos alas abiertas.

Patricia Zaldarriaga

Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades

Se desclasificarán 49 mil páginas provenientes del al Archivo Nacional de los Estados Unidos, de los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, de la CIA, el FBI y de otras doce agencias de Inteligencia de ese país.

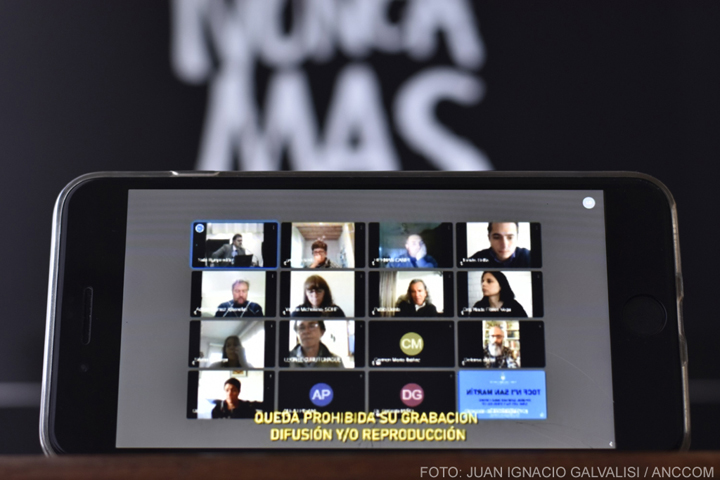

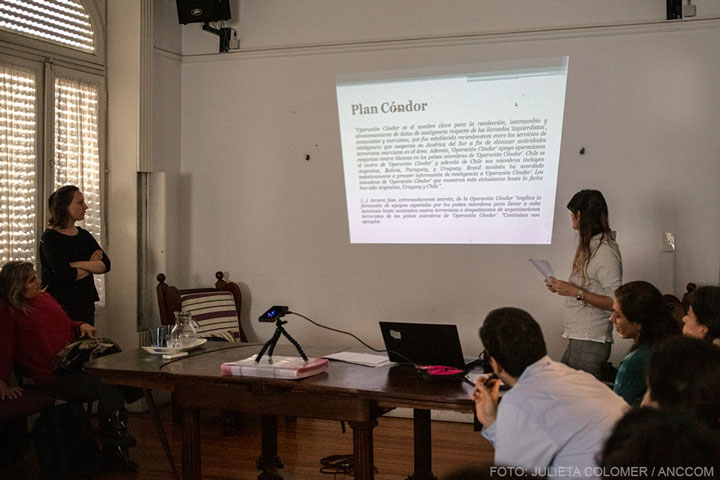

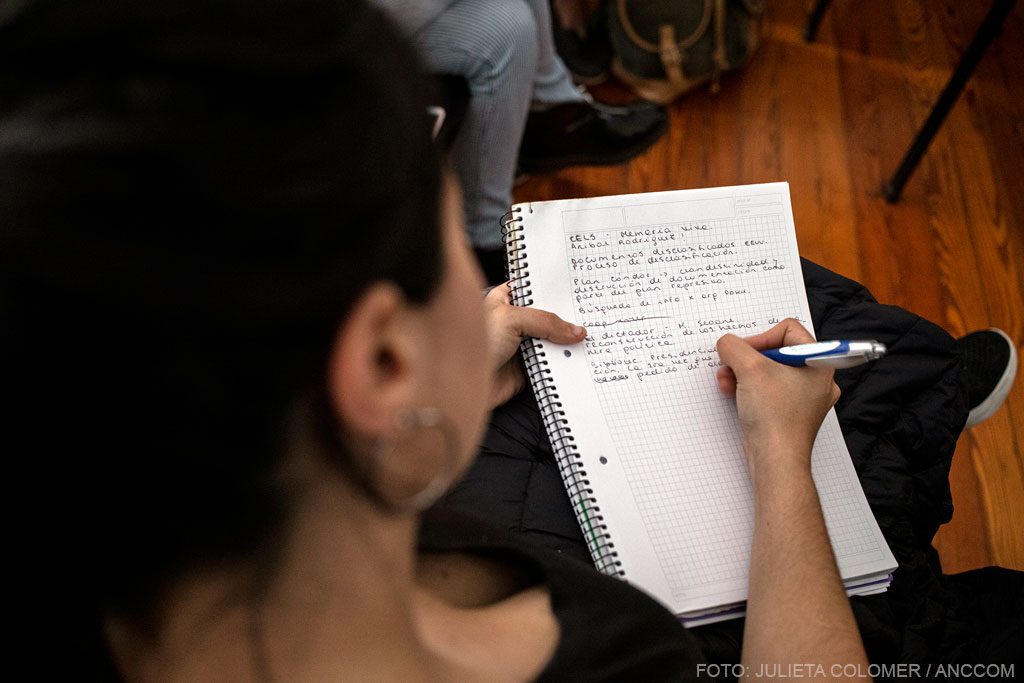

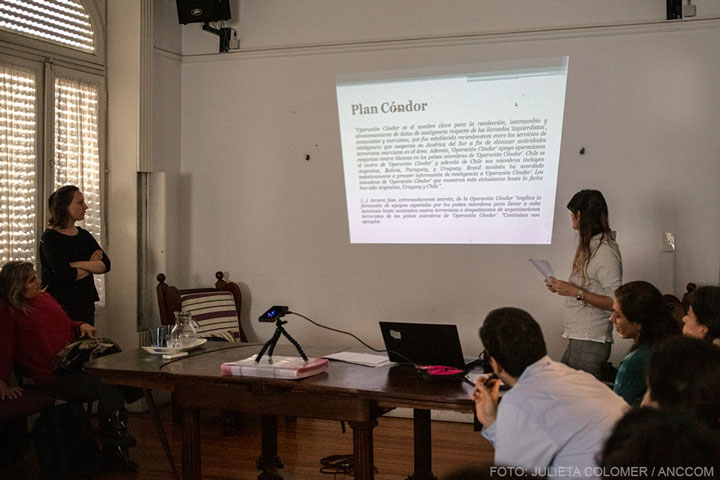

La desclasificación de archivos acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en la Argentina tendrá nuevos interpretantes. El proceso de reconstrucción de la verdad que han iniciado hace más de treinta y seis años los organismos de derechos humanos respecto al plan represivo que llevó adelante el Estado terrorista celebra la participación de diecinueve jóvenes voluntarios comprometidos con la memoria y la búsqueda de justicia.

Los practicantes tendrán como responsabilidad relevar y analizar los documentos oficiales enviados por Estados Unidos el pasado 12 de abril, que se corresponden a la cuarta y última tanda de este proyecto de desclasificación iniciado entre el Estado Argentino y Estado Unidos en 2002. Convocaron a la práctica Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, junto con el Centro de Investigación, Comunicación e Intervención Social Antonio Gramsci (CICOMIS), de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA, y el traductorado de inglés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.

Los documentos suponen un material importante para la comprensión y comprobación de las complicidades y los modos de circulación de la información, así como la búsqueda de pruebas sobre la práctica genocida llevada adelante en Argentina entre 1976 y 1983. “El proyecto aportará a la conformación de una base de información procesada e interpretada, a partir de la lectura minuciosa y posterior traducción de dichos archivos sobre la dictadura”, detalla la convocatoria.

Por primera vez participarán jóvenes estudiantes en el trabajo de desclasificación.

Los seleccionados para realizar esta práctica son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y estudiantes del traductorado del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas: Agustina Castro, Naiara Mailen Maicini, Virginia Pompo, Joaquín Eloy Bousoño, Andrea Ximena Ayestarán, Cecilia Veliz, Guadalupe González Antúnez, Florencia Sosa, Macarena Sandoval García, Lucero Castillo Novoa, Macarena Mina, Mariano Closs, Melina Giselle Santa Cruz, Paula Maureli, Rocío Salazar Cuello, Silvana Bouza y Sofía Maranesi. Serán además voluntarios, por fuera de estas instituciones, Candela Guerriri del traductorado de la Universidad del Salvador y María Laura Escobar del traductorado de la Universidad Nacional de La Plata.

Es la primera vez que se decide trabajar con jóvenes en la desclasificación, lo cual se funda en la importancia del traspaso generacional para la reafirmación del «nunca más». Los practicantes son hoy un puente para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En el acto de apertura realizado en la sede de Abuelas el jueves 29 de agosto último, dieron la bienvenida Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de Francisco Madariaga, restituido en 2010; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS. “Me da orgullo que esto se haya reproducido tanto, por el compromiso que tienen por el país”, comenzó Madariaga, quien añadió luego que leer los documentos no es nada fácil y que en primera instancia puede resultar doloroso.

“Hay datos que solos pueden parecer insignificantes pero puestos en contexto, pueden significar mucho”, dijo. Villela.

Entre los telegramas, informes, memos y cables presidenciales que serán analizados y traducidos, los practicantes podrán encontrar testimonios en primera persona de las atrocidades cometidas por los genocidas, conversaciones transcritas entre la cúpula militar y el gobierno estadounidense e informes que dan cuenta de la complicidad en la trama de delitos entre Buenos Aires y Washington. Las 49 mil páginas (en inglés) pertenecen al Archivo Nacional de los Estados Unidos, a los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, a la CIA, al FBI y a otras doce agencias de Inteligencia de ese país.

La desclasificación de documentos oficiales ha sido un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos y se inscribe en la Ley de Acceso de Información de Estados Unidos que permite a otros Estados consultar y solicitar registros de estos organismos.

Estuvieron también presentes en el acto las autoridades de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras, Larisa Kejval y Sebastián Comellini, del Centro de Investigación en Comunicación Antonio Gramsci, Alicia Entel, Gabriela Bustos y Ianina Lois; y del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Gabriela Minsky. Para todos ellos, la importancia de traducir los documentos y hacerlos accesibles para toda la población es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y funcionan, además. como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad.

La desclasificación de los archivos ha sido un reclamo constante de los organismos de derechos humanos.

Carolina Villela, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo introdujo a los practicantes en la tarea que deberán desarrollar y luego de repasar las instancias en las que se realizaron las primeras desclasificaciones, mencionó algunos ejemplos sobre la importancia de estos documentos. “Hay datos que solos pueden parecer insignificantes, pero deben estar atentos, porque puestos en contexto, pueden significar mucho”. Villela invitó al coordinador del área jurídica de Abuelas, Alan Iud, a contar en detalle el caso del memo que sirvió para prueba en el juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que en julio de 2012 condenó, entre otros, a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y a Reynaldo Bignone a 15, que luego la Cámara confirmó en 25 años.

El documento del que habló Iud es una comunicación del año 1982, entre el entonces embajador argentino Lucio Alberto García Solar y Elliott Abrams, alto funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana, “lo que sería un vicecanciller acá en Argentina”, explicó a los estudiantes que deberán comenzar a familiarizarse con cargos y nombres de las instituciones estadounidenses. En aquel memo, que desde Abuelas pidieron expresamente volver a desclasificar porque tenía tres párrafos borrados, se informa que los desaparecidos están muertos, pero sus hijos han sido entregados a otras familias para ser criados y que la decisión de Bignone era no revisar el tema. Ese documento fue crucial para probar que existió un plan y que sus responsables estaban en pleno conocimiento porque eran los ejecutores de las órdenes. Iud agregó que Abrams, incluso, fue llamado a declarar en el juicio y que ratificó los dichos en el memo, que él mismo había redactado, según testificó desde Washington, por video conferencia.

Información como esta, más o menos explícita, podrán encontrar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Lenguas Vivas, quienes deberán ir completando e interpretando con la ayuda de las tutoras de los organismos de derechos humanos y los profesores y profesoras que se han sumado a esta iniciativa académica y de intervención, para la reconstrucción de la memoria colectiva de la Argentina.