Ene 23, 2025 | Destacado 4, Entrevistas, Vidas políticas

En una nueva entrega del ciclo Los derechos que supimos conseguir, Florencia Cahn – presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunologia y Epidemiología- destaca los logros del sistema sanitario argentino y también advierte sobre sus riesgos. El botón de muestra de la vacunación.

Jul 28, 2022 | Comunidad, Destacado 5

En el primer cuatrimestre de este año se registraron 1200 siniestros de tránsito fatales, que se llevaron la vida de 1339 personas. El riesgo de ver esta problemática solo como un error humano ante la falta de planificación y prevención.

En el primer cuatrimestre de este año se registraron 1200 siniestros de tránsito fatales, que se llevaron la vida de 1339 personas. Estos datos, provistos por el Observatorio Nacional Vial, ilustran una clara problemática: calles, avenidas y rutas pueden ser peligrosas.

Alberto Gasparín, de Luchemos por la Vida, una asociación civil que tiene como objetivo la prevención de accidentes de tránsito, sostiene que hay que concientizar al público general para evitar muertes innecesarias. Si bien la educación vial debería ser curricular en las escuelas desde el año 1986, hasta el día de hoy no existe de forma oficial en los programas. “No existe seguridad vial en los colegios, solo existen maestros o directores preocupados que nos convocan. No pretendemos que sea una materia de currícula, pero sí que aparezca la seguridad vial como algo transversal”, asegura.

Por su parte, Mariana Sena, miembro de la organización Compromiso Vial, de Rosario, dice: “No pasa por agregar más cosas a la escuela. Muchas veces los Estados generan programas y planifican, depositando más que generando. Depositan la responsabilidad a las escuelas, pero en las escuelas es un elemento, no pueden ser ellas las encargadas de que esto se lleve a la práctica.”

La falta de educación vial se ve reflejada en las actitudes de quienes circulan; no solo de los conductores, sino también de los peatones. Sin embargo, en la medida que todos forman parte de un mismo sistema, se debe encontrar una forma de convivencia que genere empatía respecto de los demás. Desde Compromiso Vial se comprende a la circulación vial como un fenómeno social, que se vincula con la salud psíquica y física. Por ello hacen uso del concepto de “violencia vial”. “Hablamos de violencia porque en la calle aparece un cuadro donde convergen diferentes actitudes agresivas”, indica Mariana Sena.

También Sena sostiene que desde la organización se hace especial mención a la perspectiva de género en el tránsito. “La mujer aparece siempre en un lugar de cuidado y el macho siempre aparece como imponente, que no se apega a las normas. No es una cuestión de cupo, sino que se debe tener sensibilidad y respeto al manejar”. La figura masculina tiene ciertas habilitaciones que le permiten actuar de forma imprudente. Por ello proponen una pespectiva feminista para la deconstrucción del sistema actual de circulación.

En lo que respecta a la seguridad vial parecería haber una ausencia del Estado. Una de las áreas más notorias en la falta de intervención es la de la seguridad infantil. Según un informe realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, en conjunto con la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADSV), actualmente en Argentina se venden 326 modelos de Sistemas de Retención Infantil, más conocidos como “sillitas”. De este número, hay 10 modelos que no tienen homologación alguna, es decir, no se verificó su efectividad ante un posible siniestro vial y aun así son comercializadas como si cumplieran con este propósito, sin ninguna condena o sanción por parte de los organismos pertinentes. Asimismo, el valor de mercado de estos artículos es muy elevado (pueden llegar hasta a los 125 mil pesos), lo que sugiere que el transporte seguro de los niños no implica un derecho, sino un privilegio.

De acuerdo a Axel Dell´Olio, presidente de ADSV, la seguridad vial debe entenderse como un problema de salud pública. Propone no pensar en el “error humano”, sino en la ineficiencia de la infraestructura existente. “Cada vez que no se invierte en un metro de ruta, se paga en un hospital siete veces más de lo que no se invirtió”, afirma.

Según Dell´Olio “es muy simplista decir que es un error humano. Hay un error de infraestructura, que se comparte con el error humano. Hay que hacer campañas de concientización, pero también hay que generar infraestructura, y hay que fortalecer la ley. Falta un consenso en el que se definan las acciones que se van a hacer, es un problema de salud pública, y mientras no se entienda como tal, no se va a avanzar”.

A pesar de la necesidad de un cambio estructural, constantemente se proponen medidas para evitar que los siniestros viales terminen con víctimas fatales o con traumatismos graves. Ema Cibotti, historiadora de reconocida trayectoria y miembro de la Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables (ACTIVVAS), comenta que la iniciativa #Calles30 propone bajar la velocidad mínima de 40 kilómetros por hora a 30. Esto se debe a que muchas de las muertes de peatones se producen porque 40 todavía es una velocidad bastante alta en las ciudades. Al reducir la velocidad, entonces, se resulta en un menor número de accidentes, dado que permite al conductor tener más tiempo de visualizar la situación con más claridad y al peatón observar la aproximación del vehículo. “La velocidad 30 no es un capricho, salva vidas”, asegura Cibotti.

Si bien el escenario en Argentina impone una necesidad de planificar nuevas estrategias de seguridad vial de largo plazo y todavía queda un largo camino por recorrer respecto a nuestra forma de transitar, el constante trabajo de las organizaciones civiles apunta en la dirección indicada.

Mar 6, 2019 | Comunidad, Novedades

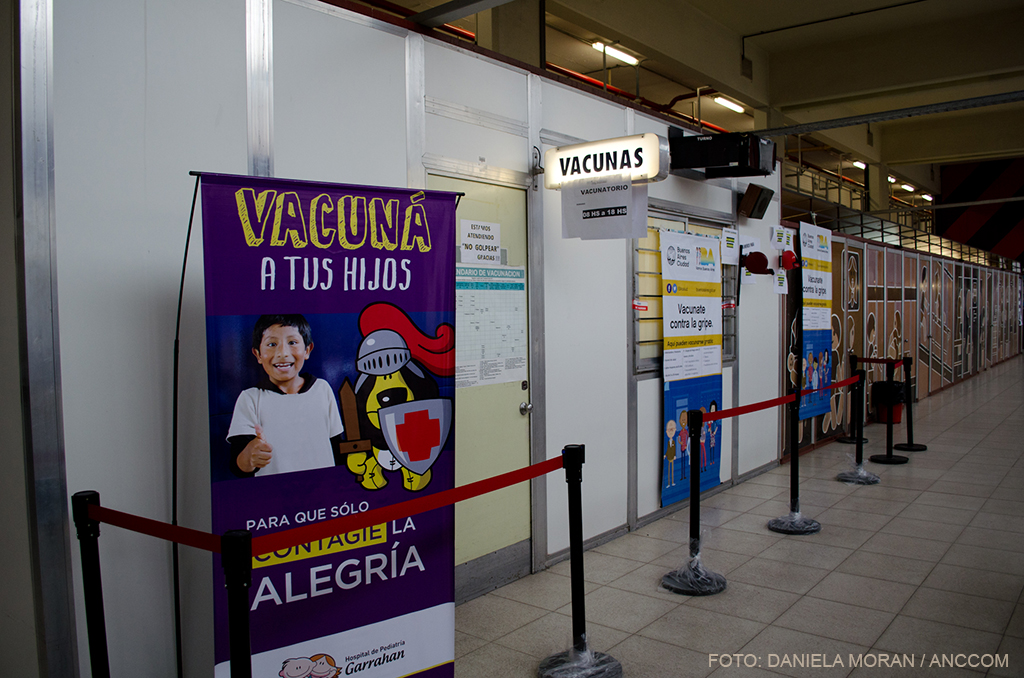

El movimiento antivacunas elevó una petición en Change.org por el no reconocimiento de la autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Estado Nacional, que da carácter obligatorio al calendario de vacunación a nivel nacional. Y es que en diciembre pasado, el Senado aprobó por unaminidad una nueva ley de vacunación, que fue promulgada el 4 de enero último, en reemplazo a la legislación vigente desde la última Dictadura. La Ley Nº 27.491 fue iniciativa del diputado tucumano del partido justicialista, Pablo Yedlin.

El movimiento antivacunas elevó una petición en Change.org por el no reconocimiento de la autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Estado Nacional, que da carácter obligatorio al calendario de vacunación a nivel nacional. Y es que en diciembre pasado, el Senado aprobó por unaminidad una nueva ley de vacunación, que fue promulgada el 4 de enero último, en reemplazo a la legislación vigente desde la última Dictadura. La Ley Nº 27.491 fue iniciativa del diputado tucumano del partido justicialista, Pablo Yedlin.

La actual ley tiene como objetivo establecer la vacunación de interés nacional, además de garantizar la gratuidad de los servicios y la equidad para todas las etapas de la vida. La ley destaca la importancia de tener el Calendario Nacional de Vacunación para “el ingreso y egreso del ciclo lectivo, realización de exámenes médicos, renovación y trámite del DNI y licencia de conducir, pasaporte, residencia, asignaciones universales y certificado prenupcial”. Si bien, no es condición necesaria para seguir con la realización del trámite, será obligatorio comunicar al paciente cómo y dónde acceder a las vacunas, que según el Ministerio de Salud de la Nación son de carácter obligatorio, universal y gratuito.

Según el calendario de vacunación nacional, todo individuo mayor de cinco años debe acreditar por lo menos dos dosis de la vacuna doble o triple viral. A pesar de la gravedad del asunto, existen colectivos que se manifiestan en contra del uso de los inyectables. Argentina sin Vacunas se conforma como un colectivo, presente en las redes, pero que ha logrado visibilización con acciones concretas.

El calendario y sus detractores

El pasado 22 de enero, se congregaron los adherentes al movimiento antivacunas en la Ciudad de Buenos Aires en la plaza del Congreso de la Nación y en la Plaza Olivos de Córdoba, para dar a conocer su rechazo a la nueva Ley de Vacunas y su obligatoriedad. Los argumentos esgrimidos por este colectivo son los de la soberanía y el derecho de las personas a velar por las decisiones sobre sus cuerpos y los de sus hijos e hijas. Al mismo tiempo, consideran que elementos como el aluminio, el mercurio y metales en general están presentes en las vacunas como causales de la mayoría de los trastornos metabólicos y neurológicos. “Las dosis de estos excipientes son ínfimas. Es ridículo pensar que puede traer complicaciones. Además sirven para absorber el antígeno que querés colocar en la vacuna”, explica Elena Obieta, jefa del servicio de infectología del Hospital Municipal de la Ciudad de Boulogne y docente universitaria.

La OMS estipula, además, que después del agua potable, las vacunas son el elemento que más ha ayudado en la prolongación de la vida humana. Allí radica principalmente su importancia. “Vos con tu cuerpo podés hacer lo que quieras. Ahora, si vos viajás por ejemplo y volvés con sarampión y tu hijo se muere por contagiarle la enfermedad. El ser anti vacunas no tendrá respuesta ante esto”, continúa Obieta.

“La gente se moría de polio, de tétanos, de coqueluche en la guerra, y hoy son condiciones que ya no existen. Las vacunas salvan vidas”, asegura Elena Obieta.

Argentina Sin Vacunas se escuda gracias al proyecto Cal Oregon, financiado por la Fundación Generation Rescue y controlado por padres de niños vacunados y no vacunados. Según el estudio, 17.674 niños que atravesaron por estos procesos, presentaron cuadros de Asma, Autismo, Trastorno por déficit de atención y trastornos neurológicos. Sin embargo, Guillermo Benchetrit, jefe del servicio de infectología del Instituto Lanari, recuerda: “El New England Journal of Medicine ha sabido desmentir todas estas posiciones en contra de las vacunas de médicos que eran reconocidos por la academia”. Elvira, una vecina del barrio de San Isidro confiesa: “Ahora estoy totalmente a favor de la vacunación obligatoria. De joven tenía otra postura. Pensaba que los chicos sanos y bien alimentados no la precisaban, o bien, no se enfermaban o se curaban fácilmente. Si bien eso es correcto, no tenía en cuenta el impacto en los demás miembros de la sociedad”.

Los portales considerados por la medicina establecen que por ejemplo, entre el 2000 y el 2008, la tasa de mortalidad por Sarampión descendió un 78%, según un estudio realizado por la ONU en 2015. Un programa de vacunación, explica el New England Journal of Medicine, ofrece un beneficio privado para la prevención para una enfermedad de una persona particular, como un beneficio externo que previene el contagio. Además agrega, que el provecho de una política pública de vacunación, ha erradicado la viruela -por ejemplo- desde 1977, al igual que la Polio, que se encuentra ya eliminada en un 99%.

La conexión, según la ONU, entre equidad e inmunización, es reconocida como insumo fundamental de los derechos humanos más elementales. “En países ricos como Alemania e Italia, el Estado se ha visto obligado a sancionar a la población que no se vacuna económicamente, debido a una mala educación y a los grupos antivacunas”, explica Benchetrit. “Además, para eliminar una enfermedad, es necesario tener un 95% de la población inmunizada”, concluye agrega. “La gente se moría de polio, de tétanos, de coqueluche en la guerra, y hoy son condiciones que ya no existen. Las vacunas salvan vidas”, asegura Elena Obieta.

La Argentina, según datos de la OMS cuenta con 22 vacunas pertenecientes al Calendario de Vacunación, superando así al Reino Unido, que cuenta con 16. El país se encuentra dentro de los países con el servicio más amplio de inmunización del mundo. La posición de la Sociedad Argentina de Inmunología es clara. Con respecto al proyecto presentado en 2017 por la diputada Paula Urroz, de Cambiemos, que proponía tornar opcional la vacunación, la máxima autoridad de inmunización se manifestó y dijo, en compañía de la Fundación Huésped y la Sociedad Argentina de Infectología: “El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable, sino que también pone en riesgo a sus semejantes al no contribuir a la inmunidad general de la población”.

“El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable, sino que también pone en riesgo a sus semejantes”, dijo Paula Urroz.

En cuanto a consumos individuales se refiere, la potestad de contar con más protección y acceder a vacunas combinadas existe: “Darse una vacuna extra que no está contemplada o una combinada para darle un solo pinchazo a tu hijo se puede hacer. Ahora bien, el Estado te ofrece la posibilidad de la más amplia protección a nivel inmunológico”, describe Obieta.

Existen casos de enfermedades que todavía no se ha encontrado la forma inmunológica de tratarse mediante vacuna. Es el caso del VIH, el dengue, que se conforman como virus muy cambiantes y volátiles y que dependen de la reacción de cada organismo a la enfermedad. “Siempre hemos estado a la vanguardia en ese sentido. No estamos últimos, siempre estamos buscando sacar una nueva vacuna”, declara Benchetrit, en sintonía. “Yo recuerdo que en la década del 60’, la polio era epidemia. Y venían a vacunarnos a la escuela y nadie se quejaba. Todos agradecíamos”, concluye Guillermo Benchetrit.

Vacunas que previenen brotes

En sintonía con la sanción de la nueva reglamentación se reportaron casos de enfermedades que se sabían casi extinguidas, según la máxima autoridad sanitaria del país, en todo el mundo. Particularmente en 2018, se registraron 12.000 casos de sarampión en toda la región europea. En el continente americano, se dieron a conocer dos muertes en Venezuela y Brasil a causa de esta enfermedad y 12 países registraron casos en todo el área. Vale aclarar además, que según el ministerio argentino, entre diciembre y enero de 2019, se han registrado más de 10.000 casos confirmados en Brasil.

En este sentido, hay que remarcar, que la Argentina ha logrado eliminar la circulación endémica del sarampión, gracias a la vacuna doble o triple viral, y fue en el año 2000, el último caso del virus de manera endémica en el país. Es por eso que se ha elevado el alerta a los viajeros con respecto al brote y la situación epidemiológica mundial en función del sarampión. La enfermedad afecta en su mayoría a los niños y de no tratarse adecuadamente, puede llegar a ser letal. Se caracteriza por tener fiebre alta, conjuntivitis, y erupción en la cara y cuello.

Particularmente Italia ha sufrido, desde el 2015 hasta la fecha, un auge y un crecimiento de los casos de sarampión. De acuerdo a los datos de la OMS, cuatro personas murieron en 2017 a pesar de tener a acceso a una vacuna para evitar la enfermedad de manera gratuita. Además, en noviembre del año pasado se registraron ocho niños enfermos en Bari por esta patología, todo vinculado directamente, a padres que se oponen a que sus hijos reciban vacunas.

Oct 4, 2018 | Novedades, Trabajo

Sandra Rozental, doctora desplazada de la jefatura del Departamento de Diagnóstico del Centro Nacional de Genética Médica (CNGM).

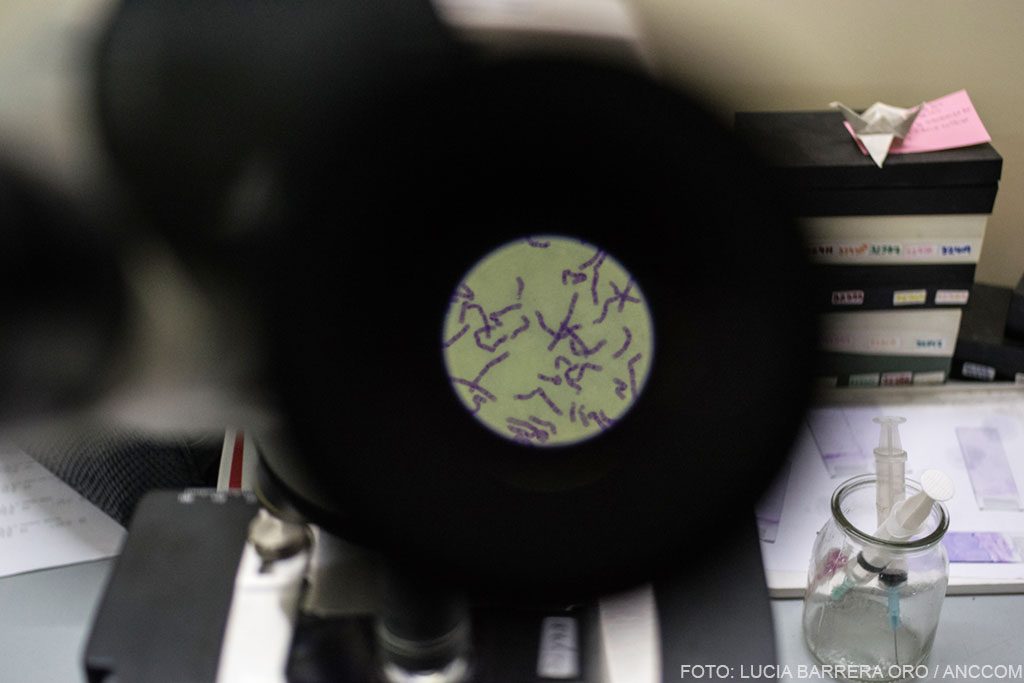

Tras 15 años en función y sin previo aviso, la doctora en Bioquímica Sandra Rozental fue separada de la jefatura del Departamento de Diagnóstico del Centro Nacional de Genética Médica (CNGM). Los trabajadores de la unidad denuncian que su remoción es una maniobra para desmantelar el funcionamiento del área, única en el país.

Rozental estuvo a cargo de Diagnóstico del CNGM hasta este 11 de septiembre, cuando las autoridades de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) le informaron que sería removida del cargo. “La medida fue tomada sin ningún tipo de comunicación previa, no hubo conversaciones anteriores en las que hayamos intercambiado diferencias respecto a los objetivos o cambios que se quisieran hacer, ni de parte de la dirección del Centro de Genética ni de la dirección del Instituto Malbrán -cuenta Rozental a ANCCOM- No me dieron ningún tipo de explicación, no sé cuáles son los argumentos”.

Al respecto, los trabajadores de Diagnóstico del CNGM denuncian la arbitrariedad de la remoción y sostienen que se está llevando adelante una estrategia de desmantelamiento que conducirá inevitablemente a su cierre. “La doctora Rozental trabajó durante años para que la institución y nuestro Departamento en particular fuera un centro de referencia en medicina genética en todo el país –dice a ANCCOM David Bruque, residente del CNGM- Al desplazarla a ella se está afectando directamente a esta visión. Se nos está planteando trabajar en cuestiones básicas y precarias, ensayos que se hacían en los años ’80 y ’90. Es un gran retroceso. Apuntan a técnicas básicas y baratas, por eso sacan a una jefa como Sandra, que apunta a desarrollar tecnología de punta. Están ‘ahorrando dinero’”.

“Yo trabajo como jefa de este departamento desde hace 15 años –dice Rozental- Hemos construido un equipo de trabajo sólido, con mucho compromiso con la salud pública, del crecimiento de la genética en el país, de la formación de recursos humanos y de aumentar la masa crítica de especialistas en el área. Hemos articulado el crecimiento en infraestructura y de proyectos tratando que eso vuelva al sector público. Nuestro trabajo de crecimiento y de desarrollo estuvo absolutamente ligado al crecimiento de la genética en el país en el sistema público. Esa es la visión que nos une transversalmente a todos”.

En el CNGM se realizan estudios específicos que no se hacen de rutina en ningún otro hospital de atención primaria.

Un Centro de referencia nacional

La génesis del Centro tuvo sus primeros antecedentes en 1967, a partir de la creación del Registro Nacional de Información Genética. Desde ese primer organismo surgió la necesidad de desarrollar una especialidad clínica y fomentar la detección temprana de enfermedades de ese tipo: con ese norte, en 1969 se creó por decreto el Centro Nacional de Genética Médica.

El CNMG funciona dentro del predio del Hospital Rivadavia y pertenece a la Administración Nacional de Laboratorios en Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS), un organismo público descentralizado, dependiente de la Secretaría de Gobierno en Salud, ex Ministerio de nombre homónimo, hoy anexado a Desarrollo Social. Su objetivo principal es fomentar políticas científicas orientadas a la genética como parte de un programa de salud pública.

“En el Centro se atienden familias que padecen o están en riesgo de padecer enfermedades genéticas, así como también niños que presentan defectos congénitos –explicaron los trabajadores del Departamento de Diagnóstico Genético a través de un comunicado-. Se realizan consultas clínicas, estudios prenatales y análisis de laboratorios altamente específicos para estas dolencias, que no se realizan de rutina en los hospitales de atención primaria. El Centro es, además, un espacio de formación para los profesionales del área, tanto clínicos como de laboratorio, mediante dos residencias de postgrado. El CNGM también realiza tareas de investigación y de vigilancia epidemiológica”.

El diagnóstico de enfermedades genéticas da la posibilidad de tomar medidas sobre el paciente y su familia. En los casos de enfermedades incurables se apunta a mejorar la calidad de vida. “Las enfermedades que nosotros tratamos muchas veces no tienen cura, pero si logramos diagnosticar correctamente, podemos brindarle al paciente un mejor asesoramiento y una mejor calidad de vida. También nos ocupamos de analizar a los padres para saber si lo que tiene esa nena o nene es heredado”, cuenta Evelyn Torchinsky, residente del CNGM. Aclara además que no existe otro centro en el país que realice de manera pública y gratuita este tipo de estudios: “Nos llegan muestras de muchas provincias que no tienen disponible esta tecnología. Por eso es tan importante para los pacientes que sigamos existiendo”.

«Es el único lugar del país en el que te forman en citogenética, no hay otro», dice Evelyn Torchinsky, residente del CNGM.

“Los estudios que nosotros hacemos son muy caros, se necesitan muchos profesionales por paciente para la interpretación de los datos –explica Bruque-. La gente que tiene dinero puede acceder a estos análisis en lugares privados o bien en el exterior. Acá atendemos a personas que no tienen recursos. Si esto se cierra, quienes no tienen la posibilidad de tener una obra social se quedan sin posibilidad de realizarse este tipo de estudios. La brecha social se va a seguir separando”. En este sentido, Torchinsky suma: “Creemos en la salud pública porque creemos que todos tienen derecho a un mismo diagnóstico y a una calidad de vida mejor”.

El CNGM es, además, un espacio de especialización para profesionales de la salud, el único en medicina genética a nivel nacional. Médicos de todas las provincias realizan sus residencias en este sitio para luego continuar expandiendo la actividad en sus lugares de origen. Tal es el caso de Evelyn, que nació en el Sur, hizo su carrera de grado en Córdoba y se mudó a Capital Federal exclusivamente para estudiar en el Centro. “Es el único lugar del país en el que te forman en citogenética, no hay otro –dice-. Hace un año y medio que estoy estudiando acá y todo lo que está pasando nos afecta directamente, ni siquiera sabemos si vamos a poder terminar nuestra residencia”. Bruque, por su parte, expresa: “Nosotros hacemos esto a pulmón. Por nuestro nivel de estudios recibimos constantemente ofertas laborales en el exterior, y sin embargo elegimos estar acá a pesar de que nuestro salario está al borde de la canasta básica. Los profesionales de la salud que trabajamos acá lo hacemos porque amamos a la salud pública”.

El CNGM realiza un importante trabajo de investigación, que pone a la Argentina en sintonía con los más altos estudios de genómica a nivel mundial. “Gracias a Sandra se llevaron a cabo un montón de investigaciones, se logró conseguir el presupuesto para financiar los proyectos, se compraron los equipos, se formaron personas a lo largo de todo el país. Ella fue la encargada de formar el programa ‘Red Nacional de Genética Médica’, que nuclea a laboratorios de todo el país”, cuenta Bruque.

Los trabajadores del CNGM salieron a denunciar la desvinculación de Sandra Rozental y los problemas del Centro.

De la tecnología de punta a la debacle presupuestaria

Según los trabajadores del Departamento de Diagnóstico, a la desvinculación de la doctora Rozental se le suma la falta de presupuesto y de personal. “Con respecto a años anteriores no se ha aumentado el presupuesto destinado a esta área, y eso nos afecta directamente, ya que muchos de los reactivos que usamos para trabajar son importados, el aumento del precio del dólar nos perjudicó muchísimo”, cuenta Bruque. “Por otro lado está la problemática de la falta de personal: se están jubilando muchos profesionales y no están entrando otros a ocupar esos puestos. Se hace muy difícil trabajar así”.

Además, advierten que la serie de medidas que están siendo tomadas implican un retroceso significativo en el desarrollo de su actividad. “Hoy los informes dicen que nuestro trabajo es muy bueno. Dentro de un año van a decir otra cosa porque nos están llevando a que trabajemos de una manera en la que se trabajaba hace más de 20 años. Nosotros creemos que eso el día de mañana va a ser una excusa para que se atente contra nuestro trabajo y se deje de financiar la actividad”, afirma Bruque.

Y se lamenta: “Antes de que comenzara esta debacle presupuestaria y de personal, habíamos empezado a hacer proyectos de investigación con tecnología de punta, particularmente en nuestro Departamento de Diagnóstico”.

«Los profesionales de la salud que trabajamos acá lo hacemos porque amamos a la salud pública”, dice David Bruque, residente del CNGM.

Salud pública vs. salud privada

La noticia de la remoción de Rozental fue el disparador para que los profesionales del Departamento de Diagnóstico salieran a denunciar su situación. Desde entonces se organizaron para visibilizar su rechazo frente a la medida y para visibilizar la serie de problemáticas que -cuentan- están sufriendo. Hasta el momento escribieron cartas en pedido de explicaciones a los directivos del CNGM y del ANLIS Malbrán, hicieron un petitorio de firmas por internet, y están juntando firmas en los distintos hospitales de Capital Federal. También cuentan que han recibido numerosos mensajes de profesionales de genética del resto del país y del exterior.

“Hay gente que tiene miedo de perder el trabajo por visibilizar la situación, pero nosotros sostenemos nuestra postura porque estamos preocupados al punto de que si no lo hacemos, es lo mismo que dejar de trabajar porque nos echan”, sostiene Bruque. “Creemos que la dirección del ANLIS no está de acuerdo con la política de federalización de la actividad con la que venimos trabajando. Este cambio arbitrario está relacionado con eso. Si las decisiones que se están tomando se sostienen, se va a llevar al Departamento a un grado de precarización tal que nuestro temor es que lo cierren”.

“Yo creo que esto responde a intereses personales, que se anteponen a los intereses colectivos –subraya Rozental-. Los profesionales del Estado tenemos que tomar decisiones y dirigir acciones orientadas al interés colectivo. Me cuesta ver hacia dónde quieren dirigir la actividad. No tenemos ninguna explicación al respecto, pero creo que hay un riesgo de que lo que venimos construyendo se pierda”.

“Yo como profesional estoy sumamente preocupado por la situación actual del sistema público de salud”, dice Bruque y agrega: “Creo que la estrategia que están llevando adelante es desfinanciarlo y fomentar instituciones privadas para que cumplan su rol. Está claro que es ahí hacia donde van”.

Sep 20, 2018 | Comunidad, Novedades

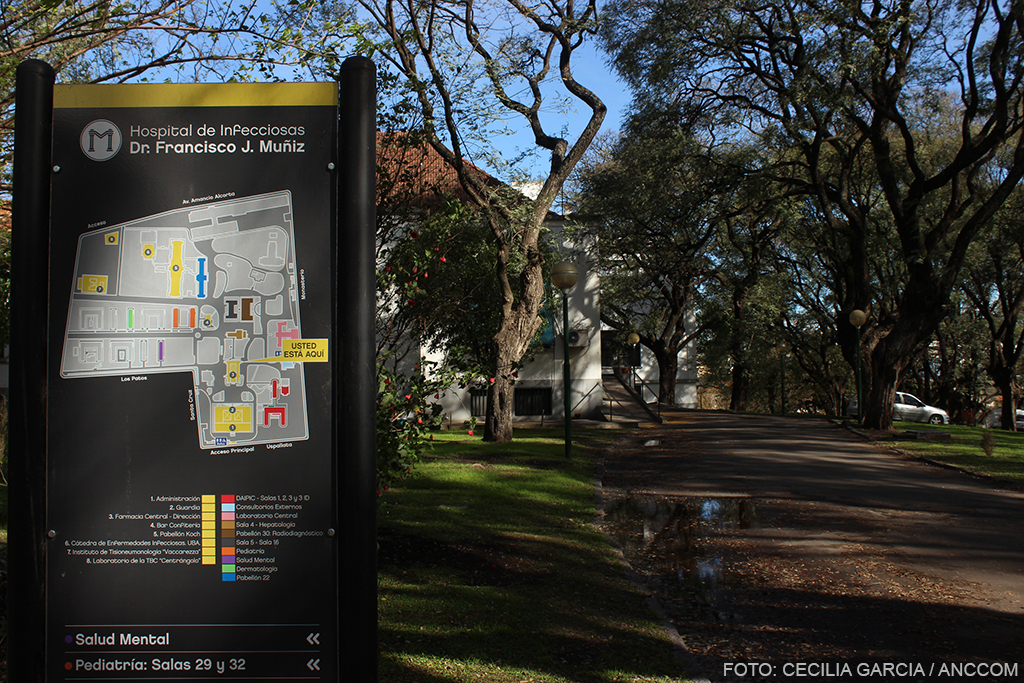

Una inminente reforma hospitalaria sacude a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que circulara el proyecto conocido como “Complejo Hospitalario Sur”. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ejecutivo porteño que implicaría el cierre de cinco hospitales monovalentes para el establecimiento de un único complejo polivalente de alta complejidad, que se construiría en el actual Hospital Muñiz.

Esta semana, mediante el Decreto Nº 297/18, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó que el Ministerio de Salud “propicia el desarrollo del Complejo Hospitalario Sur”.

Es la primera medida de trascendencia pública sobre la iniciativa, ya que no hay un proyecto de ley formal en circulación. Se informó, además, la modificación de la estructura del Ministerio de Salud a los efectos de la puesta en marcha del plan, con la creación de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur, que funcionará por fuera de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General.

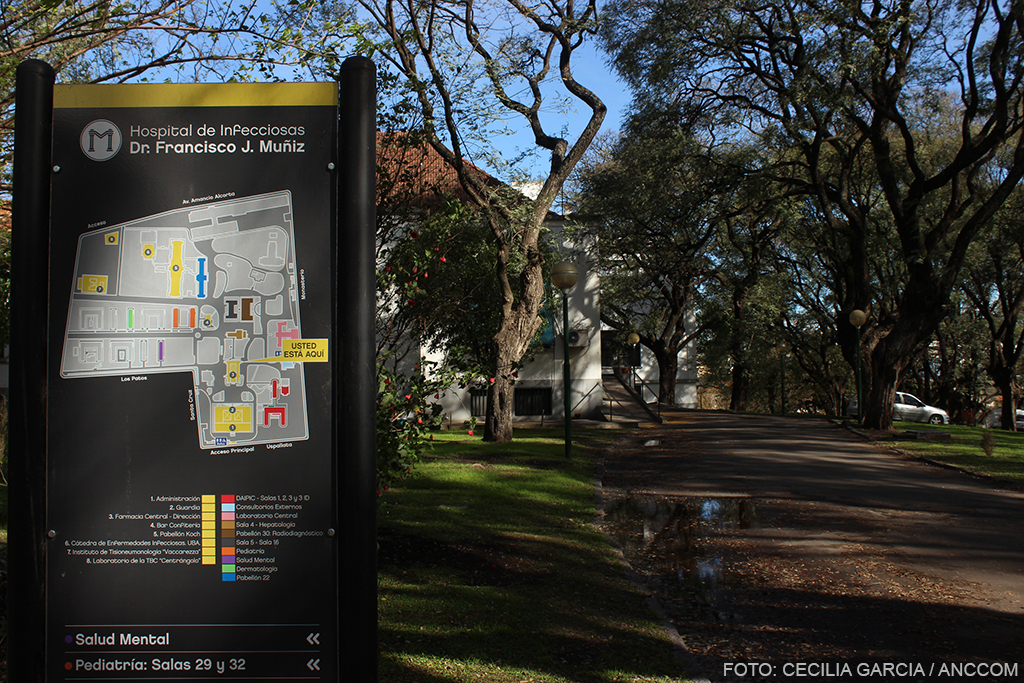

El “Complejo Hospitalario Sur” plantea el cierre y transformación en institutos del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz, el Hospital de Oncología Marie Curie, el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), que serán trasladados al predio del Hospital Muñiz. Se trata de un antiguo proyecto que plantea la necesidad de una modernización de los establecimientos de salud dada la antigüedad y mal estado de los edificios, que ya había sido rechazado en dos oportunidades por la Legislatura porteña: en 2008 y 2010. En ambos casos la iniciativa fue impulsada por el Gobierno de la Ciudad, con el actual Presidente Mauricio Macri como Jefe de Gobierno.

En abril de este año fue presentado nuevamente a los directivos de los hospitales involucrados mediante una presentación de 62 diapositivas. El documento informa que se construirán 50.000 m2 nuevos y se remodelarán otros 10.000 m2 con un costo total de 160 millones de dólares de obra y equipamiento. Para el financiamiento se contempla la venta de los terrenos del Udaondo, Ferrer, Curie e IREP, con lo que se obtendrán 124 millones de dólares, según la tasación realizada en LJ Ramos Brokers Inmobiliarios en diciembre de 2017. No se aclara cómo se financiarán los 36 millones de dólares faltantes. En esa ocasión, el Gobierno comunicó a los directivos que se tomarían todo el año 2018 para evaluar la viabilidad del proyecto. La licitación y el comienzo de la obra serían en 2019, mientras que la culminación y el traslado se prevén para el 2021.

En julio, el Gobierno informó mediante el Boletín Oficial la quita de la condición de patrimonio histórico que tenían varios pabellones del Hospital Muñiz, con el argumento de que el deterioro de los edificios es tal que no pueden prestar servicios sanitarios. Esto habilitaría la demolición de varios de ellos.

Los trabajadores de la salud de los hospitales involucrados se muestran preocupados por las implicancias sanitarias que tendrá la iniciativa y denuncian un millonario negocio inmobiliario detrás. En este marco rebautizaron el proyecto como “plan de hospitales 5×1” y comenzaron a realizar asambleas de trabajadores autoconvocados en cada institución. Las manifestaciones en contra del Complejo Hospitalario Sur incluyeron abrazos simbólicos a los establecimientos, junta de firmas e incluso la conformación de una asamblea interhospitalaria que se movilizó para exigirle respuestas a la Ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez, quien -afirman- les cerró las puertas y hasta el día de hoy se mantiene en silencio. La pregunta es cuál sería el costo sanitario, según los trabajadores de salud, de los hospitales involucrados.

Pérdida de la identidad

El Muñiz es uno de los hospitales públicos monovalentes de la Ciudad de Buenos aires, el único especializado en enfermedades infecciosas. Se inauguró en el año 1882 bajo el nombre Casa de Aislamiento dada la insuficiencia de los hospitales existentes al momento para atender enfermedades infecciosas. En 1904 adquirió su nombre actual, Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz. “Son más de cien años de trabajo ininterrumpido e interdisciplinario al servicio de las enfermedades infecto contagiosas, los profesionales médicos y no médicos creemos que esa trayectoria no se puede desechar”, expresa Daniela Sabaj, licenciada en Bioimágenes y representante de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados del Muñiz, en diálogo con ANCCOM.

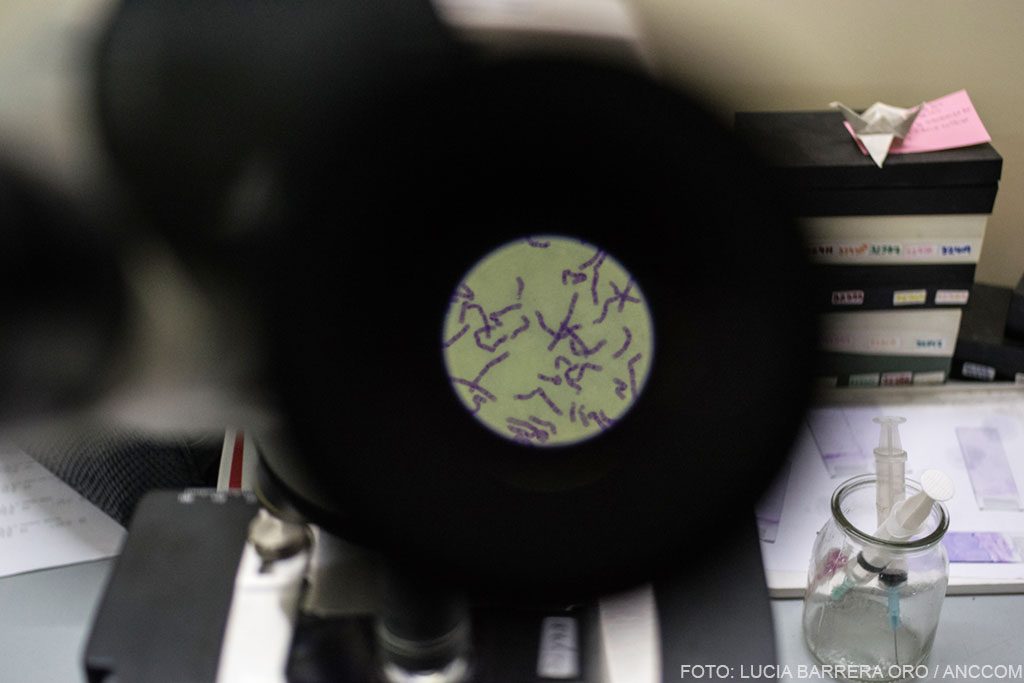

El Muñiz sigue siendo en la actualidad el único hospital especializado en infecciosas. “Realizamos diariamente miles y miles de nuevos diagnósticos de tuberculosis y HIV”, cuenta Sabaj. Y subraya la importancia de la atención de estas enfermedades por profesionales especializados: “Por dar un ejemplo, han habido decenas de casos en terapia intensiva de chicas jóvenes con prepaga a las que les habían diagnosticado anorexia nerviosa y en realidad tenían una tuberculosis que se las estaba llevando. Nosotros nos especializamos en eso y lo vemos donde otros profesionales de la salud no lo ven. Para nosotros una tuberculosis es normal, hay profesionales que pasan 40 años trabajando en otros centros de salud y no lo han visto”. El establecimiento funciona, además, como hospital escuela y centro de investigación: “Se forman residentes infectólogos, neumonólogos, dermatólogos que de acá se van a trabajar a hospitales y centros de salud de todo el país”, afirma Daniela.

Profesionales de la salud en asamblea contra el Proyecto de ley «5×1» en el Hospital IREP de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los establecimientos involucrados es el instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). El establecimiento se construyó en 1949 durante el primer gobierno peronista como la Ciudad Infantil Eva Perón, un hogar escuela donde se albergaba a niños huérfanos o con serios problemas familiares. Tras el golpe militar de 1955, y con motivo de la epidemia de poliomielitis de 1956 y 1957, el lugar comenzó a funcionar como hospital. Se trata de un predio de más de una manzana de extensión en el Bajo Belgrano, que cuenta con tres edificios, y es considerado patrimonio histórico nacional. El instituto se especializa en la atención de patologías del aparato locomotor en su estadio crónico. “Atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes porque no hay otro lugar que se especialice en esto” dice Ricardo Gómez, administrativo del IREP, a ANCCOM. El establecimiento es, además, sede de la Carrera de Medicina Física y Rehabilitación, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Esta es una institución muy reconocida por la formación profesional, hay médicos de todo el país y de latinoamérica estudiando en el hospital. Nos preocupa qué va a pasar con la comunidad hospitalaria de pacientes y estudiantes. ¿A dónde va a ir esa gente?”, afirma Gómez.

“La existencia de hospitales monovalentes o polivalentes -señala Sabaj- es un debate sanitario que hace mella entre los profesionales de la salud y es saludable que exista, pero no a costa de que cinco monovalentes dejen de existir, porque cumplen una función que queda descubierta. El complejo polivalente que plantean no lo cubre”. Y agrega: “Si la Ciudad de Buenos Aires necesita un hospital de alta complejidad, que creo que lo necesita, lo tiene que hacer de cero, en un terreno vacío, con las características, necesidades e infraestructura que se pueden desarrollar en el siglo 21”.

Por su parte, los trabajadores de la Asamblea del IREP coinciden en la crítica al cierre de hospitales. “El IREP fue el último hospital en ser incluido en la reforma hospitalaria, a pesar de que ya había sido remodelado en el 2010. Con este proyecto, cada uno de los hospitales involucrados dejaría de existir. Queda cada vez más claro que la intención del Gobierno de la Ciudad es hacerse de este y los otros predios, no hay una lógica realmente coherente en términos sanitarios”, denuncia Liliana Bidegain, Psicopedagoga del Instituto.

“Lo que está en juego es que dejen de existir cinco hospitales con más de 100 años de funcionamiento y con gran trayectoria”, subraya Daniela. “Además, todos los establecimientos son de relevancia Nacional, atendemos a pacientes de todo el país y países limítrofes. La crisis sanitaria que desataría no tiene precedentes. Este proyecto nos mete a la cobertura universal de salud por la ventana, esto es la reducción al Plan Médico Obligatorio (PMO), la reducción a las prácticas más baratas, el resto se paga. Es un sistema de salud americano”, denuncia Sabaj.

Incertidumbre estructural

Existe una gran incertidumbre por parte de los profesionales de la salud en cuanto a cómo se adaptarán las estructuras de los hospitales en caso de realizarse el traslado al predio del Muñiz. Uno de los puntos críticos es la posible pérdida de los puestos de trabajo. Desde el Gobierno de la Ciudad se argumenta que el Complejo Hospitalario Sur, al ser de alta complejidad, va a necesitar más profesionales y más especializados. Sin embargo, los profesionales denuncian que lo que sucederá es un vaciamiento de las estructuras de trabajo. “Como trabajadores creemos que nos están mintiendo, porque es imposible que un solo complejo absorba las estructuras hospitalarias que tenemos. Creemos que lo que va a pasar es lo que ya hemos visto en otras estructuras estatales: en donde se jubila un trabajador no se renueva la partida, donde se dejan de renovar las partidas, ese servicio se cierra”, reflexiona Sabaj. Desde la Asamblea de Trabajadores del IREP realizaron un pedido de informe amparados en la Ley 104 de Solicitud de Información Pública. La respuesta recibida fue la palabra de que se respetarán los puestos de trabajo, aunque no detallaron qué pasará con las estructuras laborales. “Creemos que con el tiempo se van a reducir la cantidad de puestos y que eso va a ir directamente en detrimento del paciente”, advierten.

La comunidad de trabajadores de la salud denuncia, además, la pérdida de capacidad de absorción de pacientes, dado que se prevé la instalación de solo 500 camas generales. “El Muñiz tiene ahora en funcionamiento 400 camas, cada año son menos por el vaciamiento sistemático del Gobierno que reduce el presupuesto a la salud. Si se hace una sumatoria de la capacidad de los hospitales involucrados, da mucho más que 500”, explica Sabaj. Otro punto crítico es el funcionamiento de la guardia del Hospital Muñiz, que pasaría a ser cerrada. “Hoy funcionamos con guardia abierta: el que se presenta es atendido, puede hacerse estudios, ser diagnosticado y derivado. En el caso del Complejo Hospitalario Sur la guardia pasaría a ser cerrada, esto significa que para ser atendido va a ser necesaria una derivación. Encontramos peligro en eso porque atendemos personas que pululan por salitas, centros, hospitales e incluso obras sociales que no se especializan en enfermedades infecciosas y pueden ser mal diagnosticadas”.

En el caso del IREP, el proyecto no contempla el traslado del polo deportivo y la pileta de natación que es utilizada por los pacientes para su rehabilitación.

Incompatibilidad

Un punto clave de preocupación para los trabajadores de la salud, es el peligro que podría significar la convivencia de las diferentes enfermedades entre sí, ya que la fusión de especialidades implicaría el uso compartido de espacios con pacientes inmunodeprimidos. “El Ferrer tiene pacientes en rehabilitación respiratoria, el Udaondo pacientes oncológicos, el Muñiz con HIV, todos inmunocomprometidos. Esas personas deben estar lo más preservadas posible para no sufrir alteraciones o empeoramientos severos en su condición”, manifiesta Sabaj. En el mismo sentido, Patricia Pastore, Kinesióloga del IREP, suma su preocupación por el uso de áreas compartidas tanto por los pacientes como por los trabajadores: “Se propone que los pacientes de cada especialidad compartan las áreas de imágenes, el laboratorio también será de uso compartido por los profesionales y otros sectores de tránsito como el buffet. Por más que se organice por horarios no creemos que pueda garantizarse la seguridad e higiene para los pacientes”.

Otro punto conflictivo en este sentido es la construcción de salas con camas generales en las que también convivirán las distintas enfermedades. “La ministra dice que habrá habitaciones con presurización negativa y positiva para que esto no sea un problema. Sabemos que existe tecnología para hacerlo pero no creemos que haya presupuesto para una tecnología de esa complejidad, y si lo hay, debería aplicarla para que los hospitales funcionen bien hoy”, sostiene Daniela. Por su parte, la médica Susana Pirro, perteneciente a la asamblea del IREP, también descree del desarrollo de tecnologías de ese tipo: “¿Cómo vamos a creer que va a poner tecnología de punta una gestión que viene desfinanciando a la salud pública desde hace doce años?”.

“Lo que queremos como trabajadores es que nuestro empleador nos de respuestas, la ministra de Salud tiene que hablar con nosotros porque somos quienes llevamos adelante la salud todos los días”, dice Sabaj. “Nosotros pateamos todos los días el hospital, sabemos si faltan insumos y los traemos de nuestras casas. Queremos el respeto que merecemos. No queremos que pase como en el Borda, donde vimos topadoras y policía pegándole a trabajadores y pacientes. Pero si nos ponen contra la espada y la pared, ahí vamos a estar: parados frente a la topadora”.