Oct 9, 2020 | Comunidad, Novedades

Comprar y comer, cocinar, vestir, maquillar, perfumar, decorar, plantar, vaya uno a saber cuántas actividades, hasta limpiar implican ensuciar. Es que a todo, básicamente todo, lo contiene alguna cáscara, tela, plástico o vidrio (en este planeta hasta se consigue aire enfrascado), por no mencionar que todo envoltorio desechado lleva otro envoltorio que lo contiene. La basura se empaqueta para ser basura y hay tanta e inimaginable cantidad de residuos generados diariamente que pensar en ese número nos aplastará.

En Argentina, según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), cada habitante produce 1,15 kilogramos de residuos sólidos urbanos por día. Cada dos segundos, Argentina produce una tonelada de basura. Dos segundos, el tiempo que le tomaría al país entero decir dos veces «dos segundos». Anualmente se generan 16,5 millones de toneladas en Argentina, una pirámide de basura cuya base sería de 85 m2 y cuya altura sería similar al Aconcagua.

Actividades cotidianas como cocinar dejan una montaña de residuos que, así como para existir dependen de los seres humanos, también son ellos quienes pueden reutilizarla o, fruto de su indiferencia, dejarla contaminar la tierra, el agua y el aire por años, por días, por semanas, por años, por décadas o por veintena de décadas, dependiendo del tipo de desecho que se trate.

La separación de residuos y su tratamiento es fundamental para que esa gigantesca e inimaginable tonelada producida por segundo que entendemos como basura, no destruya el medioambiente. La separación y tratamiento de residuos contribuye a que esa tonelada indescifrable pueda clasificarse para saber qué está caduco y qué puede reusarse o reformularse.

En nuestro país, el hábito de clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) es practicado de manera desigual. Hacia 2017, el MAyDS estimaba que en promedio solo el 37% de todas las localidades de todas las provincias contaban con sistema de separación de residuos sólidos urbanos. Solo siete de las provincias poseían la mitad o más de sus jurisdicciones con sistemas de clasificación. Cuatro de ellas alcanzaban, como máximo, el seis por ciento.

De todas formas, e indistintamente de que cada casa separe los residuos según su tipo, hay un colectivo de trabajadores y trabajadoras que basan su actividad en la recolección y posterior discriminación de desechos. En 2019, existían alrededor de 49 mil recuperadores urbanos, según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Más de cien son las cooperativas que, a lo largo y ancho del país, nuclean a quienes trabajan en transformar lo indiscriminado en reciclable y no reciclable y dar un respiro a la tierra que sostiene y sufre los basurales a cielo abierto, esos espacios que reciben el 65% de esa tonelada generada cada dos segundos en nuestro país.

Alicia Montoya es responsable del equipo técnico de El Álamo, una cooperativa de recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, y define a su organización como socio-laboral, ya que además de colaborar en la disminución la cantidad de residuos haciéndose cargo del reciclamiento de desechos, ofrece a quienes recogen y reciclan esos desechos la posibilidad de volver esa tarea una forma de trabajo digno y organizado. “Previamente a la cuarentena, en El Álamo procesábamos 400 toneladas diarias de residuos reciclables (papeles, cartones, plásticos tipo film y PET, latas de aluminio y vidrios) provenientes solo de los barrios porteños de Agronomía, Parque Chas, Villa Devoto y Villa Pueyrredón y los shoppings de la Ciudad”, explica Montoya. Es decir, las manos de El Álamo procesaban residuos reciclables diariamente, hasta la irrupción del Covid-19, casi cuatro veces el peso del avión más grande de la flota de Aerolíneas Argentinas (el Airbus A330-200).

Alicia Montoya es responsable del equipo técnico de El Álamo, una cooperativa de recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires, y define a su organización como socio-laboral, ya que además de colaborar en la disminución la cantidad de residuos haciéndose cargo del reciclamiento de desechos, ofrece a quienes recogen y reciclan esos desechos la posibilidad de volver esa tarea una forma de trabajo digno y organizado. “Previamente a la cuarentena, en El Álamo procesábamos 400 toneladas diarias de residuos reciclables (papeles, cartones, plásticos tipo film y PET, latas de aluminio y vidrios) provenientes solo de los barrios porteños de Agronomía, Parque Chas, Villa Devoto y Villa Pueyrredón y los shoppings de la Ciudad”, explica Montoya. Es decir, las manos de El Álamo procesaban residuos reciclables diariamente, hasta la irrupción del Covid-19, casi cuatro veces el peso del avión más grande de la flota de Aerolíneas Argentinas (el Airbus A330-200).

Igualmente grande en tamaño y pesada debe ser la incertidumbre de los 197 trabajadores de la cooperativa por la disminución de basura procesada, debido a la imposibilidad y dificultad para circular y recolectar reciclables. El Álamo procesa hoy cien toneladas mensuales. Son estos últimos datos aplastantes. Por una parte, resulta asombroso que solo cuatro barrios y algunos centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires produzcan tamaña cantidad de residuos (y se cuenta únicamente aquellos reciclables). Por otra parte, la gran importancia que tienen los desechos, aunque sean indeseados, para un sector de la economía de nuestro país.

De dónde vienen

La separación cumple dos funciones. Por un lado, permite que se sepa qué hacer con cada desecho generado (cómo tratarlo, si reutilizarlo o bien se busquen las condiciones para que perezca lo menos nocivamente para el medio ambiente) y, por otro, llevar adelante una estadística que permita conocer qué tipo de desechos ponderan de acuerdo al consumo de nuestra sociedad y cómo poder la vasta cantidad de basura que nos rodea. Discriminar permite saber que, por ejemplo, aproximadamente el 49% de los residuos generados en Argentina son orgánicos (comestibles, biodegradables, etc.), 14% papel y cartón (ampliamente reutilizables) y el 15% plásticos.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 41% de los desechos son comida. Eso representa entre 200 y 250 toneladas diarias.

Clasificar para transformar

Mientras se genera conciencia, hay que pensar también sobre las diferentes maneras de aprovechar ese volumen de residuos generados por impresionante que resulte. Un ejemplo del potencial aprovechamiento puede encontrarse en CEAMSE, la empresa pública destinada a gestionar los residuos generados en el AMBA. En sus cinco estaciones de transferencia y tres rellenos sanitarios propios y dos más en calidad de contratista, mil quinientos trabajadores clasifican y procesan toneladas y toneladas de residuos diarios. Secos o húmedos, reciclables; papeles, cartón, vidrio o plásticos, todo sin metal. Lo que es reciclable se enfarda, lo no reciclable va a los rellenos; los orgánicos (comida y restos de podas) se estabilizan por tres semanas.

Todo eso significa la producción de residuos del 36% de la población del país que se sitúa en el conurbano bonaerense, un promedio de 20.400 toneladas aproximadas de procesamiento diarias en 2019 y un acumulado de casi tres millones y medio de toneladas procesadas en lo que va del 2020.

Lo novedoso es la utilización del biogás resultante de la descomposición de los residuos en los rellenos sanitarios para la generación de energía eléctrica. Marcelo Rosso es ingeniero y gerente en el Área de Nuevas Tecnologías y Control Ambiental de CEAMSE y explica a ANCCOM el proceso: «Dispuestos los residuos en los rellenos sanitarios generan una emisión gaseosa (biogás), una mezcla de metano, dióxido de carbono y otros oligogases. Si a esa mezcla se la depura de humedad y material particulado y se traslada hacia motores a combustión que generan movimiento, tenemos energía eléctrica. Esa energía se estabiliza en media tensión y se brinda, mediante un electroducto, al sistema interconectado nacional de distribución de electricidad. Producimos 20 megavatios por hora, lo suficiente para abastecer a una población de doscientos mil habitantes en el mismo período de tiempo».

Tanto el dióxido de carbono como el metano generados por la descomposición de los residuos sin tratar, por ejemplo en un basural a cielo abierto, son altamente inflamables y contaminantes. Pero por otro lado, en CEAMSE no solo tratan esos residuos con estrictas maneras de seguridad, que evita esa contaminación, sino que además generan una energía verde. Es decir, poblaciones como las de Gran San Luis, San Fernando del Valle de Catamarca o José C. Paz podrían ser abastecidas solamente con la energía eléctrica generada, aprovechando la descomposición de ciertos residuos. Lo más importante, de todos modos, es reducir. Y cuando se habla de políticas de Estado sobre la generación de residuos se habla de medidas destinadas a los productores de bienes materiales a reflexionar sobre la nocividad que supone adornar cada bien que producen. Es decir, si vale la pena usar tanto plástico, tanto papel, tanto cartón, tanto vidrio, tanta tinta.

Otros usos

En 2019, entró en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (o Ley de Envases), que centra la responsabilidad del manejo de residuos y su financiación del manejo en los productores y que, de aprobarse, disminuiría los aportes de la ciudadanía para la gestión de residuos. Rosso argumenta sobre la importancia de este proyecto de ley. “Sería de gran valor una ley semejante -que se aplica en países vecinos como Brasil, Chile o Uruguay- por dos motivos principales. Por un lado, porque los productores o importadores costearían parte de la logística de captación, tratamiento y reciclaje o reutilización de los embalajes introducidos en el mercado. Pero, además del financiamiento, también eso contribuye a evitar la disposición final de esos embalajes en rellenos sanitarios”. Por su parte, Montoya, concluye: “Es un proyecto de ley fundamental para avanzar en materia de reciclaje. En nuestro país se está discutiendo desde 2005, pero siempre queda en propuesta”. Paradójicamente, es un proyecto que nunca se aprueba pero siempre se recicla.

Otro proyecto es el presentado también en Diputados en 2018 sobre Educación Ambiental que busca unificar criterios en torno a una ley y estrategia federal sobre los residuos, la creación de espacios de formación, intercambio y producción de enfoques tanto de concientización como, principalmente, de acción. El objetivo es evitar la disparidad en la implementación de sistemas de separación de residuos sólidos urbanos en los distintos departamentos a lo largo y ancho de cada una de las provincias y generar el hábito de reciclaje en aquellos lugares donde es casi inexistente.

Por último, en septiembre el presidente Alberto Fernández acompañado del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, anunció un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que se estiman en cinco mil en todo el país y suponen la forma en que los municipios eliminen su basura, que generalmente carecen de medidas mínimas de seguridad que eviten la contaminación del agua, la tierra o el agua. Este proyecto busca, como solución, la construcción de más complejos socioambientales para tratar diferenciada y eficientemente a los residuos dependiendo de su naturaleza, así como también la provisión de equipamiento de protección para los recuperadores y recicladores urbanos de todo el país. Este proyecto demandará, aproximadamente, 250 millones de dólares para su concreción. Desde el MAyDS aseguran que es el primer intento de un gobierno nacional de encarar una problemática que, como se expuso, hasta hoy se concibe como de competencia municipal.

Nov 28, 2018 | Novedades, Trabajo

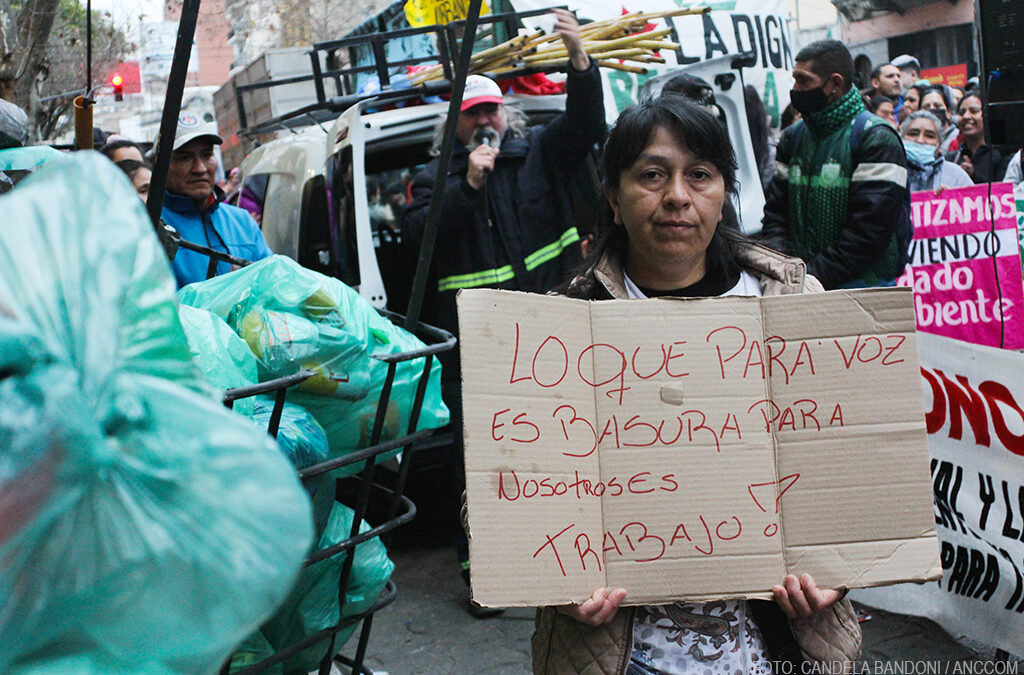

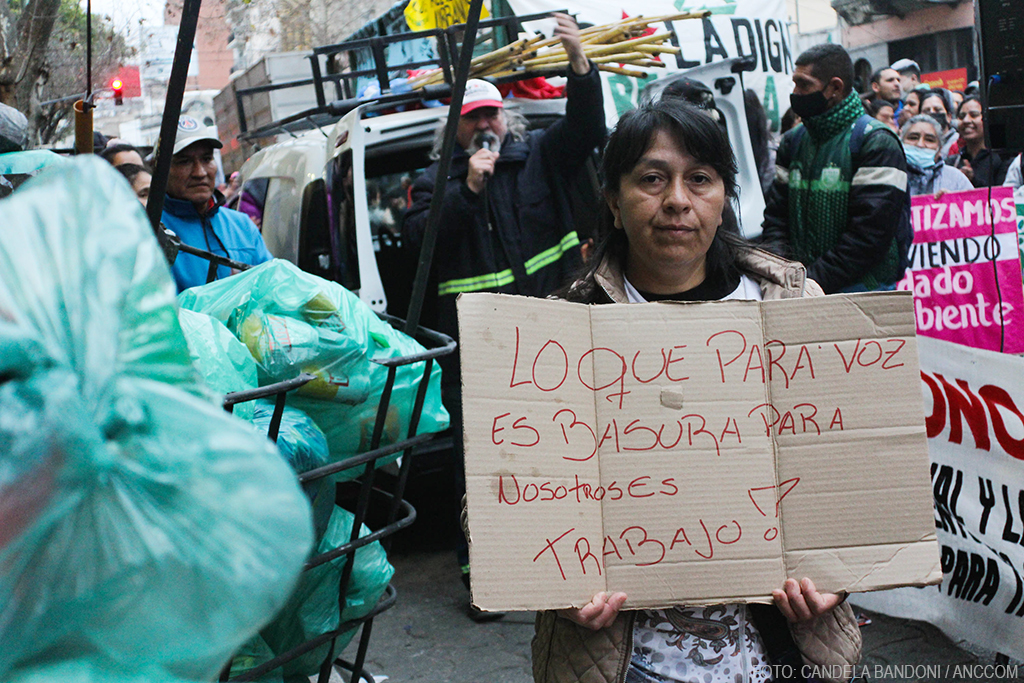

Los Recuperadores Urbanos de la ciudad representan cerca de 5.300 trabajadores.

Los cartoneros formalizados y reconocidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como “Recuperadores Urbanos” se encuentran en proceso de reapertura de paritarias debido a la fuerte devaluación y la consecuente inflación de los últimos meses.

En la última movilización a Av. Martín García 346, edificio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, los funcionarios decidieron no responder al reclamo de los cartoneros, que se quejan, entre otras cosas, por la falta de atención. Como respuesta a esta omisión, las cooperativas han decidido no brindar la información que deben transmitir a las autoridades respecto a su trabajo. “Hemos decidido no mandar más información al gobierno. Venimos de la calle, de comer de la basura, y ahora nos tratan peor que la basura”, reclama Cristina Lescano, presidenta de la Cooperativa El Ceibo. “Nos piden que les enviemos información de nuestro trabajo pero no tenemos ni internet para hacerlo, yo tengo que hacer un excel desde el celular o ir a un cyber para enviárselos”, explica Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa Cartoneros del Sur.

Los Recuperadores Urbanos de la ciudad representan cerca de 5.300 trabajadores y se encuentran agrupados en doce cooperativas que están integradas al servicio público de higiene urbana, junto a cinco empresas de recolección de basura y al Ente de Higiene Urbana (organismo público). Su labor principal es recolectar todo el material reciclable que se genera, lo cual representa en la actualidad 600 toneladas diarias.

Actualmente se recolectan 600 toneladas diarias de material reciclable.

Estos recuperadores perciben entre 6.500 y 11.600 pesos de remuneración salarial por sus tareas de recolección, transporte, clasificación y comercialización de los reciclables. Además, existe un plus de 4% por productividad, que se paga en función de la cantidad de material recolectado. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el organismo a cargo del pago de haberes y de la provisión y mantención de los uniformes, bolsones, carros, camiones y colectivos que se necesitan para que día a día miles de cartoneros puedan cumplir con su trabajo.

Ahora bien, la formalización de las condiciones de trabajo de los cartoneros no ha logrado llegar a las condiciones de cualquier trabajo en relación de dependencia. Todos los recuperadores se encuentran contratados bajo el régimen de monotributo y la carga del mismo pesa sobre el bolsillo de cada uno de ellos.

En lo que va del año, solo el monotributo aumentó un 28% y la inflación general de precios acumula cerca del 40%. A estos números se debe sumar que el valor de los reciclables permanece estancado. Desde las cooperativas de recuperadores urbanos informan que el único material que se incrementó fue el cartón, que pasó de 4 a 4,50 pesos por kilo. “Podríamos generar valor agregado a los reciclables que recolectamos si contáramos con enfardadoras, algunas cooperativas lo tienen, pero otras como la nuestra no”, informa Montenegro. “La suba del precio del combustible también nos afecta muchísimo, la plata que nos dan no se modificó, para miércoles o jueves ya se nos acaba y tenemos que reponer con plata nuestra. Lo mismo ocurre cuando hay que hacer reparaciones a los camiones, se viven rompiendo porque son flotas viejas”, amplía.

Los cartoneros son contratados bajo el régimen de monotributo, que aumentó un 28% este año.

Desde la posición oficial argumentan que el aumento salarial que ofrecen es la máxima posible, dado que ya han ejecutado un 82% del presupuesto aprobado para este 2018 y, según estimaciones, se llegará a ejecutar el 100%. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que la situación de las cooperativas y recuperadores es algo fundamental, y por ello, para el próximo año se realizará reformas en el sector. En primer lugar, buscarán que los recuperadores urbanos pasen a ser recuperadores ambientales (RA), con lo que se busca mejorar las condiciones salariales y laborales, este pasaje impone que el salario mínimo sería de 11.600 pesos. En segundo lugar, intentarán cambiar los carros de los recuperadores por rutas de transporte nuevas, para esto se incorporarán 57 nuevos camiones de traslado.

Desde el sector de las cooperativas miran todas estas promesas con recelo, ya que no sería la primera vez que se acercan este tipo de propuestas. Mientras tanto, los ingresos de los recuperadores y los costos de las cooperativas no corresponden con el contexto económico actual.

El Gobierno promete mejorar las condiciones salariales y laborales. Por su parte, las cooperativas miran dichas promesas con recelo, ya que no sería la primera vez que se acercan este tipo de propuestas.