Nov 11, 2022 | Destacado 3, Vidas políticas

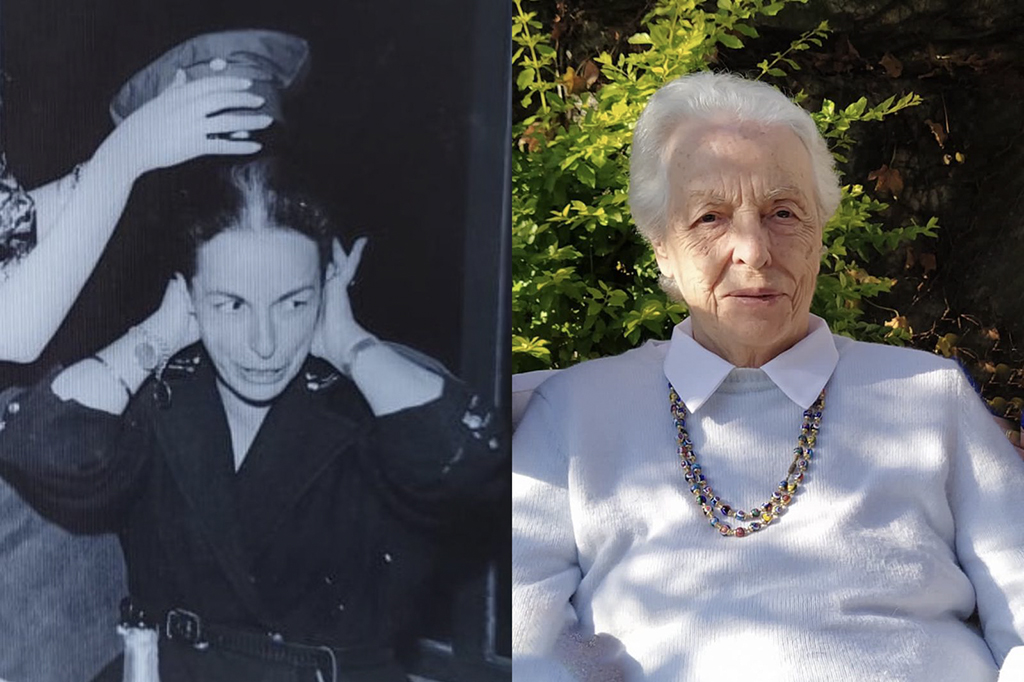

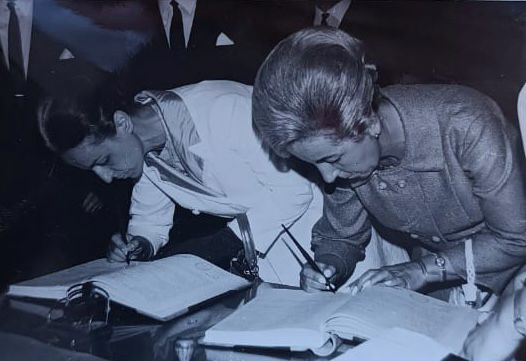

Un día como hoy, pero de 1951, se llevaron a cabo las primeras elecciones con sufragio femenino en Argentina. A través de sus tres historias, Martha (92), Norma (90) y Noemí (90) recuerdan el día en que la mujer tuvo voz y voto por primera vez.

Noemí Rina Casas era estudiante cuando se llevaron a cabo los comicios del 51.

En un piso alto y luminoso, en la localidad bonaerense de Beccar, una mujer sostiene su tablet. Se trata de Martha Justa Torres, quien a sus noventa y dos años utiliza el dispositivo para mantenerse informada sobre el trabajo de sus hijos y leer el diario. Le gusta estar al día con la política, un interés que tiene desde su adolescencia. Ella, radical, y su hermano Fernando, peronista, ya compartían charlas de política en 1947, cuando la Ley 13010 estableció el sufragio universal en Argentina.

Oriunda de San Isidro, Martha es una de las 3.5 millones de mujeres que entraron al cuarto oscuro en aquel histórico 11 de noviembre de 1951, cuando el voto femenino finalmente llegó a la urnas. “Fue emocionante que por primera vez se acordaran de las mujeres”, expresa. “Por supuesto que cuando sucedió muchos no estuvieron de acuerdo. En aquel entonces ellos eran súper-hombres, y con el voto femenino eso se fue nivelando”.

Martha, quien había perdido a su madre a los 12 años, finalizó sus estudios al terminar la primaria. «Me mandaron a aprender costura, que no me gustaba», menciona sobre sus años adolescentes. Aunque la sociedad la educara para ser una niña ‘bien’, en privado tenía una afición que en ese entonces era vista como masculina: el amor por los autos. Años más tarde, ella fue una de las primeras mujeres de su familia en votar, un compromiso que asumió en esa ocasión y para toda la vida. “Hasta la última votación, me presenté”, asegura. A sus 92 años recibe asistencia permanente y se siente limitada físicamente, pero su mente sigue fresca. De cara a las elecciones de 2023, pondera la posibilidad de quedarse en su casa. “Como me cuesta movilizarme, pensaba no votar, pero me parece que voy a ir”, concluye.

Martha es una de las 3.5 millones de mujeres que entraron al cuarto oscuro en aquel histórico 11 de noviembre.

«Decían que no íbamos a saber votar, que nos íbamos a asustar en el cuarto oscuro. Yo me vestí como para ir a misa», recuerda Noemí.

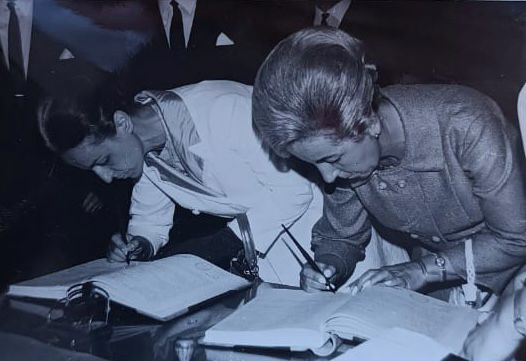

Un rato más tarde, del otro lado del teléfono, Norma, que vive en San Isidro, hace memoria y vuelve al pasado. Ella y Martha no se conocen, pero están unidas por una experiencia común. Nacida en la navidad de 1931, Norma Elena Montero fue otra de las mujeres presentes en la primera votación mixta del país, un suceso que recuerda llena de alegría. “Cuando se promulgó la ley yo era una chiquilina, pero ya estaba metida en la política gracias a mi papá. Fui a votar con mucha ilusión, y lo hice en la escuela donde había estudiado toda la vida”, cuenta con entusiasmo. Aquel noviembre marcó dos momentos bisagra en su vida: el 11, las elecciones, y el 30, el día en que se recibió como maestra.

Evoca aquellos tiempos como una época de grandes cambios, de los cuales sigue conversando con sus ex compañeras de curso setenta años más tarde. Para hacer más memorable el recuerdo, cuenta que su hermana fue presidenta de mesa en ese entonces, lo que significó que no solo pudo votar sino que tuvo su libreta firmada por una mujer.

Pensando en su versión de aquel entonces, Norma sostiene que “hoy una mujer de 19 años está más formada e informada de lo que estábamos nosotras”. A pesar de que lamenta la grieta que se ha fortalecido en la política nacional, asegura que nunca faltó a elecciones. “Hasta el último día de mi vida, y aunque sea en silla de ruedas, voy a ir a votar. Me llevé muchas desilusiones, pero uno siempre vota con la esperanza de que el país sea mejor”, piensa.

Noemí Rina Casas, quien cumplió 90 años el septiembre pasado y que vive en Adrogué, también era estudiante cuando se llevaron a cabo los comicios del 51. “En ese entonces yo era estudiante de Odontología. Aunque no fueran mis ideas, en ese gobierno la Escuela de Odontología se convirtió en Facultad y pude ser doctora”, explica. Hasta 1946, la carrera había constituido una especialización dentro de Medicina. Subraya que el clima universitario era un claro reflejo de las desigualdades de la época: “En Odontología seríamos 10 mujeres y 50 hombres. Mi abuela no me lo perdonó nunca, el ser universitaria”.

Después de aquel 11 de noviembre, algo mutó. “Fue una revolución interna, la Facultad cambió. Quizás nos miraron de otra manera, como seres humanos. Fue un paso adelante. Yo voté en la escuela donde había cursado mis estudios primarios y donde más tarde fui odontóloga, hay mucha historia. Ser parte de eso por primera vez me emocionó mucho. Como decía mi abuela, me vestí como para ir a misa”, dice con la voz quebrada y llena de emoción.

Según ella, el sufragio universal desataba una fuerte puja de poder también por fuera de las urnas. “La mujer no tenía lugar para decir su opinión, para nada. El hombre era el hombre, y todavía tiene su machismo. En ese sentido, el voto fue un adelanto muy grande. Decían que no sabíamos votar, que íbamos a asustarnos en el cuarto oscuro. Yo creo que a ellos no les gustó mucho, pero bueno, no todo en la vida a uno le gusta”, comenta con humor.

Noemí, quien a sus noventa años estudia italiano, hace un curso literario y va a gimnasia, sostiene que nunca hay que retirarse, ni de la democracia ni de la vida. “Yo voté siempre, aunque ya estoy eximida lo hice igual. Habré votado bien, mal, no lo sé. Pero lo hace uno siempre con el corazón”.

Nueve décadas más tarde, Noemí reivindica a Alicia Moreau de Justo redactando un proyecto de ley para lograr el sufragio femenino en el 32, y festeja aquel día del 47 en el que escuchó por la radio que la ley se había sancionado. Con tanta vida vivida, mira el progreso social con ojos de esperanza y cree que todavía queda mucho camino por recorrer, pero que el escenario es optimista. “Cuesta, a las mujeres nos cuesta todo. Pero no por eso hay que rechazarse. Adelante”.

Oct 24, 2022 | Deportes, Destacado 5

Fabián Doman triunfó en las elecciones de Independiente y ocasionó una ola de festejos por parte de las principales figuras del PRO. Esto trajo nuevamente la atención sobre el vínculo entre política partidaria y clubes. ¿El fútbol es ahora un espacio de disputa? ¿Detrás viene la idea de la privatización de las instituciones?

óTras arrasar en las elecciones a comienzos de octubre, Fabián Doman fue elegido como el nuevo presidente de Independiente, marcando el final de la conducción del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. En el frente ganador se destacan las figuras de Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús por el PRO, como vicepresidente primero, y la del diputado nacional y referente del partido en la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, como vocal.

Al conocerse los resultados, otras figuras de peso en el PRO como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta (confeso hincha de Racing) o María Eugenia Vidal (simpatizante de Boca) festejaron la victoria del frente como suya, algo que generó muchas repercusiones y trajo nuevamente la discusión acerca de las vinculaciones entre fútbol y política partidaria.

Ariel Scher, periodista deportivo y escritor, recuerda una idea de Michel Foucault (“donde hay poder, el poder se disputa”), para explicar lo que ocurre en el fútbol: “La disputa tiene un largo recorrido en la historia de los clubes y en particular en la Argentina donde los clubes han sido un agente socializador y desde luego un espacio de identidad fortísimo”, afirma Scher.

En nuestro país, el fútbol es un vórtice en el que se encuentra casi todo: el espectáculo, la pasión, la tradición, el barrio, la creación de identidades, pero también mucho dinero y, por lo tanto, poder. Por eso no es extraño que quienes lo disputan -ya sea desde los partidos políticos o desde los tronos del imperio económico- miren ese espacio y quieran formar parte: “Hace política Cambiemos, hace política el PJ, hace política Disney”, dice el columnista del programa radial Aquí, allá y en todas partes y Especial Qatar .

El autor y periodista deportivo de Tiempo Argentino y otros medios, Alejandro Wall coincide en este punto con Scher. Para él, las disputas políticas en los clubes hablan bien de su vida social y política como las asociaciones civiles que son: “Donde no hay política, en todo caso, es en clubes que fueron gerenciados o que son conducidos de manera autoritaria, en donde no hay posibilidad de oposición”, sostiene. También entiende, al igual que Scher, la importancia del fútbol y las potencialidades que ofrece: “Por supuesto que el fútbol permite hacer negocios, el fútbol da visibilidad, el fútbol da un montón de cuestiones y por tanto eso hace que desde distintos sectores políticos quieran entrar dentro de esa lógica”, expresa el integrante del equipo del programa de Radio con Vos llamado Pasaron Cosas.

Para este periodista, lo que resulta más novedoso es la hegemonía que logran algunos partidos políticos en determinados clubes. En el caso de Independiente señala la fuerte presencia de Juntos por el Cambio y destaca que dirigentes de mucho peso de la coalición, que en algunos casos no eran socios ni hinchas del club, celebraron como un triunfo propio la victoria de Doman. Algo similar sucedió en el caso contrario, recuerda Scher, con la derrota de Daniel Angelici y el macrismo en Boca en 2019, donde el triunfo de Jorge Ameal fue celebrado por sectores más ligados al oficialismo nacional. Sin embargo, esto no sería algo nuevo en ambos clubes, ya que previamente otros espacios tenían un predominio muy marcado sobre ellos. En el caso de Independiente el sindicato de camioneros conducido por Hugo y Pablo Moyano gobernó el club desde 2014. Lo mismo ocurría en Boca, “un club colonizado por el PRO”, como lo describe Wall, hasta la derrota de Angelici en 2019. Allí se dio el proceso inverso, ya que Mauricio Macri ingresó en la política utilizando su gestión en el club como plataforma.

En disputa

“Resulta difícil encontrar una hegemonía tan marcada en otros clubes. Por lo general existe una convivencia de dirigentes de fuerzas diversas que pese a no comulgar o compartir listas en otro tipo de comicios pueden lograr acuerdos en sus clubes”, opina Scher. Para el periodista, a veces el fútbol desdibuja esa idea de un un traslado automático de los alineamientos de otro lugar a los de un campo como el de los clubes. Eso podría deberse a que el vínculo entre estos dirigentes primero se da por el lazo con el club que comparten antes que por su pertenencia política: “Da la impresión de que quizás algunos actores de la política no tienen diferencias tan agudas en términos de su concepción del mundo como podría parecer en un principio”. Incluso en los ejemplos antes mencionados de Independiente y Boca puede encontrarse esa convivencia de sectores diferentes. Durante la gestión de Mauricio Macri en Boca existían alianzas con figuras políticas ajenas al PRO como el actual presidente del club xeneize, Jorge Ameal o el fallecido sindicalista y diputado nacional justicialista, Roberto Digón. En Independiente, durante la gestión de Hugo Moyano, se dio la presencia de dirigentes que luego pasaron a estar en la conducción actual, como es el caso de Cristian Ritondo o de Carlos Montaña, exfuncionario de Alicia Kirchner y actual de Sergio Berni en el ministerio de Seguridad bonaerense.

Lo mismo ocurre en clubes como Racing o River, por mencionar a algunos de los más conocidos, donde dirigentes vinculados a Rodríguez Larreta coexisten con partidarios de Máximo Kirchner y La Cámpora. En el club de Avellaneda esto fue evidente cuándo, aún pese a sus diferencias a nivel nacional, ambos dirigentes brindaron su apoyo a la conducción oficialista de Víctor Blanco. San Lorenzo tuvo como presidente a Matías Lammens, actual ministro de Turismo y Deporte en el gobierno del Frente de Todos y ahora es dirigido por Horacio Arreceygor, Secretario General del Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión). La lista de nombres es interminable.

Todos mezclados

“Lo que suele suceder es que hay dirigentes que hacen política y no hay nada de malo en que lo hagan. El problema está en que un grupo determinado controle un club porque entonces el club pierde el rumbo y la lógica, o mejor dicho el objetivo para el cual está hecho que es básicamente un club social de fútbol, con deportes y demás”, afirma Wall.

Scher cree que la victoria de una fuerza política en un club no implicaría una dominación total y homogénea de la misma sobre la institución, o por lo menos no de forma automática. Eso no quiere decir que no haya una intencionalidad, como bien se vio en algunos de los ejemplos anteriores: “En construcciones tan lábiles y multiformes como estas a veces es difícil ser tan rotundo como en otros terrenos”, opina el periodista.

José Luis Lanao, periodista deportivo de Página 12 y otros medios, trae al debate una idea interesante: “En los clubes se está llevando a cabo una disputa ideológica que traspasa lo partidario”. Para Lanao hay un intento del poder económico de ingresar en los clubes con el objetivo de privatizarlos y gerenciarlos: “Detrás de lo político siempre está lo económico”. Por eso no es rara la aparición de dirigentes que comulgan con estas ideas apoyados por el exitismo que rige en el fútbol argentino. Nunca faltan los hinchas que movidos por la urgencia del triunfo inmediato abren las puertas a proyectos de sociedades anónimas que prometen grandes inversiones a los clubes a costa de sacrificar el espacio social para la comunidad.

El periodista de La Tecl@ Eñe y Revista Haroldo sostiene que en algunas oportunidades hay dirigencias que apuntan al deterioro de los clubes para que sea mejor recibida la llegada de fuertes grupos empresarios y posibilitar la compra del club sin enfrentar mayores resistencias. Entre algunos ejemplos el periodista menciona el caso del Barcelona en España, cuyo derrumbe en el último tiempo fue consecuencia de malos manejos dirigenciales, con la salida de Messi como máximo exponente. De esa forma se podría esconder la llegada de poderosos inversores árabes, como ha ocurrido en otros equipos europeos. Dentro de estos empresarios vinculados al mundo del fútbol, Lanao alude a un argentino que actualmente es el máximo accionista del club español Elche, Christian Bragarnik, cuya sigilosa influencia crece cada vez más en el fútbol argentino y sus equipos. Desde su llegada a Defensa y Justicia como asesor, gerente y director deportivo, hoy el nombre de Bragarnik suena en clubes como Arsenal de Sarandí, Rosario Central, entre otros.

En el fútbol argentino la resistencia a estos embates del poder económico se sostiene gracias al apoyo de organizaciones sociales y un sector de hinchas movilizados. Sin embargo, sin un claro compromiso ideológico por parte de las mayorías, Lanao teme que los clubes argentinos podrían seguir los pasos de los equipos europeos o, incluso, los casos no tan lejanos de Chile, Uruguay y el reciente ejemplo de Brasil, donde se aprobó una ley que permitió la creación de clubes empresas.

Queda claro que las disputas políticas en el fútbol no son algo nuevo ni mucho menos. Sin embargo, en el último tiempo se observan intenciones de ir en direcciones más polarizadas con resultados que pueden no ser tan evidentes a primera vista. El tiempo dirá si estos casos son excepciones a la regla y la pluralidad de voces prevalecerá en los clubes o si este es el comienzo de un nuevo modo de hacer política en el fútbol argentino.

Jun 30, 2021 | Novedades, Vidas políticas

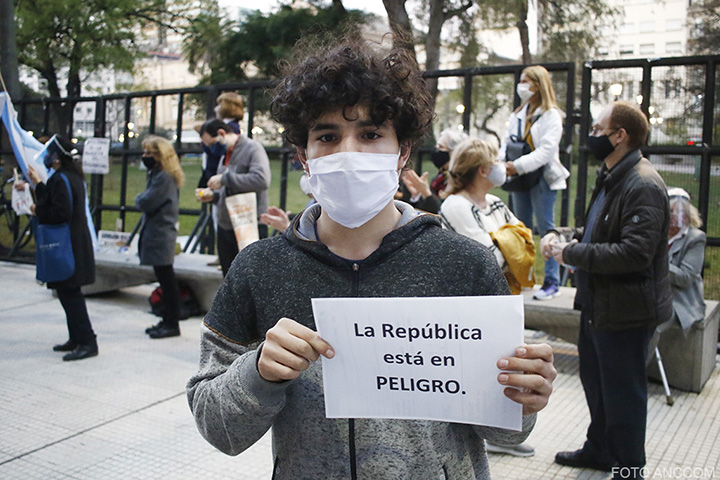

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

“La reacción conservadora” se tituló la investigación periodística publicada el 13 de junio en el El DiarioAr que intentó mapear los vínculos entre los actores de la denominada nueva derecha. Para hacerlo, las autoras elaboraron una red conceptual, con datos públicos, que a poco de ser subida en la web fue hackeada; ellas también recibieron amenazas de muerte por su trabajo. Además, debieron padecer en redes el ataque coordinado de los influencers señalados en el informe e incluso de colegas. Ahora bien, la virulenta respuesta de la alt-right argenta no puede verse como un fenómeno local, sino que está enmarcada en una estrategia global.

Uno de los primeros estudios que busca alertar sobre el avance de las extremas derechas en el país fue realizado por el equipo de Incidencia Política de FUSA AC, una asociación civil que trabaja en temas de salud y derechos sexuales. El proyecto tiene como objetivo identificar los “formatos discursivos y fórmulas retóricas de los argumentos usados por actores conservadores/antiderechos que, desde distintas inscripciones políticas, predominan en la escena local”.

El trabajo contó con la colaboración de la socióloga feminista María Alicia Gutiérrez quien, en diálogo con ANCCOM, afirma que no se trata de algo nuevo, sino que existe hace años a nivel regional y mundial: “Se pueden rastrear desde los años setenta, tienen un impacto fuerte en la década del noventa y, en los últimos diez años cambiaron algunas claves a partir de la aparición pública de los feminismos, la comunidad LGBTIQ+, gobiernos progresistas en algunos lugares del mundo y la revolución 2.0 que les permitió usar estrategias de difusión alternativas”.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

En los setenta, una de sus principales figuras fue Joseph Ratzinger (luego Benedicto XVI), quien lideraba la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger comenzó a plantear la emergencia de situaciones que desorganizan el “orden natural”, por ejemplo, “la homosexualidad”. Ya en los noventa, con El Vaticano operando desde su lugar de observador permanente en Naciones Unidas, se fue articulando una nueva estrategia mediante la intervención a niveles regionales y locales en políticas públicas y en el lenguaje de las leyes. Esta quedó manifiesta en las diversas conferencias internacionales del período, particularmente en la de Población y Desarrollo en El Cairo (1994) y de la Mujer en Beijing (1995), sobre dos ejes: los derechos sexuales o reproductivos y la educación.

El movimiento es encabezado por la Iglesia católica, pero ha ido generando alianzas con sectores del protestantismo, del islam y, más recientemente, con grupos laicos para sentar bases ecuménicas. Todas las presiones que ejercen son posibles gracias a los recursos económicos con los que cuentan, una diferencia sustancial respecto a cualquier otra organización social.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

“En Argentina, a partir de la transición democrática, como la Iglesia católica queda muy desprestigiada entre los grupos más vulnerables por su compromiso con el golpe militar, le cuesta bastante reinsertarse en los sectores populares y ahí empiezan a ocupar un lugar importante los pentecostales y los neopentecostales”, sostiene Gutiérrez.

En los noventa, mientras la Iglesia católica opera en el espacio de poder del Estado, los evangélicos empiezan a resolver las necesidades en el territorio. También emerge el laicado conservador, que da impulso a nuevas estrategias, como el intento de desarticulación y resignificación de los derechos humanos, sin decir nunca que están lisa y llanamente en contra de ellos. Por caso, el derecho a la vida lo traducen en “las dos vidas”. Según Gutiérrez, en los últimos años evitan el lenguaje religioso y se sustentan en su concepción de la ciencia y del derecho. Todo lo que se encuentra por fuera lo califican, despectivamente, como “ideología”. Un referente actual es Agustín Laje, politólogo cordobés e influencer que ataca las posturas feministas asociándolas, en sus críticas, a una difusa «ideología de género».

Personajes como Laje ganan seguidores en las redes. Pablo Stefanoni, autor del libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio), destaca: “Hay un sector de la juventud que se siente atraído por las derechas alternativas que aparecen como transgresoras y hablan el discurso de las redes sociales: el trolleo, el meme”.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

En su libro, subraya que la izquierda “fue quedando dislocada en gran medida de la imagen histórica de la rebeldía, la desobediencia y la transgresión que expresaba. Parte del terreno perdido en su capacidad de capitalizar la indignación social fue ganándolo la derecha, que se muestra eficaz en un grado creciente para cuestionar el ‘sistema’”. Y más allá de que la escena política argentina no parezca tener lugar para estas nuevas fuerzas, Stefanoni asegura que nadie está exento del clima de época en el que crecen estas derechas alternativas.

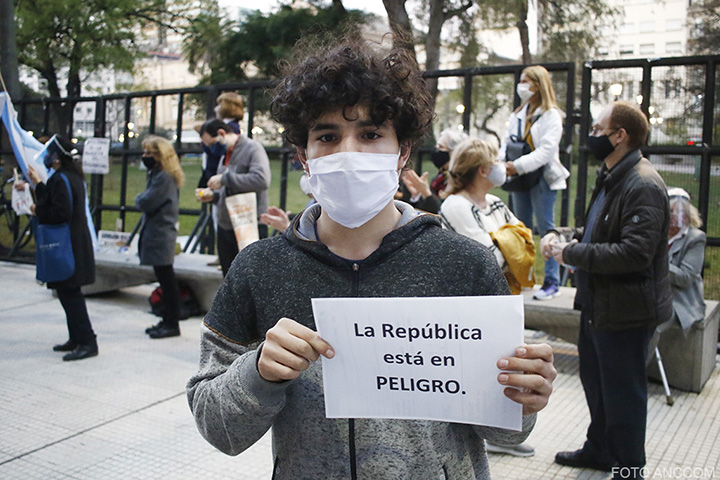

En su libro, escrito en pandemia, el autor observa cómo el coronavirus alimentó teorías conspirativas y protestas contra el aislamiento y las vacunas. La incertidumbre genera un contexto propicio para que las extremas derechas alrededor del mundo hagan uso eficiente de tecnologías para detectar temores.

Distintos grupos componen el amplio espectro de esta nueva derecha. “Tienen algunos puntos en común en la argumentación –explica Gutiérrez–: se autodenominan antisistema, los de la incorrección política, porque dicen que la democracia no puede resolver la pobreza dado que son regímenes tomados por los ´nuevos revolucionarios´ como los feminismos, movimientos LGTBQI+ y el marxismo cultural”.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

En su obra, Stefanoni analiza cómo se enlazan agrupaciones ambientalistas o proteccionistas, otras que reivindican los derechos sexuales y religiosos, con los sectores de extrema derecha, que adoptan estos elementos para articularse en los sitios de poder institucional. Destaca el caso del ultraderechista Frente Nacional francés, liderado por Marine Le Pen, una de cuyas banderas es la preocupación medioambiental. Asimismo, hasta 2018 Le Pen tuvo como aliado a Florian Phillipot, quien en 2014 se declaró abiertamente gay. Desde 2017, Philippot es el jefe de Los Patriotas, otro partido de extrema derecha, creado luego de sus diferencias con Le Pen. “A pesar de que gran parte de esta nueva derecha sigue siendo conservadora, hay sectores que están siendo más aperturistas”, aclara Stefanoni.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

La retórica de esta nueva-vieja derecha incorpora la construcción y permanente mención de su antítesis, “el comunismo”, con la que justifica su accionar. Utilizan la palabra “comunismo” para describir a aquellos que no comparten sus planteos, sin importar siquiera que lo sean.

Otro latiguillo es el “marxismo cultural”, que según denuncian los alt-right, se inserta en el espectáculo, las instituciones educativas y en espacios de reivindicación de derechos para las minorías. Argumentan que la izquierda obtuvo su victoria cultural y que ellos están dispuestos a enfrentarla. “Es una idea de justificar el anticomunismo zombie de hoy, ven comunismo donde no hay comunistas”, remarca Stefanoni. Tales ámbitos, donde los movimientos denuncian el predominio del marxismo cultural, “poco tienen que ver con la izquierda”, agrega. En verdad, es sólo un intento para fortalecer el antiprogresismo.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

En los medios, con la intención de contrastar información oficial, muchas veces se pone al aire a portavoces de estos discursos, a la misma altura de referentes institucionales como si se tratara de fuentes equivalentes. En redes sociales, sus intervenciones se viralizan por su radicalidad, y aunque se las replique desde un lugar de cuestionamiento o de “consumo irónico”, nuestra comunidad interpretativa no es infinita y lo único que se logra es dar relevancia a estos personajes sin profundizar en las consecuencias que puede traer.

Gutiérrez sostiene que hay que hacerse cargo del debate desde todos los ámbitos: la academia, los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos: “Hay que estar atentos sin dar lugar al pánico ni más presencia de la que tienen. No se puede decir que es pura bizarreada, tienen muchos seguidores en las redes, lugar en la televisión y mientras los ridiculizamos ellos operan”. Y concluye: “Lo que ellos tomaron interesante es la noción de libertad. Se la apropiaron porque está abandonada del otro lado, en el debate igualdad-libertad, la izquierda política y teórica denostó la libertad en tanto concepto profundamente liberal. Hay que retomarlo”.

Abr 16, 2021 | Comunidad, Novedades

Asamblea El Algarrobo de Catamarca.

La asamblea socio ambiental “El Algarrobo” en el pueblo Andalgalá de Catamarca resiste el avance de la mega minería. Desde el 21 de marzo algunos pobladores se reúnen para impedir el paso de los trabajadores mineros en los caminos que conducen al río y evitar que se inicie el proyecto MARA. Actualmente once asambleístas se encuentran detenidos y todavía no están claros los motivos.

El proyecto es la unión de dos empresas mineras que ya realizaron diferentes extracciones en la provincia: “Bajo de la Alumbrera” y “Agua Rica” que decidieron comenzar el emprendimiento en las cuencas del río Andalgalá, fuente de agua de todo el pueblo.

La fusión minera no tiene permiso de iniciarse legalmente, a pesar de esto hubo distintos intentos para ingresar al cerro eludiendo el bloqueo de los asambleístas que denuncian haber sido investigados y hostigados por la policía. Por este motivo solicitaron un habeas corpus temiendo una represión como la que ocurrió en 2010, pero fue negado. A partir de este momento la violencia comenzó a escalar.

Algunos asambleístas fueron atropellados el 30 de marzo por un auto que conducía un trabajador de la minería, hecho que nunca fue investigado. A pesar de mantener los bloqueos selectivos en los caminos al río, una máquina perforadora ingresó por la entrada a otro pueblo. El intendente manifestó, en medios locales, no tener conocimiento de estos hechos y estar tan sorprendido como todos los pobladores.

Mientras el 10 de abril se realizaba la Caminata por la Vida en contra de la minería, los cantos y pintadas fueron acompañadas por el incendio de las oficinas de Agua Rica y la destrucción de la sede del Frente para la Victoria. Por este hecho siete asambleístas fueron detenidos. En los días siguientes se produjeron violentos allanamientos y la detención otras cuatro personas.

Los asambleístas niegan haber participado en la destrucción y resaltan que siguen siendo perseguidos por autos sin patentes, policías uniformados que los filman y de ser los únicos investigados en este contexto. Mientras tanto, las máquinas ya comenzaron a trabajar en el cerro.

Juan Martearene, integrante de Asamblea el Algarrobo, explica: “Nos ponen muchas etiquetas que somos ambientalistas, antimineros, antidesarrollo, pero somos personas comunes”. Desde hace años, Martearene se dedica a producir membrillo y nueces en su finca, tiene 35 años y estudia profesorado de geografía. En el pueblo no reciben ayuda del Gobierno ante los reclamos. Para Juan se trata de una nueva forma de colonización en Latinoamérica: “Todos los gobiernos hasta el día de hoy son cómplices de la entrega de nuestro territorio”, sentencia.

El extractivismo se fue intensificando en la región desde el menemismo y, al mismo tiempo, la producción regional, que dependía de la ganadería, agricultura y el turismo fue perdiendo fuerza. “Hoy, después de años de explotación, Catamarca es una de las provincias más pobres del país”, expresa.

Uno de los discursos más difundidos sobre la industria minera es que lleva aparejada el desarrollo. Luego de la destrucción de las economías regionales y del medioambiente en nombre del progreso Juan Martearene destaca que esto no es así: “ofrecieron seis mil puestos de trabajo, pero es una mentira. Ya tenemos el ejemplo de Alumbrera que cuando abrieron en 1997 ofrecieron cinco mil puestos de trabajo y el total de andalgalenses que trabajaron allí no alcanzó a ser de 100 personas”.

Al respecto Favio Casarín, abogado y geólogo especializado en el ámbito de la minería, señala: “hay que buscar puntos de equilibrio para que sea una actividad controlada y bien hecha por una sencilla razón, el país necesita la minería”. Asegura que Argentina precisa, para su desarrollo, industrializarse y dejar de ser únicamente proveedor de materia prima. “Si queremos tener una industria que fabrique automóviles, instrumentos quirúrgicos o una construcción avanzada, necesitamos minerales. Y si nosotros los tenemos, pero no los producimos vamos a tener que salir a comprarlos”.

En ese sentido, se refirió al caso concreto de Andalgalá: “este es un proyecto para extraer cobre, hoy un auto común necesita siete kilos”. Asimismo, señaló que los vehículos eléctricos van a servir para tener una energía más limpia con las baterías de litio. “Nosotros tenemos litio y cobre en el noroeste argentino, un auto eléctrico además de litio va a necesitar 70 kilos de cobre, con lo cual necesitamos producir eso, es así”.

Asamblea El Algarrobo de Catamarca

A pesar de esto, América Latina continúa siendo exportadora de metales. Mientras en el territorio argentino se genera contaminación y se explotan los recursos naturales, es en el resto del mundo donde se transforman los productos. Tanto las empresas mineras como el propio Estado Nacional buscan implementar un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” donde, a través de slogans como “minería sostenible”, se asocia esta industria con la idea de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Pero ¿realmente es posible una minería sostenible?

Científicos/as e investigadores/as de UNSAM, el CONICET, la UBA, y la Universidad de Cuyo, plantean que esto no sería posible, en un documento firmado por 816 académicos que se oponen a la megaminería: “A diferencia de la minería tradicional, esta se encuentra prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos socio-ambientales, debido al uso de químicos tóxicos como el cianuro”.

Sobre esta cuestión José Martiriare explica que los minerales solían encontrarse en las vetas de las montañas, pero ahora se encuentran diseminados. Por eso no hay manera de que se lleve a cabo la extracción si no es a través de la minería a cielo abierto.

En cuanto a la emisión de consignas como “buena minería” o “minería sustentable”, Favio Casarin argumenta que prefiere alejarse de la utilización de esos términos ya que “la minería que no es sustentable no es una minería legal”. Esto lo asegura dado que los proyectos antes de iniciarse deben ser aprobados por las autoridades y recibir una Declaración de Impacto Ambiental que los compromete a remediar cualquier daño que llegue a ocurrir. “Si se da un corrimiento de lo asentado allí, quedará fuera de la ley y estará sujeto a sanciones que la misma ley prevé”, señala.

Sin embargo, los problemas ambientales enumerados en esa zona son varios: el principal, la contaminación del río que es la fuente de agua del pueblo, en una zona que se encuentra en emergencia hídrica. Los asambleístas también destacan que es un área de glaciares y ambiente peri glaciar, que son bienes públicos resguardados por la Ley de protección de glaciares y que pueden llegar a destruirse. A esto se suma que la actividad requiere un uso desmedido de agua que ronda los 20 mil litros diarios, sumado al uso de explosivos que dejan restos en el aire y a causa del viento llegan rápidamente hasta donde vive la población.

La lucha histórica que viene disputando la comunidad contra la empresa minera y el Estado tiene larga data en el ámbito jurídico. En 2016 el reclamo de los vecinos andalgalenses se trató en la Corte Suprema de la Nación y fue validado por la misma, ya que aquella instancia judicial echó luz sobre las irregularidades de la aprobación del proyecto MARA con el Fallo Martínez.

En 2008 el Informe de Impacto Ambiental de la Mina Agua Rica fue llevado a cabo por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Este informe es un requisito obligatorio y concluyó múltiples falencias por parte del proyecto, ya que se observó: riesgo de avalanchas o derrumbes posibles de afectar la ciudad de Andalgalá; avance progresivo de la pluma de contaminación hacia niveles de agua subterráneos con contaminación irremediable; y se declaró que la ejecución del proyecto producirá afectación del aire, ruidos y vibraciones en el área durante 25 o 30 años.

Esta serie de observaciones que deberían haber sido el fundamento de la modificación del proyecto o bien de su repliegue, simplemente no fueron tenidas en cuenta. La Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca aprobó el Informe, de modo que dio luz verde a la empresa minera para que avanzara.

Tras estas evidencias el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una Ordenanza Municipal que prohibía la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá. Para reanudar el proyecto la empresa minera y la Provincia de Catamarca iniciaron dos causas que alegaban la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza. Por un lado, la Provincia sostuvo que estaban vulnerando su derecho a la propiedad de los recursos naturales que establece la Constitución Nacional. Mientras que la empresa minera alegó que una ordenanza está por debajo del Código de Minería, que establece a la industria como actividad lícita.

El caso llegó hasta la Corte de Catamarca. Según explica la abogada de “Asamblea el Algarrobo” Mariana Katz, lo que solicitaban los vecinos no es solamente que la Ordenanza Municipal se declare constitucional, sino que se declare la “convencionalidad”. Esto significa que los Estados deben avanzar respetando los derechos humanos, de acuerdo a los Tratados Internacionales.

Bajo la consigna “el agua vale más que el oro” varios vecinos continúan hoy exigiendo que se escuche su opinión y se niegan a otorgar la licencia social. Sin embargo, el reclamo nuevamente fue desestimado y en diciembre del año pasado la Corte de Catamarca falló a favor de la empresa minera Agua Rica y declaró “inconstitucional” la Ordenanza Municipal que prohíbe la megaminería.

Actualmente, con un recurso extraordinario federal presentado por la Asamblea, la lucha continúa. “La Ordenanza sigue vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia”, dice Katz. Por este motivo, los vecinos que se encuentran bloqueando el paso en los caminos mineros tienen su fundamentación legítima: la minería aún está prohibida y atravesando un largo proceso judicial. Al día de hoy se encuentran detenidas 11 personas sin justa causa y se exige la libertad inmediata para: Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernández, Matías Paz, Augusto Brizuela, Damian Abel, Ailen Saracho Diamante, Jorge Ramos, Eduardo Villagra y Oscar Martearene.

Feb 20, 2020 | Entrevistas

Marianela Paco Durán es periodista, abogada, comunicadora y política. Nació en Potosí, Bolivia, hija de dos docentes y la mayor de cinco hermanos. Estudió en la Universidad pública San Francisco Xavier. Se desempeñó como Diputada Plurinominal por el partido MAS a partir de 2009 y fue ministra de Comunicación de Evo Morales durante su tercer gobierno, entre 2015 y 2017. A la edad de 43 años se posiciona como una figura clave de la política boliviana y ha impulsado una gran cantidad de leyes para mejorar las condiciones de vida de mujeres e indígenas. Luego de una charla que ofreció en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, dialogó con ANCCOM.

¿Por qué decidió dedicarse a la comunicación?

Yo he estudiado Comunicación porque me indignaba ver lo que pasaba en mi pueblo. Cuando era niña, el Alcalde estaba construyendo su casa de lujo y al mismo tiempo la alcaldía. La segunda era cualquier cosa. Había un cura de sotana que daba misa en latín, en un lugar donde el 99% hablaba quechua y el otro 1% se sentaba adelante en la iglesia. Pero había otro cura que me regaló un libro y cuando leía era como abrir los ojos al mundo. Y yo pensaba cómo denunciar y ver que esas cosas cambien, como decía el libro.

¿Cree que se ha logrado ese cambio?

En 500 años de colonia, 180 de república y 20 de neoliberalismo, previos a nuestro gobierno, las brechas de justicia estaban dispares. Hay datos históricos sobre construcción de carreteras, acceso a la educación y tecnología. Hasta que llegamos nosotros no pasaba del 20%. Y cuando comenzamos la gestión logramos una cobertura del 95%. Tenemos datos objetivamente comparables, no solo de discurso. Teníamos un analfabetismo sobre el 35% y hemos bajado al 3%. En salud, por ejemplo, hasta que llegamos al gobierno, todas las enfermedades eran de extrema pobreza. Y cuando llegamos nosotros empezamos a vivir las enfermedades del neoliberalismo, generalmente producidas por la alimentación chatarra. Se les ha dado mayor poder adquisitivo y la gente no cocina, lo compra en la calle. Hay que recuperar el conocimiento ancestral para no enfermar y practicar medicina tradicional. Se olvidaron y no los acompañamos. La descolonización se volvió la quinta rueda del auto, cuando debió ser la primera, la delantera.

Entonces, hay tres momentos para comparar. En primer lugar, el rechazo que hemos hecho y constitucionalizado a la historia pasada de Bolivia. Dice en el preámbulo: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal”. En segundo lugar, está nuestro periodo plurinacional y después, el periodo golpista, que en tres meses han hecho lo inimaginable. Jeanine Áñez se aumentó su salario y sus gastos de representación. En 30 años no habíamos tenido muertos por dengue. Y la cantidad que ahora hay… han vuelto las filas a los hospitales porque han sacado la salud comunitaria. No va a haber crecimiento salarial, se ha congelado. Van a desregular el precio del dólar.

¿Cómo explica el proceso del golpe de Estado?

Se ha venido preparando hace dos años. Lo han estudiado a tal grado que saben qué van a decir, qué van a hacer. Les han tendido trampas a los dirigentes estos dos años. Un puñado de gente privilegiada se ha organizado y ha salido a manifestarse. El golpe es inconstitucional. El plan de la derecha fascista era cerrar el poder legislativo y prorrogar el mandato dos años por decreto, pero no lo hemos permitido. Si presentabas tu credencial de legislador del MAS no te daban paso. Entonces, ¿qué se ha hecho? Intentar calmar a la gente para generar un resquicio de democracia. Se deshicieron de nuestro líder, no podíamos permitir que nos pisaran. Que la gente que quiera manifestarse, lo haga. Es un periodo de luto: el papá se fue, algunos lloran, otros no. Pero los que no íbamos a llorar teníamos que idear una estrategia rápida porque sino iba a ser una matanza total, cada treinta minutos sobrevolaban aviones que se les había comprado a las FFAA y la policía. En los canales estatales, en el día han sacado a toda la gente, han cambiado los logos, el contenido, todo. Estaba todo planeado. A mí me han ofrecido salir del país, pero hay que hacer el aguante. Eso no le gusta a Evo, pero la responsabilidad, más que con el líder, está con el pueblo.

¿Recibió amenazas después del golpe de Estado?

Me han mandado a decir que limite mis apariciones mediáticas, porque soy un símbolo para la gente. Cuando yo salgo a hablar logro quebrar el miedo, porque no les temo. Les he mandado el mensaje de que si me hacen algo, les va a ir mal y no les conviene: porque soy mujer, porque soy indígena y porque no me han encontrado nada. Claro que han revisado las cuentas de mis hermanos, de mis papás. Les han mandado memes míos detenida, mensajes diciendo que me buscan, que tengo que ir a la cárcel. Amedrentamiento. Pero si a mí me amenazas, mi reacción es al revés. Si tienes miedo les das el gusto y les alimentas el poder. Si quieren callarme que lo hagan, que se atrevan.

¿Cuál es la situación de las mujeres en Bolivia?

Recientemente vi unas estadísticas que me dieron esperanza: han comenzado a descender las cifras comparativas respecto a los últimos diez años. Antes 7 de cada 10 mujeres sufríamos violencia. Ahora las mujeres cuentan con más protección del Estado. En el ámbito educativo las mujeres tienen mejores notas y se reciben más que los hombres, tienen mayor movilidad laboral. Que las mujeres aprendan a cuidar sus cuerpos ha reducido la cantidad de hijos que tienen. Todavía en los espacios de decisión los jefes siguen siendo ellos, pero se ha avanzado bastante. Hasta en deporte las mujeres han ido ganando más. Ahora hay un retroceso porque te meten la Biblia en el Palacio. La educación refuerza patrones de comportamiento y un ejercicio de abuso del poder que hemos llamado patriarcalismo. Y habíamos iniciado todo un proceso de despatriarcalización, más allá de las cuestiones de género, sino de desestructurar una sociedad donde realmente se cree que hay superiores e inferiores.

¿Cuál es el rol que le da a la Comunicación en la política?

La comunicación es una construcción colectiva. No es una ciencia perfecta. En 2010, en Bolivia, el 95% de los medios de comunicación eran privados, en manos de unas pocas familias. Entonces lo que se ha hecho, a pesar de que yo no estaba a favor de esto, fue negociar con los medios a través de las pautas. Cuando yo estaba en el Ministerio, iba a preguntar cuál era su plan de comunicación para el Estado. Yo no quiero medios que repitan enlatados, quiero medios que produzcan y muestren lo nuestro y crezcan con nosotros. Cuando me fui en 2017, volvió la otra lógica. Cuando compras conciencia, la gente puede venderse fácilmente a otro postor. Entonces, eso es lo que ha pasado. Parecía que estaban con nosotros. Durante las dos semanas del golpe, yo estaba viendo todos los canales. Dos segundos después de que renunció Evo, cambió totalmente el enfoque. Hasta ese momento se hablaba de democracia y diálogo. Después, que éramos los tiranos, terroristas, maleantes, salvajes. Según ellos provocamos que vengan y nos saquen con armas. Algo que ha funcionado es que haya periodistas argentinos cubriendo lo que los medios bolivianos no decían. Porque uno de los resultados que viene de la colonia es que lo que viene de afuera es cierto y es mejor. Nos han hecho creer que éramos lo último del continente. Éramos el país de los indios.

¿Cómo está posicionada la derecha boliviana actualmente?

Desde mi lectura, ha habido una pelea. A (Luis Fernando), dirigente derechista) Camacho lo han utilizado. La Embajada americana resulta utilizando a una de las logias. Inicialmente, gran parte del gabinete y quienes dirigen empresas estatales vienen de Camacho. La Ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, hace declaraciones inapropiadas para las circunstancias. Entonces, muchos jóvenes, cuando ven esas declaraciones se empiezan a desencantar. Estados Unidos se preocupa. Hasta ese momento, el nexo era a través de una fundación por los derechos humanos que dirige Carlos Sánchez Berzain, que vive allá. Pero ven que la señora es más voluble y se pueden manejar directamente. Le llevan a Erick Foronda, ex encargado de comunicación de la Embajada de EEUU en Bolivia, y desplaza al círculo de bolivianos que hacía de nexo. Se deshacen de los ministros de Camacho y él termina sin poder, sin respaldo. Foronda es el Secretario privado de comunicación de Jeanine Áñez. Todo lo que ella lee es lo que él escribe. Algunas veces ella no se da cuenta y lee en masculino lo que debería leer en femenino.

¿Y cuál es el panorama para las elecciones presidenciales del 3 de Mayo?

Nosotros tenemos un voto duro, por encima de un 30%. Sobre eso tenemos las izquierdas, que a veces se resienten. Y además hay voto nuevo, gente que sale de la pobreza. Ahí hay un colchón del 20% que conquistar. La derecha tiene como 13 partidos que no pasan del 40%, es su techo. Por cuestiones de clase, un 40% es izquierda y el otro 40% es derecha. Hay un 20% de gente nueva o indecisa. No queremos ir a ballotage porque ahí sí va a haber fraude. Ellos quieren forzar una segunda vuelta.