«Tenemos que trabajar del presente hacia atrás»

En el marco de un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, Emilce Moler, secuestrada en el operativo en que la dictadura desapareció a diez estudiantes secundarios en La Plata, participó del ciclo de entrevistas públicas“¿Qué significa ser sobreviviente?”, organizado por ANCCOM

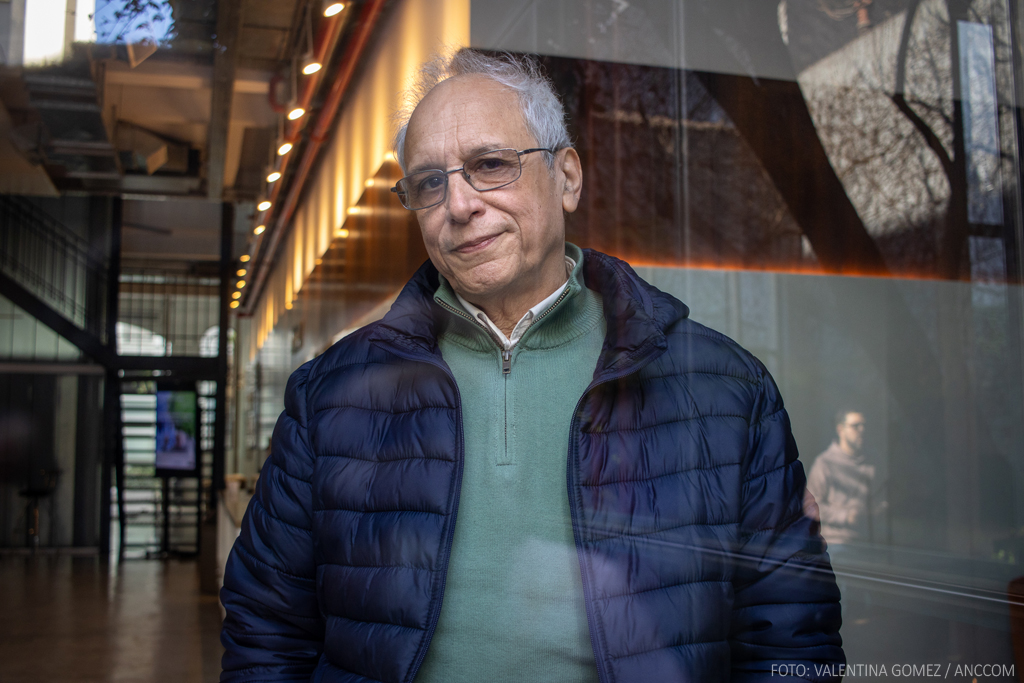

“El tiempo todo lo cura” reza el popular refrán, y quien la ve a llegar a Emilce Moler -una de las cuatro sobrevivientes de La Noche de los Lápices- al Foyer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires puede tomarlo como una verdad absoluta. Café en mano, sonriente y amable, charlando con autoridades y profesores de la carrera de Comunicación Social, es la imagen de una mujer entera que hoy se dedica -de acuerdo a sus propias palabras- a tejer, mirar series, hacer gimnasia y a pensar. Profesora en Matemática por la Universidad Nacional de Mar del Plata y con un doctorado de Bioingeniería por la Universidad Nacional de Tucumán en la mochila. También es madre y abuela de tres nietas para las cuales escribió un libro contando sus memorias. Sin embargo, Moler se conmueve al instante al escuchar a Juan Ressel, su entrevistador, hacer un repaso sobre los diferentes episodios que afrontó en sus más de 60 años; mira hacia arriba, contrae su rostro para atajar las lágrimas, contempla a los más de 40 jóvenes que se reunieron a escucharla y se le quiebra la voz en varios pasajes de la conversación.

Para ella, el tiempo nada lo curó, su memoria sigue estando intacta, recuerda cada detalle, aun 48 años después, de ese día en el que un grupo de tareas del Ejército Nacional la secuestró junto a 9 compañeros -de entre 16 y 18 años- que junto a ella reclamaban por la implementación del boleto estudiantil en La Plata y luchaban “para que no haya más pobres en mi país”, como subraya. Hasta el día de hoy, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Claudio de Acha, Horacio Ungaro y María Clara Ciocchini continúan desaparecidos.

Criada en el seno de una familia antiperonista, hija de un comisario y habiendo transitado su escolaridad primaria como alumna ejemplar de un colegio de monjas, Emilce conoce un nuevo mundo cuando entra a la Escuela de Bellas Artes -repleta de “comunistas” y “drogadictos”, según le espetaba su madre- y comienza su recorrido en la militancia a espaldas de sus progenitores. Ante la pregunta de Ressel acerca de qué significaba la militancia en esos años, recuerda: “Era todo. Yo estaba dispuesta a entregar la vida. Hoy me canso de decir que a la vida no hay que entregarla, pero nosotros estábamos convencidos, sabíamos que íbamos a morir o que nos iban a meter presos. No sabíamos lo de desaparecer, eso no, la del desaparecido era una terrible nueva figura que nosotros no conocíamos y que instaló la nueva dictadura. Yo durante mucho tiempo esperé que los chicos que desaparecieron me vengan a visitar”.

Sobre el disparador del ciclo “¿Qué significa ser sobreviviente?”, organizado por ANCCOM al que fue invitada Moler, reflexiona: “Yo siempre me pregunto por qué soy sobreviviente y no desaparecida, ¿Por qué algunos somos sobrevivientes y otros exdetenidos desaparecidos? Yo no tengo la respuesta. Durante un tiempo decía que estuve presa, ni siquiera era presa política. De eso a sobreviviente de La Noche de los Lápices hubo un montón de construcciones entre medio. El ser sobreviviente no necesariamente es el hecho fáctico, es una construcción teórica de narraciones”. Luego de haber sido liberada tuvo que mudarse a Mar del Plata con su familia, que a pesar de no coincidir con su posicionamiento político siempre la protegió, en condición de libertad vigilada. “Me tocó mirar desde el balcón el Mundial de Fútbol en el 78, con toda la alegría que se vivía en esos momentos. Yo había salido hace unos días y escuchaba a todos gritando ´los argentinos somos derechos humanos´ y yo lloraba en el balcón y me decía: ´Nunca me van a creer lo que acabo de vivir´. Y pensaba que nunca me iban a creer”.

Sobre la película La Noche de los Lápices, considera que impone una versión edulcorada de la historia, con algunos diálogos de su personaje que nunca existieron, pero que “me tenía que correr yo de mi propia historia porque era la única damnificada en este relato. Entonces sabía que si salía a hacer una ruptura de esa narración haría un daño político muy grande. Todavía estábamos en plena disputa de si habían pasado o no los secuestros, las torturas y los centros clandestinos. Por eso yo no me iba a sumar a la voz del enemigo, eso lo tenía muy claro. Y bueno, me costó años de terapia pero lo hice”. Hasta que un suceso le hizo cambiar de parecer: “Una vez vino una de mis hijas, que estaba en la escuela y dijo, ´hablaron de La Noche de los Lápices y no te nombraron´, le pregunté qué hizo y me contestó; ´nada, era un lío explicar eso´, me dijo. Ahí pensé que no podía sery tomé un poco más la historia, me la fui poniendo al hombro un poco más porque sentí, además de lo personal, que en ese relato no se entendía la militancia ni por qué había ocurrido la dictadura. Eso de que unos hombres malos vinieron y agarraron a unos chicos buenos, básicamente no sirve. Éramos militantes políticos”.

En su recorrido como sobreviviente y su lucha por los derechos humanos, Moler marca un cambio de paradigma a partir del año 2003 con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación: “Le estoy agradecida porque nos sacó a las víctimas directas de ser solo una figura en blanco y negro, que hablábamos de los desaparecidos, de los centros clandestinos y de todo el horror y la tortura. Le dio la envergadura política, nos puso en colores. Y cuando hablo de colores, no es metafórica, es real. La primera marcha a la que fui, los pibes habían vuelto a la política y empecé a ver murgas, glitter, colores. Fue muy fuerte, me chocó bastante ver todo ese colorido y demás, pero nos dieron la identidad”.

Más tarde, hace un balance sobre todos sus años de lucha: “La verdad que fue un camino muy difícil y seguramente alguien que mire la foto del hoy puede tener gusto a poco. Pero para nosotros que lo recorrimos, es un montón. Porque al principio no había siquiera las listas, los nombres, las fotos de los compañeros desaparecidos, no estaba ninguna de las categorías conocidas hoy; no existían las siluetas para identificar al desaparecido, los pañuelos blancos, las consignas Nunca Más; Memoria, Verdad y Justicia; los lápices siguen escribiendo. Todas esas consignas fueron construcciones simbólicas, que hoy están, en crisis, pero están. Hay más de mil represores condenados”.

Sin embargo, no se queda con lo conquistado y trata de comprender esta nueva era: “Había todo un sustrato de silencio que no vimos, que fue cocinándose y es lo que estamos recogiendo. Por un lado, por cómo transmitimos la cuestión de memoria, verdad, justicia y la dictadura, hubo un amesetamiento. Y ya las palabras y esos simbolismos dejaron de representar lo que nos representan. Por lo tanto, un pibe que por ahí borra el Nunca Más o tacha un pañuelo no es un negacionista. Es alguien que no aprendió el valor de esos simbolismos. No les dice lo mismo. Tenemos que trabajar con eso, del presente para atrás. Hay que repensarlo todo. Es comunicacional, lo que hay que encontrar son nuevas piezas comunicacionales, nuevas estrategias”, interpela a los y las estudiantes.

En el final de la entrevista, ante la inquietud de una joven estudiante, Moler se permite ser optimista en cuanto al futuro, porque así su recorrido lo marca: “Yo estoy convencida que va a surgir algo nuevo, porque forma parte del proceso histórico. Estamos en el peor de los momentos porque estamos en la bisagra de algo que se va acabando y aún no está naciendo lo nuevo. Pero que va a ocurrir, va a ocurrir. No sé si lo llego a ver, pero acuérdense que va a pasar”.