Sep 20, 2022 | Comunidad, Destacado 4

Una asamblea vecinal lucha para que un área de Vicente López, que incluye más de tres ecorregiones y linda con un gran humedal, sobre el arroyo Yrigoyen y el Río de la Plata, sea protegida y su biodiversidad restituida.

En el marco de una acción plurinacional por los humedales, la asamblea Todes por el Yrigoyen realizó una jornada de limpieza y plantación de especies nativas en el Área Natural Yrigoyen, ubicada en el partido de Vicente Lopez, zona norte del Gran Buenos Aires.

El Día Mundial de la Limpieza, celebrado el sábado 17 de septiembre, vecinas y vecinos se abocaron a retirar basura de parte de las más de nueve hectáreas que comprende el área. Además, la separación de residuos incluyó la recolección de reciclables por parte de la cooperativa Madres Selvas. Después de charlas y almuerzos, la jornada continuó con la extracción manual de especies exóticas, como el lirio amarillo, y se plantaron nativas con criterio estratégico según su respectiva importancia e impacto en la biodiversidad.

Las y los integrantes de la asamblea son quienes habitan, sostienen y buscan el reconocimiento del espacio. Todes por el Yrigoyen se formó en 2016, cuenta Mariela, vecina y participante activa, que se acercó tras conocer el lugar en 2015, en el contexto del conflicto por la construcción del actual Vial Costero. “Ahí empecé a conocer la movida ambiental y a un grupo de gente que ya estaba armando los senderos, y comenzamos a participar”, señala.

Hoy realizan actividades de difusión que apuntan al contacto directo con la sociedad. “Son las jornadas abiertas de limpieza y plantación de especies nativas, también de mantenimiento de senderos, visitas guiadas, y estamos buscando el contacto con las escuelas para los días de semana. Todo esto para sumar valor al lugar y mostrar el potencial que tiene como reserva natural”, explica mientras se escucha cantar fuerte a “un chiricote, una especie de gallineta”, precisa.

Cerca de ella, una vecina de Olivos, Ana, vino con su nieta. “A ella le gusta todo lo que es la naturaleza, y me parece que apoyar esta causa es súper importante, que esto se pueda sostener, y que los que vengan atrás tengan conciencia”. Ana apoya su bastón en un tronco y empuña una pala ancha para agrandar el agujero que va a recibir un árbol nativo, y dice: “Más allá de ser vecina, no conocía este sector. La difusión para los que vivimos acá está un poco escondida”.

Daniel, miembro de la asamblea, le acerca el fumo bravo a Ana para plantarlo, y afirma: “Que sepan que estamos activando, que estamos siempre. Y que la gente lo conozca, que no quede abandonado, que se pueda disfrutar. La difusión es clave. Venimos casi todos los fines de semana a jornadas de limpieza, plantación y mantenimiento”. Daniel conoció el lugar en 2017 “a partir de una plantación en conjunto que se hizo con la agrupación Juntos Somos un Bosque, que sigue existiendo”. “Además soy biólogo –relata-, así que conocía a mucha gente del ambiente y me encantó todo esto”.

En lo que respecta al vínculo con el Municipio de Vicente López y la situación legal del espacio, Mariela reseña: “En 2017 presentamos un proyecto de reserva por Mesa de Entrada, nos dijeron: ‘Chicos, todo bien, muy lindo’, pero quedó en la nada. Y si bien tenemos contacto con algunas autoridades, no nos dan una respuesta. Las tierras son de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual la puerta para que sea declarado reserva es por allí, el Municipio no tiene facultades sobre este territorio”.

“En la actualidad estamos participando de una mesa de gestión ambiental con el Municipio y agrupaciones vecinales, pero no avanza. Cualquier material para cartelería, difusión, hasta los guantes para la limpieza, los ponemos nosotros, no tenemos apoyo. Y a veces, no nos dejan ingresar para realizar la limpieza, cada tanto cierran, entonces muchas personas se asustan y no quieren entrar pensando que es privado. Existe el diálogo pero no hay soluciones. No puede ser que venimos con una pala y una especie nativa para plantar, y no nos dejen entrar”, se queja Mariela.

“Con la pandemia notamos que cuando pudimos salir de nuestras casas al primer lugar que fuimos fue a un espacio verde. El aislamiento lumínico y sonoro de una zona muy urbanizada se siente acá y es muy lindo. Hoy nos podemos sentar a relajarnos y escuchar, por ejemplo, al chiricote, que no lo escuchás en otro lado”.

“Buscamos que este lugar sea declarado reserva natural, que se mantenga agreste, que se realicen controles de plantas exóticas y plantación de especies nativas, con recursos, además de los voluntarios que somos. Hoy todo lo que hacemos es a pulmón, y en la asamblea hay biólogos y estudiantes de gestión ambiental, hay distintas personas capacitadas, lo que falta son recursos. Incluso una vez obtenido el reconocimiento formal, eso no garantiza que giren los fondos para tener un guardaparques. Eso es otra instancia”, agrega.

“Justo donde estamos ahora parados, estamos plantando árboles en la selva ribereña”, destaca Daniel, “que ya es una zona bastante húmeda, o sea que necesitan agua y todo, pero como no está pegado al arroyo o al río, se trata de arbolitos específicos de este ambiente. Tanto la parte del humedal, como de la selva corresponden a la misma ecorregión del Delta. También estamos representando otra zona más de espinal, que se llama Talar. Son árboles que se bancan más la sequía: el tala, el coronillo, el molle. Y después está el sendero principal, por donde se entra, que es la parte de pastizal, ahí hay cortaderas y chilcas”.

Los sitios donde realizan las plantaciones no son aleatorios.”Los elegimos a partir del ambiente al cual pertenece la especie. En este caso es la selva ribereña. Seleccionamos donde le dé lo que necesita de sol como de humedad, y que no interfiera con otros árboles que plantamos, que esté lo suficientemente lejos de otros. Acá, a dos metros de este curupí, vamos a plantar este fumo bravo”, ilustra Daniel.

¿Cómo llegaron las especies exóticas a las ecorregiones nativas? Daniel responde: “Llegaron a las plantaciones de arbolados urbanos. En las plazas,por ejemplo, hace mucho tiempo, se realizaron con especies de Asia, Europa, Australia, y por dispersión llegaron a diferentes reservas. Justamente, para restaurar estos sitios, no queda otra que sacar lo exótico y plantar lo que estaba acá antes de que llegue el humano. Por eso reemplazamos arboles como el ligustro, el paraíso, el fresno, el arce, el lirio amarillo, entre un monton más, por árboles nativos. Así vamos sacando estratégicamente lo exótico, y plantando lo nativo, que es mejor porque interactuó desde hace millones de años con insectos, animales, bacterias, y el resto de biodiversidad de la región. Encima, las especies exóticas generan todo lo contrario, copan todo el lugar y no permiten que crezca nada. El ligustro, que es asiático, genera lo que se llama un bosque muerto. Literalmente copa todo y reduce la diversidad”.

“Es la primera vez que venimos a la reserva”, cuenta Valeria. Su amiga Daniela, tan joven como ella, subraya: “La idea en sí es la que te despierta el interés por participar. Está bueno compartir cositas en Instagram, pero ponerle el cuerpo era lo que me motivaba hace un montón para venir y hacer algo de verdad, y hoy se dio”. “Llegamos un poco tarde y nos pusimos a recolectar y separar residuos -dice Valeria-. Buscar un rinconcito y separar toda la basura que había ahí. Pero de repente te das cuenta que nunca terminaba de limpiarse el rinconcito. Fue hermoso pero a la vez un poco frustrante. Esto no va a ser fácil de limpiar”. “Igual es lindo terminar y ver la cantidad de bolsas. Hubo una buena convocatoria y está bueno ver y dimensionar el lugar. Es diferente el vivirlo”, concluye Daniela.

Sep 14, 2022 | Comunidad, Destacado 3

Un mapa del lobby agrario, inmobiliario y político que logró frenar el proyecto de ley mientras aumentan los incendios en todo el país.

A lo largo del 2020, en Argentina, el número de incendios forestales fue mayor a 74.000, un 150% más en comparación con 2019. Durante 2021, el país quedó como el tercero de Latinoamérica con mayor número de quemas boscosas, luego de Brasil y Bolivia. Solo durante este año, aunque la cifra disminuyó, pueden contarse alrededor de 10.000 focos de fuego, la mayoría generados en el Delta del Paraná, aunque también en las ciudades de Rosario, Córdoba, Corrientes y un total de 12 provincias afectadas, dejando 130.000 hectáreas arrasadas por el fuego.

Esta situación trae aparejada una degradación en las condiciones del suelo, que en las zonas de humedales -el 21% del territorio del país- afectan su cualidad absorbente y conllevan a la pérdida de la capacidad de depurar el agua dulce, conduciendo a su reducción. Esto comprende, no solo una alteración del ciclo del agua y la alerta de una crisis hídrica, sino también el exterminio paulatino de la biodiversidad del ecosistema.

Desde 2013 se impulsan diferentes proyectos de ley que buscan atender a la situación de los humedales. Algunos han obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, pero las veces que esto ha sucedido, los proyectos en cuestión han terminado por perder su estado parlamentario. Así ocurrió tanto en 2015 como en 2018. En este sentido vale preguntarse, ¿qué -o quién(es)- está(n) frenando la aprobación de la Ley de Humedales? ¿Por qué hace casi una década no logra llegar al Senado? ¿A qué sectores les perjudica la conservación de ecosistemas que producen vida?

“En países como el nuestro, el avance sobre la naturaleza se ve como un deber, y el extractivismo como el progreso. Esa es la distorsión de aquellos que se benefician de eso. Lo que llaman progreso no es más que destrucción del hábitat y la posibilidad de toda forma de vida”, afirma en diálogo con ANCCOM, Graciela Falivene, arquitecta especializada en Planificación Urbana y Regional e integrante de la Red Nacional de Humedales (RENAHU).

En nombre del progreso se han organizado catástrofes. La racionalidad instrumental que se instaló como paradigma en los inicios de la modernidad impulsó la idea de la naturaleza como recurso, como medio para un fin. Esto llevó a dividir las cosas en la capacidad que tienen para producir y generar un rédito. Es este mismo razonamiento el que categoriza a los humedales como el Amazonas, la selva chaqueña o los Esteros del Iberá como zonas “improductivas”.

“Lo que producen los humedales es biodiversidad, oxígeno y vida”, explica la arquitecta. En este sentido comenta que “el extractivismo urbano y las ventas se presentan como el deber ser de la actividad, cuando este debería ser garantizar la vida”.

Vista aérea de la ciudad de Rosario invadida por el humo de los incendios del Delta del Paraná.

El extractivismo deja una huella que repercute en el resto del ecosistema. Si una saca una pieza de un motor, este no vuelve a funcionar de la misma manera. La naturaleza, pensada como un sistema, sigue el mismo razonamiento. “La deforestación no es gratuita. Ese ciclo del agua que nos enseñaban en la escuela cuando éramos chicos se está cortando. Hay menos cantidad de agua potable en ese ciclo. Estamos en medio de una crisis hídrica”, señala Falivene.

Saquear los recursos naturales no es una cuestión que date de hace poco. La novedad se deja ver en los efectos que están teniendo hoy todos esos impactos que ha tenido la industria sobre el ambiente, que ha sido posible gracias a una negligencia generalizada. En esta línea, la arquitecta afirma que “toda forma de extractivismo busca negar la participación de los humedales en el ciclo de la vida. Lo usan para un ciclo de producción extractivista y lo hacen sacando el agua de las salinas para extraer un mineral o retirando el agua de un humedal del alto valle para conseguir petróleo”.

¿Cómo se identifica esa negligencia? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quiénes arman el lobby? “Es una complicidad repartida en distintos actores que son empresarios, políticos y jueces, porque para que esto suceda hay una falta de control, fallos de la justicia que nunca llegan, y eso alienta una continuidad de las mismas prácticas en las que muchas veces estos sectores aparecen asociados a los mismos”, asegura Rodolfo Martínez, miembro de la Multisectorial de Humedales, que al pasar da el ejemplo del intendente de la ciudad de Victoria. Se trata del político entrerriano perteneciente a Juntos por el Cambio, Domingo Maiocco, un empresario agropecuario, fundador de Maiocco Cereales SA y además presidente de la Sociedad Rural de Victoria dos períodos consecutivos.

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, Leonardo Grosso, expresó a ANCCOM en relación con esto, la existencia de “un argumento muy fuerte esgrimido por sectores del campo, centralmente la Sociedad Rural, sectores concentrados de la producción agrícola, arrocera o forestal, que plantean que la ley va a prohibir la actividad económica en estas zonas. La realidad es que es una ley de presupuestos mínimos de preservación, protección y restauración y uso racional de los humedales. No prohíbe nada, sino que plantea la regulación de estas actividades para evitar su daño ecológico”.

En una estrategia que trata de confundir, los sectores opositores “buscan ganar tiempo y entonces la política no avanza sobre una decisión muy importante como que el Estado regule la actividad económica, mientras que ellos solo maximizan sus ganancias a costa de destruir un ecosistema generando muchísima afectación al conjunto de la población”, repone el diputado.

Así como el sector agropecuario, también el inmobiliario, la minería, la industria del litio, los emprendimientos que funcionan en su interior, son algunos de los sectores del poder económico que tienen sus intereses en que no exista una ley que proteja los humedales. O por lo menos no en los términos del proyecto unificado que más de 400 organizaciones ambientales están impulsando, con el apoyo del diputado Grosso. “Estos sectores nos tratan de ‘anti productivistas’, pero nosotros no estamos en desacuerdo con el ejercicio de ciertas actividades siempre y cuando esté controlado”, aclara Martínez.

Una de las actividades económicas que se desarrollan en el Delta del Paraná es la cría de ganado. Para que las vacas se alimenten se necesita pasto tierno que puede conseguirse a través del rebrote. Para eso, en el pasado, los pueblos indígenas implementaban la práctica del “roza, tumba y quema”, muy común en la producción agrícola básica. Tanto el sector agrícola como el ganadero usan el argumento de la práctica milenaria para continuar realizando este procedimiento, pero hoy “no se puede hacer, porque hay un número de 1.700.000 vacas, sequía y bajante histórica del Paraná. No tiene el mismo impacto que hace 20 o 30 años.”, explica Grosso, y además comenta que el daño de todo eso “lo termina pagando el Estado: los subsidios a los productores de la provincia o a la población afectada por los incendios, los créditos también subsidiados, los recursos destinados a asistir a las familias, a los bomberos, a apagar el fuego”.

“Lo que planteamos es la incorporación de los humedales al Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) -un instrumento del Estado para la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible-, algo que todavía está en déficit de la Ley General del Ambiente, que nos parece una cuestión fundamental en este momento de crisis. Esto implica que los humedales no pueden pensarse aislados al resto del ecosistema y es lo que lo diferencia de los otros proyectos”, explica Falivene.

El proyecto tiene por objeto “establecer los presupuestos mínimos de la protección ambiental para la preservación y uso racional de los humedales”. El expediente toma la definición científica de humedales entendidos como “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los ambientes terrestres y acuáticos. Los rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.

Los rasgos de hidromorfismo son suelos que “retienen el agua y permiten que se dé ese flujo que también la depura y la mantiene como agua de calidad”. El “y/o” de la definición es crucial. Incluye, por ejemplo, extensiones como las salinas. Ese “y/o” fue dejado a un lado por el proyecto de ley del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), tomando la definición de Ramsar -un tratado internacional que apunta a la conservación y uso racional de los humedales-, que “no genera mucha preservación y para definir los humedales los enumera, dejando en esa lista una cantidad de cosas afuera”, comenta la especialista, y ejemplifica con “los humedales cuyos suelos están degradados que dejan de clasificar como tales, entonces se permite cualquier cosa, en lugar de restaurarlo”.

Siguiendo el razonamiento de la restauración, Martínez explica que “una de las cualidades de los humedales es que tienen una relativa rápida capacidad resiliente. Ahora si seguimos quemando sobre lo quemado esta ventaja se va agotando. Pero de ponérsele un límite, de controlar el territorio, de respetar las pautas fijadas por el Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales (DECA), puede haber otro desarrollo territorial donde convivan las distintas variables económica, ecológica y productiva”. Una opción que la letra chica del proyecto de COFEMA deja de lado.

“Lo de COFEMA no queda claro. El proyecto de ley no fue presentado en el Congreso y no termina de entenderse si es una iniciativa de Ambiente o de las provincias. Además, quita varias competencias al Gobierno nacional y elimina los plazos para la construcción del inventario. Ahí hay una trampa: sin un inventario no puede saberse qué es lo que hay que proteger o cuáles son los lugares donde se debe regular la actividad”, afirma el diputado.

“No es casualidad la maniobra del COFEMA, a través del ministro Juan Cabandié. Además de la intromisión del Ejecutivo en una competencia puramente del Legislativo y con la complicidad del Poder Ejecutivo de todas las provincias. Es un proyecto de ley que licúa aquellas reivindicaciones de mayor conservación y seriedad. Se busca confundir al electorado con una manifestación a favor de una ley que no es la original ni está avalada por los movimientos, y hace que cualquier oyente despistado pueda creer que hay un real compromiso para solucionar el problema”, expresa Martínez. Además, comenta que las organizaciones, si bien fueron invitadas a formar parte del proyecto, lo hicieron solo en carácter de oyentes, “lo que no es una real participación de los movimientos”.

El 12 de agosto, el proyecto del diputado Grosso con el aval de las organizaciones, giró a las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Presupuesto. En este marco, Grosso junto a los miembros de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados se reunieron el viernes pasado en el Concejo Municipal de Rosario para abordar el temaq de la Ley de Humedales. Se trató de un intercambio entre las organizaciones ambientalistas, autoridades políticas, la comunidad científica y distintos espacios políticos de la provincia afectados por la reciente quema en esta ciudad y los y las legisladoras para impulsar el debate en el Congreso.

“Queremos empezar a discutir nuevamente la Ley de Humedales. En el Congreso se vienen dilatando los acuerdos necesarios, que si bien hemos podido hacer acuerdos con la Comisión de Presupuesto, cuesta un poco construirlos con la Comisión de Agricultura, presidida por Ricardo Buryaile. Queremos hacer un tratamiento conjunto. Pero mientras tanto tenemos que iniciar el debate y qué mejor que en el lugar donde el fuego está haciendo estragos”, concluye Grosso.

“El productor no es un ‘depredador’, como lo quieren vender”, había declarado el formoseño Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y actual presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El legislador cuenta también con un historial en el ruralismo gremial empresario. Empezó como miembro de la Sociedad Rural de Pilcomayo, y llegó a la presidencia de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Chafor). Fue también vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), hasta que se volcó en la carrera política a fines de 2009 para asumir como diputado nacional por la UCR de Formosa.

Entre los oradores de la reunión del viernes, expuso la abogada de RENAHU, Victoria Dunda, con un argumento claro frente a la dicotomía progreso industrial-recursos naturales. “Sacrificar los salares altoandinos para realizar autos eléctricos destinados a la clase media francesa no es negocio para la Argentina ni para la región. Si esto implica la destrucción de los reservorios de agua dulce, no es negocio cambiar agua por autos”, sentenció.

Uno de los reclamos recurrentes entre los expositores fue la efectiva aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná, apuntando a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca compartida por las tres jurisdicciones. “Estamos cansados de rogar por la aplicación del PIECAS. Tiene más de 10 años. Es una vergüenza. Les pregunto, cómo hizo mi hijo de 7 años, ¿qué van a respirar? ¿Qué agua van a tomar?”, interpelaba a los presentes Romina Araguás, abogada e integrante de El Paraná No Se Toca.

Sumándose al pedido de aplicación del PIECAS, Eduardo Spiaggi, responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, hizo alusión a la posibilidad de un buen manejo de la ganadería para la cual es necesaria la inversión. “Hay que tener personal bien pago, que no vivan en condiciones de miseria. Hay que invertir en boyeros eléctricos, hay que manejar el pasto de otra manera. Hay que contratar más personal que pueda recorrer el campo para ver que no se queme. No son cosas tan difíciles. Es política pública”, señaló el especialista.

En la reunión en Rosario, hubo varias ausencias, en especial de bloques opositores como la UCR o Juntos por el Cambio. “Si mis cálculos no fallan, 26 representantes estarían de acuerdo con la ley. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con los otros 251?”, se pregunta Martínez en su exposición en el Concejo.

La diputada nacional Graciela Camaño habló de la intención de un debate federal en torno a la ley. “Vamos a ir a otras provincias para que colegas que se niegan a tratar el tema, lo atiendan. Esta ley debe dar una señal clara a cada provincia para que proteja sus humedales. Deben allí convivir las personas, fauna y flora, las aguas y la producción”.

Natalia Zaracho, activista social y diputada nacional, se refirió a las dificultades permanentes con las que se choca el proyecto. “Si esto no sale es también porque hay muchos intereses de por medio de una minoría que concentra no solamente las tierras de nuestro país, sino también la riqueza y los recursos naturales”.

Ago 9, 2022 | Destacado 5, Trabajo

La Ley de Envases con Inclusión Social, impulsada por las cooperativas de reciclado, permitiría reducir la cantidad de plástico que se produce en nuestro país y, al mismo tiempo, fortalecer a las organizaciones de cartoneros y cartoneras. Espera su tratamiento en el Congreso.

En el Centro de Reciclaje de Avellaneda se reciclan toneladas de residuos sólidos urbanos.

En Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Alrededor del 20 por ciento de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo y se consumen 1,8 millones de toneladas de productos plásticos por año, con un promedio de 42 kg por habitante.

Frente a esta realidad cobra gran relevancia el proyecto de la Ley de Envases con Inclusión Social que fue presentado en el Congreso el pasado 3 de junio. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los envases -antes y después del consumo- en todo el país con el objetivo de prevenir y reducir su impacto sobre el medio ambiente. Del mismo modo, introduce el principio de responsabilidad extendida del productor e integra de forma prioritaria en la cadena de gestión a las trabajadoras y trabajadores recicladores.

La industria del reciclado y de cooperativas encargadas del reciclado de residuos sólidos urbanos son una pata fundamental de esta iniciativa, en pos de disminuir la contaminación ambiental. En la actualidad, se estima que se recupera como máximo un 10% de los residuos generados.

Agustina Legasa, es economista, concientizadora y activista ambiental, creadora de @blondaverde. En su cuenta busca concientizar y difundir información sobre residuos, reciclaje, compostaje y diversas temáticas que abarcan la contaminación y problemáticas ambientales. “La Ley de Envases es necesaria para que las empresas incorporen el costo ambiental de los productos que insertan en el mercado, de tal manera que se reconfigure hacia nuevas estrategias con envases y empaquetado más circulares”, afirma y agrega: “Actualmente, existe un sistema informal de recolección y comercialización impulsado por los recuperadores, por lo que esta ley serviría para formalizar, potenciar un sistema de reciclaje inclusivo, financiado por quienes introducen los productos en el mercado”.

La implementación de esta ley tendría grandes beneficios como lo son potenciar la industria recicladora nacional y centrar el foco en el reciclaje de materiales, lo que llevaría a que se disminuya la cantidad de desechos y materiales, evitando así el costo ambiental y económico asociado. “Este proyecto de ley tiene objetivos ambientales, sociales y económicos con beneficios tanto para el sector privado, el público y para la economía popular. Esta ley es el camino, un paso necesario y urgente, para empezar a hablar de reciclado en serio en el país”, asegura Legasa. Adicionalmente, la norma que se debate se enfoca en formalizar el trabajo de los recuperadores que se dedican a esta actividad, desarrollando fuentes laborales en condiciones adecuadas, para que ninguno deba trabajar en un basural a cielo abierto o en otras zonas de la ciudad.

Reciclar para vivir

Recuperadores Urbanos del Oeste es una cooperativa de reciclado formada por recuperadores y recuperadoras ambientales, dedicada al procesamiento de residuos sólidos urbanos secos. Sus propios protagonistas manifiestan que la tarea que realizan día tras día no es únicamente una forma de supervivencia, sino un servicio público para la Ciudad. Esta organización obtuvo como fruto del esfuerzo y el trabajo dos sedes, una en Caballito y otra en Villa Soldati. En esta última se halla el Centro Verde Varela, en el que se separa y procesa todo el material que se recicla, para que luego vuelvan a ser reinsertados dentro del circuito productivo como materia prima. El Centro Verde de Recuperadores Urbanos del Oeste recupera aproximadamente más de 60 toneladas de material reciclable de ocho barrios de la Ciudad por día.

El objetivo de los Recuperadores Urbanos del Oeste consiste en coordinar en conjunto con distintos actores de la ciudad para de esta manera colaborar en el manejo de los RSU de forma más racional y responsable. Desde la cooperativa no solo resignifican con su trabajo diario la tarea de “reciclar para vivir”, según reza su slogan, sino que también promueven el compromiso comunitario, la conciencia ambiental y la protección del ambiente. La tarea que llevan a cabo resulta muy importante en la lucha contra la contaminación, ya que si no dichos residuos terminarían en rellenos sanitarios. Las tareas están repartidas y organizadas en grupos, cada reciclador tiene asignado un recorrido fijo; y en promedio cada uno recicla por mes una tonelada de residuos sólidos. Se estima que recogen 70 kilos por bolsón.

“Es necesario que se ponga en valor la tarea que realizan millones de recicladores para que se los reconozca como el primer eslabón de la cadena medioambiental. Creemos que la acción asumida por la Cooperativa debe ser reconocida y valorizada, puesto que además de encargarse de la separación y reciclado, desarrollamos una intensa actividad ambiental, que construye conciencia y también plantamos especies autóctonas, favoreciendo el espacio que habitamos”, señala la cooperativa.

Las cooperativas, cómo la de Avellaneda, son una pata fundamental de la Ley de Envases con inclusión social.

El compromiso de la organización no solo es en pos del reciclaje, sino que también le da una gran importancia a la formación de los recuperadores a través del plan de capacitación y profesionalización ambiental, destinado a contribuir con la formación de los recuperadores. La cooperativa tiene un rol activo en las calles, es por eso se movilizan y concurren a diversas marchas para defender su labor y exigir al Estado la protección de la industria del reciclado. Entre los reclamos se halla la protección a la industria del reciclado, ya que de ella dependen alrededor de 150 mil familias.

Es por esta razón que la ley de Envases con Inclusión Social sería un elemento necesario y de gran ayuda para las cooperativas, recicladores, y para la sociedad argentina en su conjunto. El proyecto de ley ya fue presentado en Diputados en el 2021, por lo que debe pasar por diversas Comisiones donde pueden llegar a incluirse modificaciones y luego sí se debe debatir en el recinto. Aunque, según Agustina, uno de los grandes obstáculos para que esto suceda es el lobby de las principales marcas “empaquetadoras” para evitar que el proyecto llegue a debatirse: “el año pasado vimos una gran jugada en medios, donde buscan asustar a la población con un “impuestazo”, con un impacto en precios que si leen el proyecto queda claro que no es posible que ocurra. “Hay que traer este tema a la mesa, que todas las personas sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la Ley de Envases, cuáles son sus beneficios y sus posibles impactos reales. Y hay que exigirle a nuestros legisladores que se sienten a debatirla, que queremos escuchar qué opinan también, más allá de su aprobación”.

Nov 30, 2021 | Comunidad, Destacado 3

La falta de interés en la conservación del medio ambiente dejó caer el estado parlamentario del proyecto de Ley que proponía su resguardo. Hace un año que el proyecto permanecía inmóvil en la Comisión de Ganadería. El año pasado fueron destruidas 300 mil héctáreas en el Delta del Paraná.

Hoy, martes 30 de noviembre, se termina el año legislativo, y con él la esperanza de que el proyecto de ley que busca establecer presupuestos mínimos “para la conservación, uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio de la Nación” sea discutido en el recinto. Después de meses de quedar trabado y no ser tratado en la Cámara Baja, finalmente pierde su estado parlamentario.

Los humedales representan el 21,5% del territorio nacional, y funcionan como reservorios de agua que sirven para mitigar los efectos de las lluvias abundantes, evitando así, inundaciones. Además, estos ecosistemas son el hogar de múltiples especies de seres vivos, y representan un factor esencial en la lucha contra el calentamiento global porque pueden almacenar niveles más altos de carbono que otros ambientes.

Aunque el arrasamiento de ecosistemas enteros para la explotación ganadera, agrícola e inmobiliaria es un asunto de larga data, recién a partir de los incendios intencionales que el año pasado destruyeron 300.000 hectáreas del Delta del Paraná, entró en la agenda legislativa la necesidad de protegerlos. Diez iniciativas se presentaron en la Cámara de Diputados, que luego de un largo trabajo la Comisión de Recursos Naturales logró unificar en un solo texto.

Para que este proyecto pudiese ser tratado en el recinto, debía pasar por las comisiones de Intereses Marítimos, Presupuesto y Ganadería, pero se quedó trabado en esta última desde principios de este año. Cuando un proyecto de ley pierde estado parlamentario, debe ser presentado luego de dos períodos de sesiones y pasar nuevamente ante las comisiones.

En el año 2013 primero, y luego en 2016, un proyecto de ley para la protección de estos ecosistemas había logrado media sanción en la cámara de Senadores, pero no tuvo apoyo en Diputados. Los efectos del lobby empresarial y la falta de compromiso con el medioambiente por parte de los legisladores tiene como resultado que otra vez se pierda la posibilidad de discutir una ley para el cuidado del entorno natural y el bienestar de la población. Según Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional), por año se destruye un 1,5% de los humedales, y nuestro país aún no cuenta con un marco legal para protegerlos.

May 4, 2021 | Comunidad, Novedades

Tras ocho años de trabajo y negociaciones, el pasado 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental en la región. El documento se organiza a partir del reconocimiento de tres derechos básicos: a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afectan a la vida de una comunidad y su entorno; y el derecho a acceder a la Justicia cuando los derechos ambientales que afecten la salud de esa comunidad son vulnerados.

Tras ocho años de trabajo y negociaciones, el pasado 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental en la región. El documento se organiza a partir del reconocimiento de tres derechos básicos: a la información ambiental; a participar en la toma de decisiones que afectan a la vida de una comunidad y su entorno; y el derecho a acceder a la Justicia cuando los derechos ambientales que afecten la salud de esa comunidad son vulnerados.

Pero su dimensión más novedosa, según la diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar, es que Escazú “es el primer acuerdo en el mundo en contener disposiciones referidas al reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales”. Esto lo convierte no sólo en un tratado de derecho ambiental sino también en un instrumento para la defensa de los Derechos Humanos.

“El Acuerdo de Escazú abre una oportunidad para empezar a pensar, con todos los sectores, una agenda ambiental que esté a tono con una coyuntura en la que el cambio climático es una realidad y las consecuencias del deterioro del planeta son evidentes” explica Vilar.

En la Cámara de Diputados se sigue trabajando en línea con el Acuerdo de Escazú, a partir del lanzamiento del Foro Legislativo Ambiental. Constituye un espacio de encuentro entre legisladores y organizaciones ambientales, territoriales, militancias, expertos y diversos actores de todo el país para poner a discusión, bajo el paradigma de Gobierno Abierto, los desafíos que se tienen por delante desde el ambientalismo popular.

“Es un dispositivo de participación inédito en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la discusión pública orientada a la cocreación de proyectos de ley -declara Vilar-. Se trabajará sobre la base de las propuestas y su objetivo será producir finalmente proyectos en condiciones de ser presentados en comisión.”

La lucha por delante

La problemática ambiental toma cada vez más espacio y relevancia pública y la militancia ambiental transformadora le hace frente a los intereses concentrados que sostienen un modelo de acumulación asimétrico y desigual. El Acuerdo contribuye a la protección y preservación de los derechos básicos de quienes hoy están dando esas disputas, pero es un brazo más y no la cara de la alternativa.

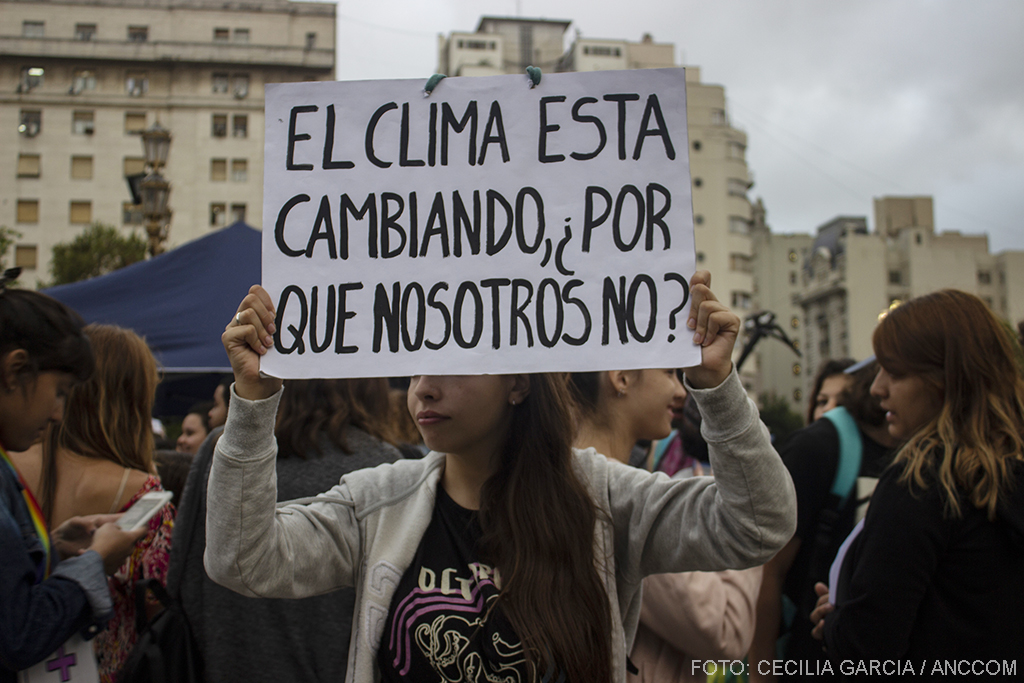

Bruno Rodríguez forma parte de Jóvenes por el Clima – Argentina, una organización ambiental que milita desde 2019 a partir de las movilizaciones juveniles originalmente encolumnadas tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg.

Bruno Rodríguez forma parte de Jóvenes por el Clima – Argentina, una organización ambiental que milita desde 2019 a partir de las movilizaciones juveniles originalmente encolumnadas tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg.

“El acuerdo es una herramienta que nos brinda una serie de beneficios importantes en términos legales -afirma Rodríguez- pero de ninguna manera puede representar en la conciencia de los defensores ambientales una solución contundente frente a la crisis que nos azota”.

Desde Jóvenes por el Clima se trabaja la posibilidad de un plan de desarrollo económico integral que se basa en la diversificación productiva contra el avasallamiento de derechos a partir del avance extractivista que se relaciona con la profundización de las desigualdades sociales y el ensanchamiento de las brechas económicas.

“No es congruente afirmar que a mayor niveles de extractivismo, mayor va a ser el progreso o el desarrollo en el territorio -asegura Rodríguez-. Apuntamos a una economía formal que contemple los límites geofísicos de nuestro planeta, de nuestro territorio y que respete los derechos naturales de nuestros ecosistemas”.

“Cuando nos tocan Andalgalá, el pueblo se levanta”

“Mientras estamos conversando en nuestro cerro, en la cuenca alta de nuestro río están perforando los suelos.” Cuenta contundente Ana Chayle, habitante de Andalgalá y miembro activo de la Asamblea El Algarrobo.

Tal como relató ANCCOM, en los últimos días la resistencia de los pobladores en contra del proyecto megaminero sufrió amedrentamientos que tuvo como resultado el detenimiento de once asambleístas, liberados tras 14 días. La resistencia contra la megaminería en este pueblo de Catamarca tiene más de 20 años y durante los últimos 11 años la Asamblea El Algarrobo ha interpuesto numerosas presentaciones judiciales que duermen en los despachos.

“El acuerdo de Escazú, entre otras cosas, reconoce el derecho a participar activamente en la defensa del ambiente -explica Chayle-. Esperamos que se respete pero por la historia de esta lucha, yo tengo serias dudas de que lo haga”.

El yacimiento minero ubicado en este pueblo se denomina Agua Rica, y está ubicado a 17 kilómetros de la población en la cuenca alta del río Andalgalá que abastece de agua a la comunidad. Pero además está ubicado en la zona glaciar y periglaciar. Su exploración y explotación significa directamente la desaparición del pueblo.

“Necesitamos que la Justicia actúe ya, cuando se trata de defender un bien común como es el agua, como es el derecho a un ambiente sano es lenta, eterna -dice Chayle-. En cambio cuando tiene que defender bienes económicos de empresas transnacionales la Justicia actúa con una velocidad inusitada”.

Una encuesta arroja que el 85% de los habitantes de Andalgalá prefiere vivir en un ambiente sano por sobre el bien económico. Los habitantes exigen respeto y ser escuchados, el mandato popular es “No a la megaminería”.

“El día que la justicia abra el expediente para ver qué pedía el pueblo de Andalgalá -concluye Chayle- va a ser muy tarde”.