“Muchas veces el policía viene de la misma cantera que el ladrón”

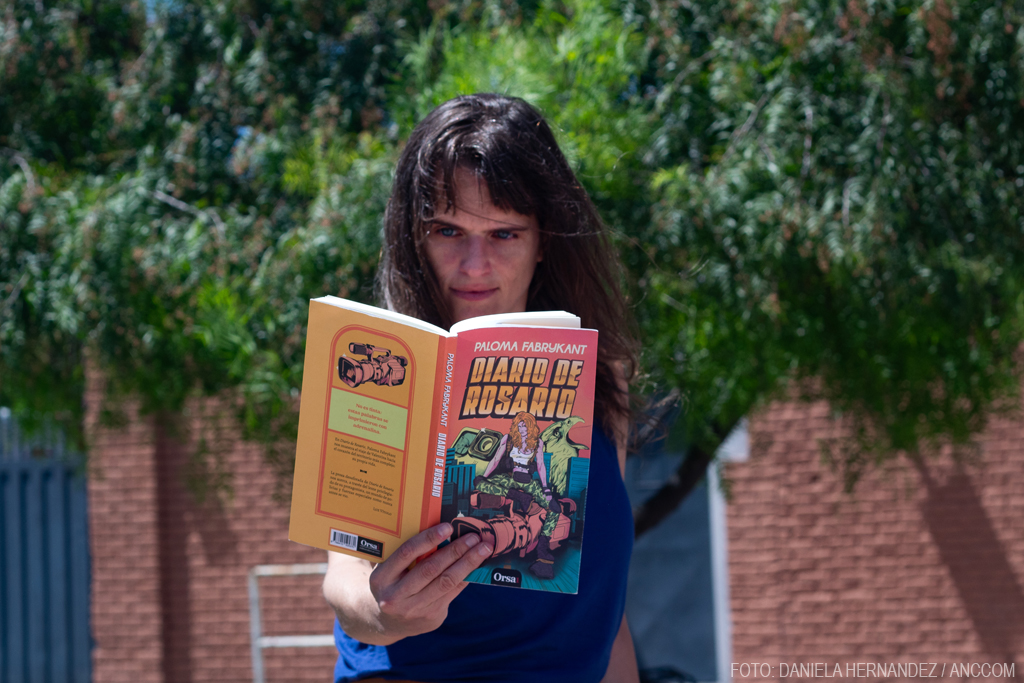

Paloma Fabrykant habla de «Diario de Rosario», su novela protagonizada por una productora del programa televisivo Policías en Acción. La autora se nutre de su propia experiencia como periodista para desplegar un lenguaje crudo, distante de la indulgencia o la insensibilidad y mostrar el submundo de la droga, el universo de pobreza, la falta de oportunidades y el rol de la policía como eslabón visible de la corrupción que también abarca a políticos, jueces y fiscales.

La novela Diario de Rosario, de Paloma Fabrykant, empieza, avanza y termina con droga. Narrada en primera persona y a un ritmo frenético por su protagonista, la historia nos pone en los zapatos y la piel de Valentina, una productora de calle para Policías en Acción, en su paso por innumerables allanamientos, pesquisas y crisis personales, cada vez más hundida en el submundo del crimen de “la capital del narcotráfico: la Chicago argentina”. Esta es la realidad que da pista a la ficción:

“[A Valentina] la tuve que hacer recontra atrevida —dice la autora en diálogo con ANCCOM—, como un personaje sin límites, un personaje que se manda muchas cagadas permanentemente. A la hora de describir barrios y situaciones no metí tanta tinta, sino que está más cercano a la realidad; es la parte más documental de la novela”.

Y es que Paloma, como Valentina, fue periodista de calle en el corazón y las suelas de Rosario; los nombres del cartel de Los Monos y Los Funes, sus sicarios y sus víctimas, aparecen a lo largo de la historia desde la propia experiencia de quien la escribe: “Viajé por primera vez igual que Valentina, para hacer Policías en Acción. De pronto cuando uno conoce nada más como turista o tenés amigos que son de ahí te cuentan de lo linda que es la costanera, de las zonas paquetas, y yo fui directo a los peores barrios. Entonces había gente en Buenos Aires que me decía: ‘Ay que lindo, voy a pasar el fin de semana a Rosario’, y yo decía: ¿Rosario? Barrio Toba, Zona Cero, todos esos lugares más complicados eran la única visión que yo tenía. Entonces sí, mi entrada fue directamente al mundo de lo marginal y al submundo de la droga y al universo de la pobreza y de la falta de oportunidades que tiene mucha de la gente que vive ahí”.

En ese escenario, la fuerza que mueve la acción, casi un personaje en sí mismo, es la policía. Y es que el objetivo de Valentina es sacar material jugoso de los procedimientos policiales; “vender el producto”. Para ello necesita que los oficiales le digan el lugar al que se allana, por dónde se entra, a quién ponerle la GoPro. Así, trabajando codo a codo con ellos, la institución se nos muestra desde un lado más íntimo, a ratos miserable, pero también muy humano. Con ello se corre el riesgo de generar el rechazo de potenciales lectores, pero también marca un nuevo paralelismo entre escritora y protagonista:

“Yo, tal cual como Valentina, tenía muchos prejuicios respecto de la policía, hasta empezar a trabajar con ellos y darme cuenta de que son seres humanos —cuenta Fabrykant—. Y son seres humanos que también vienen de instancias difíciles, de sectores marginales de la población. En general, la persona que tiene cierta conciencia de clase suele poner a los trabajadores como los grupos vulnerables, los grupos que necesitan contención. Entonces al ladrón o al que infringe la ley se lo perdona, se lo justifica, porque ha sido excluido. Y muchas veces el policía viene de esa misma cantera, y es una persona que, viniendo de una infancia difícil, viniendo de la pobreza, elige el camino de la ley. Después obviamente se va a corromper, como todo el mundo se corrompe en este país donde infringir la ley es cosa de todos los días. Pero bueno, todo aquel que tenía una visión más justificadora, más perdonadora hacia el humilde que infringe la ley, no la tiene hacia el humilde que se hace policía, cuando en teoría lo hace para proteger la ley”.

Es un escape de los lugares comunes que define la vida de la autora. Hija de la escritora Ana María Shua, Paloma Fabrykant construyó una carrera orientada a comunicar desde la acción: desde crónicas escritas desde las villas miseria, pasando por el trabajo como productora de calle, hasta una dedicación al jiu-jitsu que le valió una carrera en vale-todo (sus sumisiones y KOs desde el grappling todavía se encuentran en youtube); el curso de corresponsal de guerra que le permitió trabajar en Campo de Mayo, donde enseñó esa arte marcial, lo que le posibilita hablar con propiedad sobre el envío de fuerzas armadas a Rosario:

“[Al ejército] no lo podés poner a trabajar con civiles, porque todas sus hipótesis de conflicto son para una guerra. Una guerra es una situación donde el enemigo no vale nada; al enemigo hay que matarlo. Es una situación horrible, a la que uno nunca quiere que llegue nuestro país, pero cuando vos sacás al ejército es para matar. No lo podés hacer con civiles, ni siquiera contra el narcotráfico, porque la gente que está trabajando para el narco son civiles, son personas humildes que fueron llevadas por vidas difíciles a hacer estos trabajos. No son el enemigo. Y al ejército vos no lo podés ‘reentrenar’ como si fuera policía, porque ya está entrenado para repeler y matar. Es un entrenamiento completamente distinto que el de un policía, que tiene que tener habilidades blandas, hacer inteligencia hablando, poder detener a una persona y esposarla sin romperla, sin lastimarla, sin dispararle —Fabrykant sentencia—. La policía es una fuerza civil, puede trabajar con civiles; el ejército es una fuerza militar, sólo tiene que enfrentarse a otros militares”.

Después de un año en el que el actuar de la policía ha estado en el ojo del huracán, estas lecturas pueden pasar por acríticas. Pero lo que caracteriza el trabajo de la autora no es la indulgencia ni la insensibilidad, sino la crudeza: “El poli es el estrato más bajo: arriba están los políticos, los jueces, después los fiscales y por último el poli. Estás culpando de toda una red de corrupción al último eslabón de esa red. Al final, enfrentar a la corrupción y al narcotráfico es una misión demasiado grande, que si la querés hacer de verdad probablemente te maten. Pero ir a escupir a un policía no va ayudar a nadie”.

Una escritura en anfetaminas

La crudeza de este Diario de Rosario está en los hechos que narra, pero también en el lenguaje que utiliza: “Los detenidos estaban en el piso, con las manos en la espalda pero sin esposar. Tirados en el piso, quietos y callados sin las marrocas. La biaba que les tienen que haber pegado a esos cristianos para que estuvieran así”, se lee entrando a la novela. Lo que se elige contar es un hecho de violencia policial, y se hace en un tono que combina rigor periodístico, jerga coloquial y lunfardo antiguo. La narración no es apologética ni condenatoria, tampoco cae en la impostación sobreactuada ni en los manierismos. Es una voz a fin de cuentas muy propia, de la cual la autora confiesa: “No sé cómo sale”.

Desde ese lenguaje, los hechos violentos se suceden a un ritmo atrapante, con la misma adrenalina que empuja a la protagonista. Como a ella, nos cuesta pararnos a reflexionar, pero aun así quedan marcas. El peso de la realidad siempre se impone:

“La ficción se escribe siempre tomando cosas de la realidad, cosas que a uno le dolieron, cosas de la imaginación —dice Fabrykant a partir de un ejemplo de la novela: la búsqueda de una niña desaparecida—. Lo de Sheila es muy particular porque yo lo tomé de un caso real, pero que no ocurrió en Rosario. Esto es todo ficción, pero a Sheila decidí no cambiarle el nombre. Sheila es una niña que realmente fue desaparecida y bueno, encontrada, asesinada. A mí me tocó muy de cerca porque estuve en el rastrillaje y en el momento en que apareció el cuerpo, y eso es algo que te marca; te marca porque es dolorosísimo —cierra la autora, que luego desliza—. Después de Rosario, yo quedé un poquitito traumatizada, la verdad, y dejé de hacer el periodismo de calle que había hecho muchos años”.

Paloma Fabrykant es hoy productora creativa de “Bendita”, un programa al que ella misma describe como “de un humor totalmente liviano”. Y en Diario de Rosario, pese a los temas que trata, también hay muchísimo humor. Es una novela para leer de una tirada, “rayas largas que desaparecen rápido”, lo que parece una marca del trabajo de su autora:

“El objetivo para mí como escritora es que el lector pase un buen momento, quiera leer la siguiente línea, quiera sentir que está fuera de su vida cotidiana y se enganche como quien mira una película. A mí me gustaría que la literatura recuperara ese poder, que hoy pareciera que sólo lo tiene el cine o una serie. Leer no tiene que ser necesariamente para pensar, ni para ser más inteligente, ni para ser estudioso: tiene que ser una actividad de placer”.