Humo sobre el agua

En Diputados, a pedido de los jefes de bancada, volvió a suspenderse el tratamiento en comisión de la Ley de Humedales. Diversas organizaciones sociales protestaron ante el Congreso y apuntaron contra los “lobbys extractivistas” por las trabas al proyecto, que busca preservar un medio ambiente en vías de destrucción.

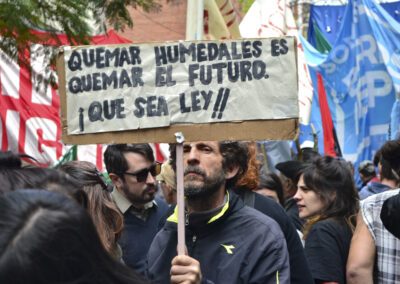

No se puede respirar”. “Ecocidio = muerte”. “Ley de Humedales ya”. Los carteles en las afueras del Congreso de la Nación gritan. Tampoco se salvan las paredes: “Ecocidas”, acusan sobre el muro lateral del edificio unas letras en tinta roja rodeadas de manos del mismo color, simulando sangre. Sobre Avenida Rivadavia, entre Riobamba y Callao, se escuchan cantos, proclamas por megáfono y pronunciamientos amplificados por un parlante. También hay tambores tocados por un montón de percusionistas sonrientes. Adentro el silencio: durante la noche del miércoles se confirmaba la suspensión del plenario previsto para ayer a las 10, del que podía haber salido un dictamen para posibilitar la sanción de la Ley de Humedales.

El proyecto de Ley, redactado por el Diputado Leonardo Grosso en el año 2020, dispone la creación de un Inventario Nacional de Humedales con el fin de reunir la información necesaria para protegerlos, recuperarlos y monitorearlos. Además, establece una serie de criterios de gestión, entre los cuales se cuenta el hecho de que las Jurisdicciones deberán limitar todo desarrollo urbano, agropecuario, industrial y de vuelco de desechos que pueda afectar la integridad de los humedales, y deberán, además, exigir la aplicación de procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y declaraciones claras a este respecto por parte de cualquier empresa o entidad cuyas actividades puedan afectar a los humedales. El proyecto también establece la creación de una Autoridad Competente para cada Jurisdicción y de una Autoridad de Aplicación a nivel Nacional, así como la conformación de un Fondo Nacional de Humedales para financiar las acciones previstas por la ley, y contempla sanciones para quienes la incumplan.

Al parecer, estas condiciones no contentan a los empresarios ganaderos, ni a los agrícolas, ni a la Unión Industrial Argentina. Tampoco a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ni a los gobernadores del Norte Grande. “Ellos consideran que esta ley es limitante a su producción, y al extractivismo”, explica Sofía, de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu). Para ella, detrás de la suspensión del plenario “se encuentran los distintos sectores del extractivismo, tanto inmobiliario, como minero, como del agronegocio, ganadero, y también las petroleras”, y reflexiona: “Ahí no hay grietas, hay un acuerdo implícito y ahora explícito, por eso frenaron el debate”. Cuando habla de una ausencia de grietas se refiere a la maniobra que terminó de forzar el plenario hacia la suspensión: una nota breve, concisa, dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau en la que los siete jefes de las bancadas solicitaron posponer el plenario “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. La firmaron Germán Martínez (Frente de Todos, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

También los gobernadores del Norte Grande emitieron un comunicado en el que expresaban estar de acuerdo con que haya una ley de humedales, pero contemplando un “equilibrio” que garantice las actividades productivas, las cuales según ellos podrían verse afectadas por la Ley. Muy similar a esta postura fue la esgrimida por los empresarios ganaderos, agrarios y mineros, aunque con mucho menos tacto: “Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera”, amenazó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros el miércoles, en un comunicado que simula preocupación por los puestos de empleo y los ingresos nacionales.

Un hombre de traje y corbata con dos signos de pesos en lugar de pupilas se prende fuego desde un escritorio. “Destruir humedales es ecocida, no sancionar la ley también”, reza la ilustración. Es el cartel que sostiene Patricia, otra integrante de ReNaHu. Para ella, los lobbys que frenaron la discusión de la Ley demuestran ser “los poderes fácticos que tienen capacidad de incidir sobre la política”, y desean continuar con sus prácticas extractivas sin ningún tipo de regulación. “Lo que viene a establecer la Ley De Humedales no es prohibición sino regulación”, aclara desde la esquina de Rivadavia y Riobamba mientras los tambores empiezan a sonar más alto y las organizaciones van avanzando hacia el centro de la calle. “Los ambientalistas estamos muy unidos, más unidos que nunca, y lo único que nuestra ley plantea es hacer realidad con respecto a los humedales los principios que están en la Constitución y en la Ley General del Ambiente”, agrega su compañera Graciela.

Unos pocos guardias de seguridad custodian la entrada lateral del Congreso, mientras a pocos metros delante suyo, sobre la misma vereda y un poco más allá del cordón se va formando una ronda que tiene como centro un pequeño fuego. Hay organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la UTEP, la Vía Campesina, Jóvenes por el Clima y varias agrupaciones pertenecientes a partidos de izquierda. Rosario, una integrante de Ambiente en Lucha (organización ambiental dentro de Izquierda Socialista), también apunta a los lobbys empresariales como los responsables de la suspensión del debate: “Lo van a querer estirar lo más que se pueda para que no se debata y para justamente poder mermar el gran activismo que hay en las calles”, asegura mientras sostiene una de las cañas de la bandera de su organización, y enfatiza en la importancia de pelear por el proyecto de Ley de Humedales consensuado en 2020, sin admitir modificaciones que cedan ante los lobbys.

Sobre la vereda, integradas en la ronda que se formó en torno del fuego, van tomando el micrófono distintas personas que de vez en cuando levantan un mar de aplausos y pronuncian sus consignas encima del rumor incesante de los tambores. Así, por ejemplo, Eduardo del Frente 22 de Agosto toma la palabra para aclarar que no fue, como algunas personas habían dicho, decisión de Leonardo Grosso suspender el debate de hoy. Antes, un hombre llamado Martín, de la Asamblea Delta y Río de La Plata, tomó el micrófono para denunciar que fue expulsado por la seguridad del Congreso cuando en el marco de una de las jornadas de debate cuestionó la influencia de los lobbys sobre los legisladores. “Los representantes del pueblo están representando a los lobbys, y por eso no termina nunca de tratarse, hace diez años que venimos con esta ley”, remarcó.

“Estoy acá porque creo que todo fuego es político”, afirma Sol, una mujer autoconvocada que habla de manera concisa y resuelta mientras sostiene un cartel que reza “Somos río”. A las doce del mediodía y las organizaciones sociales van desconcentrando. Los percusionistas son casi los últimos en irse, pero de a poco van dejando de tocar. Las banderas se pliegan, los carteles que había en el piso se levantan. Un joven apaga el fuego pequeño y controlado que habían montado frente a la entrada lateral del Congreso. Ahora quedan otros por apagar, mucho más grandes.