¿Existe la vida después de X?

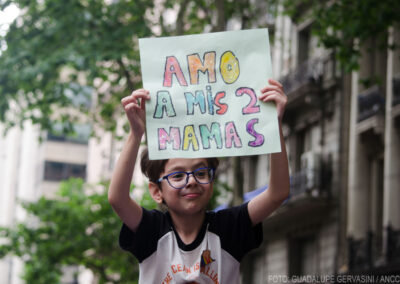

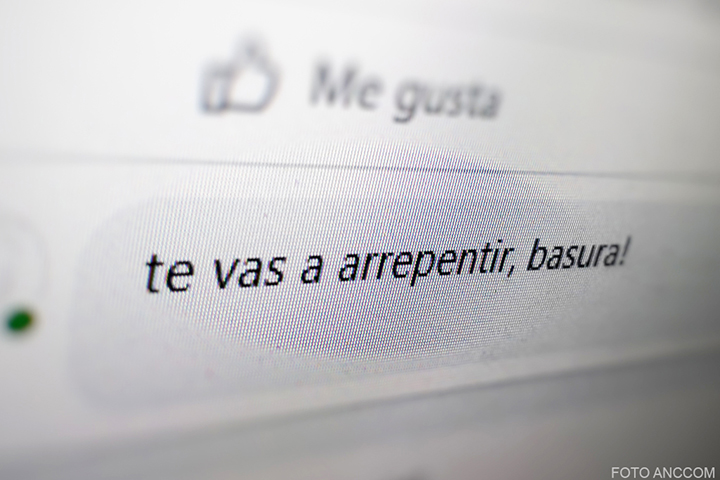

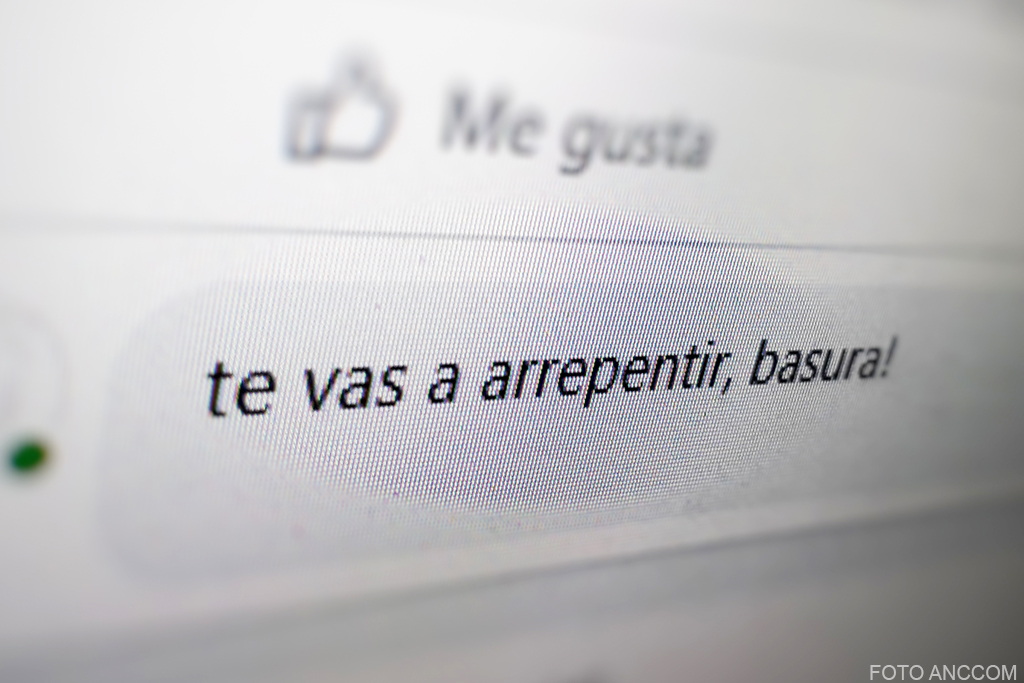

Numerosos escritores, intelectuales y medios de noticias decidieron dejar la red sociodigital X preocupados por la reproducción masiva de desinformación y discursos de odio que circula en ella. ¿Hay redes alternativas?

Tras la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en octubre de 2022, se han multiplicado las preguntas acerca de a qué intereses responde la red social y si potencialmente esta puede ser un amplificador de desinformación y discursos de odio. Los problemas con la red social, rebautizada por su nuevo dueño como X.com, se profundizaron desde la compra. Por esta razón varios medios europeos de gran renombre abandonaron la plataforma, como es el caso del diario britanico, The Guardian y La Vanguardia, uno de los principales diarios de España. Ambos medios argumentaron su preocupación por la fuerte proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas que existe en la red social como la principal razón de su abandono.

Por otro lado, el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el consiguiente nombramiento de Musk para dirigir un hipotético nuevo Departamento de Eficiencia del Gobierno, han potenciado el rechazo al personaje y el éxodo de usuarios que deciden no continuar en la plataforma. A los diarios mencionados se sumaron algunas celebridades como, por ejemplo, el escritor estadounidense Stephen King y la actriz Jamie Lee Curtis. Luego, miles de usuarios más anónimos siguieron su camino. En el ámbito local, la periodista María O’Donnell es una de las que anunció que está considerando abandonar X. Pero una pregunta sigue sin ser respondida: ¿Existe una alternativa a la plataforma de Musk?

BlueSky

BlueSky parece ser la red social que más se ha beneficiado del éxodo de usuarios que abandonan X, siendo la principal alternativa a la plataforma de Musk. Fue creada por el antiguo dueño de X, Jack Dorsey y tiene un diseño similar al Twitter original. Además, permite a sus usuarios organizar su timeline y clasificarlo, eludiendo contenidos o cuentas que prefieren evitar y seleccionando temas y usuarios de mayor interés. Debido a su diseño y su protocolo relativamente descentralizado, BlueSky dificulta la acción coordinada de bots y la proliferación de discursos de odio, lo cual explica porque es la opción favorita de aquellos que dejan X preocupados por este problema.

En diálogo con ANCCOM, Martin Becerra explica: “En Bluesky hay y habrá discursos de odio al igual que en toda red social. El tema es que esos discursos no están estimulados por diseño algorítmico, lo que sí ocurre especialmente con X. La organización cronológica del timeline, la posibilidad de desactivar respuestas violentas con las que los trolls suelen citar contenido ajeno y de que los bloqueados no puedan ver el contenido de quienes los bloquearon, atenúan la instalación de los ataques como ADN en esta plataforma”.

Mastodon

Desde el otro lado del ring, en un rincón que recuerda a los tiempos de inicio de la web y sus protocolos abiertos, está Mastodon, una red social creada en 2016 que permite al usuario tener más autonomía en su interacción con la plataforma. Al ser una red social descentralizada, basada en software libre, el usuario no debe conectarse a un único servidor central, sino que puede elegir entre varios que se comunican entre sí mediante un protocolo llamado ActivityPub. Cualquier agrupación, institución o empresa puede instalar su propia instancia en servidores propios y ofrecer a los usuarios que se sumen. Justamente esa falta de interoperabilidad es la que hace tan costoso irse de X: todo el trabajo previo, los seguidores, la trayectoria se pierden. Con Mastodon eso no podría pasar

“Mastodon promueve una relación más personalizada entre los usuarios de ese servidor y la persona que lo mantiene”, cuenta Uctumi, uno de los activistas de la organización Cybercirujas que prefiere utilizar su seudónimo de las redes. “El problema con las redes que están centralizadas y tienen un dueño, es que pueden ser vendidas y manipuladas por cualquiera. En las redes descentralizadas ese poder central se elimina como posibilidad y el poder pasa a la comunidad”, agrega.

Entre las ventajas que ofrece Mastodon a la experiencia del usuario está que por diseño no tiene publicidad y es posible editar las publicaciones de manera gratuita. Además, la plataforma no cuenta con un algoritmo invasivo sino que el usuario ve cronológicamente el contenido de aquellos a los que decidió seguir. Las redes sociales comerciales, en cambio, en su afán de ganar dinero buscan mantener a los usuarios el mayor tiempo posible utilizando sus aplicaciones para mostrarles publicidad. Para esto utilizan algoritmos que entregan contenidos seleccionados y editorializan la experiencia, justamente uno de los mayores problemas de X.

En Mastodon, el usuario tiene más poder de elección que en otras redes, sobre qué contenidos ver. Uctumi explica: “Tenés varias líneas de tiempo, la más restringida que te permite ver sólo a los usuarios a los que seguís, una más amplia con la que tenés posibilidad de mirar todo lo que transcurre en el servidor al que estás logueado, o ver una línea de tiempo de todos los servidores que federan con ese servidor”. Una red de redes, como en los orígenes de internet, pero no como en la actualidad que cada empresa y plataforma busca generar jardines cerrados en los que mantener a sus usuarios.

¿Es sostenible este modelo?

Al ser un fenómeno reciente, siendo ambas plataformas aún muy jóvenes, todavía existen dudas acerca de si este modelo más descentralizado es sostenible en el tiempo. En el caso de BlueSky, al ser una empresa privada, su sustentabilidad depende de varios factores: “El financiamiento de Bluesky es tan opaco como el de otras redes y plataformas digitales, y el riesgo de que sea finalmente comprada por capitales que alteren su actual configuración existe y es real”, opina Becerra. Es importante recordar que BlueSky es una red “poco madura”, surgida en 2022, por lo tanto se requiere tiempo para ver en qué decanta. Como advierte Uctumi de Cybercirujas: “No sabemos si el día de mañana los dueños de BlueSky decidirán abandonar la idea de descentralización y vender su servidor central con todos sus usuarios a algún magnate”.

Por otro lado, el activista de Cybercirujas aseguró que es más seguro que Mastodon pueda mantener su carácter descentralizado que BlueSky: “Al ser una plataforma verdaderamente descentralizada, da muchas más garantías de que ninguna corporación se la apropie”. Habrá que esperar para saber si el fenómeno de la descentralización es algo sostenible en el tiempo. De momento, BlueSky y Mastodon son las opciones más viables para este éxodo de usuarios que abandonan la plataforma de Musk, pero solo el tiempo dirá si estamos ante un cambio de paradigma en el mundo de las redes sociales o la lógica de mercado se termina imponiendo sobre ellas.