“Necesito poder contarles a mis hijos que en este país se hizo justicia”

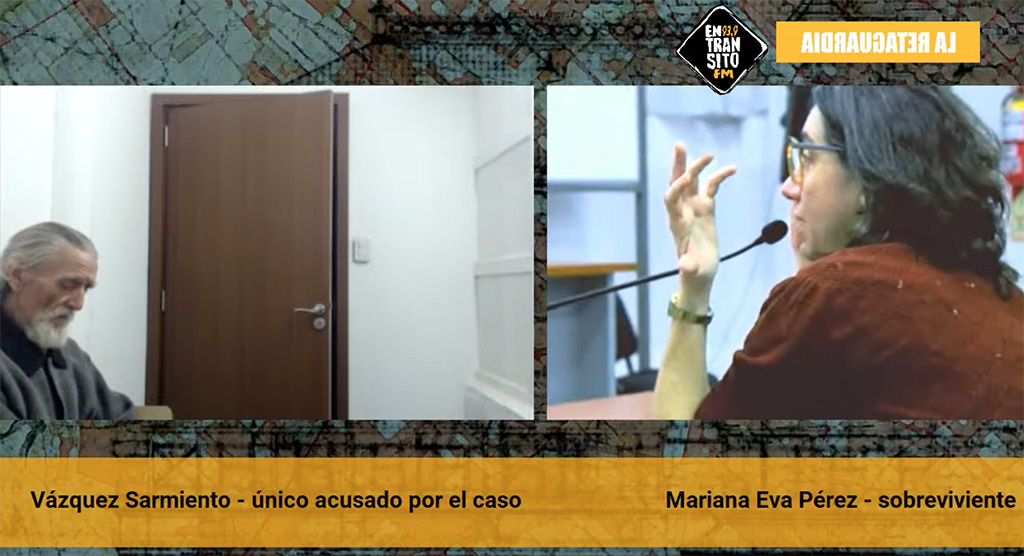

El martes 10 de septiembre se llevó adelante la segunda sesión del juicio Mansión Seré IV y RIBA II, donde prestó testimonio Mariana Eva Perez, víctima y querellante. También amplió su declaración Julio Cesar Leston, imputado en la megacausa.

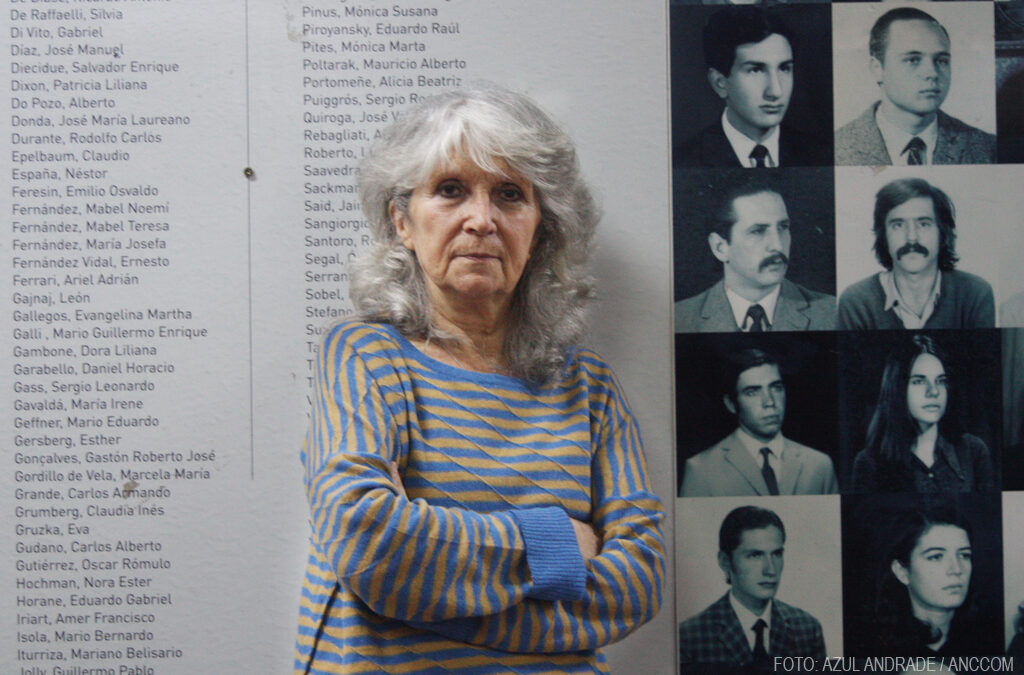

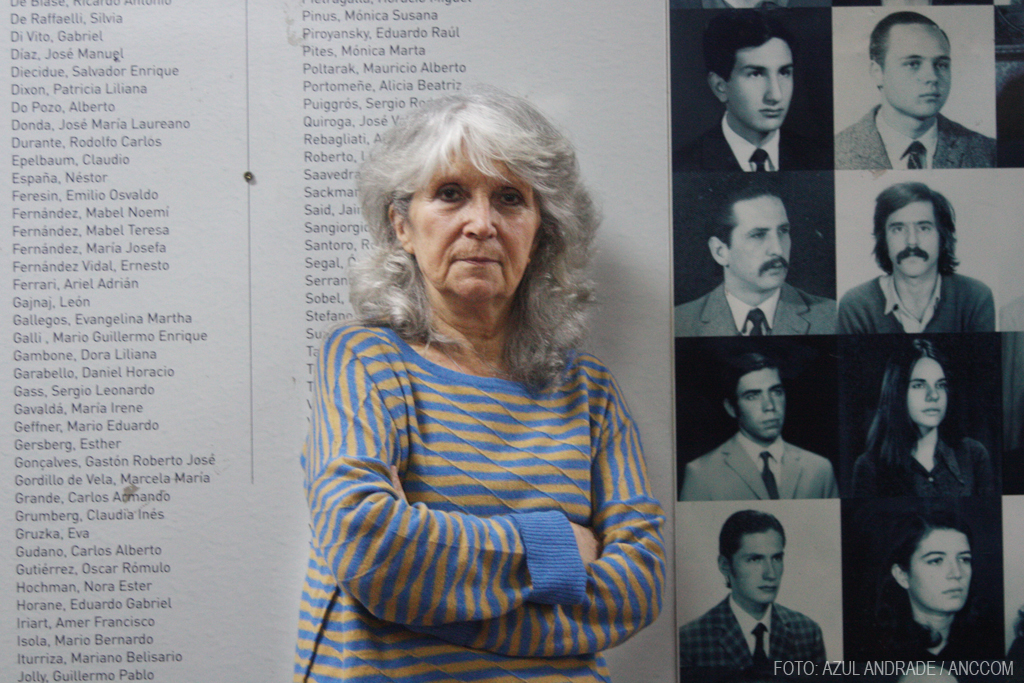

Mariana Eva Perez en la primera audiencia de Juicio.

“Necesito que la justicia me contemple. Que me incluya a mí en el lugar que corresponde. En esa casa en donde me llevaron no sé si en brazos de mi mamá”, declaró Mariana Eva Perez, víctima y querellante por la desaparición de sus padres Patricia Roisimblit y José Manuel Perez Rojo. “Este es el agujero negro por el que se me va la vida”, agregó con la voz ahogada, en referencia a aquello que no puede reponer de su historia en aquellas horas en que la secuestraron cuando era apenas una bebé. Pidió que se contemple su secuestro, no solo la desaparición de sus padres y la apropiación de su hermano, alegando que ella también fue víctima de aquel crimen: “Yo no era la estufa. Soy una persona. Yo estaba ahí. A mí me llevaron”.

Alrededor de las 9 de la mañana varias personas comenzaron a aglomerarse en la puerta del Tribunal Oral Federal N°5 de la localidad de San Martín. En esta segunda instancia se dio inicio a la audiencia por el juicio de la causa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestó testimonio Mariana Eva Perez. En su testimonio a lo largo de la jornada, la testigo focalizó en cómo se llevó a cabo el procedimiento del secuestro de su padre y su madre embarazada, por parte de la fuerza aérea, crimen por el que tiene que responder en este juicio Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

La testigo intentó reconstruir lo que sabe a partir del relato de sus familiares: los secuestraron por separado, a su madre junto a ella siendo apenas una bebé de su domicilio, mientras que a su padre se lo llevaron junto con Gabriel Pontnau del comercio familiar. A Mariana Eva Perez la devolvieron a su familia. Pero desde aquel momento no se supo más de sus padres, más allá de algunas llamadas que recibieron los familiares: en una única oportunidad Rosa Tarlovsky de Roisinblit, abuela de Mariana, logró comunicarse con su hija Patricia. Nunca más tuvieron noticias, hasta que Julio Cesar Leston, imputado en este juicio, admitió saber que a la mamá de Mariana la tiraron al mar. De su hermano, Guillermo Perez Roisinblit, no supo nada por más de veinte años hasta que, por una denuncia registrada en Abuelas de Plaza de Mayo, logró dar con su paradero.

Juan Carlos Vazquez Sarmiento. Foto: 27/8/2024

Ambas esquinas del juzgado estaban cortadas por una patrulla y decenas de policías desperdigados por la cuadra. Muy de a poquito, de a una, de a dos, de a tres, el lugar se fue llenando de personas pidiendo justicia: las familias, las querellas, las organizaciones, los medios comunitarios de comunicación, comenzaron a superarlos enormemente en número: la frase “somos más pueblo que milicos” resuena en el aire.

“Moreno por la memoria”, “Asociación Seré por la memoria y la vida”, son las inscripciones que cuelgan de las banderas que penden entre dos árboles, rodeados por canteras que profesan la palabra Justicia construida entre pedacitos de cerámica celeste y pañuelos blancos pintados. Así el día haya estado gris, la garúa que cayó no les movió un pelo a quienes estaban esperando para entrar.

Las personas hablan de las novedades de la causa, de cómo llegaron, cómo viajaron, si es necesaria la acreditación, si acaso podrán entrar: hubo involucrados que se encontraron con que no podían asistir a la sesión por ser testigos futuros, sin estar aún notificados al respecto. El clima es de espera paciente hasta que hacen pasar a todos y ya se palpita el inicio.

Una vez adentro, la sala se llenó de prisa. Del lado derecho los acusados y sus defensas. Del lado izquierdo, las querellas y el público. Julio Cesar Leston, excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), tiene que responder por los crímenes de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en el circuito de inteligencia de zona oeste de Buenos Aires. Se mantiene serio e indemne, totalmente inexpresivo, casi desentendido de la realidad, mirando ajeno hacia adelante. Atrás de él se encuentra otro acusado, José Juan Zyska, quien se negó a declarar. Lo mismo decidieron hacer Rafael Lynch, Juan Carlos Herrera y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quienes se encontraban presentes a través de la plataforma zoom.

Tras varios inconvenientes técnicos se inició la audiencia. El abogado de Mariana Eva Perez, Pablo Llonto, realizó una petición para que ella pueda estar presente en la sesión, situación que le estaba siendo negada por ser testigo en la causa y tener que declarar en la jornada. Llonto se amparó en la Ley de víctimas que avala el derecho a la participación de los testigos damnificados en la causa. La moción es secundada por todas las querellas y defensas exceptuando al doctor Gonzalo Miño -abogado defensor de militares, policías y agentes del Estado acusados de ser autores en casos de lesa humanidad- que, en defensa del debido proceso, se posicionó en contra. La jueza María Claudia Morgese Martin definió conceder el pedido de Llonto y Mariana Eva Perez ingresó a la sala.

Los imputados fueron los primeros en declarar. Zyska, Herrera y Lynch no vacilaron en su respuesta, no tenían intención de ampliar su testimonio, oportunidad que pueden utilizar en cualquier instancia del juicio. Vázquez Sarmiento, entre divagues y titubeos también se negó, alegando estar muy enfermo para siquiera recordar su fecha de nacimiento, mucho menos tener conocimiento de haber cometido algún tipo de crimen por los cuales se lo está enjuiciando. Como bien recordó Mariana Eva Perez en su testimonio un rato más tarde a todos los presentes, Vázquez Sarmiento fue parte de la tan repudiada visita de los diputados libertarios a los genocidas que tuvo lugar el pasado 11 de julio: “Lo reconocí. Cuando nadie más lo había reconocido, yo lo reconocí”, destacó en referencia a la foto que se divulgó de la visita.

José Juan Zyska y Julio Cesar Leston. Foto: 27/8/2024

Leston sí declaró. Entre un cinismo desentendido y una jocosidad ensayada confirmó que estaba dispuesto incluso a contestar preguntas: “Resulta que ahora me encuentro con que me llueven denuncias”. Relató que como excabo primero de la RIBA su principal tarea era realizar informes religiosos y que para ello su fuente principal eran los diarios de papel. Niega haber torturado a alguien: “No sería capaz de disparar ni a un gato”, expresó. De la misma manera niega haber participado en conflictos o enfrentamientos armados a lo largo de su carrera. Para contrastar su afirmación, la fiscalía presentó un informe escrito por Leston hacia sus superiores en el año 1990, en el que realizaba una declaración de sus tareas y de su compromiso como militar, para conseguir un beneficio previsional. En aquel informe admite no sólo haber participado en enfrentamientos, sino que detalla que eran parte de su desempeño casi diario y que estaba inmiscuido en la lucha contra las organizaciones “clandestinas”. Ante la pregunta sobre esta nota por parte de la fiscalía, él respondió que era una exageración y amplió: “Esperaba que me sirviera para que me den una manito”. Minutos después vuelven a preguntarle por su tarea en la RIBA y el “factor religioso” que él registraba. Leston repite que su fuente eran los periódicos y los medios. Ante el interrogante acerca de la utilización de informantes, el imputado alegó que para ello requeriría dinero y eso es algo que no tenía a la hora de realizar su tarea. La incredulidad del público solo aumentaba tras pasar el tiempo y llegó a un pico máximo cuando declaró que “solo quise ser un oficinista” en relación a las tareas que desempeñaba. Definitivamente la elección de frases de Leston causaron una indignación inusitada a lo largo de la jornada, como ocurrió momentos después cuando dijo que “el espacio no daba” para tener detenidos, mujeres embarazadas y bebés en la RIBA. En todo caso sostenía que, de realizarse, constituiría un evento “reservado”.

Mariana Eva Pérez

“Querían que yo tenga un hermano”, expresó Mariana Eva Perez, cuando finalmente llegó su turno para hablar como testigo. Relató la historia de su familia, de su madre Patricia Roisinblit y de su padre José Manuel Perez Rojo. Mencionó su vocación de militancia, su compromiso, su lucha colectiva. La testigo afirmó que se hallaba emocionada por todo este proceso de memoria y que encontraba un paralelismo entre la construcción y acompañamiento colectivo de los juicios y las convicciones de sus padres.

En torno al tópico del apoyo social a los juicios, Perez afirmó al terminar la sesión y en diálogo con ANCCOM: “Llegar a esta instancia colectivamente es algo muy distinto, diferente al juicio de 2016, que era muy chiquito, por nuestro caso solo. Entonces, no había más público que el que podíamos movilizar nosotros”. Luego enfatizó: “Me hace sentir bien llegar ahora a este juicio siendo una más entre otros”, haciendo referencia a la cantidad de víctimas que registra esta megacausa y que comprende aquellos crímenes perpetrados en un circuito represivo comandado por la Fuerza Aérea en toda la zona oeste. Su testimonio sigue: “En este juicio, por fin, se le está imputando a Vázquez Sarmiento su desaparición” declaró la testigo y víctima, haciendo referencia al secuestro de su familia. En varios puntos del relato volvió hacia la responsabilidad de la Fuerza Aérea en este crimen. Mariana relató cómo ha podido reconstruir el momento del secuestro de sus padres, su periodo en cautiverio y finalmente, cómo desde su trabajo en Abuelas, logró dar con la identidad de su hermano secuestrado y apropiado, Guillermo Perez Roisinblit, quien pudo recuperar su identidad.

En torno a las tareas que desempeñó aquel circuito represivo, Perez apuntó: “La RIBA se creó para eliminar a la ‘subversión’. Del primero al último estaban empleados en eliminar a la disidencia política de la zona oeste”. La testigo demandó que dentro de aquel circuito represivo existía todo un engranaje que se encargaba de tareas de inteligencia: “Acá tendría que estar toda la RIBA”, puntualizó.

El público escuchó atento y conmovido el relato de la testigo, lleno de detalles, de emoción, que intentó reponer discursivamente toda su historia de vida en una declaración. Un relato desordenado, en el que ella admite perderse, atravesada entre los recuerdos y las emociones encontradas.

Unas oraciones fueron dichas hacia Leston, que se encontraba a unos metros de ella: “Quiero pedirle a Leston que rompa el pacto de silencio, que no le va a afectar en nada, pero que nos va a aportar a nosotros un poco de verdad” -expresó la testigo y agregó- “Es un derecho que nos vienen negando desde aquel momento”.

Las palabras finales de Mariana merecen todo el reconocimiento: “Estoy detenida en este punto. Necesito que esto deje de ser tan personal entre la RIBA y yo. Necesito poder contarle a mis hijos que en este país se hizo justicia”.