Con el foco en la memoria

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina instaló en la vereda de su sede una baldosa en conmemoración a los fotógrafos, camarógrafos y documentalistas detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

“Este era mi esposo. Nosotros militábamos en una unidad básica que estaba acá a la vuelta en los ’70, en México y San José. Circunscripción 13 de la juventud peronista. En nuestra unidad tenemos 13 desaparecidos. Para nosotros, en todos los lugares donde se los recuerde y se los nombre, están presentes. Siempre pedimos memoria, para que nadie olvide lo que pasó; que se sepa la verdad, para que todos lo tengan claro y que algún día podamos saber qué le hicieron a cada uno de los desaparecidos y dónde están los bebés que faltan encontrar; y queremos justicia, que haya cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas”, ruega Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, otra de las 30.000 víctimas de la dictadura sucedida hace casi cincuenta años en Argentina.

A pocos metros de ella, dos hombres de edad avanzada mezclan cemento, agua y arena, sentados cada uno en una silla con un cartel de papel pegado atrás en el que se lee “ARGRA”. Detrás, varias pancartas rezan “Fuerza Pablo Grillo”, recuerdan íconos políticos y anuncian eventos próximos. Descansa a su lado una gran baldosa, repleta de mosaicos de colores, cálida y emotiva.

La sede de ARGRA -asociación fundada en 1942 para fortalecer la solidaridad entre fotógrafos y mejorar su protección social y gremial-, ubicada en Venezuela 1433, no es muy grande, pero de ella entra y sale gente sin cesar: algunos con cámaras, otros con teléfonos, unos pocos con fotocopias en las manos. Desde las 17, la organización convoca a presenciar un acto sumamente conmovedor: instalarán una baldosa que recuerde a los reporteros gráficos, fotógrafos, camarógrafos y documentalistas detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado.

Una vez lista la mezcla de materiales, una ronda de espectadores de todas las edades aguarda atenta a las palabras de Sebastián Andrés Vricella, Presidente de ARGRA. Con una cámara colgada al cuello, entona un discurso en una voz suave que contrasta con los vehículos que, no sin espiar un poco el acto, siguen circulando por la calle Venezuela. Entre otras premisas, afirma: “Esta reivindicación es parte de mantener la memoria viva de nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado”.

El Presidente también evoca el recuerdo de Pablo Grillo, el fotoperiodista argentino herido con un cartucho de gas lacrimógeno en el rostro mientras registraba la represión del miércoles 12 de marzo durante a marcha de jubilados y jubiladas. Comunica que, si bien está mejorando, sigue en terapia intensiva, y el hecho “es parte de entender que esto no puede suceder más”, ya que, como indicó una de sus compañeras de organización, “más allá de lo de Grillo, los colegas que cubren las marchas de todos los miércoles son permanentemente agredidos”. Es ella misma quien, en voz bien alta, exige la renuncia de Patricia Bullrich, a lo que le siguen ruidosos aplausos. Antes de retirarse, lee una carta de agradecimiento firmada por María Adela Antokoletz, hija de María Adela de Gard Antokoletz (fundadora de Madrs de Plaza de Mayo), actual vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, que, ni bien comenzada, sentencia: “Sin memoria no hay futuro”.

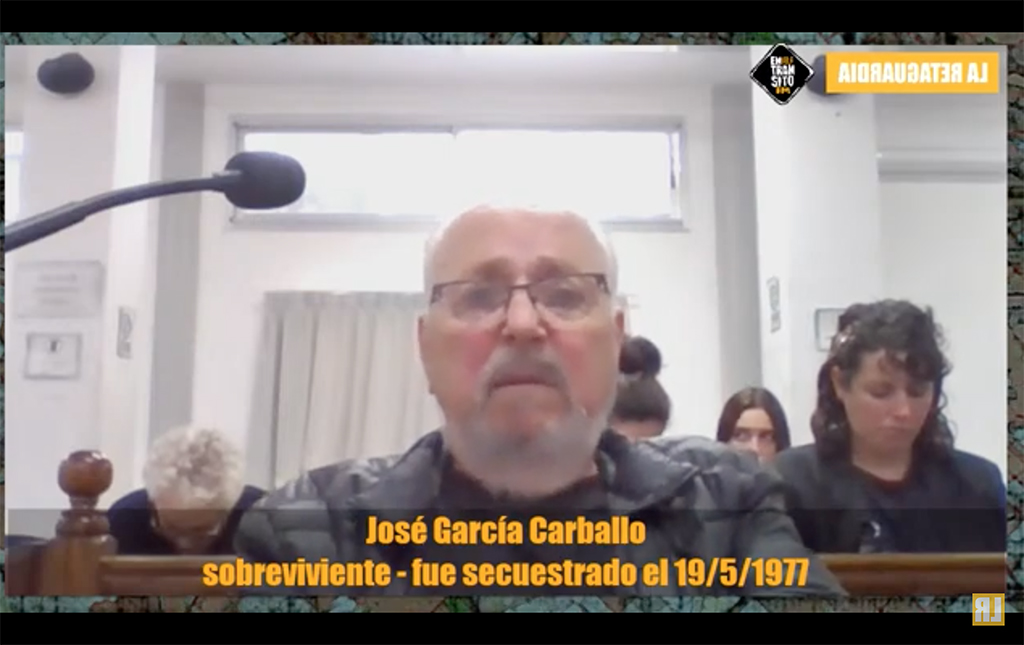

Poco tiempo después, Vricella agradece a las adhesiones -compañeros de la Comisión Vesubio y Puente 12 y Caballito x la Memoria-, a los trabajadores de Baldosas por la Memoria y la Justicia de Almagro y Boedo, y hace pasar al frente a, como ellos mismos se hacen llamar, dos sobrevivientes de la masacre del ’70, para leer la lista de detenidos desaparecidos de ARGRA.

“La motivación de hacer el acto es tan simple como seguir manteniendo la memoria y pasarla a futuras generaciones. Hay una comisión de derechos humanos en la asociación y esto lo venimos trabajando hace años, y nos pareció el momento indicado para poder hacerlo”, le cuenta a ANCCOM el Presidente de ARGRA. “Está bueno que esas generaciones sepan lo que pasó y se interesen, despertar esa curiosidad. Tenemos más de 65 trabajadores y trabajadoras de la imagen desaparecidos. Nuestro objetivo es que la memoria permanezca viva, con verdad y justicia”.

Ante la intriga de en qué objetivos estaban poniendo el foco como organización, afirma: “Con un gobierno donde la represión está todos los miércoles, lamentablemente, en la calle, donde sufrimos un disparo a un compañero reportero gráfico que estudió acá en la escuela, Pablo Grillo… si no hacemos estos actos ni reivindicamos nuestro trabajo y nuestra libertad de poder expresar, perdemos la memoria”.

También con una cámara al cuello, pero a varios pasos de donde se agolpa la multitud, charla animadamente con distintos personajes Daniel Vides, socio de ARGRA encargado de la fototeca. En su intercambio con esta agencia, declara: “Hace mucho que estábamos pensando en esto. La nueva comisión directiva creó una comisión de memoria, y compañeros y compañeras se pusieron a trabajar en ello. Es traer a nuestra vida cotidiana un acto de memoria, una huella que, cuando estamos en un momento de nuestro día en que estamos pensando en cualquier otra cosa, de pronto vemos el piso y vemos un registro, una marca, que nos hace pensar en nuestros compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, y me parece fundamental. En este contexto, es lo único que nos da sentido, el registro de nuestra historia y la memoria, que para la constitución de nuestra asociación es muy importante”. Vides recuerda los inicios de la asociación: “Nuestros colegas que trabajaron antes y durante la dictadura nos dieron una identidad y una posición política, no partidaria sino con el hacer del fotoperiodismo y la comunicación, que es muy constitutiva de nuestra identidad”.

Sobre lo clave del rol del profesional periodístico, determina, con seguridad: “La práctica del fotógrafo de prensa es estar en la primera línea de la historia. Uno está documentando cosas cuando aún no son historia. La dimensión del trabajo va tomando otras aristas con el tiempo, porque va dando cuenta de situaciones y personajes que a lo mejor en el momento no se ve con la claridad que da su paso. Entonces, además de estar informando y haciendo visibles cosas que ocurren, ellos son primera línea de la construcción del relato histórico”.

Con la certeza de que la memoria es un camino que nunca se termina de andar, los sobrevivientes proceden a la lectura de identidades para cerrar la jornada, sin olvidar mencionar que “se trata de una lista abierta, en construcción, que siempre se puede ampliar”. Más por convicción que por costumbre, detrás de cada nombre, la ronda ruge: “Presente”.