40 años diciendo Nunca Más

El 20 de septiembre de 1984, el entonces presidente Raúl Alfonsín recibía el informe final de la CONADEP, un documento clave para establecer las miles de violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura. El recuerdo de quienes lo elaboraron.

El Nunca Más en alto en la última marcha por la defensa de la educación gratuita el 23 de abril.

“Tenían dos hijos, uno muerto y uno desaparecido”, relató María Eugenia Lanfranco, voluntaria en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), socióloga y actriz, en relación a un caso terrible que le tocó registrar en el que un padre había perdido a sus dos hijos, uno de ellos por leucemia y otro en manos de la dictadura. ‘Señorita no sabe cuánto más pesa el cuerpo del desaparecido que el que yo enterré –recordó Lanfranco las palabras del padre en aquel momento–. Yo llevé el cajón de mi hijo que murió con leucemia, pero no sabe cuánto más pesado es no haber podido llevar el otro”.

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como el nuevo presidente electo de la Argentina, iniciando así el periodo democrático más largo del país hasta el momento y dando fin a la dictadura cívico-militar más salvaje que vivió el país. Cinco días más tarde el Ejecutivo creó la CONADEP, una comisión descentralizada que tenía como fin investigar las violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada de personas que se dieron en el territorio argentino desde 1976 hasta 1983. Fue presidida por el escritor Ernesto Sábato y estuvo integrada por doce personalidades reconocidas en todo el país y que provenían de diversas áreas, entre ellas: el médico René Favaloro; los exrectores de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Colombres e Hilario Fernández Long; el rabino Marshall T. Meyer; y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, entre otros. Además, contó con seis secretarios: Daniel Salvador; Graciela Fernández Meijide; Raúl Peneón; Alberto Mansur; Leopoldo Silgueira; y Agunstín Altamiranda. Por otro lado, se valió de casi 100 trabajadores que se abocaron en la tarea de la recepción y luego recopilación de denuncias y testimonios.

«Las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano porque teníamos muy pocas máquinas de escribir. El disco rígido eran nuestras propias cabezas”, describe María Eugenia Lanfranco

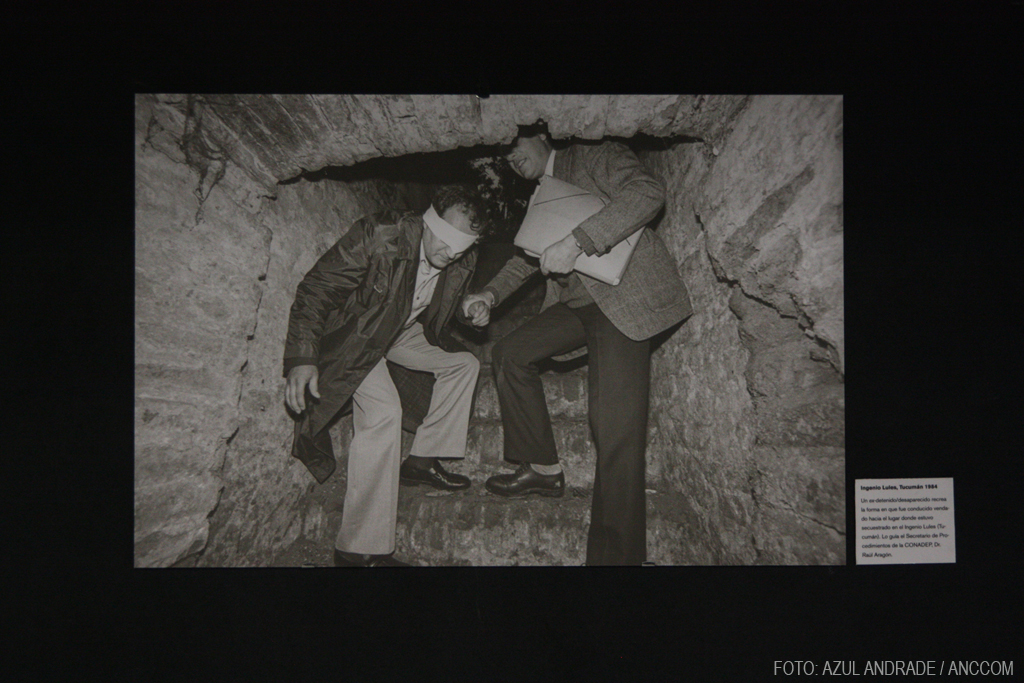

Este viernes 20 de septiembre se cumplen 40 años de la entrega del informe de la Comisión a Raúl Alfonsín en Casa Rosada, un documento de más de 50 mil páginas que condensa el arduo trabajo de la CONADEP y que, dos meses más tarde, se sintetizaría en uno de los libros más importantes de la historia argentina: Nunca Más. “El Nunca Más era una expresión de deseo, de que todo lo que se estaba haciendo sirviera y pudiera dar sustento para lograr que la sociedad se convierta en defensora de la democracia”, sentenció al respecto Daniel Salvador, abogado, radical y uno de los seis secretarios elegidos personalmente por el presidente para participar de la Comisión.

“Nuestra tarea era poder desentrañar qué es lo que había pasado en Argentina durante la dictadura cívico-militar: qué pasó con los desaparecidos; qué pasó con los niños que habían desaparecido de sus familias; todos esos hechos de violencia”, describió el abogado. En la misma línea, agregó: «También era muy importante que se vaya conociendo por la sociedad para que esto no quedara encapsulado y elevar todo a la justicia a medida que se iba conociendo y constatando”.

En este sentido, Salvador conceptualizó los logros de la CONADEP en tres ejes diferentes. El primero fue desentrañar que los crímenes de la dictadura no constituyeron hechos aislados, sino un plan siniestro, premeditado para sembrar el terror: “Secuestro de personas, interrogatorios, torturas, desaparición, robos de bebés, cambios de identidad”, enumeró el abogado y completó: “Nosotros pudimos comprobar en nueve meses que ocurrió eso”. El segundo, continuó el exsecretario, fue lograr un seguimiento detallado en la investigación en una sociedad que primero tuvo que perder el temor para hacerse parte de este proceso: “Veníamos de años de miedo en Argentina y animarse a saber lo que había ocurrido y acompañar toda la investigación terminó siendo una gran gesta del pueblo argentino”, situó Salvador. Por último, el tercer logro que alcanzó la Comisión fue elevar las pruebas a la justicia que, con la consagración del informe, constituyó la base para la ejecución del juicio a las Juntas en el año 1985.

«Dormíamos en el Centro Cultural San Martín, nos levantábamos e íbamos a laburar como perros, todas las noches teníamos pesadillas», recuerda Lanfranco.

La Comisión fue pensada como un proyecto que duraría seis meses, pero, a pedido de sus integrantes, se extendió a nueve. La primera instancia se basó en recibir y recopilar testimonios de sobrevivientes liberados, de familiares de desaparecidos y hasta de vecinos de los centros clandestinos de detención. “Los primeros días fueron difíciles porque había mucho temor. Argentina seguía rodeada de países que tenían gobiernos dictatoriales; además veníamos con antecedentes de golpes de estado que no habían tenido consecuencias”, expresó Salvador y detalló: “También porque aquellos que habían dado el golpe militar, que eran a los que nosotros estábamos investigando y juzgando, se mantenían en plena vigencia, al frente de sus cuarteles y en distintos estamentos del poder en Argentina”.

El trabajo en primera persona

“Nuestra labor era muy artesanal. Las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano porque teníamos muy pocas máquinas de escribir. El disco rígido eran nuestras propias cabezas”, Lanfranco, una de los casi 100 trabajadores de la CONADEP que se encargó de la toma de testimonios. Siempre que se le pregunta cómo llegó a la Comisión, Lanfranco responde que llegó en el tren Sarmiento. Desde Ituzaingó y con tan solo 20 años, se presentó en las oficinas de la Comisión con la decisión de querer colaborar. Así, empezó a trabajar ad honorem y luego de un mes le ofrecieron un contrato. “Fue un impulso de época. Yo fui una paracaidista, sabía que ahí tenía que estar y no me arrepiento”, expresó la voluntaria.

Lanfranco divide a los trabajadores de la Comisión en dos grupos. Por un lado, los que ella llama “notables”, es decir aquel grupo de personas elegidas por el Presidente. Por el otro, «estábamos nosotros, los ‘no notables’, que éramos casi 100. Cada uno tenía un origen diferente. Había gente que venía del exilio, personas que habían estado detenidas y desaparecidas, compañeros que venían de organismos de derechos humanos que ya tenían alguna experiencia –amplió la socióloga. Dormíamos en el Centro Cultural San Martín, nos levantábamos e íbamos a laburar como perros, seguíamos todas las noches teniendo pesadillas, no nos podíamos separar entre nosotros”.

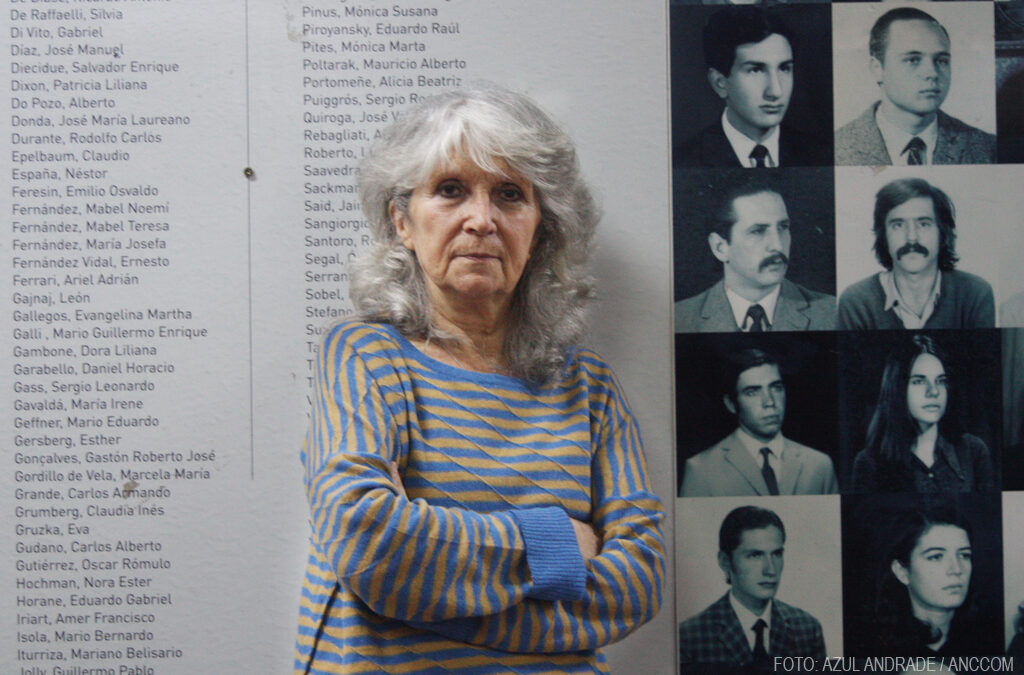

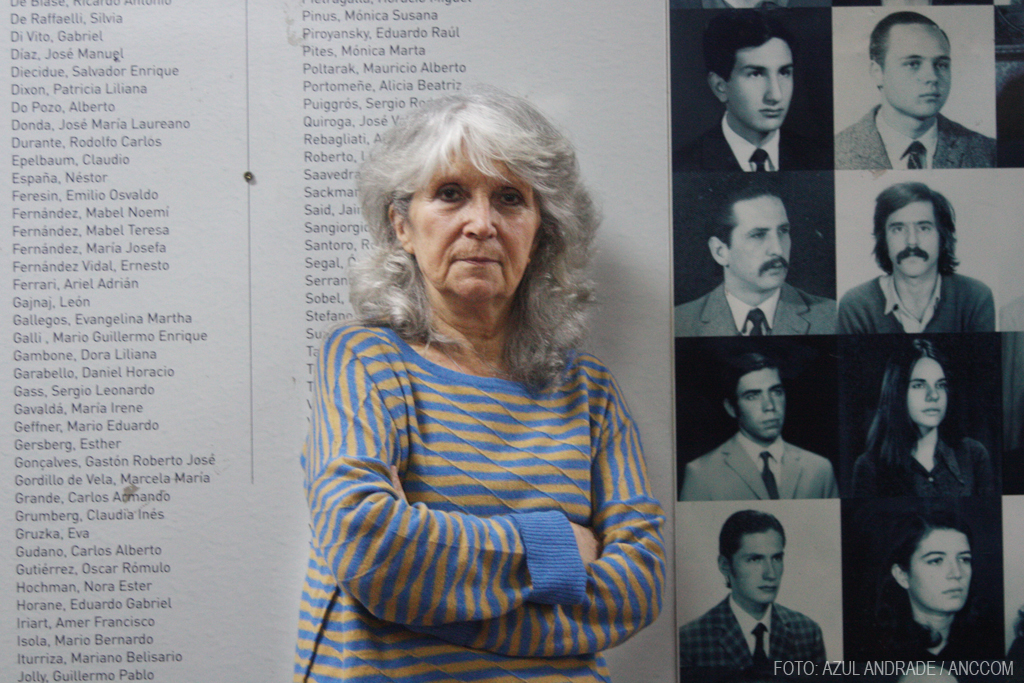

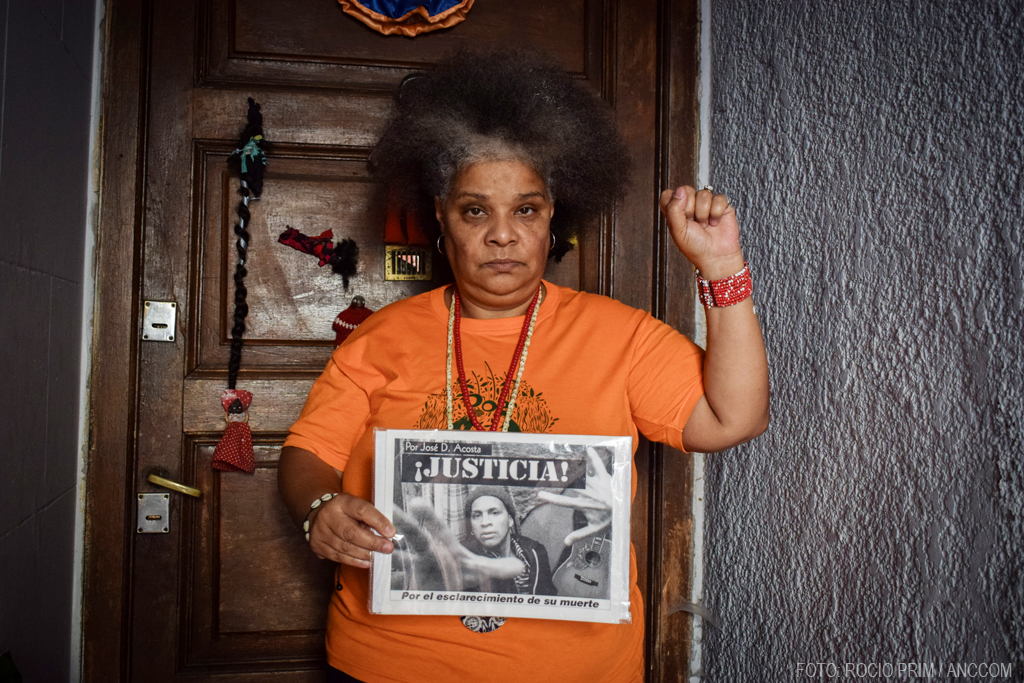

Fotografía de Enrique Shore en la muestra «Evidencias».

Tanto ella como Salvador destacaron la labor y la presencia indispensable de los trabajadores provenientes de organizaciones de derechos humanos. Ellos contaban con la experiencia y la preparación para la toma de denuncias que necesitaba la CONADEP. “En la primera etapa, los testimonios los tomaban empleados de la administración pública que enviaban los ministerios y era una carga gigantesca. Con la llegada de Graciela Fernández Meijide tuvimos la posibilidad de acceder a los legajos de los organismos y de que vengan los empleados. Ahí empezó a tomar otro volumen y la gente empezó a tomar confianza”, destacó el abogado.

Los testimonios empezaron a ser cientos, miles. Salvador explicó que, en un primer momento, se intentó llevar adelante una investigación caso por caso, pero que, después de notar que había características similares en los relatos, lo más conveniente fue agrupar los casos según estas similitudes. “Si tomábamos una denuncia en la cual una persona relataba que se escuchaba pasar trenes, que había una gotera sistemática de un caño y que había ladridos de perros, y había otro testimonio que hablaba de un tren, de ladridos de perros y de una gotera, probablemente eran dos personas habían estado en el mismo centro clandestino y eso aumentaba la información”, añadió Lanfranco al respecto. Esas declaraciones ayudaron, entre otras cosas, a la reconstrucción espacial de los centros clandestinos de detención.

“El informe fue un paso inicial súper importante que sentó las bases del Juicio a las Juntas. No fue el fin, fue el comienzo”, puntualizó Enrique Shore, fotógrafo oficial de la CONADEP, cuya labor de registro visual continúa teniendo repercusión hasta la fecha. “Nunca tuve dudas de hacer ese trabajo, pero desde luego ni de casualidad tenía conciencia de la importancia que tenía y la repercusión que iba a tener a través del tiempo, es increíble”, reflexionó Shore.

El fotógrafo relató el proceso de visitas a los centros clandestinos de detención, que se realizaban también con abogados, arquitectos, testigos y sobrevivientes, precisamente para constatar que los testimonios coincidieran con la realidad espacial. “¿¡Cómo alguien va a saber describir exactamente las características de una habitación, donde está la ventana, qué escalera hay!?”, se preguntó Shore y agregó: “Justamente constituía una prueba documental porque es imposible que conozcas en detalle un lugar donde teóricamente nunca podrías haber estado”.

“Hubo muchas imágenes que inicialmente no les di mayor significado y resulta que fueron muy importantes y que siguen teniendo vigencia”, continuó el fotógrafo, quien narró varios episodios que lo han atravesado personalmente y que hasta hoy lo hacen emocionar. Uno de ellos se trataba de una fotografía en la que se veía a un señor que estaba señalando una mancha en el piso dentro de una habitación en uno de los centros de las afueras de Buenos Aires. En ese momento, la foto no significaba nada especial: “Este año, muchas décadas después, una de las señoras que trabaja en ese centro de memoria, me contó que gracias a esa foto se había identificado a una persona desaparecida porque habían visto que lo que estaba señalando el señor era una mancha de sangre. Mandaron a hacer un análisis de ADN y lograron identificar exactamente a la persona que habían matado ahí. Eso fue muy sorprendente para mí”, expuso Shore.

“Aunque habían pintado por encima todavía se distinguía esa inscripción, a través de los años”, relató el fotógrafo, en referencia a otro episodio de reconocimiento que sucedió en el conocido Pozo de Quilmes: un hombre sobreviviente encontró en la pared del centro de detención una inscripción que reconoció como propia, escrita hace añares en el momento de su secuestro: “Dios mío, ayúdame” se leía en aquella pared. Retrato que para Shore constituye una de las fotos más tremendas que ha hecho a lo largo de su vida.

El informe en el interior del país

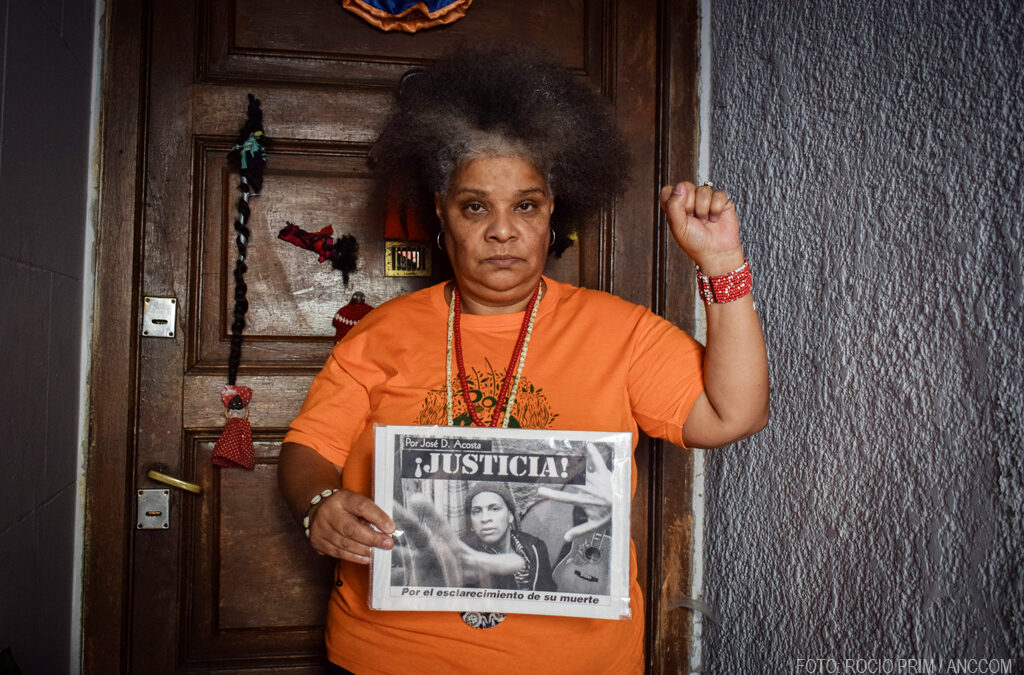

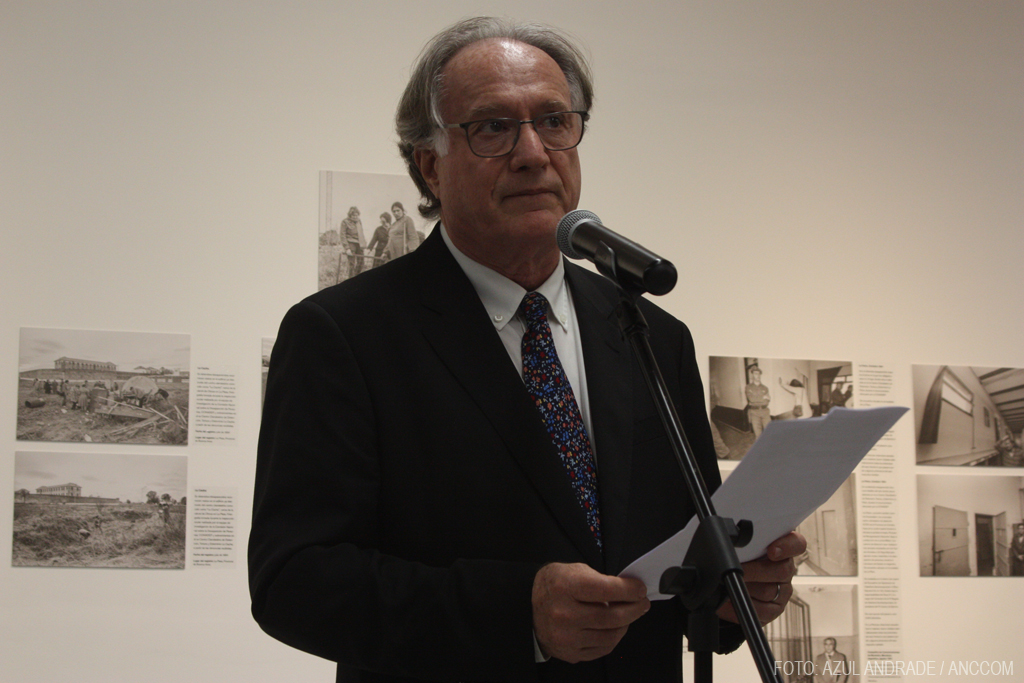

“Señorita, ¿usted me los va a encontrar?”, le preguntaron a Lanfranco en uno de los momentos más duros de uno de sus viajes a Tucumán con el equipo de investigación de la Comisión. La voluntaria contó la historia de quince jóvenes desaparecidos de un mismo ingenio a las afueras de San Miguel: “Los trabajadores habían pedido reducción de la carga horaria de 14 a 12 horas por día. Los desaparecieron”, relató Lanfranco. Y parafraseó el pedido de aquel padre por su hijo: “Vine porque la patrona no para de llorar desde el día que se llevaron a los changos”. También, analizó que este caso se trató de uno de tantos ejemplos de la complicidad empresarial con el poder militar, que se movían entrelazados.

La socióloga hizo hincapié en la disparidad existente entre Buenos Aires y el interior del país en torno a la consciencia de lo que había ocurrido durante la dictadura y, especialmente, en torno a la conceptualización de la figura del desaparecido: “Ahí el mundo era otro. No existía una interpretación política de lo qué había pasado”, apuntó Lanfranco. Más allá de la despolitización que existía, según la voluntaria, había un gran nivel de analfabetismo social, que repercutió de forma negativa en la falta de información para reunir la documentación necesaria para denunciar las desapariciones o demandar el habeas corpus. “La mayoría de las personas que se acercaban era la primera vez que hacían la denuncia por la desaparición de un familiar”, señaló. Asimismo, analizó que muchas familias se pudieron animar a denunciar por la existencia de un organismo público que se encargó del registro de las desapariciones, como lo fue la CONADEP.

Si hay algo que une a los integrantes y trabajadores de la Comisión, es que todos destacan es la excepcionalidad de este proyecto. “La CONADEP fue la comisión de la verdad, única en el mundo. Inauguró algo importantísimo porque superó todas las estructuras políticas. El logro es, definitivamente, de todos los argentinos”, expresó Salvador. Por otro lado, Shore afirmó: “Es fundamental para un pueblo conocer el pasado e ir sacando a la luz todas las cosas que estuvieron tapadas por tantos años. La única manera de que todo esto se supere en el futuro es con Memoria, Verdad y Justicia”. Concluyó Lanfranco: “Hay un común denominador de todos los trabajadores de la CONADEP porque todos decimos lo mismo: ‘Fue el trabajo más importante que hice en mi vida’. Todos decimos lo mismo porque nos marcó a fuego”.

Fotos y relatos

El viernes 20 de septiembre, en el 40° aniversario de la entrega del informe que constituiría el Nunca Más, habrá diversas actividades para conmemorar la labor de estos trabajadores en la búsqueda de Verdad y Justicia para el pueblo argentino. A las 12, se inaugurará la muestra Evidencias. Fotografías, de Enrique Shore, en la Legislatura porteña. Esa misma tarde, a las 16, se realizará en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA la charla Memorias de los trabajos de la CONADEP en la que participarán María Eugenia Lanfranco, Enrique Shore, Eduardo Schiel y Laura Reboratti. Ambas jornadas serán libres y gratuitas.