Una contramuestra en Mar del Plata en defensa del cine nacional

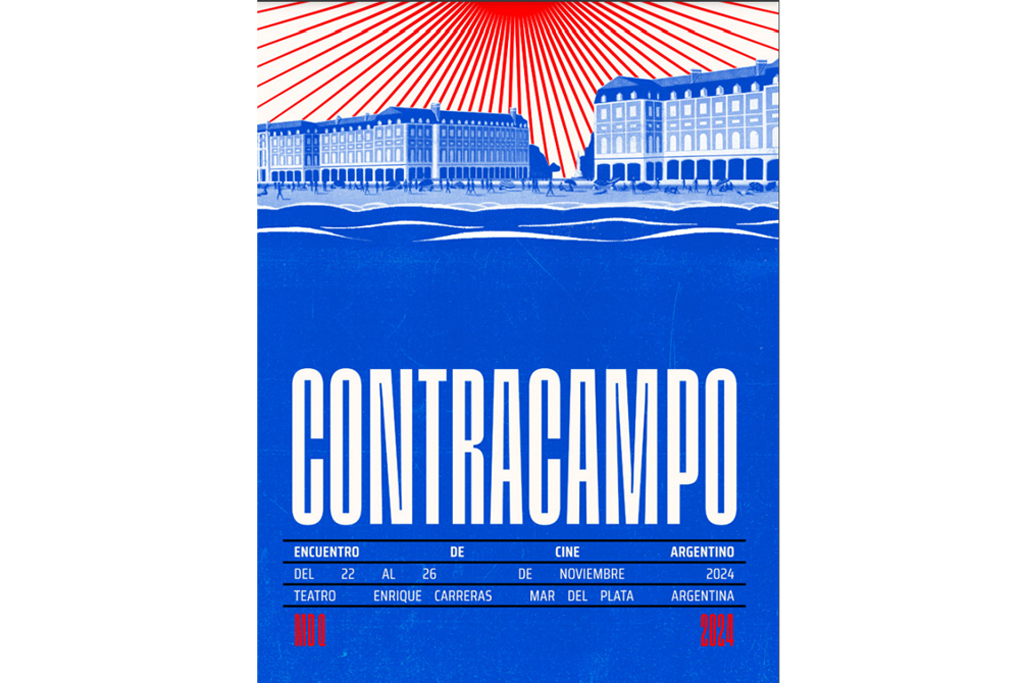

En paralelo al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en oposición a las medidas implementadas por la nueva Comisión Directiva del INCAA, se presenta Contracampo, que desea ser una espacio para imaginar un futuro distinto para la industria audiovisual.

Organizada por un grupo autoconvocado de directores, productores y críticos, Contracampose concibe como una acción en defensa del cine nacional. El encuentrose realiza entre el 22 y el 26 de noviembre –en paralelo al histórico Festival de Cine de Mar del Plata–, con sede en el Teatro Enrique Carreras de la ciudad balnearia.

Con películas de Martín Rejtman, Mariano Llinás y Diana Cardini, la grilla de Contracampo busca reflejar las diversas formas de producción que existen y su importancia para la construcción de una identidad compartida.“La formación de espectadores y el cultivo del deseo de las audiencias por ver cine nacional deberían ser una política de Estado y no sólo responsabilidad del sector audiovisual”, manifiestan los organizadores de la muestra.

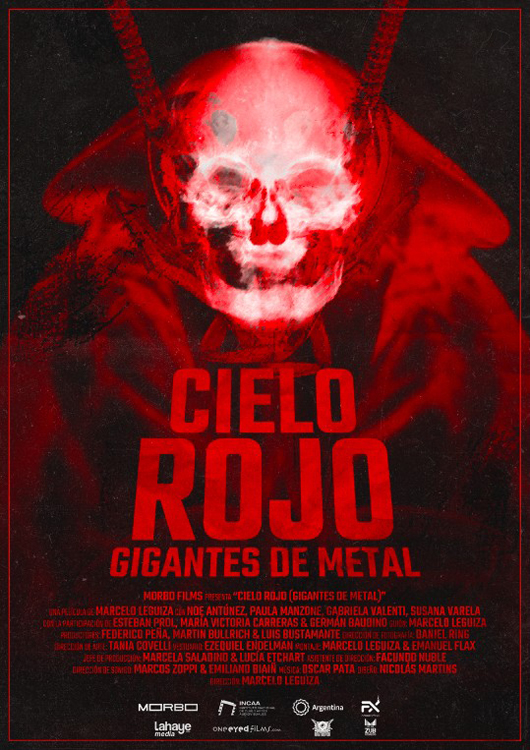

La programación incluye 37 películas, producidas en diversas regiones del país y que pertenecen tanto al círculo independiente como al comercial. Se destacan El aroma del pasto recién cortado de Celina Murga, el documental Las formas de la invención de Maia Navas y el largometraje Breve Cielo de David José Kohon.

También se ofrece un recorrido histórico por las distintas etapas del cine nacional con la proyección de obras situadas en la época clásica, la renovación modernista de los años 60 y la posdictadura. “Buscamos demostrar que el pasado y el presente del cine argentino son igualmente valiosos e inseparables a la hora de pensar en su futuro”, expresan desde la organización.

Con la idea de ofrecer un espacio de debate y recuperar discusiones acerca de lo que sucede dentro y fuera de las pantallas, Contracampo contará con actividades especiales de formación y reflexión. Los desafíos de la distribución, la reducción de la financiación, la sostenibilidad del cine independiente y la crisis del patrimonio audiovisual son algunos de los ejes que se abordarán en la librería El Gran Pez de “La Feliz” entre el 23 y el 26 de noviembre.

Mientras tanto, la 39° edicióndel Festival de Cine de Mar del Plata, quese desarrollará hasta el 1 de diciembre,pondrá el foco en celebrar sus 70 años de historia. “El Festival sirve para participar en la construcción del cine argentino”, aseguró Gabriel Lerman, periodista y flamante director artístico del evento en diálogo con ANCCOM, tras la presentación oficial en el Cine Gaumont, de la ciudad de Buenos Aires.

La cartelera del único festival de cine clase A de Latinoaméricacuenta con la proyección de 125 títulos –75 menos que la última edición– y tiene por primera vez como país invitado a Japón. Entre las visitas internacionales sobresalen el cineasta canadiense Jason Reitman (ganador del Globo de Oro por Amor sin escalas), la actriz española Adriana Ugarte (El tiempo entre costuras) y la directora mexicana Fernanda Valadez (Sin señas particulares). También habrá lugar para homenajear el cine nacional con la proyección de clásicos como La treguade Sergio Renán a 50 años de su estreno, La Patagonia rebeldede Héctor Olivera y Boquitas pintadas de Leopoldo Torre Nilsson, a un siglo de su nacimiento.

Durante el evento, tendrá lugar la Competencia Argentina y Latinoamericana de corto y largometrajes en la que participarántítulos como 1978, de Nicolás y Luciano Onetti, Después del finalde Pablo César y Bailamos para no estar muertosde Lucía Benavente. En la Competencia Internacional, que contará con la presencia de la actriz colombiana Angie Cepeda y el director israelí Samuel Maozcomo miembros del jurado, se destacanA real pain del dramaturgo estadounidense Jesse Eisenberg y “There Was, There Was Not” de la armenia Emily Mkrtchian.

Otra propuestainteresante es la Competencia en Tránsito, en la que se presentan proyectos de largometrajes –tanto documentales como de ficción–que estén en proceso de realizacióny deseenobtener un aporte para poder finalizarlo. “Participamos en la construcción de cine argentino no sólo dándole un lugar de exhibición a las películas sino también con competencias para que las puedan terminar”, sostuvoLerman.

Consultado por ANCCOM respecto a los desafíos que enfrenta el sector audiovisual, en un contexto de desfinanciamiento por parte del Estado, Jorge Stamadianos, productor de cine y codirector del Festival,se mostró evasivo y consideró que “las realidades de producción cambiaron en todo el mundo” y que “es necesario tener conversaciones que contribuyan a sostener un cine que posee una marca muy importante a nivel mundial”.

Ahora bien,a diferencia de lo que sucede en el Festival de Mar del Plata, donde las localidades pueden llegar a costar hasta $4300, la muestra alternativa Contracampo ofrece entradas a $2500, un precio más accesible y en línea con el objetivo de democratizar el acceso al cine nacional.

La programación completa de Contracampo se puede ver en su página web. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1824, Mar del Plata).