Ene 24, 2023 | Comunidad, Culturas, Destacado 3

Llegó el año del Conejo de Agua a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo vivieron los argentinos y

la comunidad china en el país?

Argentinos y chinos coparon la Plaza Parques Nacionales en el barrio porteño de Palermo para festejar el Año Nuevo Chino representado por el Conejo de Agua. Debido al calendario lunisolar, esta vez tocó el 22 de enero. No está claro qué pasó hace 4721 años y se cree que los festejos empezaron bastante después, tal vez en el siglo XIV a.C. La leyenda vincula los festejos a Nian, un dragón cuyo nombre significa “año”.

El evento comenzó al mediodía y se extendió hasta cerca de las 19 horas. La temperatura superó los 35 grados durante toda la tarde, pero no fue impedimento para que miles de personas se acercaran a los alrededores del escenario montado en la esquina de la plaza. Desde pantallas gigantes se podía ver un abanico de espectáculos que incluyó desde música y bailes tradicionales hasta demostraciones de artes marciales. En la periferia del lugar había decenas de puestos que ofrecían comida, bebida y merchandising, siempre llenos, con clientes esperando su turno. En el cielo, cientos de banderitas de Argentina y China flameaban colgadas entre los postes de luz y los árboles.

Lyla Peng es productora de moda. Sus padres son de origen chino, pero ella nació en nuestro país, por lo que se autodefine “argenchina”. Ella fue la vestuarista y una de las conductoras de la celebración. En diálogo con ANCCOM, señaló que se sintió muy feliz de ver que mucha gente viniese pese al calor y muy agradecida y honrada de su interés por la cultura china. Lo que tienen en común los argentinos y los chinos es la pasión, asegura: “El chino o la china es como que no se anima a demostrarlo, lo hace de otras maneras. En cambio, el argentino o la argentina es mucho más extrovertido, pero lo que importa es que se demuestre”.

A medida que pasaban las horas, la temperatura y el despliegue artístico aumentaba, al igual que la cantidad de personas que llegaban. Entre ellas estaba Gabriela Chen, una joven china de 22 años de edad que vive desde hace once en el país. Lucía un vestido tradicional llamativo: el público se acercaba a pedirle fotos con ella: “Estoy muy contenta, me siento como en China. Como es una fiesta de nosotros, es muy difícil disfrutarla en otro país”, afirma. Y agrega: “Con mi vestido quiero mostrar que es de China, no es de Japón ni de Corea. Ellos también tienen su vestimenta, pero lo que quiero hacer es que se conozca un poquito de este que es de China”.

Eugenia Romina Ramos es una argentina de 33 años que viajó con su hija pequeña desde el Partido de Quilmes, en el conurbano bonaerense, hasta la Capital, solo para festejar la llegada del año 4721. Tenía el pelo atado y una chaqueta tradicional roja con un diseño y ornamentación típicos de la cultura de esa nación: “Además de ser argentina y que me guste nuestra cultura, me gusta informarme de otras, más de las asiáticas. Me encantan los peinados, la vestimenta, la comida y a mi hija le inculco esto y no solamente comer asado y locro para fechas patrias”.

Cerca de las 18.30, empieza a bajar el sol, aparecen algunas nubes cargadas y el viento se hace presente. Sube al escenario el cantante chino A Long Zhang: el público se levanta con su energía y sus canciones de pop. Las banderitas de Argentina y China, entregadas hace minutos por la organización, se agitan al ritmo de la música. En diálogo con este medio, el músico explicó que está agradecido con los fans que lo apoyan, que este evento es para que todo el mundo pueda participar, tanto la comunidad china, como argentinos y extranjeros: “Estoy sorprendido de que haya tanta gente, porque venimos de la pandemia. No pensaba que tantos iban a participar. No solamente vinieron a ver los shows, sino también a disfrutar de todos los stands de comida”.

El festejo culmina con la tradicional danza de leones y dragones. El escenario y varios metros del césped que lo rodean están vallados y al cuidado de personal de seguridad. Por allí se realizaron ejecuciones artísticas con música a todo volumen y encabezadas por figuras de dragones coloridos que eran sostenidos por varios artistas. Con sus típicos movimientos ondulados, los seres mitológicos bailaban y pasaban por al lado de las vallas. El público más cercano pudo tocarlos: la tradición indica que hacerlo atrae la buena suerte y permite cumplir los deseos que se le pidan, aunque la buena suerte fue para todos los presentes: disfrutar el año nuevo chino desde la Ciudad de Buenos Aires.

Jun 7, 2022 | Entrevistas

Haien nació en Shangai, vivió en la Patagonia y ahora reside en Buenos Aires, donde lanzó su segundo disco, «Olas».

¿Una cantante y compositora nacida en la ciudad china de Shangai, criada en el sur argentino y que ahora vive en Parque Chas? Sí, es Haien (Haien Qiu es su nombre y apellido completo), quien presenta su segundo disco solista, Olas. En esta entrevista habla de la relación entre dos países tan distintos y cómo ser mujer en el ámbito de la música, entre otras cosas.

¿Cómo fue tu niñez?

Nací en China, en Shangai, vine a los 3 años a la Argentina. Fuimos con mis padres a vivir a Puerto Deseado y luego a Comodoro Rivadavia. Con mis padres tengo una gran brecha generacional y cultural. Además, al vivir en el sur, no me relacioné con otros asiáticos de mi generación. Encima, la cultura occidental y la oriental son bastante opuestas, a la vez, complementarias. Me identifica mucho una canción de Facundo Cabral que dice: “No soy de aquí, no soy de allá. No tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad”. Siento que no soy de un lugar específico.

¿Sentís que la ambivalencia cultural influyó tu música?

Tanto en China como en el sur de Argentina viví en la costa y el mar tiene mucha importancia en mi música, sobre todo en las letras y en la esencia. El sur es un lugar frío, despoblado, estepario y ventoso que genera algo introspectivo que tengo bastante presente. También tengo algunos pensamientos más orientales que vienen de sangre. Es un mix que no sé si está muy explícito en mi música pero que es parte de mi identidad.

¿Y cómo llegaste a Buenos Aires?

Me vine a Buenos Aires cuando terminé el secundario para estudiar. Hice un año del CBC para Nutrición y estudié un año de Diseño de Indumentaria. Fueron experimentos de áreas que me interesan pero siempre estuvo la música presente. Ahora trabajo como actriz publicitaria y eso me da tiempo para la música.

¿Cuándo te diste cuenta que querías ser artista?

Desde siempre la música es un refugio y canto desde los 8 años en los actos y en las misas de la escuela. Mi familia trabajaba mucho y no había lugar para lo hedonista. Yo precisamente quería que mi vida fuera opuesta a la de mis padres. Entonces, apareció la música y me abrió muchísimas puertas. Después, en la adolescencia, tuve bandas con las que hacíamos temas de Radiohead, de Alanis Morissette y algunas canciones más experimentales.

¿Cómo fue tu primera presentación en público?

Mi primera presentación fue a los 12 años en el teatro de la escuela María Auxiliadora de Comodoro Rivadavia, donde canté a capela “Sueña” de Luis Miguel. A capela y en un teatro bastante grande, claro que estaba muerta de miedo pero en ese momento me di cuenta que era algo que quería hacer siempre.

Me gusta contar estas historias porque me reencuentro con un momento muy ingenuo y autogestivo con la música. Me acuerdo que me hacía los flyers con témpera y con lapicera, los fotocopiaba y después los pegaba en los negocios del centro. Ser solista también me remite a eso, a moverse para que algunas cosas sucedan.

¿Cómo vivís tu carrera artística?

No sé si yo lo siento como una carrera porque no tengo apuro por ciertas cosas que quizás otros artistas sí. Estoy en un momento de querer disfrutar más del proceso en vez de estar pensando en pegarla o no. Obvio que también quiero tener la mayor llegada posible, es lo que queremos todos. Sin embargo, cada momento es especial, cada colaboración, cada trabajo, y es importante disfrutarlo. Además, una de las cosas más lindas es poder conectar con otros músicos y generar, además de algo artístico, vínculos personales.

¿Qué artistas te inspiran?

Aprendí mucho con Christian Basso, con quién he colaborado en su disco La música cura, y él también ha colaborado en mi primer álbum, La respuesta, de 2015. Me abrió un mundo diferente al que venía transitando. Mi música es bastante versátil, nunca me casé con un género pero venía de proyectos más pop, rockeros o electrónicos, y con Christian me metí en el mundo de la balada y del soundtrack. Fue un encuentro de mucho crecimiento y que me influenció mucho.

¿Cómo fue tu experiencia como cantante de Adicta?

Mi encuentro con Adicta era algo que tenía que suceder. Era un desafío porque nunca me había involucrado en un proyecto en el que tuviera que aprender un gran repertorio de canciones ajenas. Experimenté vocalmente y pulí cuestiones escénicas. Me sentí con la libertad de interpretar y aportar artísticamente.

Como soy muy autodidacta, estuvo buena toda la experiencia para mejorar mi performance en general.

¿Alguna vez sufriste algún tipo de discriminación en el ambiente musical?

Se podría decir que no y con el paso del tiempo empecé a valorar el hecho de ser diferente. Sin embargo, siendo mujer en la música, en un palo más rockero y con más hombres, naturalicé ciertas actitudes machistas. Por suerte, estamos en pleno cambio para ir a un lugar con más igualdad y sensibilidad común.

¿Cómo fue la creación de tu último disco, Olas, en el que participaron, entre otros, Fernando Samalea, Mario Siperman y Yul Acri?

La mayoría de las canciones las escribí en estos últimos años, la pandemia fue un buen momento para eso. Mi proceso es muy de componer con la guitarra, lapicera y papel. Después, lo llevo al live para darle un poco de forma. También me junté con Dizzy Espeche, que es músico, guitarrista y amigo. Juntos estuvimos maquetando las canciones y después pasaron a manos de Jerónimo Romero, quien produjo todo el disco. Además, el álbum abre con una canción de Shaman Herrera y cierra con una canción interpretada por Mercedes Sosa, que es de Tejada Gomez y Matus. En resumen, fue un proceso largo, al menos yo lo necesito para ver qué quiero transmitir. Finalmente, logramos un disco de ocho canciones que puede tener distintos adornos pero la esencia está en las melodías y en las letras.

¿Cómo le describirías tu música a alguien que todavía no la conoce?

Si tengo que poner en palabras lo que hago, puedo decir que son canciones que transmiten vivencias, sentimientos y emociones. Tienen simpleza, poesía y son atemporales. Son temas transparentes que pueden abrirse a varios significados. Quién los escuche decidirá si conectar con lo que transmite.

Sep 28, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Hace cuarenta años, la República Popular China se propuso un ambicioso objetivo: erradicar la pobreza extrema del país. Y lo logró, justo a tiempo para el aniversario de los cien años del Partido Comunista Chino (PCCH). El 25 de febrero de 2021, el gobierno chino anunció la eliminación de la indigencia y la salida de la pobreza de 800.000 habitantes, hecho que contó con la certificación de organismos como el Banco Mundial. El proceso de desarrollo y crecimiento que China lleva adelante es parte de un plan iniciado en 1949. Primero se asentó sobre las bases del socialismo y luego se apoyó en la apertura hacia el mercado mundial, modeló lo que hoy se suele denominar como un “socialismo con características chinas”.

“Si China aspira a buscar un lugar como una superpotencia global para mediados de siglo, mantener altos niveles de pobreza la convertiría en una potencia endeble, débil”. explica Sergio Cesarín, docente licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en diálogo con ANCCOM. El PCCH entiende que los altos niveles de inequidad social son un problema para mantener la estabilidad y el desarrollo del país. “El hecho de mejorar la situación de los pobres, los ingresos y el bienestar es importante. La competencia económica ha generado muchos millonarios y esa diferencia social la sociedad china la ve. Entonces la moderación de la pobreza tiene un efecto de equiparación de las posibilidades sociales importante”.

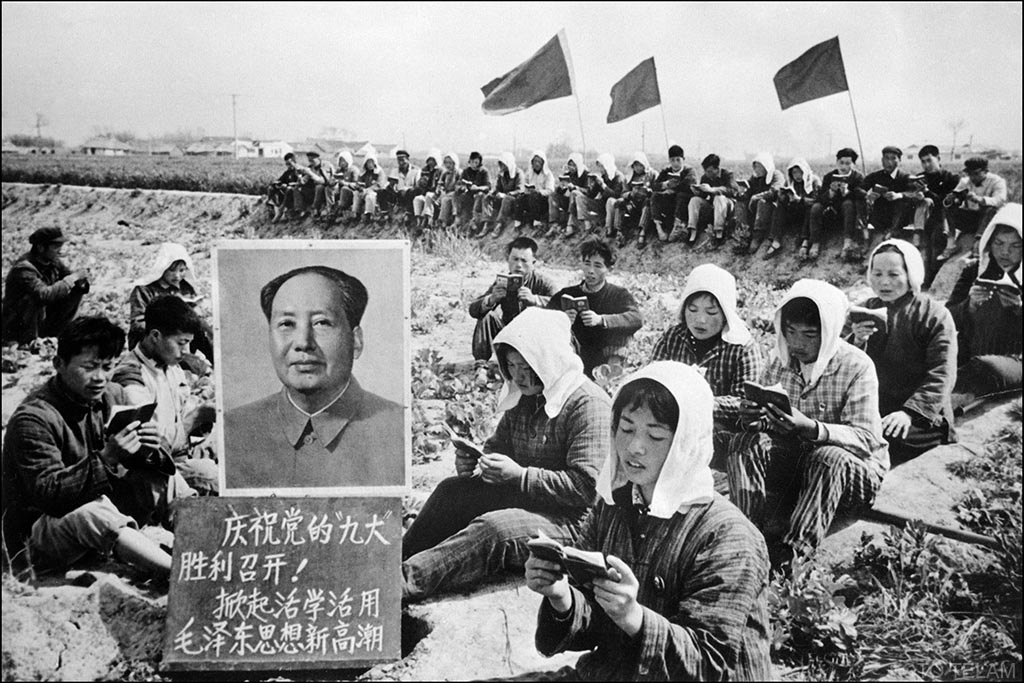

Campesinos chinos, en 1969, junto a un retrato de Mao Ze Dong.

Socialismo made in Asia

“El socialismo es un invento de occidente, Karl Marx era un alemán y su visión del mundo estaba muy sesgada a lo que él conocía a mitad del siglo XIX, o sea Alemania, Inglaterra, Flandes… la única zona industrializada del mundo”, explica Nestor Restivo, historiador, docente y co-director de la revista DangDai. Para implementar el socialismo, China tuvo que adaptar las ideas a su situación particular: “Ellos previeron una teoría que aplicaba a esa región y la adaptaron a su propia realidad. Mao Zedong lo que hizo fue adaptar el socialismo a, por ejemplo, la clase campesina, que era la más numerosa en China. No había burguesía o clase industrial, tuvieron que resignificar el ideario comunista a su realidad”. De esta forma, tomaron elementos del socialismo, el capitalismo e incluso de religiones como el budismo -importado de la India- y los resignificaron.

Restivo sostiene que si bien hay algunas cuestiones que hacen parecer a China como un país capitalista, no se puede afirmar que realmente lo sea: “Lo que pasa es que al ser un país que se incorporó al mundo, y al ser el mundo mayormente capitalista, no le queda otra que entrar en ese juego de las reglas de comercio internacional”. En su libro China: La superación de la pobreza compila, junto a Gustavo Ng, una serie de estudios sobre las políticas del PCCH para el desarrollo del país. Uno de los ejes es señalar cómo el gobierno chino regula las empresas para que no haya empresarios más poderosos que el mismo Estado, al mismo tiempo que permite el juego del mercado -hasta cierto punto- siempre y cuando también beneficie a la sociedad.

Durante el período maoísta, China creció un 6% al año, pero cuando vino la reforma y apertura de Deng Xiaoping, en 1978, el promedio de crecimiento anual pasó a cerca del 10 y 11%. ¿A dónde fue a parar ese crecimiento? Para Restivo, con la planificación estatal que hay, “ese crecimiento no se lo quedan sólo los ricos. Los ricos y los empresarios privados han ganado mucha plata en China. El Estado los regula cada vez más, pero una gran cantidad de esa migración de riquezas que se creó la maneja el Estado y las empresas estatales, y lo han distribuido de una manera mucho mejor de lo que lo hace Occidente. Mejoraron los ingresos de los ricos, pero también mejoraron los ingresos de los sectores medio y pobres”.

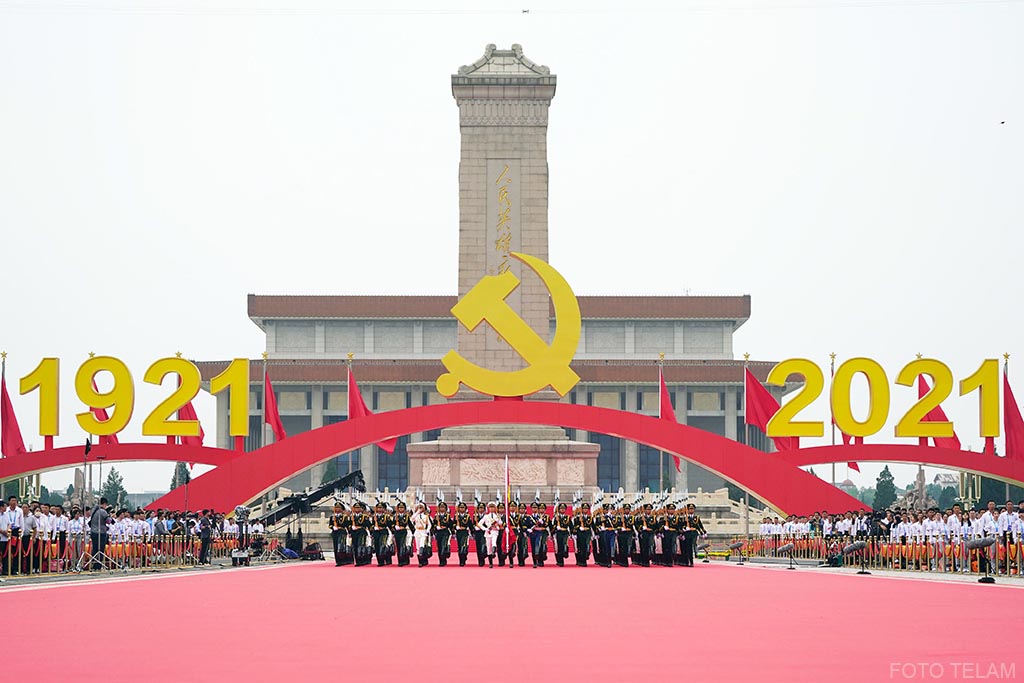

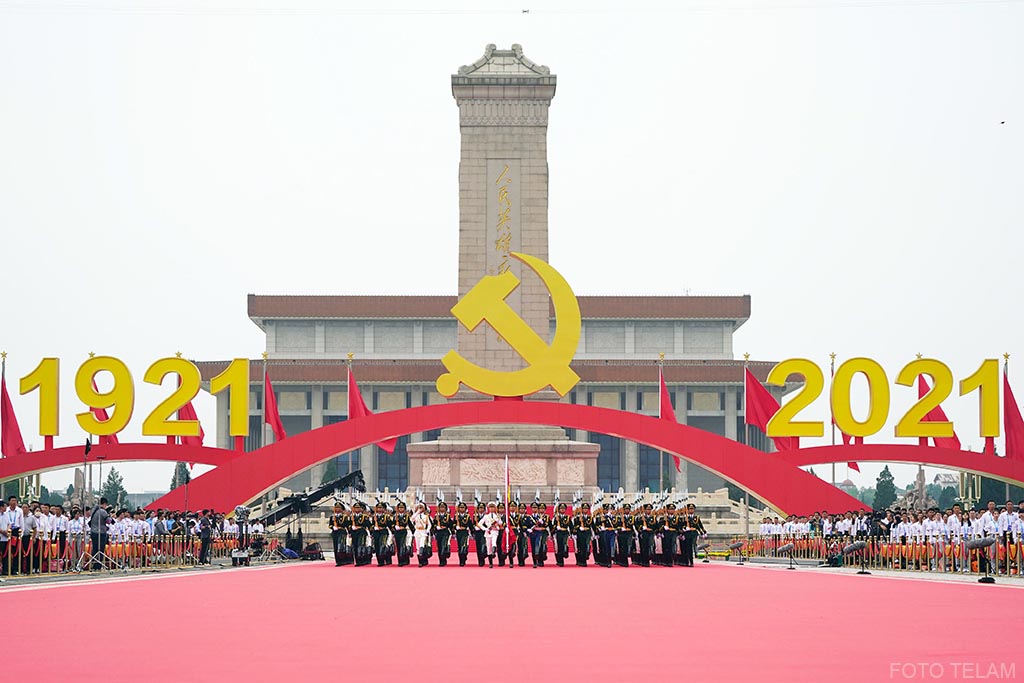

El Partido Comunista Chino celebró su centenario con casi 92 millones de afiliados.

La multiplicidad de actores y la colaboración entre ellos fue un eje fundamental para lograr superar la pobreza extrema. El especialista sostiene que, si bien fue una decisión del PCCH, “se involucró a todo el mundo”, entre ellos universitarios y universidades, empresarios, la Juventud Comunista, etcétera. “Les daban incentivos: si vos te ibas al campo dos años a ayudar con un plan de alfabetización, te pagaban. Fue un plan nacional que involucró a varios actores, todos tenían que ayudar en este mensaje”. El rol de empresas como Hwawei o el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) fue hacerse cargo, “apadrinar” alguna ciudad designada y cumplir con determinado calendario que cubra las necesidades básicas de esa población, como el acceso a los alimentos.

Otra cuestión importante fue la promoción estatal en los sectores rurales a la capacitación de los trabajadores, con el propósito de pasar de una economía de subsistencia a una economía vinculada al mercado. De esta forma, el Estado generaba medidas de incentivo como la construcción de trenes, autopistas y la ampliación de medios de transporte, con el fin no sólo de producir más, sino de garantizar que ese excedente vaya al mercado y genere ganancias a los productores.

¿Es posible implementar medidas como las chinas para luchar contra la pobreza en nuestro país? Para Restivo, la respuesta inmediata sería negativa: “Primero, ahí tenes un régimen de gobierno que no es cuestionable, es un régimen de partido único en el gobierno y es el que manda. Por lo tanto, esa jerarquización estricta de gobernante a gobernado, de tanto cumplimiento, acá no pasa”. A pesar de esto, sostiene que otras cosas sí podrían implementarse, por ejemplo el apadrinamiento de empresas a las provincias más carenciadas. Sin embargo, estos horizontes siguen siendo difíciles de alcanzar: “Ellos definen una política y la mantienen años y años, acá no pasa eso, el plan económico nuestro va de un lado para el otro”.

Para los especialistas, la eliminación de la pobreza en China fue, también, una necesidad geopolítica.

El intercambio con Latinoamérica

A principios de 2005, la presencia de China en la región comenzó a ser notoria a partir de las corrientes de comercio complementario: desde América Latina se exportan materias primas y recursos naturales (principalmente soja y sus derivados, carne, cobre, minerales y salmón) a cambio de bienes industriales, insumos, equipamientos y servicios. Pero esto llevó a poner la lupa sobre el rol latinoamericano y argentino: ¿es una nueva forma de “periferización”? ¿Incluso un factor de desigualdad, al desalentar otros sectores en detrimento del agroexportador? Estas críticas llevaron a que China tome nota y, según Cesarín, a partir del año 2016 hay un mayor dinamismo en el intercambio. “Hay un compromiso en sectores de mayor contenido tecnológico y valor agregado, e incluso de transferencia de tecnología. En este nuevo modo conceptual las inversiones llegan a sectores tecnológicamente intensivos como el automotriz, el espacial, las telecomunicaciones o el energético. Es decir, sigue siendo complementario, pero al menos hay mayor compromiso para mejorar la base cualitativa de las inversiones”.

“China no es una potencia revolucionaria, no viene a cambiar gobiernos”, explica el investigador. La influencia política busca lograr una interlocución válida con los gobiernos más allá de su color político: “China reconoce que somos países con alternancia democrática, y hay perfiles de gobierno que son distintos, la alternancia genera diferencias, matices. Entonces no se muestran como un actor disruptivo, sino al contrario”. Lo que buscan en la región es establecer relaciones de construcción de confianza para tener un diálogo más allá de la alternancia de gobierno que pueda haber, con el objetivo puesto en preservar sus intereses y su punto geográfico estratégico.

Por otro lado, la deuda más importante de China es con el medio ambiente: “Ellos hicieron un desastre ecológico, en 30 años hicieron lo que un país industrializado hizo en 200” señala Restivo. La industrialización en China acarreó numerosos problemas de contaminación, derivados principalmente del uso del combustible, del carbón. Si bien los últimos años buscan revertir parte del daño causado, reducir la contaminación ambiental es una tarea muy ardua debido a la amplitud y complejidad del país. Por este motivo, el interés chino por las energías “verdes” o renovables podría ser un compromiso para reducir los niveles de contaminación, a partir del desarrollo de la energía eólica y solar.

Festejos del 1 de julio, centenario del PCCH.

Tanto para Latinoamérica como para Argentina, la cuestión de la brecha de divisas con el país asiático reside en el tipo de intercambios comerciales. Si China se encuentra en un proceso de refinamiento de la industria -como el que se observa en el plan Made in China 2025-, el rol de la Argentina será seguir exportando materia prima con escaso valor agregado o acordar instalar, por ejemplo, granjas porcinas chinas, lo que puede implicar serios riesgos socioambientales a cambio de la inyección de dólares. Hoy en día, para Restivo, Argentina “no está en posibilidad de exportar a China autos eléctricos. Somos fuertes en alimentos, aprovechemoslo, pero hagámoslo con valor agregado: comida elaborada, carne envasada, hay millones de cosas que se pueden hacer para el consumo de las clases medias de China que están aumentando con mucha mayor fineza y elaboración”.

Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades

China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas.

China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas.

Un año antes, también en China, se produjo un rebrote de la peste porcina africana entre los cerdos criados para la fabricación de alimentos. Para detenerlo, debieron sacrificarse entre 180 y 250 millones de chanchos y esto determinó una disminución del 30% de la producción del sector en el gigante asiático, el país con más consumo de carne porcina del mundo.

La rápida propagación del virus entre los animales y la preocupación por una eventual escasez, provocaron que el gobierno de Xi Jinping comenzara una búsqueda de nuevos mercados. La Argentina apareció como una de las primeras opciones debido a sus bajos costos de operación: la producción de un kilo de carne de cerdo en el país cuesta 0,80 dólares, frente a los dos dólares en China.

Detalles del acuerdo

El 6 de julio pasado, la Cancillería argentina reconoció la posibilidad de realizar un memorándum de entendimiento con China, pero a partir de ese momento los detalles del acuerdo estuvieron signados por la confusión y el hermetismo. La información que se conoce habla de la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, donde se estima que se producirán unas 900 mil toneladas de carne destinadas exclusivamente al país asiático durante los próximos cuatro años. También se anuncia que cada granja tendrá una planta integrada que incluirá el procesamiento de granos para la alimentación de los animales, la cría de los cerdos, el matadero y el envasado.

El memorándum se presenta en paralelo al marcado crecimiento de la producción porcina en la Argentina. Según la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), se quintuplicó en los últimos 18 años, pasando de 136 mil toneladas a 774 mil. Al mismo tiempo, el consumo interno de carne de cerdo fue récord en 2019: unos 15 kilos por habitante al año, más del doble per cápita que en 2007.

La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”.

La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”.

Sin embargo, la firma del tratado intranquiliza a los pequeños y medianos productores –que constituyen el 96 por ciento del sector–, por el peligro de una hiperconcentración del rubro. “Sería muy doloroso que las decisiones queden en manos de unos pocos y nuestro destino sea hipotecado”, remarcó la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA) en un comunicado.

Durante las últimas semanas, el acuerdo bilateral dio varios pasos hacia adelante y su concreción parece inminente. El 29 de octubre, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó un convenio de cooperación con empresas chinas que permitirán la puesta en marcha en la provincia de tres megafactorías. El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá ratificó una misión empresaria a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE2020) que tendrá lugar entre el 5 y el 10 de este mes en Shanghai. Al respecto, Solá declaró: «Desde que el presidente Alberto Fernández tomó el gobierno hay una determinación muy clara de estrechar la colaboración con el Gobierno de la República Popular China con quien mantenemos una misma visión sobre el mundo y que esperamos se dé en todos los planos”.

El principal impulsor privado del memorándum es Biogénesis Bagó, una de las empresas de biotecnología más poderosas de América latina. En diálogo con ANCCOM, la periodista especialista en industria alimentaria Soledad Barruti advierte que la intervención de compañías como Biogénesis son “un paso más hacia la entrega absoluta al agronegocio”. Y los antecedentes de Solá demuestran una actitud favorable a este tipo de acuerdos: en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, autorizó la siembra de semillas transgénicas en nuestro país, lo que derivó en una vertiginosa concentración de la propiedad y el uso de la tierra.

¿Cómo es una granja industrial?

En las megafactorías, el maltrato a los cerdos es parte del proceso de producción. A cada uno se le asigna el menor espacio posible con el fin de que engorde rápidamente la mayor cantidad de kilos. Con frecuencia, el estrés causado por el hacinamiento desemboca en el canibalismo entre los animales. “Debido a que estas conductas dañan la carne que se espera vender, les sacan los colmillos y les cortan la cola. Todo sin anestesia”, explica Barruti y opina: “No hay forma de hacer granjas industriales de otra manera, la única es esta”.

La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.

La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.

Las megafactorías son las responsables del 15 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y de caldos de cultivo que contaminan miles de litros de agua y propician enfermedades en humanos. “Lo que está en juego también es la salud de las comunidades vecinas. No hay que pensar que no hay nada a cambio”, afirma el biólogo, filósofo e investigador del CONICET Guillermo Folguera.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Neme, confirmó que al menos dos de las granjas industriales se ubicarán en Santiago del Estero. Ante este anuncio, Greenpeace advirtió que “la situación generará un crecimiento exponencial de la demanda de maíz y soja para alimentar los cerdos, provocando deforestación y desalojos de campesinos”.

De firmarse el tratado, los especialistas en medio ambiente argumentan que las consecuencias negativas se harían sentir en múltiples dimensiones. Folguera sintetiza la situación: “Hay tres ejes principales: el primero es estar discutiendo algo con riesgo de zoonosis durante una zoonosis; en segundo lugar, avalar un proyecto que consume agua en lugares de sequía; y, por último, instalar un modelo productivo que genera mayor desigualdad social en el actual contexto de degradación social”.

Repudio masivo y prórroga

En julio, tras el conocimiento público de algunas cláusulas del acuerdo, se abrió una fuerte discusión que contrapuso la necesidad económica del país con la sustentabilidad ambiental del proyecto. “Cancillería impulsó la propuesta en plena pandemia y a partir de ahí empezamos a movilizarnos”, explica Folguera desde las agrupaciones ecologistas.

Organizaciones como Jóvenes por el Clima y Voicot difundieron detalles del pacto y el tema se viralizó, lo que motivó la creación de un documento para juntar firmas. “Se nos fue de las manos. Nos desbordó. No pudimos contabilizarlas todas”. El contexto en el que se dio el debate fue clave para potenciar el repudio. “Me suena a burla que mientras yo me tengo que quedar en casa para cuidar a la comunidad, traigan chanchos que generan enfermedades”, subraya Folguera. El abogado ambientalista Enrique Viale coincide con él: “No damos más y ellos quieren instalar una fábrica de pandemias como si nada. La gente iba a reaccionar, hasta quien no es ecologista”.

Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.

Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.

El mismo Felipe Solá expresó su sorpresa ante la reacción popular: “El tema ha sensibilizado sobre todo a la juventud urbana interesada en las cuestiones ambientales y con una mirada muy urbana sobre cómo se produce en el sector agropecuario”, declaró. Viale opina: “Me sorprendió la sorpresa de los funcionarios ante la oposición a un acuerdo que propone instalar megafactorías de cerdos en medio de una pandemia que tiene origen en un virus zoonótico”.

El reclamo tuvo repercusiones inmediatas: el acuerdo, ideado para firmarse en agosto, fue prorrogado hasta noviembre. Cancillería justificó la postergación con el objetivo de incluir una cláusula ambiental, lo cual reconocía que este aspecto no estaba dentro de las prioridades. “No tengo dudas de que la postergación tuvo que ver con la reacción popular”, afirma Viale.

Los especialistas confían en la fuerza de la presión social. Incluso hay antecedentes de manifestaciones que han hecho retroceder políticas que descuidan el medioambiente. En su nuevo libro El colapso climático ya llegó, Viale y la socióloga Maristella Svampa relatan “la mayor pueblada socioambiental de la historia argentina”, acontecida en diciembre del 2019, cuando más de 80 mil personas se movilizaron en Mendoza en defensa del agua y contra la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas. Ante el rechazo popular, el gobernador Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, debió dar marcha atrás y poner en vigencia nuevamente la Ley 7222 que había modificado para habilitar la actividad minera. Basándose en este antecedente, Viale es optimista: “Tengo fe, no es fácil. Hay una sociedad mucho más preparada para discutir el acuerdo con China”.

Un modelo de saqueo

Las experiencias similares en otros países han causado un impacto ambiental muy negativo: por ejemplo, los casos de Albacete en España, Chile y México, donde los informes de salud y contaminación resultados preocupantes. Según Folguera, la expansión de la fiebre porcina africana en países europeos como Alemania representa una gran advertencia: “No tengo ninguna duda de que esto significa empezar a jugar con un encendedor al lado de un tanque de nafta. Me impresiona que Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil no pusieran el grito en el cielo con el proyecto argentino. Es muy peligroso regionalmente”.

Esto se explica tal vez porque el país asiático sistemáticamente ha establecido alianzas con varios países latinoamericanos para adquirir recursos alimentarios. La periodista Soledad Barruti sostiene: “En este momento, América latina es una extensión de China porque ese país no tiene tierra fértil ni aguas de donde pueda sacar todo su pescado”. El debate, ligado a poderosos intereses geopolíticos, encuentra su eje en el histórico papel de nuestra región como productor de materias primas para las metrópolis. Enrique Viale señala: “China es una potencia mundial, que tiene miles de millones de personas y uno de los ejércitos más grandes del mundo. Firmar un acuerdo de este estilo puede generar una relación tensa con Estados Unidos. El tema es que después no se puede ir para atrás con China porque les estás garantizando su seguridad alimentaria”.

Hay que discutir de una vez los modelos productivos de América latina. “Esa historia de ser exportadores de naturaleza como si estuviese predestinada, y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar”, destaca Viale. Es inevitable pensar en la Argentina como “granero del mundo”, tal cual la representación que los grupos de poder le han atribuido desde fines del siglo XIX. Si bien la disolución del tratado sería un logro, los especialistas insisten en la necesidad de formular una crítica más profunda. “Nos queda debatir sobre los modelos de producción. Sobre nuestro rol en el mundo. Sobre lo que creemos que es la agricultura. Sobre qué modelo energético y qué relación con los distintos países del planeta tenemos”, enfatiza Viale y concluye: “Nuestra propia riqueza genera nuestra propia pobreza, que es una historia de saqueos y contaminación”.

Dic 6, 2018 | Comunidad, Novedades

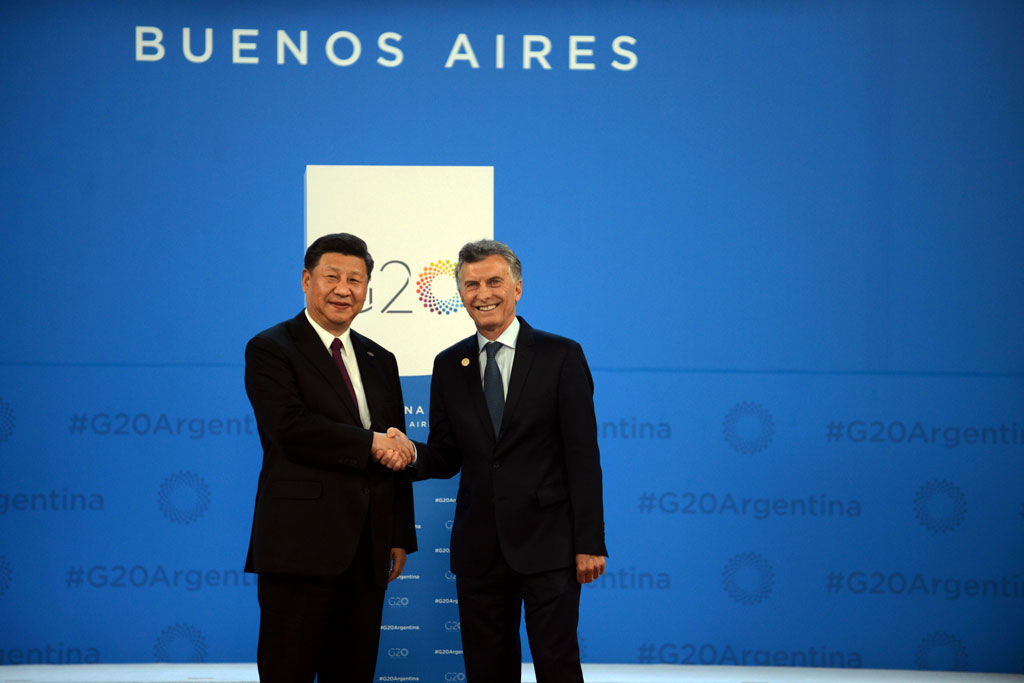

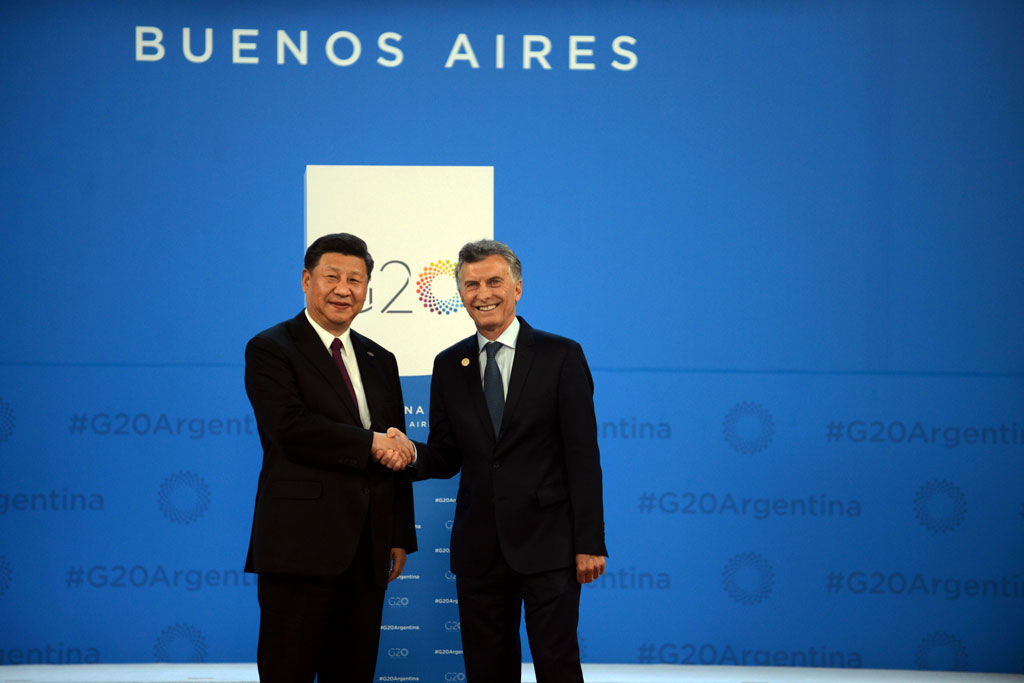

En una cumbre del G20 donde la política comercial fue protagonista, la relación entre el gobierno argentino y el gobierno chino tuvo desde el inicio una atención destacada. El camino hacia el quinto encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par chino, Xi Jinping, comenzó con una serie de traspiés: la confusión de la Banda de los Patricios durante el recibimiento al mandatario del gigante asiático y una controversial declaración de Sarah Huckabee Sanders, vocera del presidente estadounidense Donald Trump, que posicionó al gobierno argentino en medio de la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China. En aquella declaración, Huckabee Sanders aseguró que ambos países habían acordado en enfrentar la “Actividad económica depredadora china”, terminología que el canciller argentino, Jorge Faurie, tuvo que salir a desmentir.

En una cumbre del G20 donde la política comercial fue protagonista, la relación entre el gobierno argentino y el gobierno chino tuvo desde el inicio una atención destacada. El camino hacia el quinto encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par chino, Xi Jinping, comenzó con una serie de traspiés: la confusión de la Banda de los Patricios durante el recibimiento al mandatario del gigante asiático y una controversial declaración de Sarah Huckabee Sanders, vocera del presidente estadounidense Donald Trump, que posicionó al gobierno argentino en medio de la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China. En aquella declaración, Huckabee Sanders aseguró que ambos países habían acordado en enfrentar la “Actividad económica depredadora china”, terminología que el canciller argentino, Jorge Faurie, tuvo que salir a desmentir.

Macri y Xi abordaron varias cuestiones en su eventual encuentro, luego de finalizada la cumbre, que se vieron reflejadas en los 30 acuerdos bilaterales firmados por ambos líderes. Entre ellas, incluyeron la importancia de Argentina en los procesos de integración regional y su lugar en la Nueva Ruta de la Seda, que no formará parte directamente de la iniciativa, como lo hará Chile. Los acuerdos incluyeron “inversiones en infraestructura vial y ferroviaria” -específicamente la extensión del Ferrocarril San Martín Cargas-, la ampliación del swap de monedas (pese al desprecio explícito del macrismo en torno al swap acordado por el gobierno anterior), la creación de fondos para la compra de aceite de soja y porotos argentinos (la de harina de soja de momento fue descartada), y convenios comerciales y protocolos sanitarios para la exportación de cerezas y carnes a China. Se ratificó, además, el acuerdo que garantiza el uso del territorio nacional por 50 años para el establecimiento de una base de inteligencia espacial china en Neuquén, así como también un “acuerdo orientado a la creación de un mecanismo de diálogo estratégico para la cooperación y coordinación económica”, cuyas funciones incluirían proyectos de infraestructura como las represas Condor Cliff y La Barrancosa y la central nuclear Atucha III, ya pautadas durante el kirchnerismo y notoriamente demoradas en su iniciación.

Con un Mercosur estancado, las naciones del Cono Sur carecen hoy de una estrategia en común frente a la Nueva Ruta de la Seda. Mientras China se perfila como un nuevo centro en la economía mundial por medio de esta iniciativa, la periferia sudamericana padece la falta de integración regional para afrontarla. ¿Cuál es el historial de esta incipiente relación? ¿Qué papeles jugaron cada una de las partes? ¿Qué intereses hay en juego? Tres especialistas en la relación entre China, la Argentina y Sudamérica trazan un panorama y acercan algunas respuestas.

LOS EJES DE LA EXPANSIÓN CHINA

En septiembre de 2013, el presidente Xi propuso la creación de un Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. Así, el líder chino dio el primer paso en la concepción de la iniciativa que luego adoptaría el nombre de One Belt, One Road (“Una franja, una ruta”) o Nueva Ruta de la Seda. De este modo, seis décadas después de que el economista argentino Raúl Prébisch fuera pionero en la teoría de centro-periferia, el gigante asiático comenzó a plantear un cambio de posicionamiento geopolítico y comercial a nivel regional y global.

Se trata de una iniciativa de inversión, principalmente en infraestructura, abierta a todas las naciones y basada en tres ideas. Néstor Restivo, historiador, periodista y co-director de la revista y portal digital DangDai, dedicado a las relaciones entre Argentina y China, las resume así: “Una cuestión económica y comercial, por un lado; una cuestión de desarrollo social, por otro; y, finalmente, una cuestión geopolítica de seguridad”.

La primera cuestión se centra en el comercio exterior, cuyo objetivo es facilitar las rutas de importación y exportación de mercaderías de China con el resto del mundo. “Primero con los países vecinos y luego con Europa, para revitalizar toda el área euro-asiática –dice Restivo-. Luego a África también -porque son varios corredores, marítimos y terrestres- y, eventualmente, por la vía marítima, con América”.

“Prevé construir carreteras, ferrocarriles y corredores industriales a través de Eurasia, y vincularlos con puertos en el Mar del Sur de China, el Océano Índico y el Mar Mediterráneo”, dice Santiago Bustelo, ex-coordinador de investigación del Consejo de Negocios China-Brasil. “La estrategia responde en parte a razones económicas: la necesidad de ganar nuevos mercados, exportar bienes de capital con mayor valor agregado e invertir parte de las reservas internacionales en proyectos que den mayor valor y rentabilidad en comparación con el bajo rendimiento de los bonos del tesoro norteamericano”.

En segunda instancia, la iniciativa busca el desarrollo socioeconómico, no sólo interno -en favor de las regiones al interior de China que aún están subdesarrolladas-, sino también los países vecinos al oeste de China. “Todos esos países son bastante pobres y necesitan obras de infraestructura -dice Restivo-. Con lo cual China también se asegura un mayor desarrollo social en esa región, que es una región muy caliente, y le garantiza que no haya problemas de guerras y presiones sobre China desde ese lado por cuestiones sociales”.

En lo referido a la tercera problemática, además de tensiones en sus vecinos occidentales, Restivo asegura que China “tiene la amenaza de Estados Unidos, que algún día, en una eventual guerra, le puede cerrar todos esos accesos y anular algunos estrechos clave como el de Malaca, que son fundamentales para el paso actual de barcos que llevan grandes cantidades de petróleo y de alimentos”.

“Muchos de los proyectos de los puertos, de los gasoductos, de la infraestructura, que forman parte de la Nueva Ruta de la Seda, tienen que ver con evitar que algún día Estados Unidos le lleve la confrontación -que ya se está dando, por ejemplo, en el tema comercial de aranceles más altos para importar- a un plano militar”, continúa Restivo. “Es una hipótesis posible. De hecho, el mar del Sur de China, y el océano Pacífico en general, tiene hoy la mayor concentración de tropas y de poder naval de Estados Unidos en el mundo. Ahí China tiene además países muy aliados de Estados Unidos como Taiwán, que es un territorio que China reclama para sí, Japón, Corea del Sur, etc.”

“El objetivo geoestratégico de China es expulsar a Estados Unidos de Asia como potencia hegemónica, limitando en gran medida su influencia política, militar y comercial en el continente asiático”, dice Dafne Esteso -asesora del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC)-, “Lo mismo vale para América Latina, de donde los Estados Unidos se han retirado en los últimos 15 años». Aunque este distanciamiento aparece ahora interrumpido por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, junto con la aparición de gobiernos más alineados con los Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil y Macri Argentina.

En efecto, pese a las distancias geográficas, Esteso asegura que América Latina no queda excluida de la Nueva Ruta de la Seda. De hecho, tanto Esteso como Bustelo reconocen en el Corredor Bioceánico Central -un proyecto con inversión china que propone conectar Brasil, Argentina y Chile- un posible ejemplo de proyecto que, al menos conceptualmente, se podría considerar parte de la Nueva Ruta de la Seda. En tanto que, como dice Bustelo, no existe una lista de proyectos consolidada que pertenezcan a la Nueva Ruta de la Seda, Esteso asevera que “toda obra de infraestructura china debe ser englobada en ese marco”.

La primera cuestión se centra en el comercio exterior, cuyo objetivo es facilitar las rutas de importación y exportación de mercaderías de China con el resto del mundo.

SUDAMÉRICA, UNA REGIÓN FRAGMENTADA

Algunos países de América Latina han expresado su intención de sumarse a la Nueva Ruta de la Seda, empezando con Uruguay, e incluyendo a Chile y Argentina. “China tiene muchas inversiones en nuestra región que las hace a su interés”, dice Restivo. “Es decir, hace infraestructura, puertos, centrales, algunos proyectos de riego y de minería, etc., porque son justamente las áreas latinoamericanas que a ellos más les interesan como provisión de suministros de materias primas: las agroalimentarias, mineras y petrolíferas”. Estas materias primas incluyen, por ejemplo, el cobre de Chile, la soja de Argentina y Brasil, y el petróleo de Brasil, Colombia y Venezuela.

En el mediano plazo, una serie de proyectos, como líneas ferroviarias bioceánicas y un puerto en Nicaragua, plantearían una aparente alternativa a las infraestructuras existentes, y la posibilidad de lograr la conectividad entre América Latina y Asia.

Sin embargo, la falta de integración regional resultaría un obstáculo para el posicionamiento de América Latina frente a China y la Nueva Ruta de la Seda. El Mercosur, dice Bustelo, se encuentra “en una posición muy precaria”. “Está bastante estancado hace mucho tiempo”, coincide Esteso.

“China le hizo hace ya varios años una oferta de acuerdo comercial al Mercosur, que el Mercosur nunca respondió», cuenta Restivo. Frente al ascenso de gobiernos de derecha en la región, surge la posibilidad de que el Mercosur pierda su condición de unión aduanera, dejando a cada país miembro con un margen de maniobra para negociar individualmente con China.

“Lo más sensato que se podría pensar a nivel regional -dice Bustelo- es retomar algunos de los proyectos formulados en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y ver cuáles son los que se pueden enmarcar en las propuestas de financiamiento chino. En ese sentido, creo que la One Belt, One Road puede jugar un papel importante, porque la construcción de infraestructura que mejore la conectividad es un elemento fundamental para mejorar el competitividad y la integración de la región”.

Esteso, al igual que Restivo, apunta a las posibilidades de desarrollo en una estrategia conjunta, frente a cambios productivos en los últimos años. Señala que los países miembros deberían “buscar oportunidades comerciales en bienes de media y alta tecnología y no sólo exportar las materias primas que China demanda”.

“La región nuestra se adeuda a sí misma todavía definir qué estrategia quiere”, dice Restivo. “Hay un foro de cooperación e intercambio que es China-CELAC, o sea todos los países de Centroamérica, Caribe y Sudamérica con China, y ahí se advierte claramente, cada vez que se juntan, cómo China tiene en claro qué es lo que quiere de nuestra región y cómo nuestra región, como suele suceder, va totalmente improvisada, separada entre los países. Ni siquiera en grupos comunes, como podría ser el Mercosur o la Alianza del Pacífico, tienen una estrategia vinculada a China desde lo regional”.

Bustelo comparte ese escepticismo respecto de la capacidad de los países latinoamericanos de consensuar proyectos comunes, por lo cual concluye que “por el momento lo más probable es una respuesta desagregada a la iniciativa”.

En la práctica, por medio de esta Nueva Ruta de la Seda, China se posiciona estratégicamente como una figura política y económicamente dominante en el escenario internacional, en competencia directa con los Estados Unidos, desafiando la unipolaridad post-Guerra Fría. El posible nuevo centro ofrece una aparente vía alternativa para el desarrollo de las naciones con las cuales, en tiempos de Prébisch, compartió la categoría de periferia, de nación subdesarrollada y explotada. Una categoría en la que los países de América Latina por ahora persisten, sin todavía una estrategia en común para superar el rol de exportadores de materias primas.

Frente al ascenso de gobiernos de derecha en la región, surge la posibilidad de que el Mercosur pierda su condición de unión aduanera, dejando a cada país miembro con un margen de maniobra para negociar individualmente con China.