Del papel a la pantalla

En la Biblioteca Nacional, cine y literatura se cruzan en una muestra que recupera guiones, afiches originales y cuadernos de dirección vinculados al séptimo arte. Una invitación a conocer la cultura desde una perspectiva lúdica y cercana.

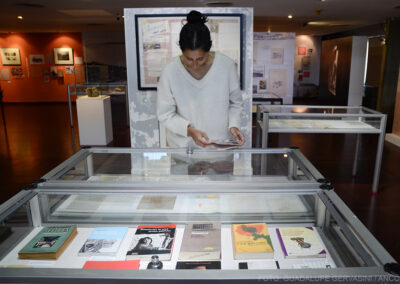

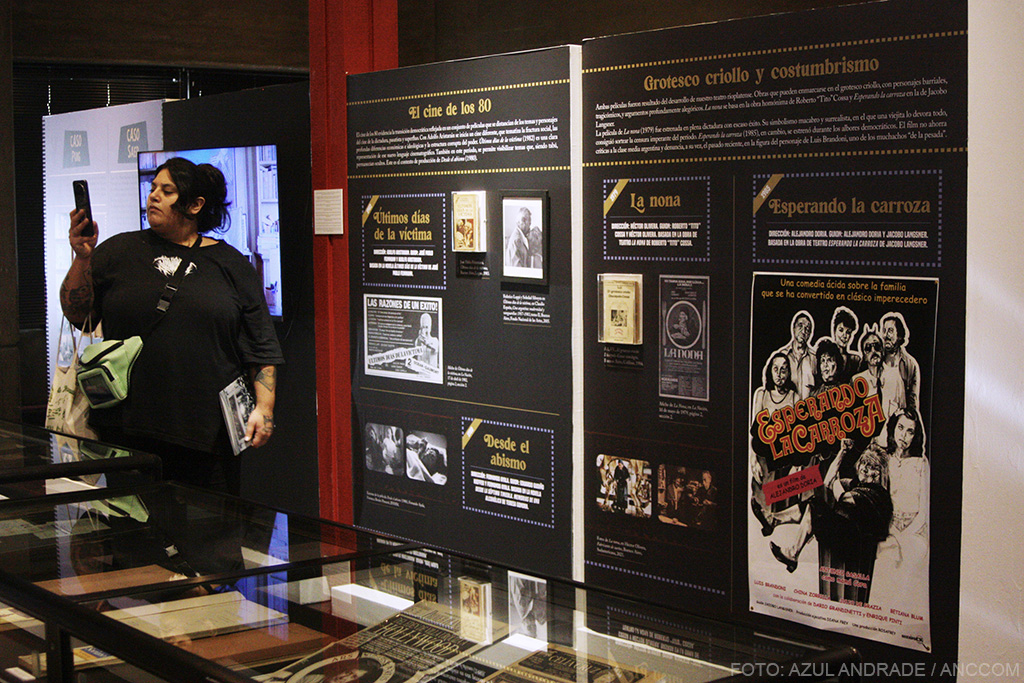

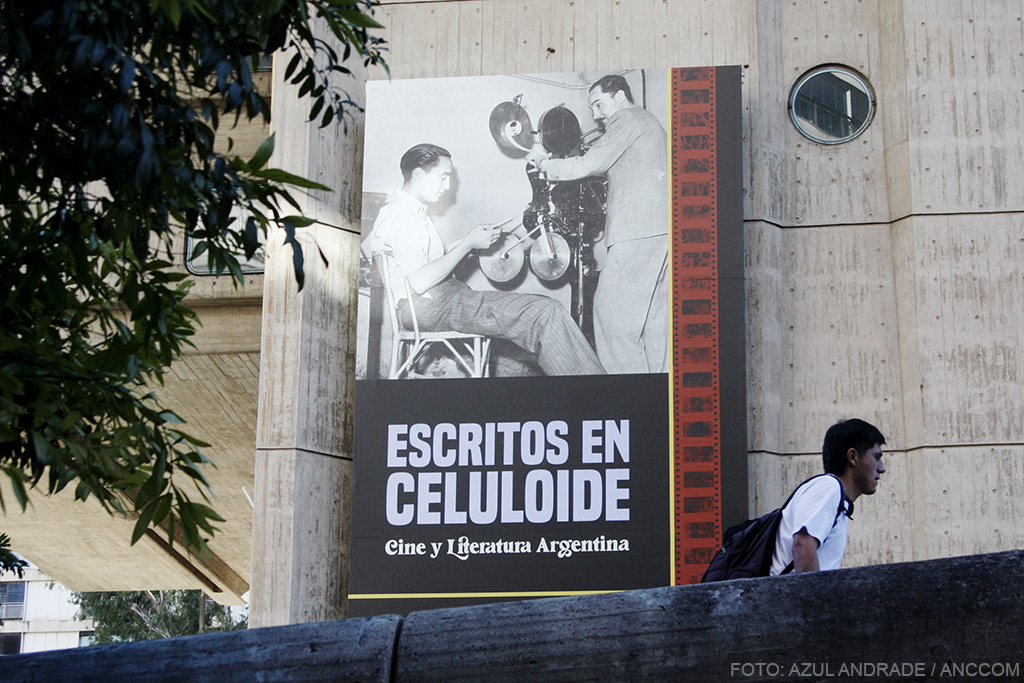

“Pienso que la sala de un cinematógrafo es el lugar que yo elegiría para esperar el fin del mundo”. La frase de Adolfo Bioy Casares, que recibe a quienes ingresan a Escritos en celuloide, abre paso a un recorrido que revela el diálogo creativo entre escritores y cineastas en la historia argentina. La muestra, que puede visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 3 de agosto en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, recupera la historia del cine argentino a partir de sus cruces con la literatura mediante una cuidada selección de manuscritos, guiones, fotografías, objetos y documentos. “Es una propuesta que invita a repensar el cine y mueve una fibra emotiva”, asegura Fernanda Olivera, curadora de la exhibición, en diálogo con ANCCOM.

La idea nació tras una visita al Museo del Cine, cuando Olivera y su equipo buscaban afiches para una muestra sobre seres mitológicos. Allí surgió la pregunta por las adaptaciones literarias en la pantalla grande. “Notamos que desde las instituciones dedicadas al cine nunca fue muy explotado el tema de las transposiciones, así que pensamos que utilizar los textos de la Biblioteca Nacional era una buena forma de contar esa historia”, explica. A partir de esa idea inicial, abrieron nuevas líneas de exploración y comenzaron a relevar no sólo novelas sino también poemarios y antologías de cuentos.

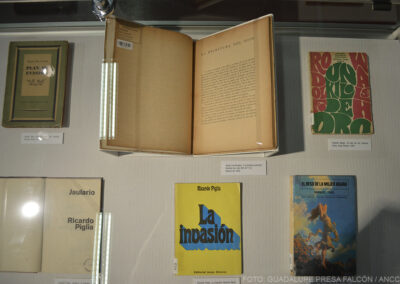

La curaduría se apoyó en los estudios del crítico y periodista Claudio España, quien a lo largo de varios libros recopiló la historia del cine argentino desde 1930 hasta la actualidad. “Tomando como base su trabajo armamos una línea cronológica estructurada en grandes períodos, donde destacamos películas de las que teníamos material y aquellas que no podíamos dejar de lado por ser clásicos”, señala. A lo largo de los paneles, la exposición repasa algunas de las más de 300 adaptaciones cinematográficas. Muchas de las piezas provienen del acervo de la Biblioteca Nacional e incluyen primeras ediciones de novelas como Cicatrices de Juan José Saer o El salvaje de Horacio Quiroga.

Si bien el criterio cronológico guía el recorrido, también hay ejes temáticos. Se destacan autores frecuentemente adaptados, como Jorge Luis Borges –interpretado por diferentes actores a lo largo del tiempo– y Bernardo Kordon, cuya obra fue resignificada por cineastas contemporáneos. Para Olivera, este último caso es especialmente relevante ya que “es un autor gigante que no había sido tan leído y el cine lo puso en el lugar que merecía”. También se destacan duplas creativas fundamentales para el cine nacional como Beatriz Guido y Leopoldo Torre Nilsson, o Michelangelo Antonioni y Julio Cortázar.

Lo que revela el archivo

Además del fondo literario, la muestra se nutre de archivos fílmicos como los de Estudios San Miguel, Lumiton, Argentina Sono Film y Estudios Baires, que aportaron afiches y documentos ausentes en la hemeroteca. Pero su valor va más allá del contenido: también permite pensar el rol que tuvieron las salas de cine en la vida cotidiana. “Los representantes de los grandes estudios nos hablaron de lo que significaba que existiera una ciudad cinematográfica en un barrio o que se inaugurara un cine al estilo palacio, como los que se construían a mediados del siglo XX, donde alrededor del ritual del cine se formaba una identidad barrial y una comunidad”, relata.

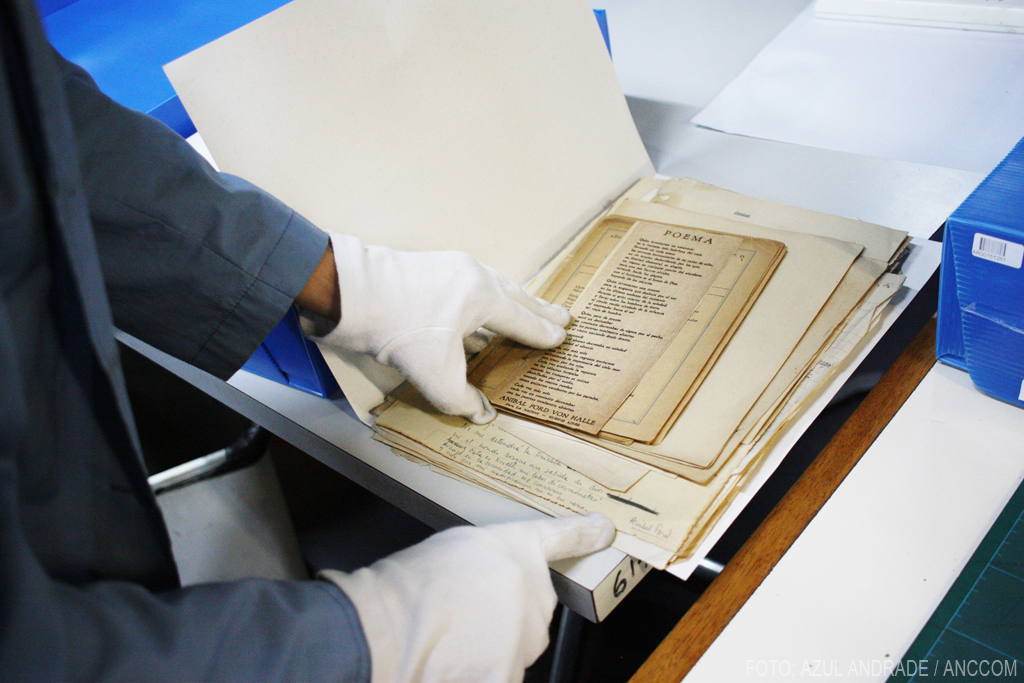

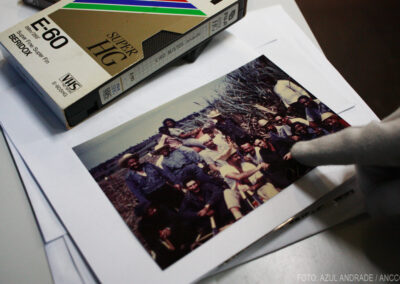

Olivera también destaca la colaboración generosa de directores y actores, quienes cedieron materiales de sus archivos personales para reconstruir sobre todo el último tramo histórico de la exposición, que va desde 1990 hasta la actualidad. “Lo que más me sorprendió fue ver los guiones manuscritos, con dudas sobre el título o palabras tachadas y vueltas a escribir. Ese material me pareció maravilloso”, recuerda. Entre las piezas más singulares se encuentran los storyboards de Aballay, el hombre sin miedo (2010), préstamo de su director Fernando Spiner, y los guiones originales de El viento que arrasa (2023) de Paula Hernández.

La exposición también se detiene en el rol de los medios de comunicación en la difusión del cine. La primera crítica de la que se tiene registro data de 1894, cuando un cronista relató el funcionamiento del mutoscopio, un dispositivo cinematográfico patentado por Herman Casla que se proyectaba como evolución del kinetoscopio creado seis años antes por Thomas Edison. Ya en el cine contemporáneo se exhiben ejemplares de El Amante o Kilómetro 111, revistas especializadas que renovaron la crítica cinematográfica en la Argentina y acompañaron sus transformaciones en el modo de filmar.

Cruce de generaciones

Uno de los aspectos más valiosos es su propuesta lúdica y sensorial. Para ilustrar cómo se filmaban las primeras películas de animación –técnica en la que el cine argentino fue pionero– se exhibe un muñeco articulado de cartón que simula el cuadro por cuadro del stop motion. “Tratamos de incluir objetos que permitan al público tener contacto directo con esas materialidades”, cuenta Olivera.

Entre los más llamativos se encuentra un folioscopio mecánico artesanal creado por Inés Girola, que genera la ilusión de movimiento al hacer pasar rápidamente una secuencia de imágenes. Este objeto recupera el espíritu de los orígenes del cine y se convierte en una puerta de entrada para quienes se acercan por primera vez a este universo, dispuestos a descubrirlo mientras juegan. En esa experiencia se revela una de las claves de Escritos en celuloide: conectar distintas generaciones a través de un lenguaje común.

La muestra también permite seguir de cerca el proceso de transformación de una idea en película. Uno de los casos más reveladores es el de El Patrón: Radiografía de un crimen (2014), que partió de una noticia policial, fue adaptado en formato libro y, más tarde, convertido en film. En el panel dedicado a esta historia se exhibe una copia de la causa judicial, el guion subrayado e intervenido por el director Sebastián Schindel y un hilo rojo que conecta cada elemento, evocando la tensión narrativa propia del thriller. “Es importante que la gente pueda tocar y abrir esos materiales para ver todo el trabajo que hay detrás”, enfatiza la curadora.

Esta combinación de juego y archivo también funciona como un puente. “Está pensada para las nuevas generaciones, pero también para quienes somos más grandes y recordamos no sólo las películas, sino cómo era ese cine que ya no está”, agrega Olivera. A la par del repaso por las adaptaciones literarias, la muestra narra la expansión de las salas a lo largo de las décadas y su progresiva desaparición, un recorrido que invita a reflexionar sobre los modos en se consume hoy el cine.

Memoria y resistencia

En tiempos difíciles para la industria cinematográfica, la muestra ofrece un mensaje contundente: el cine argentino es también una historia de resistencia y creación colectiva. “Cada uno de esos períodos, aunque claramente diferenciados, pasó por momentos de devastación, persecución e intentos de silenciamiento, pero siempre zafó. Esta muestra también es una forma de decir: ‘Esto también lo vamos a superar’”, sostiene.

Más que una cronología, Escritos en celuloide funciona como una puerta de entrada a nuestra historia cultural desde los libros, las películas y los objetos que la preservan. “La Biblioteca Nacional conserva la memoria de nuestra nación, por eso esta muestra, como todas las que hacemos, es una invitación a que conozcan los archivos, que investiguen y la pasen bien”, concluye Olivera.

Escritos en celuloide se puede visitar hasta el 03 de agosto de lunes a viernes de 9 a 21h y sábados y domingos de 12 a 19h en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Agüero 2502, CABA).