“La película termina cuando empiezan las preguntas”

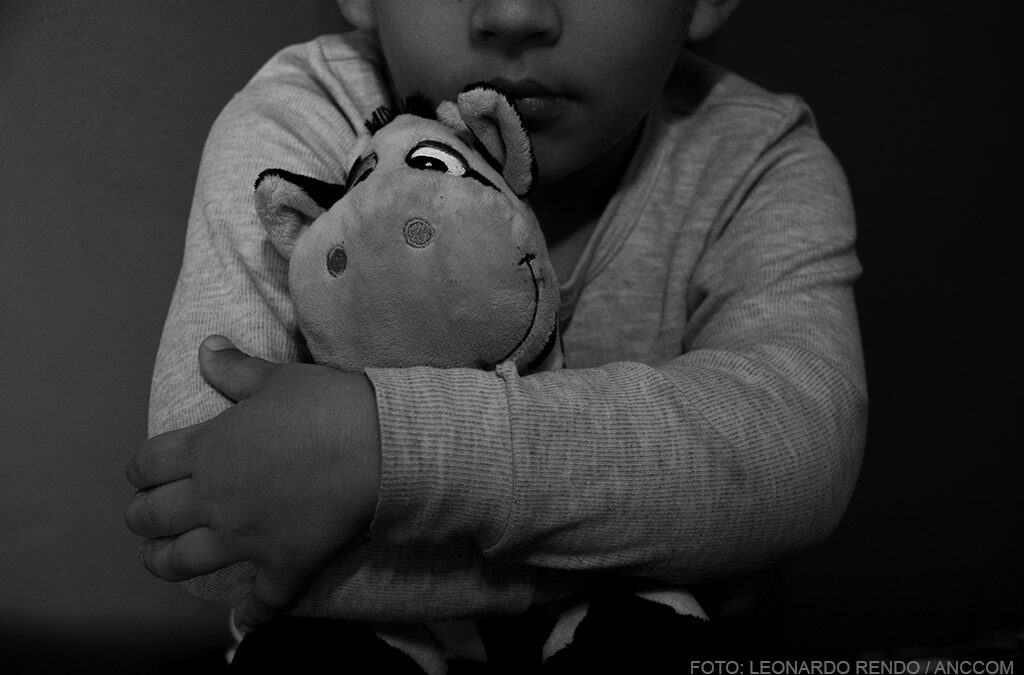

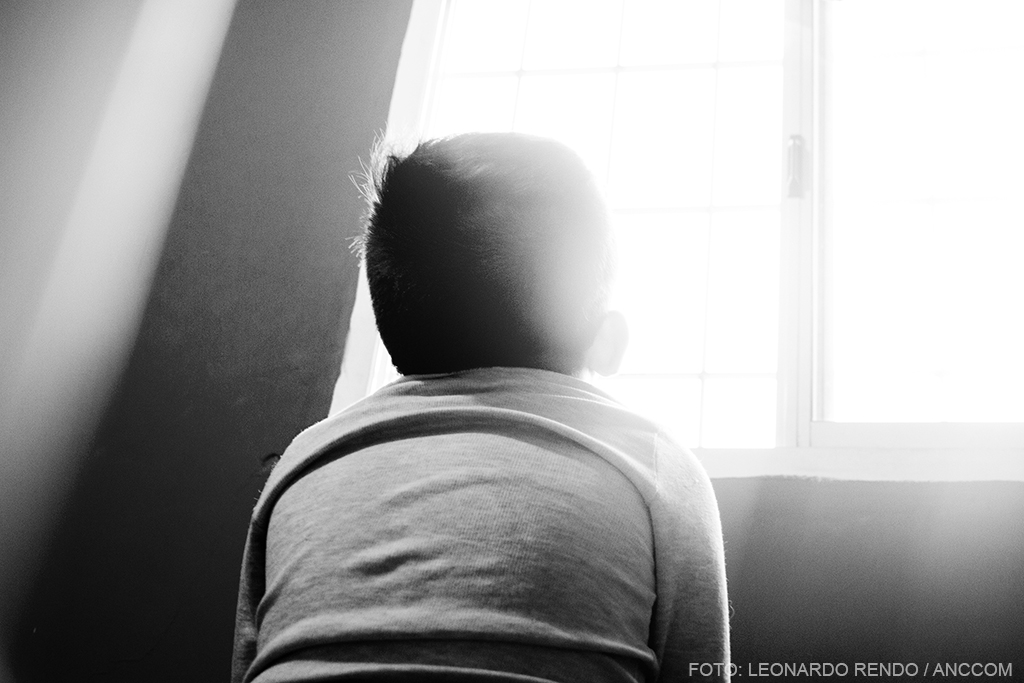

Valentina Bassi protagonizó, junto a su hijo Lisandro Rosell, “Presente continuo” una mezcla de ficción-documental donde la actuación se confunde con la realidad. Dirigida y filmada por su exmarido Ulises Rosell, la película muestra cómo es el cotidiano de una madre con su hijo de 17 años que tiene autismo.

Desde una narrativa sencilla pero cautivante, Presente continuo entremezcla tensiones sociales, figuras maternas, soledades compartidas e interacciones únicas. Sin buscarlo, ganó en el BAFICI el premio otorgado por el voto del público, y se convirtió en un punto de apoyo y representación para familias que tienen niños y adolescentes con discapacidad.

“Muchas mamás con hijos con discapacidad me escriben que sienten alivio al verla; creo que se ven espejadas. Para eso sirve el arte, como espejo. Y personas que no tienen ni idea de lo que es el autismo se meten en un mundo que no conocían. Estoy segura de que si mañana se cruzan en el colectivo con alguien con autismo, no les va a ser tan ajeno, y ahí sirve para una integración. Esta peli es una ventanita a un mundo que no se conoce”, declara con una sonrisa Valentina Bass, protagonista de la película junto con su hijo Lisandro Rosell.

En un contexto de crisis política y económica, donde servicios y prestaciones por discapacidad están en riesgo y el gobierno de La Libertad Avanza ya anunció que vetaría la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el caso de ser aprobada, esta película viene a plasmar el otro lado de la moneda, una historia de tantas que se ven perjudicadas cuando la salud y el acompañamiento público decae.

“La idea de un país medio desmoronándose y nosotros yendo de un lugar a otro con un chico diferente… teníamos ganas de que esté. Ulises filma el cotidiano, y en el cotidiano estaba eso. Encima filmamos el año pasado. Ahora está muchísimo peor, la emergencia en discapacidad está colapsando como nunca pasó”.

Para Bassi, una actriz con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, el estreno de Presente continuo fue el que más nervios le hizo pasar. Es una producción que expone su intimidad y la de su hijo, lo cual no da lugar a una mirada objetiva. La incertidumbre sobre las reacciones del público era total. Tampoco sabía si Lisandro disfrutaría de verse a sí mismo en pantalla.

“A Lisandro no le gusta el cine, intentamos llevarlo y nunca se quedó más de cinco minutos. Pero en la primera función en el BAFICI, en primera fila, ni pestañeó. Yo ni vi la película, me la pasé mirándolo a él: en silencio ahí sentado se reía, hacía las mismas cosas que en la película. Ahora vamos siempre a verla”.

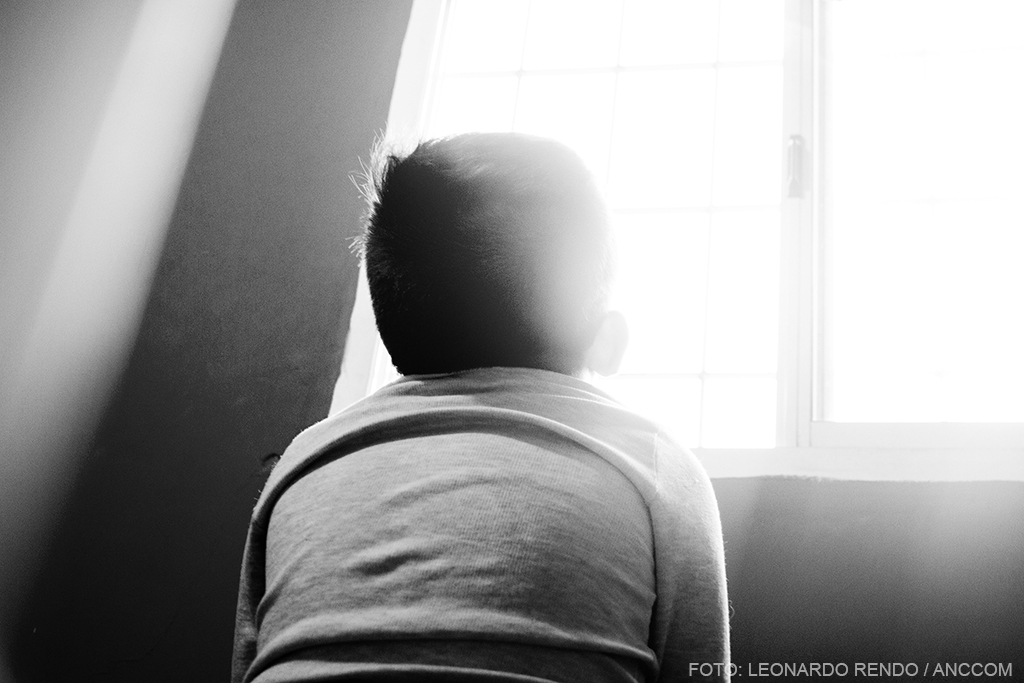

El título Presente continuo refleja el ritmo con el que la película fue producida: al de Lisandro, siguiendo sus pasos, expresiones y modos. “Lisan vive en presente, y yo lo miro y digo qué envidia, porque nosotros estamos muy preocupados por el futuro, la escuela, los desafíos… Él no, él está muy cómodo con quien es. Cuando estoy y me conecto con él, es aquí y ahora, entrás a su universo, despojado del lenguaje. Es un presente purísimo y me gusta aprender de eso”, cuenta Bassi.

La actriz explica que, para no romper con la intimidad que pretendía mostrarse, el equipo de rodaje se resumió en una sola persona. El mismísimo director del filme y padre de Lisandro fue el encargado de fotografía, sonido e iluminación. “Ulises se maneja como pez en el agua de la adversidad, siempre está filmando cosas complicadas”.

Además de otorgar una obra poética, que se deja disfrutar, este biodrama invita a conocer cómo se maneja una familia diferente a la convencional, donde, por inercia, la sociedad la arrastra hacia cierto aislamiento y soledad. “Lisan es re sociable, muchas veces nos invitan a eventos, yo no recibo rechazo del entorno, y digo ‘pero la puta, si yo estoy soñando con un mundo inclusivo tendría que ir’. Pero digo ‘uh… un shopping, el ruido, el desamparo’, porque no hay paredes cercanas. Y termino sin ir, eso no está bueno”, dice la actriz.

En la película, Lisandro queda al cuidado de distintas personas, siempre designadas por la madre, que aparece como su cuidadora principal, pendiente y amorosa con su hijo en cada oportunidad. Ya cerca del cierre, Bassi muestra al fin cierto cansancio, una frustración por no poder hablar con Lisandro de la misma forma que lo hace con otros.

“Yo más que nadie sé que Lisandro se comunica. Soy actriz, y lo digo: el lenguaje hablado no es el único medio de comunicación, hay miles. Lisandro tiene un lenguaje necesario, inmediato, de decir: dame esto, tengo hambre. Pero trabajamos mucho para que tenga lenguaje expresivo, y no sucedió, entonces hay una frustración… A veces sueño que habla, que tenemos una charla, una charla con un hijo adolescente. Y, cuando me despierto, me angustio porque no puedo creer que era un sueño. Hay una angustia, eso está en algún lado. Y me gustó haberlo dicho en escena”.

“La película termina cuando empiezan las preguntas. Trata de una madre que va, va, va, hasta que en un momento arrancan las preguntas sobre el pasado, llega la tormenta, el viento, y se terminó. Yo me quedé con ganas de respuestas o de más preguntas, pero sólo viento y se terminó. Me parece que es un hermosísimo final”.